基于新课型理论 落实核心素养

作者: 富世媛

【教材解读】

统编教材二年级上册第六单元以“革命先辈”为单元主题,围绕语文要素“借助词句,了解课文内容”,编排了《八角楼上》《朱德的扁担》《难忘的泼水节》和《刘胡兰》四篇文章。这是教材首次以单元的形式编排革命文化题材的文章,有鲜明的教育意义。

从文章内容和学习目标定位来看,《八角楼上》属于“文学阅读与创意表达”学习任务群的学习内容。教学中,教师要融入革命文化教育,力求引导学生体会革命领袖的革命精神,表达敬仰之情和向其学习的愿望。

【设计理念】

《义务教育语文课程标准(2022年版)》明确了核心素养的内涵,促使教师从素养的角度审视课型。从“事实教学课堂”转向“迁移教学课堂”,是新课型的重要使命。根据知识类型,新课型可分为六种:事实课、概念课、规则课、原理课、策略课和动力课。其中,概念课、规则课和策略课,这三种课型是核心素养落地的根本保障。

依据新课型理论,结合单元主题和语文要素,在单元导读课的基础上,尝试用一个课时完成《八角楼上》的教学,将不同的概念、规则、策略教学融入不同的学习任务。

【教学目标】

1.通过图片识字、生活识字、字理识字等方式,认读 “楼、临”等10个生字;按结构分类,学写 “楼、年、夜、披、轻、利”等6个生字。运用实物和影像资料理解“八角楼、灯芯、军衣、凝视、夜幕降临”等词语的意思。

2.借助实物和图片,通过抓关键词,体会毛主席工作时的忘我,感受革命时期生活的艰苦。比较分析表示毛主席工作时间的短语,感受毛主席工作的日子多、时间长。

3.试着用上关键词,结合插图,说说毛主席是怎样工作的,尝试把事情说清楚、说生动,感受毛主席忘我工作的伟大精神。

【教学准备】

教师准备:课文插图、介绍八角楼的视频、板贴、清油灯、军衣。

学生准备:预习课文,完成预习单。

【教学过程】

一、追寻红色记忆

(一)出示课题,认识八角楼

1.揭示课题,相机教学生字“楼”。

2.借助微课,认识八角楼。

(二)预习反馈,梳理课文内容

1.自由朗读课文,遇到难读的字词多读几遍。

2.反馈预习单,认读难读的字词。

3.根据预习单(以填空的方式梳理课文主要内容),指名说填写理由。相机教学“夜幕降临”,明白其意思。

人物:毛主席 地点:茅坪村的八角楼

事情:工作(写文章)

时间(待探讨):

①井冈山时期(在井冈山艰苦斗争的年代)

②傍晚(每当夜幕降临的时候)

③寒冬腊月的深夜

4.小结:课文第一自然段告诉了我们故事中的人物、故事发生的地点和内容。有小朋友在第一自然段中找到了“在井冈山艰苦斗争的年代、每当夜幕降临的时候”这两个时间短语。看来,第一自然段藏着不少有用的信息呢!

(三)借助词语,感受忘我工作

1.自由朗读课文第二自然段。

2.看看生活物资,感知生活条件的艰苦。

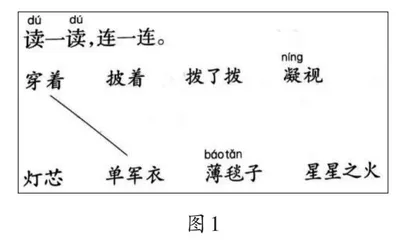

(1)完成课堂作业本上的题目(如图1)。

(2)出示实物,理解“灯芯、军衣”。

(3)联系生活实际,感受形容词“单、薄”。

3.瞧瞧工作画面,体会毛主席工作认真。

(1)在如此艰苦的生活条件下,毛主席在干什么?他是怎样工作的?请你找找相关的词语或句子。

(2)观察插图,聚焦毛主席的眼神,理解“凝视”的意思。

(3)结合背景,想一想毛主席在沉思什么。

二、讲述红色故事

(一)选择时间,加深感受

1.导语:同学们,如果让你介绍课文中这张插图,你会选择哪个时间词?除了课文中的词语,有没有其他的词语可用?请说明理由。

2.交流指导。

(1)井冈山时期(在井冈山艰苦斗争的年代):说明毛主席生活条件艰苦。

(2)傍晚(每当夜幕降临的时候):说明毛主席忘我工作的日子多。

(3)寒冬腊月的深夜:说明毛主席每天忘我工作的时间长。

(4)日日夜夜:说明毛主席忘我工作的日子多,每日工作的时间长。

(5)文中所有的词都用上:故事发生在井冈山艰苦斗争的年代,毛主席经常从傍晚一直工作到深夜。

……

3.小结:老师觉得同学们说得都很有道理。总而言之,毛主席不仅在那一晚这样认真忘我地工作,还在其他许许多多个日子里,在如此艰苦的条件下,从傍晚一直工作到深夜。我们要向他学习!

(二)尝试解说,展示点评

过渡:同学们,你能向来八角楼参观的小朋友们说说毛主席是怎样认真忘我地工作的吗?

1.自主练习。

2.上台展示,同学评价,教师点评。

3.小结:同学们,就是在这盏清油灯下,毛主席反复思考,写下了光辉著作,为中国革命指明了道路,最后带领人民走向了胜利。

三、擦亮红色底色

(一)指导写字

1.出示生字。

2.借助色块,观察左右结构的生字。

3.借助水平线,重点指导以下两个生字。

年:强调第三、第四笔的笔顺。

夜:强调第七、第八笔的笔顺,不要忘记点。

4.学生书写、展示,师生评价。

(二)布置作业

想一想,可以给课文换一个题目吗?比如,把毛主席勤于思考和工作这一层意思加上去。同学们愿意试一试吗?

【教学思考】

一、结合主题,创设情境

从二年级学生现有状态来看,他们处于形象思维阶段,认知发展水平不高。因此,创设生动形象的情境,不仅符合学生的认知发展规律,还能激发学生的情感,使其积极投入学习过程。

由于十月恰逢国庆,学校组织开展“十月红色实践活动”,校园广播台特意开设“识革命先辈事迹,学革命先辈精神”栏目,并向全校学生招聘小主播。在这一真实的生活情境下,学生对新课的学习充满兴趣。

二、精准定位,明确课型

从课程类型来说,《八角楼上》可以是概念课,即要体会很多难懂的词语的意思;也可以是规则课,即要在理解各类词语的基础上读懂句子,体会毛主席即使生活条件艰苦,依旧认真忘我工作;还可以是动力课,即感受革命年代生活和工作环境的艰苦,体会毛主席认真忘我工作的精神。不过,这节课更像策略课。本课针对“说说毛主席是怎样工作的”和“给课文换一个题目”展开策略学习。如果学生能够将“毛主席是怎样工作的”讲清楚、讲生动,就说明他们能在知识迁移中策略性地解决问题。如果学生能够灵活变通地选择不同的时间词,那么他们就掌握了解决“给课文换一个题目”这一问题的策略。

三、选择内容,任务驱动

本课教学设计中,概念教学有选择、有侧重,以便适配策略,一课时完成教学任务。对当代小学生来说,本单元课文具有一定的时代性,有很多难懂的词语。学习内容和他们有些距离。对此,在教学《八角楼上》这篇课文时,教师对词语进行分类,引导学生重点理解和策略有关的词语,简要处理“星星之火、茅坪村”等与学习策略关系不大的词语。教师根据词语的类别,分别采用不同的方法,结合语境帮助学生构筑画面,理解记忆。

教师将学习内容浓缩成一个高度整合的学习项目,融合听说读等语文学习活动。以“识革命先辈事迹,学革命先辈精神”这一情境为基础,课上布置了“追寻红色记忆”“讲述红色故事”“擦亮红色底色”三个学习任务。学生在完成学习任务的过程中,分析、解决问题,培养独立探索的学习精神。这一过程以任务为明线,以培养学生的知识与技能为暗线,致力于让学生越学越聪明。

四、理解概念,应用规则

理解概念指比较透彻地学习某样事物,能够把握该事物的特征。《八角楼上》这一课的教学设计中,课前预习尝试引导学生自主理解概念;课中不同的概念在学习活动中巧妙穿插,帮助学生理解课文;课后,相关作业帮助学生积累巩固不同的概念。可以说,概念理解贯穿全过程。

本课主要有三组概念,理解概念的方法有所不同。表示时间的概念主要通过联系上下文、同类比较来理解。表示生活条件艰苦的概念主要通过实物展示和联系生活来理解。表示毛主席工作忘我的概念主要通过观察插图、联想想象来理解。概念的理解为后续规则的应用做好铺垫。

以表示时间的这组概念为例,“每当夜幕降临的时候”这一概念比较难理解。教师可相机播放视频,展现傍晚太阳落山,天空慢慢变黑的过程,使学生调动生活认知,链接生活经验,对傍晚这一时间形成初步印象。之后,对“傍晚”和“深夜”进行比较,寻找异同点,明白毛主席许许多多个日子从傍晚一直工作到深夜。在理解概念的基础上,寻找规则、了解规则,明确毛主席是一个认真忘我工作的人这一中心思想,最终将规则内化。

五、编制量规,优化结构

教学评一体化的课堂中,评价要嵌入教学的全过程。在《八角楼上》这一课的教学中,教师运用平板,提前与学生一起编制量规,及时采集数据与反馈。课前,布置预习这一基础性作业,通过量规,可了解学情;课中,依据量规,可便捷地完成评价任务,帮助达成学习目标;课后,运用量规,可了解学习成果与状态。学生根据量规,相互评价讲故事的能力、对词语的掌握程度等。教师运用量规,对学生的表达能力、书写能力等展开评价。量规为教师和学生提供有针对性的信息,便于教师及时调整教学进度,有助于提升学生的思维能力。

六、适配策略,深度思维

适配策略是指学习者能够对解决问题要用到的相关概念和规则,进行选择、重组和创造。策略可以分为任务型策略、方法型策略和自我型策略。完成“给课文换一个题目”这个任务,学生需要适配的策略属于任务型策略。“说说毛主席是怎样工作的”这个活动中,学生既需要适配借助插图和各类词语这样的方法型策略,也需要适配控制自己情绪、心态等自我型策略。

适配策略是整个学习项目中最高阶的活动。适配过程中,学生可选择的路径很多。通过分析、比较、取舍等一系列手段,学生选择、重组和创造合适的路线。适配策略可创造的成果很多,这也是新课型最精彩之处。学生的思维能力也在这一过程中获得发展。

好学生是教出来的。教师要基于学生实际,选择、评估、组合、创设科学的学习任务,打造全新的课堂,让核心素养真正落地。新课型让学生面对现实问题时,能善于运用策略,作出最合适的判断和选择。

(浙江省杭州市萧山信息港小学)