以问设研 以课深研 以评促研

作者: 朱珍珍 王存

【摘 要】高质量教研能有效促进教师专业发展。为提高教研质量,引入“逆向设计”理念,从关键问题出发,以问设研,明确教研目标和结果;立足教师真实需求,以课深研,做到“有项目”“有结构”“有反思”;关注实际教研表现,以评促研,深化教师对学习任务的理解。由此,助推教师从“要我研”走向“我要研”,实现专业成长。

【关键词】校本教研;逆向设计;高质量教研

教研,是建设高质量教师队伍的重要途径之一。《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)在“课程实施”板块新增“教学研究与教师培训”内容,进一步凸显了高质量教研对教师专业发展的促进作用。

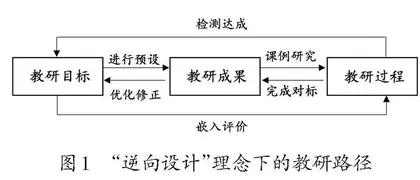

“逆向设计”是一种追求深度理解的教学理念,具体而言,就是先确定学习的预期结果,据此明确可以证明预期目标达成的评估证据,最后设计学习活动帮助学生获得预期结果。基于“逆向设计”理念,开展教研时,可从关键问题及研修需求出发,确定“为何研”(教研目标);根据专业水平、研修资源等,预估“研到何种程度”(教研成果);立足所需达成的目标与成果,逆向设计“怎么研”(教研过程)。同时,要在整个教研过程中嵌入评价,确定活动效果。由此,可实现高品质的教研(如图1)。

一、以问设研:目标与成果双核驱动

“逆向设计”理念下,学校教研组应把精准的教研目标与可视的教研成果作为驱动教师主动参与、卷入学习、建构认知的核心动能,在目标引领、成果转化中增强教研的意义感和驱动力。

(一)问诊疑难,凸显目标引领的意义感

问诊,原指中医查询疾病发生、发展等情况,以诊断疾病的方法。问诊疑难,即通过深入调研,了解一线教师有关学科教学的难点与痛点,在聚焦关键问题中制订教研目标,凸显教研的意义感。比如,在《课程标准》颁布后,不少教师表示,落实课标理念无从着手。于是,学校教研组先通过调查问卷、定点访谈了解教师对学习《课程标准》的困惑,随后遴选关键问题、分析困惑成因,结合学校实际情况,制订了学期教研目标(如表1)。相较于初始目标,基于问诊优化的教研目标既包含学习《课程标准》的整体规划,又有帮助理念转化的具体抓手,显然更加符合教研实际,更有利于发挥引领作用。

(二)以终为始,增强成果导向的驱动力

在教研起始阶段明确研修成果,有利于教师以终为始,持续改进教研行为。成果通常包含“读、上、说、写”四个方面,类型多元且逐步进阶(如表2),既有助于不同层次的教师转化经验、深化理解、发展能力,又为教研评价提供了依据。

二、以课深研:需求与支持同频共振

课堂是教研的主阵地。课例研究是教研的关键环节与推进引擎。“逆向设计”理念下的课例研究应立足教师的真实需求,“有项目”“有结构”“有反思”,真正发挥对教学改进及教师专业成长的促进作用。

(一)“有项目”地研课,在定项持续中走向深处

项目,意为有计划和组织的任务或活动。学校教研组自2016年起便开始探索“基于项目的教研”,以项目的主题性、计划性,提升课例研究的方向性、精准性。

1.项目制订:大项目分解,小项目承包,兼顾共性和个性

学校大项目的研究视角往往较为宏观。教研组可以备课组为单位,分解大项目,这是确保研究可行性的前提。例如,围绕大项目“任务型学习理念下的单元整体教学研究”,备课组对其进行分解,如图2所示。这样既能够确保日常教研不偏离方向,又能保证学校大项目的开展,为项目的最终产出提供了保障。此外,教研组还制定了“小项目承包”制度,明确了“自主申报—审核论证—组建团队—开展研究”的流程,鼓励教师申报自己感兴趣的研究项目,确保项目能够兼顾共性与个性,以此扩大研究的覆盖面。

2.项目进阶:旧项目夯基,新项目提质,勾连旧知与新知

新项目的研究应以旧项目为基础。这样可保证在持续研究中勾连旧知与新知,提高新项目研究的质量。自2013年起,学校教研组的研究项目分别为“任务导学:小学语文学习任务的设计与达成”(2013年)、“指向深度学习的小学语文学习任务设计与实施”(2016年)、“小学语文任务型课堂的范式研究”(2019年)、“任务型学习理念下的单元整体教学研究”(2022年)。项目始终聚焦“学习任务”并不断深入,前期积累的研究经验为后续研究的开展及研究品质的提升提供了保障。

(二)“有结构”地研课,在沉浸卷入中助推深入

如果说“有项目”明确了课例研究的指向性,那“有结构”就是实现课例研究逐步深入的关键。

1.组织结构化:从“放任式研究”转向“拼图式支持”

很多课例研究存在放任自流或过于依赖外援等情况,难以深入。将学校教研组现有教研力量进行结构化重组,能够最大程度上避免出现这样的窘境。首先,依据教龄,将组内教师分成A、B、C、D四类(如图3),同时选择部分具有引领能力的教师组建“学术委员会”。其次,在项目分组时先根据备课组粗略分组,再根据教师的研究意愿,以“项目组长+学术委员+D类教师+若干X”的方式重组项目团队。其中,项目组长可以是备课组长或有兴趣承担项目研究组织工作的教师,X可以是A、B、C三类中任意类别的教师。这样的拼图式组合既从组织结构上保证了研究时能获得必要的学术支持,也从制度上激活了教师的研究内驱力,创设了成长通道。

2.环节结构化:从“经验式实践”转向“追踪式改进”

传统教研大多包含课例观摩、评课研讨两个环节。由于缺乏主题聚焦、二次跟进等卷入环节,参与教师大多根据经验展开教研,教研品质难以得到保障。“有结构”地研课主张围绕研究项目,将教学方案的优化改进嵌入课例研究全过程,以此倒逼教研高质量地推进(如图4)。

下面以统编教材五年级上册民间故事单元的教研为例,进行具体阐述。

环节一是“读课”,包括文献阅读、文本解读、单元整体教学及关键课方案设计三个步骤。首先,项目组推送与项目相关的阅读资料(通常包含2篇理论资料及1个典型案例)。教师使用阅读单及思维海报记录阅读所得。随后,教师独立解读文本,借助备课工具(如表3、表4)完成单元整体教学及关键课的方案。此环节的价值主要有两点:一是丰富了研讨储备。通过前期阅读,项目组内的教师对单元整体教学的理念及民间故事单元的教学内容有了初步认知,能够“有准备”地走进研修现场。二是统一了研讨要素。项目组将“任务型学习理念下的单元整体教学研究”的关键要素融入备课工具。该工具既是教师的备课支架,也是后续论证评估的抓手。

环节二和环节三分别是“说课”与“议课”,包括汇报与评议单元整体教学方案、汇报与评议单元关键课方案两个步骤。首先,由设计者汇报方案;随后,项目组分组评议,发现方案亮点,提出修改意见与建议;最后,学术委员进行评估综述,完善单元整体教学及关键课的方案。比如,设计者在单元整体教学方案中围绕“民间故事博览会”的学习主题,设计了学习任务“了解民间故事及博览会”“走进民间故事”“举办民间故事博览会”,并将“举办民间故事博览会”作为关键课的内容。在评议时,项目组成员重新解读《课程标准》及单元所属的“文学阅读与创意表达”学习任务群的教学要求,将学习主题修改为“老故事,新讲法”,创设“民间故事大王选拔赛”,设置了“走进民间故事”“讲述民间故事”“创编民间故事”三个任务,并将“讲述民间故事”定为关键课的内容。这样一改,单元整体教学及关键课的设计始终锁定读写能力的培养,突出了语文学科的特质与实践过程。

环节四是“试课”,包括模拟试课及现场试课两个步骤。模拟课的执教者不仅包括教学方案的设计者,也包括项目组的其他成员,执教者通过抽签产生。这般抽盲盒式的体验,让项目组成员从“旁观者”变成了“当事人”,极大提升了研修卷入度。如果说模拟试课是为了提升教学设计的可操作性,那现场试课就是为了检验教学设计的完成度。一般来说,现场试课可分为两种:一是同课同试。即在相同设计的对比试教中,优化教学方案,其目的侧重提升教学设计的典型性。二是同课异试。即在不同设计的对比试教中,突出教学路径的多元化。由于同课异试的挑战性较大,执教者往往从学术委员会成员中抽签产生,确保教学的示范性。必须明确的是,不论是同课同试还是同课异试,每次试教至少需要两位教师同台上课,以“观摩对比—分析差异—发现亮点—思考改进”的流程展开研究,把集体智慧真正内化为专业成长的养分。

环节五是“改课”。改课建立在试课的基础上,主要包括针对教学行为的改进和针对教学设计的改进两大类。由于“任务型学习理念下的单元整体教学研究”包括学习情境、学习任务、支持性工具、学习评价等要素,改课时会聚焦以上要素。比如,有教师认为《猎人海力布》中创造性复述微课(范例支架)涉及课文内容,学生容易机械模仿,建议把复述内容替换为学生熟悉的本地民间故事,既让微课内容富有新鲜感,又体现“老故事,新讲法”的价值。还有教师提出,学习创造性复述时,过早呈现评价标准容易强化“教”的设计,应联结学生四年级学习简要复述的经验,在此基础上引导学生在尝试创造性复述的过程中生成评价标准,并通过组内练复述、师生赛复述的实践任务,实现语文要素的“软着陆”。当然,首次改课后应视情况再次试课与改课,以确保改课的成效。

(三)“有反思”地研课,在复盘内省中体现深度

课例研究中的反思,是指基于教研问题的解决,复盘经历,展开内省,以实现“实践—经验—能力”的转化。“有反思”地研课能够帮助教师把“大家的经验”转变为“我的经验”,在教研智慧汇集中实现专业成长。

思维工具具有直观可视的特点,能有效促进教师思考。其常见类型有信息整理类(如流程图、概念图、问题清单等),以及行为策略类(如六顶思考帽、九宫格反思工具等)。下面以九宫格反思工具为例(如图5),对思维工具的使用和功能作具体说明。该工具由九个空格组成,中心格可以是项目名称,也可以是反思主题或关键问题,周围八个格子代表围绕中心且不同角度的反思(相同角度可用相同数字或颜色表示),如数字1为指向研究收获的反思,数字2为指向研究参与的反思,数字3为指向研究迁移的反思,数字4为指向研究转化的反思,数字5为指向研究深化的反思。利用这样的工具,教师对教研过程会有更加深刻的思考。这也更有利于专业知识的深度内化。

三、以评促研:理解与表现互嵌融合

教研评价作为对教研目标的一种反馈,具有激励成长、诊断问题、改进教学等功能。“逆向设计”理念下的教研评价主张嵌入教研过程,评估教师研修中基于理解的教研表现。这不仅能检测预期目标的达成度,还能促进教师对研修所得进行反思重构、迁移运用。

一方面,可依托评价量表,准确评估研修情况。评价量表具有明确的评价要素,能够帮助教师更好地进行评判。仍以“任务型学习理念下的单元整体教学研究”为例,教研组可设计指向任务的评价量表(如表5),帮助教师在任务设计之初建构有关学习任务的概念,在教学后反思任务的内涵与功能,实现对学习任务的深度理解。

另一方面,可综合教研的不同阶段、评价的不同主体、成果的不同类型,借助数字技术,从事实认知、过程参与、典型表现、学术物化等方面,建立教师专业发展档案,帮助教师进一步分析和评价专业成长态势,实现成果对过程的反哺。

综上所述,在“逆向设计”理念指引下,以问设研,以课深研,以评促研,能够助推教师从“要我研”走向“我要研”,在高质量教研中实现专业成长。

参考文献:

[1]威金斯,麦克泰格.追求理解的教学设计(第二版)[M].闫寒冰,宋雪莲,赖平,译.上海:华东师范大学出版社,2017:18-19.

[2]王存.以卷入式项目教研助推教师个性化专业成长[J].中小学管理,2023(6):45-47.

(浙江省杭州市卖鱼桥小学)