聚焦文本语言,促进实用性阅读与交流任务的达成

作者: 张旭

【摘 要】“实用性阅读与交流”学习任务群注重文本语言在真实情境中的应用。为了引导学生完成实用性阅读与交流任务,教师要依托教材,强化学生的交际意识,使其根据任务要求,学会提取关键信息,并转变、感知、内化文本语言,达到交际目的,提升语用能力。

【关键词】实用性阅读与交流;文本语言;学习任务

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)明确指出,“实用性阅读与交流”学习任务群旨在引导学生在语文实践活动中,通过倾听、阅读、观察,获取、整合有价值的信息,根据具体交际情境和交流对象,清楚得体地表达,有效传递信息,满足家庭生活、学校生活、社会生活交流沟通需要。然而,在教学实践中往往存在以下现象:一是只见任务,不见任务落实的具体流程;二是任务脱节于文本,文本资源未被充分利用;三是仅有交际情境,忽略交际目的和交流对象。如何引导学生利用文本资源完成实用性阅读与交流任务,是每位教师面临的重要问题。

《竹节人》一课位于统编教材六年级上册第三单元。本单元的语文要素之一是“根据阅读目的,选择恰当的阅读方法”。本课的教学提示部分出示了三项阅读任务:一是写玩具制作指南,并教别人玩这种玩具;二是体会传统玩具给人们带来的乐趣;三是讲一个有关老师的故事。从语文要素到阅读任务,教材旨在引导学生学会有目的地阅读,在实践中完成知识和能力的迁移。因此,本课教学应以任务为统领,以方法为依托,创设具体的语言实践活动。下面从转变、感知、内化文本语言三个维度来阐述具体的活动设计。

一、转变文本语言,符合交际需求

转变文本语言是指学生在阅读文本时,以满足实际交际需求为目标,通过有目的地阅读,找到有利于完成任务的信息,对文本语言作出微调。《竹节人》一课的第一个任务是写玩具制作指南。当学生通过有目的地阅读,找到文本中制作竹节人的内容后,他们不能直接照抄,而是需要结合交际任务,对文本语言进行转变。具体操作分为以下两个步骤。

(一)运用阅读方法,提取有效信息,对语言进行有序化整理

《竹节人》一课内容较长,作者用文学性语言,既讲授了竹节人的做法、玩法,又讲述了老师玩竹节人的故事。结合文本特点和任务要求,教师要带着学生运用本单元的阅读方法,落实单元语文要素。应先让学生浏览文章,找到制作玩具的段落(即第3自然段),强化学生进行有目的的阅读的理念,再让学生参照指南类文本的表达方式,转变文本语言。

转变的第一步是进行有序化整理。教师要引导学生思考如何按照制作指南划分段落内容,分成几个步骤进行陈述,以及如何把课文中的文学性语言转变为实用性语言。学生可以按照制作材料、制作步骤、注意事项三个维度,对第3自然段进行处理,删改、调整和增添语句。例如,将课文中的“把毛笔杆锯成寸把长的一截,这就是竹节人的脑袋连同身躯了,在上面钻一对小眼,供装手臂用”这句话转变为“把毛笔杆锯成寸把长的一截,作为竹节人的身躯和脑袋;在一节竹节上钻一对小眼,供装手臂用”,实现有序表达。

(二)结合交际需求,展开言语评价,对语言进行实效性修改

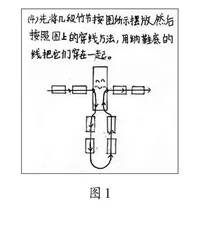

除了进行有序化整理,学生还要结合交际情境、表达目的和对象,以实际需求为目标,对处理过的语言进行评价和再次加工。教师可以引导学生从制作竹节人的实际情况出发,审视指南是否简洁、制作步骤是否清晰、语言表达是否准确。比如,学生发现步骤一中“在一节竹节上钻一对小眼”的表达不够准确,应改成“在一节竹节的中上位置钻一对小眼”。又如,在步骤四中,“用一根纳鞋底的线把它们穿在一起”这句话交代得不够明确。教师可以带着学生探讨穿线方法,查找资料,进行实操展示。弄清楚穿线方法后,把制作步骤改为“先将几段竹节按图所示摆放,然后按照图上的穿线方法,用纳鞋底的线把它们穿在一起”(如图1)。有学生结合自己的实践经验,把穿线中用到的方法也加到说明中(如图2)。还有学生呈现不同的穿线方法(如图3)。这样制作指南,提高了实用性,达成了交际目的,完成了交际任务。

通过以上两个步骤,可以发现要完成实用性阅读与交流任务,不能简单提取文本语言,而要按照交际需求,对提取的语言进行转变。同时,要充分发挥评价的作用,强调交际对象和交际目的,检验语言转变的实效性。

二、感知文本语言,参与研讨交流

任务二要求体会传统玩具给人们带来的乐趣。如何借助文本落实这项任务呢?要围绕“体会”这个词语展开。这里的“体会”应包括两层含义:一是自我体会,二是在交流中深化体会。在落实这项任务时,要开展阅读探究活动,将处理信息、自我感知、口语交际等融为一体,突出学生的独特体验,让学生在交流中深化理解,从而体会传统玩具给人带来的乐趣。

(一)注重文本感知,强调个性化的语言体验

体会传统玩具之乐的主体是学生。因此,要给学生足够的时间接触文本,使其形成个性化感知。学习活动分如下步骤展开:首先,自主感悟。让学生静心默读课文,一边读一边画出能让自己感受到传统玩具之乐的语句。其次,展开交流。让学生再读画出的语句,圈出关键词语,想一想竹节人之乐,将感受具体化。例如,学生读到“那立在裂缝上的竹节们就站成一个壮士模样,叉腿张胳膊,威风凛凛,跟现今健美比赛中那脖子老粗、浑身疙瘩肉的小伙子差不多”一句时,教师引导学生发现这体现了竹节人的外形之趣,再提问学生从哪些词语中感受到这种有趣。学生会结合本句中的“威风凛凛”“脖子老粗”等词语,说出自己的感受。

针对同一内容,选择不同的语句,会产生不同的感受;针对同一语句,选择不同的关键词语,也会产生不同的感受。教师要鼓励学生多元化感知文本语言。

(二)搭建交际平台,强化多种实践活动融通

实用性阅读与交流任务强化学生彼此之间的交流,让学生成为彼此的教学资源。为了让学生充分互动,在任务二中,教师设计了“交流单”。具体内容如下:“请同学们看课文第_________自然段,我画的句子是_________。这句话写的是竹节人的_________,最让我感兴趣的是‘ _________’这个词语,写出了_________。我可以这样来朗读这句话。”这样,学生内在的感知得以外显。在交流过程中,还可以融入多种语言实践活动。如,在体会竹节人“装饰之趣”时,当学生找到一句话并按照交流单表达完自己的观点后,他可以向其他学生提问:“你们是否也画出了这句话?你们觉得哪个词语能体现有趣?还有没有其他写装饰之趣的句子?”交流完后,教师出示学生交流的语句,要求学生朗读,并读出语言的趣味。以上教学流程融通了阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究三项语言实践活动,达到了实用性阅读与交流的目标。

三、内化文本语言,创新表达成果

本课的第三个任务是讲一个有关老师的故事。完成任务的过程也是一个从“内化语言”到“外显表达”的过程。在落实这项任务时,教师要具备学段意识和评价意识。《课程标准》中,不同年段的“实用性阅读与交流”学习任务群的学习内容不一样:第二学段为“客观地表述生活中的见闻片段”,第三学段则要求“与他人交流身边令人感动、难忘的人和事”。因此,本课的故事讲述应由“客观表述”转向“与他人交流”。教师要设定具体的过程性评价标准,促进学生互动,引导学生结合自己的理解和个性,创造性地讲述故事。

(一)基于文本特点,创新成果表达形式

高质量的语言实践活动应基于文本特点,助力学生提升语言品质。比如,本课中,通过有目的地阅读,可把“有关老师的故事”锁定在课文的第 17~29 自然段。这部分文本语言风趣幽默,富有节奏感,类似于“说书”。基于此,可以创设“参与一场说书故事会”的情境,还原说书现场,用惊堂木、折扇等说书道具营造说书氛围,引导学生运用课文中的四字词语,强调说书的节奏感。至此,讲故事的成果就从外在形式和内在品质两个维度生成。

(二)注重实践过程,评价指导任务达成

确定成果外在形式和内在品质后,还要规划语言实践过程,用适当的评价标准促进交际目的的达成。任务实施过程可以分成以下三个步骤:首先,在锁定相关段落的位置后,按照起因、经过和结果,初步梳理有关老师的故事。其次,提升言语品质。这是本任务的重点和难点。学生可结合讲述需求,个性化选择四字词语,讲述故事内容。最后,成果展示与交流。教师引导学生将故事的起因、经过、结果三个部分整合在一起,用说书的形式呈现成果。在交流成果的过程中,嵌入过程性评价标准,围绕语言表达的风格、词语的有效运用、讲述的节奏感、手势及工具的运用四个维度展开评价。

综上所述,可依托文本,在文本语言的转变、感知、内化中完成实用性阅读与表达任务,发展学生的核心素养。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]威廉.融于教学的形成性评价[M].王少非,译.南京:江苏凤凰科学技术出版社,2021.

(江苏省徐州市沛县张寨镇青墩寺小学)