人工智能辅助单元项目式学习的实践与反思

作者: 郭傥

摘 要:“人工智能”是一种运用计算机系统和大数据算法来执行复杂任务的技术科学,应用到语文学科实践中即包括语言理解、文本重构、语义推理和问题解决等。囿于戏剧“活动·探究”单元的文本特征、主题意蕴、教学目标的特殊性,运用“人工智能”资源进行单元活动设计、质量监控、评价反馈有重要意义,即扩展了语文综合性学习的边界,拓宽了戏剧文本阅读的外延,辅助学生在大单元学习过程中迈进更深刻的境界。

关键词:“人工智能”;项目式学习;戏剧;“活动·探究”

中图分类号:G633.3 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2024)04-0001-04

信息革命的浪潮席卷各个行业,“人工智能”亦对教育理念、教学模式、评价方式等方面产生了重大冲击。《新一代人工智能发展规划》指出:“利用智能技术加快推动人才培养模式、教学方法改革,构建包含智能学习、交互式学习的新型教育体系。开展智能校园建设,推动人工智能在教学、管理、资源建设等全流程应用。”据此,“翻转课堂”“空中课堂”“云端课堂”“智慧课堂”等课堂组织形态如雨后春笋,应运而生。依托“人工智能”的信息数据资源、大数据分析算法、各类信息化软件程序等支撑,将大单元整合与项目式学习有效地协合统筹实施,也是一种融合课程、深度课程、创新课程的探索与创构。

不宁唯是,这既调动了学生的参与感和积极性,激发了主体活力,又确证了以学生为中心的学习观——他们不再是传统语文课堂中平淡咀嚼文字、背诵句段、考试答题的麻木工具。学生利用各种“高、新、尖”的智能手段与技术参与单元项目式学习,开展研读文本、择定剧本、创排剧目、演出展示、宣传展播等项目活动。如此,语文课从静态的剧本阅读转向动态的舞台表现,学生把文字的深刻意蕴转换成不断提升的学科素养。

一、 “一粒沙里见世界”——独立项目的规划设计

按照活动开展的不同阶段,教师可以拟建单元项目为预设阶段、初期、中期、后期等几大独立项目。在每个阶段,设置相对独立的活动项目作为学习的起点,然后通过单元教学目标的内在逻辑把各项目有效地关联起来。以活动预设阶段为例:

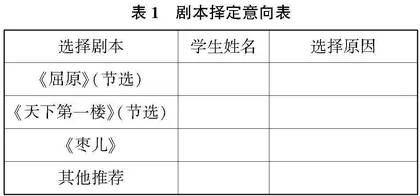

在单元导读“自主选择合适的剧本”的要求的统摄下,教师和学生确定遴选剧本、分判剧组的标准要求,利用“问卷星”App、接龙管家等软件发起调查问卷,按学生意愿的填报数据进行分组。如在课内《屈原》(节选)、《天下第一楼》(节选)、《枣儿》和其他自选剧本中,学生可依据意向择定剧本,参与研讨。问卷内容设置如下:

备注:选择原因不能仅仅只是个人喜好的表达,应该结合个人对作品的初步感知与理解、个人参与作品创作的可能与想象等情况填写。

依据前期剧本选择的结果,将相同喜好选择的学生进行剧组初步归类。少量选择课外剧本的同学,可按照个人拟承担的职责进行二次调整分组,借助数据分析,将学生意愿与项目学习的实际需要结合起来,极大地调动不同兴趣爱好和能力水平学生的积极性。

此外,引导擅长艺术设计、图像处理的小组,制作精美的剧幕宣传海报。如《屈原》(节选),因屈原离学生的生活世界与理解边际比较遥远,学生较难还原屈原的人物具象。但他们可以通过大量的网络信息检索、传世文献资料、民间逸闻故事等支撑,借助“AI成像”等技术,还原更为贴近历史的屈原。如此,这既能在新信息技术应用下激发学生的学习好奇心,产生技术新鲜感,又有助于其直观地感知屈原的温度和色彩。在开展海报设计项目中,基于学生对剧本、人物、主题的理解,教师可以鼓励学生设计更多元素、不同类型、各种款式的成果并展览。同时,学生可组织并开展网络投票、评选等活动,既提升了信息技术素养,提高了学生审美与艺术鉴赏的能力,又扩大单元项目式学习的影响与活动的宣传效益,让更多的师生看到动态的、鲜活的、生成的语文活动与实践。

二、 “一江春水碧于天”——项目整体性组织实施

戏剧“活动·探究”单元的项目式学习要注重整体性的实施,按照单元教学目标要求,设置单元初期(阅读与思考)、中期(准备与排练)项目的落实来推动单元活动的一体化建构,即读—排—演—评。

项目初期设计:开展戏剧单元项目式学习的基础是深刻地理解、解读戏剧文本。倘若要吃透剧本,需要从阅读的量性和质性方面做出规定。

从阅读量性要求而言,剧本阅读课时规划为 4课时,学生可以结合个人的阅读水平进行适当调整。学生按照每天的阅读心得和进度管理在班级QQ群、微信群、钉钉群打卡提交任务反馈,确保学生初读剧本的进度。在品读文本过程中,还可以“根据人工智能算法,定位和匹配水平相适的阅读内容,满足学生的分级阅读需求”。

仅停留在传统的文本解读基础上,又会让戏剧单元的活动流于语文教学的固化模式。单从阅读的体量上,胶着于教材剧本上的节选文字也不能全面、深刻地理解作品,更不能在最后的剧目排演上呈现理想的效果。基于此,各剧组可利用图书馆、知网等平台资源库,根据大数据解析,对剧本的内容进行资料整合,不断深化学生对剧本内涵、主题、情节、人物等认识和理解。

戏剧文本与其他文本的重要区别在于人物台词和舞台说明。它可以更全面、深入地反映编剧的文字功底、审美品位和艺术水平。但学生编排剧目不是把现成的文字语料直接搬上舞台,照章办事。这也对学生的阅读提出了质性要求,即以读促写——教师需引领学生对剧本进行改编、修撰等二次创作活动。结合真实学情,在理解剧本后按照各剧组创作的实际需要,改编符合戏剧结构、戏剧节奏、表演需要的舞台说明、旁白等。

剧本的创读与改编需要大量的戏剧专业背景知识,包括戏剧理论、表演理论、戏剧审美等,这无疑对非科班的师生提出更高的要求,此即横亘在学生二次文本创作面前的鸿沟。但是,人工智能已经汇集了庞大的、多领域的语料数据,学生可以利用ChatGPT平台,通过智能对话快速地扩展戏剧领域的知识外延,在较短时间对文本内容进行高效的输入和改编。

项目中期建构:充分理解和改编剧本是为了更好地编排剧目服务。在落实了文本项目后,各剧组按照剧目的要求进行准备与排练。

一是有效的分工与筹备。按照每个学生的能力和兴趣生长点不同,教师可以设置调查量表:

备注:剧组名称可以在各剧组集体协商后确定。个人特长应围绕文字能力、表达水平(口头表达)、艺术特长(如绘画、设计)、手工制作(服、化、道制作)、信息素养(摄影设备运用、多媒体及App使用、网络平台编辑、信息资源检索与搜集等)、组织能力、表演能力等方面来综合评价。

二是实效地记录与排练。按照不同剧目的要求,教师引领各剧组按照课时进行排练。导演要严格地监控剧目进度,做好全面的统筹协调工作。可以借助剧组公众号、美篇、朋友圈、微博等平台,撰写导演手记。协调摄影组学生拍摄幕后花絮特辑,记录整个项目推进的点滴。演员可以借助AI语音机器人,不断提高台词水平,提升台词表演能力。观摩网络上专业演员的话剧、影视、舞台剧等形式的表演,构建情境,不断地创想动作、神态、语气、语调等表演细节,沉浸体验,提升演技。此外,通过各种图文App记录排练日记,一方面宣传剧组的各种资讯,另一方面还可以记载排练过程中的个人对剧本、人物、主题等理解和体会,演员在由剧本品读到角色扮演转向中,实践了语文“泛时空”的学习理念,提高个人的综合素养。剧务(信息组、摄影组、服化道组、场记等)人员可以搜索大量资料推进准备道具、定做服装、研讨妆造等工作。运用部分录屏软件Smoothdraw、Ev录屏等工具,剪映、秒剪、VUE等视频制作软件,准备后期剧目影视化的素材资源。还可以利用AI技术来创设舞台表演的布景,做好舞台设计准备,利用各大音频平台,制作配乐等。

三、 “一马平川看劲松”——项目评价的视界延展

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。学生从组建剧组到剧本创作再到舞台表演,通过项目活动,实现从静态的文本阅读转向到动态的语言综合艺术学习。

项目后期创设:在会演前,为了扩大剧目演出的影响力,营造活动氛围,导演组调动剧务(信息组、宣传组等)在网络上宣发,让广大师生、家长等积极地关注和了解活动。在会演时,信息组利用钉钉、腾讯会议、QQ等平台直播,全程在线直播活动,让更多的观众关注并收看学生演出的精彩片段。摄影组利用高清设备,及时录播学生演出的舞台视频,记录整场会演的高光时刻。

会演结束后,教师应引领各剧组进行评价与复盘。这不能仅以某场演出效果好坏来评判学生过程性付出与收获。所以,应该扩展评价的视界宽度,淬炼评价的深度。一是举行网络投票PK。信息组及时把会演的相关信息发布到各大网络平台,营造活动氛围,设置各类网络票选的奖项,如最佳人气奖、最火剧目奖、网络最受欢迎演员(包括男女主角、男女配角)等,极大地鼓励学生活动激情。二是设置现场专业奖项。教师力争邀请专业老师到场指导和点评。剧务利用投票系统汇总现场打分情况,学校颁发最佳演员、最佳团队、最佳配乐、最佳舞美、最佳剧本等奖项,从专业的角度来评价项目活动成果。三是综合复盘学习过程。教师可借助信息化量表,引导学生进行评价,形成个性化的活动感受,凝练个人的体会,总结收获与成长。

舞台表现现场效果平淡,主题不突出,演员表演不生动效果好,表演完整,能清楚地表达作品主题演员表现出色,主题表现突出,现场效果热烈

能力展示不能独立完成任务,部分工作需要其他人员协助能够独立完成任务,比较清楚个人应承担的职责能胜任个人承担的职责,且积极协助其他组工作

小组分工工作职责不明确,沟通交流不强有明确的分工与合作,在督促下能完成任务分工明确,明确责任,互相协助处理各种问题

合作精神态度消极,参与过程比较少能够配合共同完成小组任务,有参与感主动参与项目,积极沟通与交流解决过程中的问题

本表主要倾向于在个人能力与集体协作关系中评价学生素养和能力,作为项目式“活动·探究”单元的整体学习,还应聚焦项目式学习对学生后续发展产生的效应评价。如下表:

通过系统梳理与评价,师生共同反思项目式学习过程中的问题,总结成功的经验,不断优化语文学习的组织和实现方式,激发学生参与语文活动的兴趣。教师再汇总已形成的各项评价量表,运用大数据算法来分析学生还存在的问题,认真剖析个人的生长点,确立以后努力的方向,以利于提升学生综合素养。此外,还可以把形成的分析报告汇集成电子成长档案集,记录学生成长。组织各剧组将会演影音资料影视化制作,进行项目式成果深加工,再投放到各大分享平台,展示学习成果。

固然,运用“人工智能”资源辅助建构戏剧单元项目式学习在活动形式、学习内容、主体地位等方面都有很大创造与革新,但在实施过程中,依旧存在诸多局限与困境,值得深味。

一是资源开发与利用的限制。开展项目式学习是一项综合性、整体性、融合性的创新活动,借助“人工智能”的各种技术、程序、平台等来推动戏剧单元学习是一种有益探索。但囿于语文学科的本质特征,可运用的资源和技术支持本身相对单薄。在整体活动设计与实施过程中,AI技术也被狭隘地定义为个别有益于开展项目式学习活动的软件、程序等资源平台,窄化了AI技术领域的宽泛利用效益。

二是师生信息素养水平低下。从教师信息水平分析,在运用“人工智能”资源的过程中,语文教师难以达到专业信息技术专家的水平。尤其在学生遇到技术性难题时,部分教师束手无策、爱莫能助。从地域发展而言,发达地区与薄弱地区信息化水平参差不齐,甚至有些地区缺乏必要的硬件支持。从学生素养而言,中学生虽然已接触手机、平板、电脑等各种智能电子产品,甚至可以熟练地操作使用。但利用“人工智能”手段开展戏剧单元活动,不是为了单纯提高学生的信息技术能力。学生在项目式学习中谨防陷入技术崇拜的泥淖。师生也应分清本末,在戏剧学习中聚焦拔高戏剧文学的审美能力,提升艺术品位,引领高阶思维,基于提高信息技术素养上不断地重建语文学习的自在伦理。

项目式戏剧“活动·探究”单元学习以“人工智能”的各种资源作为活动辅助手段,比较精准地发掘了学生的个性特长。它利用信息技术手段,让静态的剧本文学酿生出动态的知识流动,促进学生在活动中不断地提升不同领域的学科素养,培养不同学科的实践与探究能力,并在综合性学习中锻造更出彩、更成熟、更有价值的成果。作为单元学习范式的一种全新探索,具有深刻的意义,理应受到学界更深入的研究。

参考文献:

[1]国务院.关于印发新一代人工智能发展规划的通知[EB/OL].(2017-07-08)[2020-07-20].https:∥www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm.

[2]夏雪梅.项目化学习设计:学习素养视角下的国际与本土实践[M].北京:教育科学出版社,2018.

[3]余凡,田良臣.人工智能时代语文学习的转型[J].教学与管理,2020(24):69-71.

[4]陈玉.基于人工智能的小学语文阅读教学策略[J].语文天地,2023(2):64-66.