模型建构在生物教学中的应用探究

作者: 杨璐

摘 要:以“细胞质中的细胞器”为例,从生命观念和结构功能观、科学思维、科学探究和社会责任四个方面探讨如何通过模型建构在生物教学中落实学生的生物学科核心素养。

关键词:模型建构;核心素养;生物教学

中图分类号:G633.91 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2024)06-0134-04

高中生物课程是一门科学领域的关键学科,既要求学生通过学习获得基本的生物学相关知识,了解生物学的科学史和规律,也要使学生形成正确的价值观和具有必备解决生物学问题的能力。学好生物这门课程,有助于为将来从事医药类、环境类、科学技术专业方向输送相应的人才。《普通高中生物学课程标准(2017年版)》中将提高学生生命观念、科学思维、科学探究和社会责任等方面的核心素养作为课程设计的宗旨,同时强调生物教学过程中学生主动参与的重要性,即要让学生有动手和动脑的机会。

模型建构需要学生提前查找资料和了解所建构细胞的特点,一方面,能够调动学生的主观能动性,发挥团队合作精神,另一方面,可以使抽象的生物学内容直观地进行展示,让学生有感性的认识。因此,通过模型建构来进行教学可以达到落实核心素养的目的。

文章以“细胞质中的细胞器”为例,探讨如何通过模型建构来辅助教学,培养学生的核心素养。

一、 生命观念和结构功能观

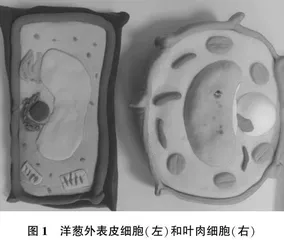

生命观念是指人通过观察生物体的生命现象或者相互之间的关系后进行提炼得出的观点,可以对生物学的现象进行合理的解释,比如,学生通过生物学习形成正确的结构与功能观。在“细胞质中的细胞器”一节的教学过程中,教师提前指定细胞,布置小组任务。学生通过查找资料了解所制作细胞的特点来进行模型建构。教师在展示学生唾液腺细胞的过程中引出问题:分泌唾液淀粉酶需要具备哪些结构?师生共同分析后得出蛋白质合成和加工所需要的场所是核糖体、内质网和高尔基体。首先是核糖体上合成多肽链,接着到内质网进行加工折叠形成空间结构,成为较成熟的蛋白质,然后内质网通过囊泡包裹加工后较成熟的蛋白质定向运输到高尔基体,到达高尔基体后囊泡与高尔基体膜融合,较成熟蛋白顺利进入高尔基体内,由高尔基体对其进一步加工,成为成熟的蛋白质,高尔基体同样通过囊泡包裹,定向运输到细胞膜,与膜融合,通过胞吐作用顺利分泌到胞外。在此基础上讨论得出该过程中还需要消耗能量——需要线粒体的参与。然后将叶肉细胞和洋葱外表皮细胞(如图1)进行比较,从功能差异出发,引出洋葱外表皮之所以呈现紫色是因为有液泡,液泡内的细胞液除了有色素外还有多种水解酶,是植物细胞中的“溶酶体”,而叶肉细胞能进行光合作用的原因——具备叶绿体。接着教师进一步提问:为什么叶绿体能光合作用?从而让学生关注到叶绿体结构上的优势:具有含光合作用相关色素的光合膜以及与光合作用相关的酶。与此同时,对洋葱外表皮细胞液泡细胞液中的成分进行分析,让学生理解丰富多彩植物种类的原因。

此外,将分泌功能旺盛的唾液腺细胞与胰岛β细胞(如图2)、叶肉细胞和洋葱外表皮细胞、能量需求不同的心肌细胞和腹肌细胞(如图3)六种细胞模型两两进行直观的比较,得出:①不是所有植物细胞都有叶绿体,如洋葱外表皮细胞因长在地下不需要光合作用就不具备叶绿体这个细胞器;②不是所有植物细胞都有大液泡,幼嫩的植物细胞一般只有小液泡,这与液泡的作用有关,动物细胞一般没有液泡;③植物细胞都有细胞壁结构,但成分与真菌、细菌不同;④中心体在动物细胞中普遍存在,与细胞分裂有关,在低等植物细胞中也会出现;⑤各种细胞中某种细胞器的含量多少取决于细胞对某种功能的需求,如心肌细胞比腹肌细胞能量需求更大,对应心肌细胞内与能量代谢有关的细胞器线粒体数量就越多。这使学生对动植物细胞结构有感性认识的同时能够自然得出生物结构与功能相适应的观点。

二、 科学思维

科学思维是指在尊重生物学事实和证据的基础上,学生能够运用科学的思维来解决实际的问题。科学思维包括通过归纳与概括、模型与建模、批判性思维等方法来解释生命现象等。科学思维的培养有利于学生利用所学生物学知识对生物学问题进行科学的思考或辨析。比如,学生利用黏土等材料,在查找资料的基础上根据各类细胞的特点进行模型建构,既尊重了生物学的事实,同时也发展了学生科学的模型与建模思维。对叶绿体和线粒体这两类细胞器,教师可以从功能出发,提出系列疑问:为什么这两种细胞器的结构要有这些特点?为什么都有液态的基质?为什么都要尽可能增加自身的膜面积?有何意义?让学生对所学的内容有独立思考的能力,并且能够通过讨论归纳得出这两类细胞器的共性都是半自助复制细胞器的原因,进一步强化学生的结构与功能观。然后将叶绿体、线粒体两类细胞器与原核细胞进行比较,师生交流引出马古利斯和内共生学说,解释真核细胞中叶绿体和线粒体两类细胞器的由来,总结归纳出叶绿体和线粒体两类细胞器与原核细胞相似之处:①都含有少量的DNA、RNA;②都有核糖体这个细胞器,能合成部分自身需要的蛋白质;③大小接近。

与此同时,教师可以引导学生以生物膜的数量为分类依据,将所学的八大细胞器分为三类:无膜、单层膜和双层膜,并对各细胞器间的异同点进行概括与归纳,比如,核糖体和中心体都为无膜细胞器,除了两者功能差异外,成分也不同,核糖体由蛋白质和RNA组成,而中心体只含蛋白质。又如,单层膜的内质网、高尔基体、溶酶体和液泡四种细胞器,内质网和高尔基体都能形成囊泡,溶酶体是由高尔基体断裂产生的囊泡发展而来,液泡跟溶酶体都含有水解酶,有相似的消化作用。也可以在师生讨论后,通过思维导图的方式来构建八大细胞器的知识网络体系,从而辅助教学。

三、 科学探究

培养学生的科学探究能力就是让学生能够对实际的生物学问题或现象通过观察、设计实验等方式进行探究性学习,得出相应的结果,并在此过程中培养团队合作和创新的能力。科学探究的主要环节有观察、提出问题、做出相应的假设、设计实验验证、得出结论等。比如,科学家用放射性同位素标记的方法研究豚鼠胰腺细胞中分泌蛋白的合成与分泌过程,教师可以设置问题串:采用了什么科学方法?分泌蛋白合成和分泌过程需要哪些细胞器的参与?内质网和高尔基体、高尔基体与细胞膜之间通过什么结构进行联系?放射性在不同细胞中出现的先后顺序?具膜细胞器的膜面积随时间如何变化?引导学生讨论思考这些问题,体验科学探究的主要环节,为学生的科学探究活动创造条件。然后师生共同探讨得出:①囊泡是具膜细胞器以及细胞膜之间联系的一个膜结构,教师对因发现并提出囊泡运输机制获得诺贝尔生理医学奖的科学家进行介绍,让学生了解关于囊泡定向运输的科学史的同时领悟到科学的发展离不开技术的进步和科学家的奉献精神。②放射性在不同细胞器的聚集的先后顺序为核糖体、内质网和高尔基体,引导学生绘制曲线如图4所示。③内质网、高尔基体和细胞膜依次出现膜面积的变化,如图5所示。又如,观察叶绿体和胞质环流这个活动中,教师可以让学生通过显微镜观察黑藻叶肉细胞中叶绿体的运动后,思考以下问题:叶绿体为什么要运动,对植物适应环境有什么意义?胞质环流的意义是什么?需要什么样的环境条件?如何进行研究验证?引导学生通过观察思考上述问题后进行温度或光照强度为自变量的实验设计,来研究温度或光照强度对胞质环流的影响,从而得出胞质环流有利于胞内的细胞器叶绿体等调整位置,接受适宜的光照,进行光合作用,在此过程中需要适宜的温度条件。同时使学生可以体会科学探究的一般过程。

四、 社会责任

社会责任指的是学生能够结合生物学知识对一些生物学现象做出合理的解释跟判断,并能够用所学内容来尝试解决生活中的实际问题,注重现代生物科学技术在生活中的应用,认同健康生活的重要性。比如,为了研究各细胞器的结构和功能,需要先将细胞内的细胞器进行分离,需要用到差速离心技术,教师可以向学生介绍该技术的原理是利用细胞器的大小不同,通过不同转速来达到分离的目的,是研究不同细胞器结构与功能的基础,如核糖体作为合成蛋白质的场所,与癌症的发生密切相关,因为癌细胞有无限增殖的能力,增殖需要合成大量的蛋白质,癌症发生的时候会伴随着核糖体这个细胞器的大量增生,所以核糖体相关蛋白目前已成为癌症治疗的研究方向。又如,线粒体中基因有缺陷除了出现母系遗传,还与牙周炎、不育、帕金森等多种疾病的产生有关,其他几种细胞器功能的异常也会引起各类疾病的发生,具体可参见表1。教师在讲述八大细胞器与各类疾病关系的过程中强调生物科学的发展离不开技术的进步,同时让学生意识到健康生活的重要性,能用所学内容在一定程度上解决与健康有关的问题。

另外,分子细胞生物学家大隅良典阐述清楚了细胞的自噬机制主要有三方面的作用:①细胞自身代谢废物的清理;②降解自身的结构或物质来应对资源缺乏等恶劣环境;③对入侵体内的细菌、病毒等进行清除,起到一定的免疫保护作用。为了感谢该科学家为生物科学发展所做出的巨大贡献,他因此获得了2016年度的诺贝尔生理医学奖。此外,还有三位科学家因为搞清楚了囊泡定向运输的机制而获得了2013年度的诺贝尔生理医学奖,囊泡定向运输机制的提出意味着以下几个方面的发展:①囊泡作为膜结构的一个代表,可以研究膜的特性;②囊泡的定向运输机制可以解释神经调节准确性的原因之一;③囊泡的定向运输机制为目前医学研究领域的靶向给药提供了一定的可能性;④囊泡运输的异常会使机体产生各类疾病,因此这一重要发现具有划时代的意义。通过对细胞器相关诺贝尔奖获得科学家的介绍,让学生意识到科学发展的重要性,并让学生学会能用所学的生物知识来解决一些实际的生活问题,培养学生的社会责任感。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中生物学课程标准[S].北京:人民教育出版社,2020:2-4.

[2]刘恩山.生物学 必修1 分子与细胞[M].杭州:浙江科学技术出版社,2019:38-46.

作者简介:杨璐(1986~),女,汉族,浙江余姚人,浙江省杭州第十四中学,研究方向:中学教育。