英语学习活动观视域下支架式教学的应用策略探讨

作者: 李力立

摘 要:新课程改革背景下,教师要以英语学习活动观为指导实施英语教学,让学生成为主题探究的主体,积极主动建构知识。文章结合外研版《英语》(一年级起点)五年级下册Module 8 Great Present中的教学案例,阐述在课堂中如何有效借助多样化支架推进学习活动的发展进阶,并在教学实际中把握支架的不同时机,推进学生学习自主建构,以此促进学习生成,推动学生深度学习。

关键词:英语学习活动观;最近发展区;多样化支架;自主建构

中图分类号:G623.31 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2024)38-0100-06

《义务教育英语课程标准(2022年版)》课程实施建议中提出,教师要秉持英语学习活动观组织和实施教学,并对如何践行英语学习活动观提出了更加全面、更加具体的教学要求与建议。然而,近几年许多一线教师在践行英语学习活动观时,往往出现活动的目的与单元的教学目标不吻合,或是没有扎实掌握活动中运用的语言知识,直接进行迁移创新,或在以探究和表达主题意义为主的活动中,缺少语言的支撑,导致活动缺乏有效性。如何解决这个矛盾?如何在真实的课堂上基于学生的最近发展区进行有效的英语教学活动?皮尔森和加拉赫(1983)提出的逐步让渡责任模式,为这些问题提供了有效的解决方式。这一模式是一种以学生为中心,利用情境、协作、会话等学习环境要素充分发挥学生的主动性、积极性和首创精神,最终达到使学生有效地实现对当前所学知识的意义建构目的的教学方法,也是一种以学生为中心、以培养学生问题解决能力和自主学习能力为目标的教学法。在这一模式的教学中,随着时间的推移,教师可以从发挥巨大支持作用的角色转变为参与较少的角色,而学生则在学习活动中承担更多、更大的责任。此外,模式中的递进式教学活动有三个阶段——从示范到指导下的实践,再到独立实践,而这恰好与英语学习活动观的三个层次的活动相契合,为教学中践行英语学习活动观提供了有效的指导。

那么,如何在教学实践中应用支架式教学,让学生在课堂中从基于语篇的学习走向深入语篇和超越语篇的学习,确保语言学习的过程成为学生意义建构的过程呢?笔者通过实践探索与研究,找到了这一模式的实施路径,即确定贯穿于整个单元的主题意义理解、表达及学习能力发展的主线,在此基础上,设计体现综合性、层次性、关联性、实践性的学习活动,助力学生围绕主题意义进行多视角的学习理解、应用实践和迁移创新的活动,并通过发挥支架式教学的动态优势与助长效应,构建有效的支架式英语课堂教学模式,从而提升学生英语学科核心素养。在搭建多模态支架、进入主题学习情景、挖掘文本内涵、融通独立与协作、进行多元化评价的过程中,激活学生的知识储备,驱动学生深度学习,塑造学生的文化意识,增强学生的学习能力,激发学生的内在学习动机。文章结合外研版《英语》(一年级起点)五年级下册Module 8 Great Presents单元整体教学案例,深度剖析英语学习活动观视域下中支架式教学的应用策略。

一、 基于最近发展区设计支架,明确学习活动的目标意义

学生是学习的主体。新课标提出,教师要坚持面向全体学生,充分尊重每一个学生,对学生抱有合理期待,让他们获得积极学习体验。因此,在教学中,教师要先读懂学生,了解不同层次学生的学情,基于学生的“最近发展区”,将支架设置得更贴近学生的知识意义建构,引发学生主动探究知识的兴趣。学生的发展水平有两种:一种是现在的水平;另一种是可能遇到困难的水平,两者之间的差距就是“最近发展区”。支架式教学强调以最近发展区作为教师介入的时空,因此它实际上就是最近发展区的教与学。其中,学生的“学”是在一种支架的扶持下,力图跨越最近发展区的学习。教师的“教”则是在最近发展区内提供支架,帮助学生跨越最近发展区的教。教师不仅关注教师在学生发展中的作用,而且也要强调学生自身的主动建构,即学生这一学习主体的建构与发展。因此,教师在教学中,要在学生的最近发展区寻找切入点,通过搭建支架,进行新旧知识的迁移,帮助学生找到新旧知识的联结点。

(一)纵向分析教材编排的逻辑顺序

首先,教师需要进行教材整体分析,在纵向维度上,主要分析这一单元内容在小学不同年级的编排情况,包括分析这一内容在各册教材某一话题中直观呈现的数量,了解这一内容在不同教材中量上的差异;分析这一内容在各册教材内容的指向及对应知识点分析,了解这一内容在不同教材中内容和知识点上质的差异。通过纵向分析可以抓住各个单元知识点之间的外在和内在联系,整体把握教材的完整性、系统性和逻辑性,以此为切入点,更容易找到学生的已知与未知。以本单元Great Presents为例,外研版的英语教材采用螺旋上升的方式进行编排,符合学生的年龄特征。关于礼物的话题,学生只在一年级下册接触过生日礼物,本单元涉及的语言知识点则在二三年级有所涉猎,具体如下:

一年级下册:Module 9谈论自己的年龄及生日话题,学习了present这一主题词,这个年级的学习中,只要求学生在生日语境中运用Here you are! Thank you.感受互赠礼物的礼仪与快乐。

二年级上册:Module 1~4谈论自己的爱好,积累了关于Likes的表达,在本册中通过I like... Do you like...?等的表达,让学生充分利用句型谈论自己及他人的爱喜好等。

二年级下册:Module 1谈论天气,积累了关于weather的话题词汇,主要是了解不同天气的表达,让学生感悟各种天气变化。

三年级下册:Module 3~5在了解计划及活动的过程中学习将来时的表达,包括一周计划、出行计划等,在本册的学习中,学生能较好地运用will进行表达。

六年级下册:Module 6谈论生日活动及生日礼物,主要用过去式谈论生日及生日收到的礼物等,文本的内容是a model of spaceship。

教师通过对模块内容相关的知识点、话题等的深度剖析,对不同年级的目标有清晰的认识,才能做到教学到位又不越位,才能真正达成深度教学目标。

(二)横向分析教材相关的主题内容

教材分析的主要任务是领会课程内容的具体标准,梳理教材单元知识要点,重构单元知识结构。因此,在横向维度上,教师主要分析这一内容在其所在单元编排的具体情况,包括量上分析不同教材中所设置的语言知识数量,质的分析常常需要基于多个版本教材,以主题单元的形式进行分析内容的选择,深入理解单元中各板块具体内容及其在语言能力、文化意识、思维品质及学习能力等方面的联系及递进关系。同一教学内容在不同版本教材中有不同的呈现方式,反映出教材编写者的不同理念和编写意图。教师在解读教材时,可以从多个版本教材中发现它们的优劣,理解它们的共同意图,把握知识的内核,还可以引用或改变等,将其作为单元学习的资源。例如,本单元Great Presents的相关内容,在不同的版本教材中,如新起点、PEP、人教版、外研版的教材编排中均有所涉猎。具体如下:

英语(外研版)(三年级起点)三年级上册:Module 6 Happy birthday

英语(PEP)三年级上册:Unit 6 Happy birthday

英语(新起点)二年级上册:Unit 6 Happy holidays

通过分析,三个版本的教材编排各具特色,从所创设的情境上看,外研版和PEP围绕的是生日的场景,新起点的语境更丰富一些,是基于不同的节假日场景进行的。如此整合出本单元的教学分析,可以丰富单元教学内容。

(三)切实把握学生实际学习起点

学习起点指的是学生进入课堂时的先前成就,即前理解。“前理解”最初源于海德格尔的解释学,海德格尔说,“理解奠基于一种先行掌握之中”,这里的“先行掌握”就是指“前结构”,“前结构”由三部分组成:其一,“前有”,即理解置于社会背景中;其二,“前见”,即理解基于预先看到的事物;其三,“前设或前把握”,即理解前已有的假设与前提。学习起点包含学生的知识起点、认知起点和探究起点、思维起点等,知识起点是知识的生长点,也是新旧知识的连接点。因此,教师应通过调查等方式了解学生在学习前的前理解,在教学过程中更好地为学生建立已知和文本之间的联系,从而实现教与学的精准对接。具体来说,包括学生在学习本单元的前提知识、经验、技能、思维优劣势;学生对本单元的理解、负迁移、困难处、关键点及学习深度等。

在本单元中,教师通过前测、访谈等多种方法,探寻学生的学习起点,了解学生的学习困惑,并将之作为教学要突破的重点。主要有以下几个方面:在礼物的选择方面,如何根据对方的需求甄选礼物?DIY礼物特别流行,但分享礼物的制作过程中,如何感受手作礼物的温度?如何感受礼物背后隐含的深刻寓意?

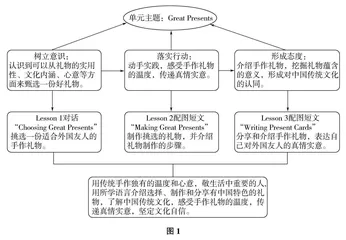

通过以上几个方面的综合分析,本案例的大单元从不同角度出发谈论了“Great Presents”这一话题,各语篇与单元主题之间相互关联,构成三个子主题——“Choosing Great Presents”“Making Great Presents”“Writing Present Cards”。基于最近发展区设计教学支架,就是为了让学生能在课堂上实实在在地通过知识在语境中的应用逐步获得学科核心素养的提升。以下是本单元的主题内容框架图(见图1)及单元教学目标(见表1):

二、 借助多样化支架,推进学习活动的发展进阶

英语学习的过程是学生主动建构意义的过程,教师在课堂中要组织不同形式的活动,设计多样化支架,让学生在多方面、多角度、多层次的互动交流活动中,基于语言理解和表达主题意义。

英语学习活动观视角下的活动包含三类相互关联、层层递进的学习活动,即学习理解类、应用实践类和迁移创新类活动。在不同活动任务中,教师可辅以不同类型的支架,如主题支架、情景支架、问题支架、思维导图支架、范例支架、结构支架等,培养学生独立学习能力。

(一)“支架”嵌入学习理解类活动,凝练结构化知识

学习理解类活动是基于语篇的学习活动,它要求教师坚持学思结合,引导学生在学习理解类活动中获取、梳理语言和文化知识。教师要把握感知与注意、获取与梳理、概括与整合等基于语篇的学习活动,这类活动是对语篇进行初步感知和理解,属于识记和理解等的低阶思维活动,教师在课堂导入的环节是一堂课的起始点。因此,教师可利用情景支架激活学生已知,使学生发现语言和认知上的差距,形成学习期待。在语篇学习中,可利用问题支架、结构支架等,让学生在获取与梳理、概括与整合等活动中,将新旧知识整合,形成围绕主题的结构化知识,为深入理解文本所表达的意义等奠定基础。

例如,本案例第一课时Choosing Great Presents,老师在Help Daming Choose Presents环节中,通过设置Which one will Daming Choose? Why does Daming choose a kite not chopsticks? What kind of kite do they make?等问题支架,让学生带着问题细读文本,准确获取、梳理本课的关键信息。第二课时Making Great Presents,老师在Make a dragon kite环节中,通过细节拓展,梳理结构化语言结构(见图2),帮助学生进行输出表达。

(二)“支架”嵌入应用实践类活动,助推语言运用

应用实践类活动是深入语篇的学习活动,这一学习活动要坚持学用结合,引导学生通过描述、阐释、分析、判断、运用等多种有意义的语言实践活动来内化所学语言和文化知识,并初步运用语篇。在这一内化语言的过程中,可借助范例支架等促进语言运用的自动化,进而通过分析与判断等活动,探究语言背后深层次的主题意义,实现从知识向能力的转化。