“双减”背景下以“增”促“减”的小学数学作业设计探究

作者: 刘伟

摘 要:“双减”背景下,小学数学教师要减少重复性作业、减掉不必要作业、减掉超前性作业。小学数学教师普遍积极作为,在“减轻学生作业负担”上取得了一定的实效,但也存在着作业创新不足、吸引力不足、效度不足等“三不足”问题。为优化政策落实,小学数学教师可以“增”促“减”,“增”是实际的操作手段,包括“增趣”和“增效”,而“减”是最终的目的和结果。

关键词:以“增”促“减”;小学数学作业;设计路径

中图分类号:G623.5 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2023)29-0057-05

中共中央办公厅、国务院办公厅于2021年7月24日印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,明确基础教育“双减”的内容:一是减轻学生作业负担;二是减轻学生校外培训负担。对于学科教师而言,主要是在减轻学生作业负担上下功夫。众所周知,作业是帮助学生巩固知识的有效途径,但作业量过多会给学生造成身心负担。在“双减”背景下,笔者作为小学数学教师,一直在探索既减轻学生作业负担,又确保学生学习质量的有效对策。

一、 小学数学作业“减”的目标、内容和要求

对学生“减轻作业负担”和“减轻校外培训负担”是“双减”政策宏观的目标,具体到小学数学学科,“减”的目标就是要减轻学生的数学作业负担。具体“减”的内容包括如下几个方面。

第一,减少重复性的作业。重复性的作业是指针对同一知识点设计的重复出现的同题型练习题构成的作业。根据艾宾浩斯遗忘曲线显示的认知记忆规律,作业习题上适当重复有利于帮助学生巩固知识,但过多地重复就是在浪费时间。比如,学生已熟悉了“3+2=5”,也熟悉了基于交换律的“2+3=5”,那么再出若干“3+2=?”或“2+3=?”的算式让学生练习,则完全没有必要,会给学生造成作业负担。在数学作业减负行动中,必须减少重复性的作业,要将重复性作业的量控制在必要的范围。

第二,减掉不必要的作业。不必要的作业是指学生做了之后对其知识能力的进步不能发挥作用的作业。比如,某教师在执教人教版小学数学六年级上册“分数乘法”这个单元时,为了衔接四年级学习过的“四则运算”内容,刻意安排了大量“四则运算”相关练习题。类似这样的作业,针对的是学生所熟知的旧知识,因此对学生新知识和新能力发展没有作用,显得十分不必要。教师原本想让学生“温故而知新”,但最终因作业具有不必要性而使学生学习新知新能的时间被挤占,出现“温故”而“不知新”的尴尬。在“双减”背景下,小学数学教师应注意研究和梳理布置给学生的作业题目,大胆摒弃不必要的针对旧知的题目,让学生减少不必要的“温故”,而有更多的时间“知新”。

第三,减掉超前性的作业。所谓超前作业是指超出当前所学知识范围题目。超前作业由于涉及未来才能学到的知识,对只有当下知识基础的学生来说是有一定困难的。这种困难,可能造成学生的畏难情绪,使学生觉得数学难学,严重者可能变得厌学。实际教学发现,部分数学教师有强烈的“启后”的意识,即希望通过一些针对后期知识的习题练习来启发学生思考,实现当下知识与未来拟学知识之间的串联。殊不知这样有可能使部分学生无法完成作业任务,找不到应有的作业成就感,进而对学科产生排斥情绪。在“双减”背景下,小学数学教师要注意联系实际,认真分析研究,根据学生所学内容进度合理安排习题作业。

针对以上三个方面的内容的“减”,不是简单地去掉或抹零,而是要在确保教学质量效益的基础上进行“减”的操作,甚至在“减”的基础上进一步“提效”和“提质”。

二、 “双减”背景下小学数学作业“减”的现状

“双减”政策施行后,小学数学教师普遍积极作为,在“减轻学生作业负担”上真正下了功夫:小学低年级学生没有家庭作业了,中年级以上学生家庭作业量大大减少,大部分学生都能利用课后服务时间予以完成。这是一种很令人欣慰的变化,可以说是广大数学教师积极响应和执行政策的结果。但考察“减负”后的作业,发现还有诸多问题有待改进。

(一)作业创新不足

目前部分小学数学教师的作业题目都是他源性的,即取自一些教学参考资料或习题手册等。这种搬用他人习题给学生作为作业,对学生的学习当然也是十分有用的,但有时搬用的题目可能和学生的实际生活有距离,使学生理解起来有困难,或抓不住学生的兴趣点等。一般情况下,对于教师自己的学生而言,某个知识点需要作为重点来安排习题,但偏偏他人设计的习题中找不到适合的题目。如果教师未创新性地开发针对性的题目,学生的弱项短板就很难得到及时补充。

(二)作业吸引力不足

调查发现,当前给学生的数学作业虽然不多,但仍然有部分学生一看到作业就睡意袭涌。究其原因,除学生个体因素外,还有教师给学生的习题作业本身不具有吸引力。习题作业不具有吸引力,难以让学生在完成作业时有兴奋感。作业吸引力不足成为“双减”背景下需要优化的操作。

(三)作业效度不足

作业效度是指作业题目在帮助学生“温故”“知新”“提能”等方面的作用情况。部分小学数学教师减少学生的作业量后,发现学生的知识巩固、新知增长、新能力形成等均受到了一定的影响。比如,某教师发现,以前家庭作业多的情况下,很多学生在作业完成过程中自然巩固了新学习过的知识,但在当下减少作业量的情况下,在一些知识点上学生可能就是“一题带过”,使其对知识点始终处于“初识”状态,难以深度理解和消化。这样一来,作业的效度明显不足,直接影响学习成效,学生的最终学习成果就不尽如人意。

由此可见,小学数学教学在执行“双减”政策的过程中,存在着作业创新不足、作业吸引力不足、作业效度不足等“三不足”现象,这些现象的存在,会直接影响小学数学教学质量,进而有悖于“减负提质”和“减负增效”的理念。要解决上述“三不足”问题,我们需要从“增”上下功夫,即以“增”促“减”,实现在保质保效的基础上为学生合理减负。

三、 以“增”促“减”的内涵和价值

(一)以“增”促“减”的内涵

以“增”促“减”就是以“增”的手段来促进“减”的结果的发生,具体包含以下两个行为:一“增”一“减”。“增”是实际的操作手段,“减”是最终的目的和结果。

“增”具体包括两个方面:一是“增趣”,二是“增效”。“增趣”即增加趣味性,也就是依据学生的年龄认知特点,以他们感兴趣的方式布置作业,或在原作业上附加他们感兴趣的内容。而“增效”就是增加作业效果,即改变传统作业低效和浪费时间的状态,让学生每做一题作业都对其数学知识素养的增长起到实际的效果。“增趣”后,学生对作业有了兴趣,自然不会觉得作业是负担,相应地实现了为学生心理上“减负”;“增效”后,可以减掉一些不必要的低效重复的作业,可以实现为学生在人力支出数量上“减负”。而在心理和人力支出两方面同时给学生“减负”,学生自然就会有学业上的轻松感,也在客观上有了更多可自由支配的时间。这刚好符合国家“双减”政策的目标要求。

(二)以“增”促“减”策略的现实基础——儿童天性

儿童立场作为一种教育实践内容,关注到儿童的需要,以儿童需要作为出发点,遵循儿童的自身发展,重视儿童的身心健康,保障儿童具有“玩”的天性和权利。“双减”背景下的中小学学生,尤其是小学生,大多数是7~13岁的儿童,他们的童年应该充满趣味,而不是按照大人的时间,被迫受到欲望的驱使,徘徊于高分、优秀的名誉下。掌握知识是国民素质需要,然而不合理的学习实践变成了迫害儿童,尤其是一些高于该年龄段数学课程阶段的难度,学生需要超负荷地投入才能完成,违背了儿童发展的特性。只有在作业设计时增加题目的趣味性,才符合儿童的性格发展;只有增加题目知识的指向性,才能增加作业的有效性。以“增趣”“增效”的“增”手段,实现学生心理和体力负担的“减”,正好迎合了儿童的天性,既能让儿童的学业有成,也能让儿童的天性有时间发挥。

(三)以“增”促“减”的价值

“双减”政策实行的具体目标是要求教师对学生课后作业布置数量的减少,但是简单地从数量上减少作业的数量,则忽略了教师安排大量作业的初衷。从教师安排大量作业的现象推测,小学数学课堂教学中,学生对知识的吸收能力一时是无法改变的,且课时安排也是趋向即时性,大多数情况下无法给学生提供反复参考的可能。反而是作为稳定形式的作业环节,对于教师来说,可以反复打磨呈现给学生的补充式教学素材。另外,对于学生来说,一道具有典型性的题目,能以稳定的固态形式为学生提供一个随时学习钻研的知识载体。同时以学生的儿童心理视角,新奇丰富的题目,能吸引学生去自主学习,激发学生对数学原理的灵活运用。由此可见,小学数学的课后作业习题,应该具备丰富的内容和新奇的形式。以增促减的策略具体表现为,在原有的数学逻辑题目上增加适当的、含有故事性、游戏性、新奇性的趣味元素,从而促使学生减少或者降低面对小学数学的困难心理,让学生喜欢数学、爱数学、主动学习数学。在原有的数学题基础上,增加对题目逻辑打磨的精力,从而增加题目的考查效率,由此减少学生陷入题海战的时长,使学生从抽象枯燥的题海中脱离出来,有更多的时间去参与生活体验。

综上,以“增”促“减”策略对于践行“双减”政策,具有一定的优势,体现在教学效果的提升以及学生作业负担的减重。对于教育事业来说,教学质量是教育行业核心的一个参照点,无论是强调教师教学的整体素质,强调学生知识接受能力,还是强调作业设计的精准度,最终的目标是教学效果的整体呈现。

总的来说,“双减”政策并不是盲目、简单地对作业数量进行分离,准确地说,是对作业设计环节适当增加趣味元素和有效性,从而浓缩数学题目数量,做到减量不减质。

四、 小学作业设计中以“增”促“减”策略的运用

小学数学作业设计“以增促减”策略的应用,主要体现在增趣和增效两个方面。

(一)联系学生实际,为作业“增趣”

1. 以数学绘画增趣

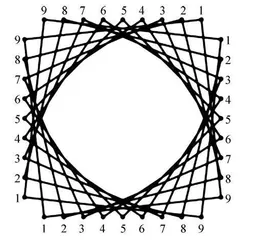

数学是抽象的,但也可以转化为形象的画面。比如,勾股树,就很形象。小学数学中,很多内容也可以变抽象为形象,从而培养学生的数学兴趣。例如,苏教版二年级数学中的平面图形的认识,单个的图形看起来是抽象无趣的,如果让学生将各种图形组合起来形成美丽的画面,则效果就大不同了。比如,三角形和矩形拼合,可以拼出小房子,配上圆形的月亮,涂上颜色,一幅美丽的风景画就出现了。这样一来,抽象的几何图形不再抽象无味,而是变得形象有趣了。又如,为了让学生深入理解和掌握10以内的加法,某教师的做法是引导学生画线构图,具体操作是:在纸上画一个正方形,以左下角为0起点,在左边线和右边线上分别标上1到9的数字;以右上角为0起点,在上边线和右边线上分别标上1至9的数字;然后观察相邻两条边上的数字,用直线将相邻两边上相加等于10的两个数连接起来;全部相加等于10的数字连接完之后,一幅有意思的图画就呈现在眼前了(如下图所示)。学生看到这样的图,都感到很惊讶,觉得数学很神奇。此类数学图画,必然会让学生的数学兴趣得到良好的培养。而且这样的作业,也必然不会让学生觉得是负担。

2. 以数学故事增趣

数学虽然抽象,但源于生活,是对生活中的数的现象进行抽象后的结果。也就是说,数学也可以和生活故事结合。于是,针对部分数学作业,可以创编一些故事,让学生在故事的理解和欣赏中完成。比如,某小学六年级数学教师在百分数知识学习完成后,为了让学生所学知识得到巩固,创编了如下的故事:

春节来临,小区对面的王阿姨小杂货店进了一批新春吉祥物,进货价是每个20元,一共进了100个。王阿姨加价20%后开始标价售卖。但一连好几天,很多人都只是看看就算了。王阿姨急了,于是又降价20%售卖。后来吉祥物全部卖出去了,但王阿姨心里很没有数:这批吉祥物到底赚钱了没有呢?小朋友,你能帮王阿姨算一算吗?