核心素养视野下小学数学综合与实践教学问题与优化策略

作者: 罗敏

摘 要:小学数学课程中,“综合与实践”板块是课程教学的重要内容之一,其有效的教学实施,有利于教师顺利培养学生的数学核心素养。但目前小学数学综合与实践板块的教学实施存在着诸多问题,包括学生的数学符号能力发展、对数学知识应用能力等,究其原因,部分学生缺乏增加难度的数学符号问题的推理,长期脱离实际的学习,缺乏探索数学知识应用价值的主动性等。基于此,在小学综合实践的教学中,可以从符号推理能力的培养以及对实际应用能力的锻炼方面探索对学生核心素养的培养。

关键词:核心素养;小学数学;综合与实践

中图分类号:G623.5 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2023)29-0062-05

随着人工智能的普及,各行业的人才引进要求愈发综合化,要求学生具有完备的核心素养,这样一来,数学学科作为学生培养的科目之一,对其核心素养的提升也是科目所着重关注的点。近几年,中国教育界愈发注重学生核心素养的培养,2014年,教育部发布了《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》,文件要求深化教学课程的改革,注重培养学生的各种核心素养,目标在于建设好中国基础教育工程。自2014年后,又陆续发布完善关于核心素养的相关要求,于2016年正式形成《中国学生发展核心素养》的总体框架,以供单位学校的一线教师教学活动开展的参照。国内的专家教授曾指出数学的学科课程中四大领域与核心素养的培养具有深厚的渊源,其中“综合与实践”在新课标中被明确强调,每学期的教学活动中,深入开展综合与实践学习活动可以在一定程度上提高学生的数学核心素养。但是目前的学期课程安排设计中,部分教师综合与实践的活动存在着诸多问题,学生对数学符号的熟悉程度与其符号推理程度不对等,对数学知识的掌握程度依旧停留在认识层面,缺乏探索其在实际应用的主动性,培养数学核心素养还需要深入地探索。

一、 小学数学核心素养内涵

(一)素质教育与核心素养

“素质教育”的概念于20世纪80年代提出,从最初的“德、智、体、美、劳相结合”,到后面增加了“为国家和人民服务的社会责任感”“具有敢为人先的创新精神”“具有务实勤劳的实践能力”等内涵。然而多年来,素质教育一直面临空喊口号的问题,即难以落实到实际操作上。核心素养正是基于这样的背景而被提出。什么是核心素养?它是指“在接受对应的教育中,学生逐步形成适应个人终身发展与社会发展的必要素养与关键能力”。基于这个定义,基础教育开始了热烈的课程改革运动,教学内容、活动和评价等各方面开始围绕核心素养来讨论和重构。由此可见,素质教育之后核心素养的提出,为基础教育注入了新的活力。

(二)数学核心素养

关于数学核心素养,学界存在着不同的说法。有学者将之描述为“数学知识和技能、数学思想和方法、数学应用和创新意识的综合反映”。部分学者也认为,数学核心素养应当是指“学生掌握数学问题的本质,可以用简洁、专业的数学语言表达自己的想法,将数学思维融入实际生活的具体问题,具备用数学方法去解决基本生活问题,并且具备从实际情景中抽象出数学模型并对其进行合理量化的能力”。由此可知,数学核心素养是指学生的数学知识涵养及应用数学知识解决生活问题的能力,具体包括数学计算能力、数学建模能力、数学思想和方法、数学应用与创新能力等。

《义务教育数学课程标准》把课程核心理念整合成六大核心素养,分别是数学抽象、逻辑推理、数学建模、数学运算、直观想象、数据分析等六个方面。六大核心素养力求培养学生能通过数量关系与空间形式之间的概念关系中,获取具象事物所抽象出来的普遍结构规律和数学语言。培养学生根据现有的事实基础,采用已经掌握的逻辑方法,对具象事物进行精准地观察判断,精准地表达自己思维演绎过程,推理出具有普遍性的结果的能力。要求学生能够在现实情景中从数学的角度,用数学知识对事物抽取概念,最后构建出数学模型,应用于社会实践。强调学生能熟练运用各种运算法则,能感知几何空间的形态变化,借助图形思维,分析图形问题以及解决图形与数学的关系。总的来说,数学核心素养可以理解为学生能根据基本的数学知识内核,在数学学习过程中进行综合性、整体性、高于具体数学知识的数学文化涵养,能使人在社会生活中,作出敏锐的理性判断,轻松参加数学活动。数学核心素养是在大量数学实践活动中积累起来的,由此可见,数学核心素养的培养,还需借助适当的综合实践活动。

(三)小学数学核心素养

关于小学数学核心素养,学界长期以来没有统一的意见。李奎、马丽君等认为包括“数学的知识技能”“数学的思想方法”“数学的应用意识”和“数学的态度精神”等四大类和十二项素养:直观想象、运算能力、数感、逻辑推理、抽象、建模、工具意识、符号意识、灵活适应性、数学兴趣、创新意识、唯物辩证。刘晓萍等人则认为小学数学核心素养包括“数学人文、数学意识和数学思想”三大要素。李星云认为,小学数学核心素养应包括“数学交流、数学推理、空间意识、运算能力、数据分析观念、数学建模”等内容。

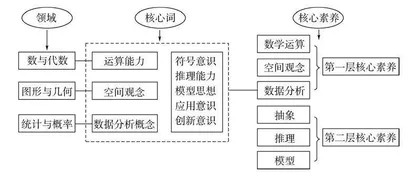

综合已有的研究成果,可以发现小学数学核心素养其实体现为运算能力、空间观念、数据分析概念、符号意识、推理能力、模型思想、应用意识、创新意识等9个语词代表的内容。9个语词涉及数与代数、图形与几何、统计与概率三大领域,其中运算能力、空间观念和数据分析概念三个核心词与三大领域对应。而三大领域涉及符号意识、推理能力、模型思想、应用意识和创新意识。由9个核心词可以推演出6方面的核心素养:数学运算、空间观念、数据分析、抽象、推理、模型。其中数学运算、空间观念和数据分析为第一层核心素养,处于基础地位;抽象、推理和模型为第二层核心素养,处于高层地位。三大领域、9个核心词、两大层级六个核心素养之间的关系可以如图所示。

二、 核心素养视野下的小学数学综合与实践

部分数学教师关注学生的核心素养的培养,落实小学数学课程核心素养的培育;关注学生在课堂教学中是否能够完整地了解数学知识的思维与逻辑以及发现数学问题与理性解决数学问题,积极采取措施促进学生的数学思维能力的发展。教育部在数学科目的义务教育阶段的课程标准明确要求设置涉及人文、科学等的“综合与实践”板块,从而促进课程内容的完善和建设,提高教育教学质量与水平,培养学生的数学学科的核心素养。然而,由于“综合与实践”板块的并不是一开始就出现的,所以教师必须明确了解这一板块的具体内涵与要求,提高和学习在这一板块的教学素养,才能精准设计出发挥“综合与实践”课程标准要求的教学效果。

“综合与实践”之“综合”,强调是数学科目内“数与代数、图形与几何、统计与概率”等各个领域的综合,其他学科与数学学科的综合,还有数学与生活实践的综合,更是学生数学知识素养、解决数学问题的能力的综合。“实践”强调要将学生带入现实生活问题的分析和解决活动,强调每个学生在活动中的参与,关注学生在活动过程中的表现,注重活动的过程而非结果。所以,义务教育阶段的数学课程标准所要求的“综合与实践”教学,指的是以具体问题为指向,学生综合运用各种数学知识和思维方法,积极、主动地参与活动实践,分析问题、解决问题。教师要清楚认识到“综合与实践”作为积累数学知识经验的形式载体的重要价值,熟练掌握把实际问题转化为可以考查学生数学知识的数学问题。在设计教学方案的阶段中,突出学生综合数学知识的能力,引导学生选择合适的知识点,综合运用下解决问题。“综合与实践”板块教学要突出的不仅仅是关于数学知识如几何图形等之间的结合,数学与其他科目之间的、数学与遍布在生活实际中的综合能力,同时也要注重在学生遇到问题时,综合出更多的解决方案,运用各种工具去解决问题。

纵观数学核心素养和“综合与实践”内涵,两者之间有着木与土的关系,数学核心素养作为学生所需要的抽象的思想生命,要在适当的肥沃的综合与实践的土壤里才能得到成长。但两者作为比较有机的系统,需要教师在两者之间作好合理的设计,才能发挥出共同培养学生的作用。

三、 核心素养视野下小学数学综合与实践的教学状况

小学数学注重实用性,在综合与实践教学板块中培养学生数学核心素养,其主要目的是培育学生在实际生活中数学运用的能力。换句话说,小学数学综合与实践的教学活动不是以一个知识点的掌握作为学习目标,而是以培养一种数学能力作为主要的目的,能力包含很多数学知识的整合、运用的一种综合技能。所以在核心素养的视角下,设计出小学教学中综合与实践的教学方案,对教师的整体素质有较高的要求,以综合与实践作为核心素养的培养基地,并非简单的教学设计。就目前来说,小学数学课程对综合与实践的教学构建还存在诸多问题。

(一)活动目标模糊,不重视过程

笔者在调查和交流中发现,部分教师在组织开展综合与实践教学活动时,并没有依照核心素养的培养要求来开展,教学设计稿中也没有充分考虑核心素养内容,核心素养目标定位模糊。很多活动的开展流于形式,对学生在过程中的表现不够重视。

(二)对“综合与实践”的处理不够灵活

部分教师开展“综合与实践”,过度依赖教材的内容设置。但有些教材内容可能与现实生活存在距离,比如“邮票中的数学问题”,当下很少有人使用传统书信,学生对邮票的认知很少。对教材设定的这类综合与实践活动内容,教师如果照搬使用,势必难以达到理想的效果,因为和学生的实际生活有一定的距离,学生在活动中显得被动,最终活动难以实现培养学生核心素养的目的。

(三)过程中对核心素养发展的引导不足

通过观察线上网络课例,发现学生在数学“综合与实践”的板块教学中,存在着诸多培养数学核心素养上的问题。首先是数学符号意识上不完善。符号是被人类赋予约定俗成的内涵,从而可以在适当的情况下,能够以精练抽象的符号,表达数学的具体化概念,避免解决数学问题时长篇大论的推理过程,所以,数学符号具有一定的表征性。学生关于符号意识的发展,最能体现其抽象思维的发展状况。尤其是处于繁复的推理问题上,当有多个已知的时候,对学生求证问题具有很大的干扰,学生缺乏主动利用数学符号提炼出问题的精髓,化简为基本的算术或者只会使用文字作为运算表达。例如,在“象征性长跑”的主题教学中,有验证的一个环节,但是部分学生还是不擅长运用数学符号表达,对数学符号本身的内涵认识了解并不充分,从侧面反映出他们对数学符号的知识学习不够系统,还未形成完整的符号意识。其次,学生对数学知识的学习大多停留在课堂中和书面上,简单的数学算式是学生容易攻克的题目,但是若是与生活中的事件相关,学生就会弄不明白题目。例如,一筐苹果连筐一起重56千克,卖出一半的苹果后,连筐和剩余的苹果重29千克,问这筐苹果一共多少千克?筐又是多少千克呢?这是一个简单的生活题,甚至针对小学二年级学生的理解水平,未添加过多的语言干扰,但对学生来说,依旧不太能理解筐和苹果的关系,因为他们不理解卖苹果,却要求证筐的重量,这是缺乏常识的一个体现。

四、 核心素养下小学数学综合与实践教学问题的原因分析

(一)教师对核心素养的认识不足,对“综合与实践”的定位失偏

调查发现,部分数学教师对“小学数学核心素养”的概念认知不足,很少有人能说出概念的内涵,更遑论小学数学核心素养的培养。同时,对“综合与实践”课的设置目的、操作原则等均缺乏科学、准确的认知,大多觉得教材有安排,按教材安排执行即可,从未理性地思考这类活动如何与学生的生活关联,教学设计如何密切联系学生实际等。这样的结果导致“综合与实践”课不关注学生数学核心素养的发展,整体上有流于形式的弊病。

(二)教师在活动过程中未基于学生认知水平给予必要的引导

小学阶段,学生的认知能力尚处于发展之中。根据有关的儿童心理学研究成果可见,小学阶段学生的思维以形象思维为主,抽象思维为辅,或者说抽象思维正处于早期发育阶段。所以对数学抽象问题,学生理解起来必然存在一定的困难。小学数学中的符号、公式、计算及推理等,在成人看来很简单,但在学生的认知中,就可能是很有难度的。

比如,两位数乘两位数的计算,在竖式计算过程中,为什么乘数十位上的数与被乘数相乘的结果必须对齐十位?部分学生难以想明白。在这种认知状态下,综合与实践活动中教师对学生的引导十分重要。而事实上,部分教师在活动过程中都未对学生提供必要的引导,总体上有点放羊状态。这使得部分学生在活动过程中很盲目,虽然跟着其他学生一起懵懵懂懂地完成了活动,但终究对相关数学问题不明不白,未能深入理解问题,也未能真正参与解决问题,更难说有核心素养的发展。