“双减”背景下初中地理核心素养培育策略

作者: 潘岚

作者简介:潘岚(1984~),女,汉族,江苏溧阳人,溧阳市第六中学,研究方向:初中地理教学。

摘 要:地理核心素养是义务教育地理课程培育的课程目标,也是“双减”政策背景下提高课堂教学质量的关键。初中阶段地理核心素养的提高为今后学习高中地理奠定基础,为学生的全面发展提供能力保障。文章以新版义务教育地理课程标准为指导,结合初中学生的认知水平和思维习惯,从六个方面探讨提升地理核心素养的策略:通过主题式教学创设真实情境发展学生的综合思维;巧用地图、图表提升区域认知能力和实践力;设计地理活动教学提升实践操作技能;围绕乡土地理渗透人地协调观;利用范导式教学提升地理核心素养;跨学科主题学习发展地理核心素养。

关键词:地理核心素养;教学策略;主题式教学;范导式教学

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2023)42-0123-04

《义务教育地理课程标准(2022年版)》(以下简称《课标》)在“双减”政策背景下应运而生。新版课程标准第一次在课程目标中明确了初中地理课程要培育的核心素养,即人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力。地理核心素养是学生在初中地理课程学习中逐步形成的正确价值观、必备品格和关键能力,为学生进一步学习高中地理课程奠定坚实的基础,为终身学习保驾护航。

一、初中地理核心素养培育策略的提出

“双减”政策全面落实以来,如何提高学校教育教学质量,在减轻学生课业负担的同时促进学生的全面发展成了新的研究热点。义务教育阶段的地理课堂只有围绕提升学生核心素养为中心的教学才能促进学生的能力发展,才是真正有效落实“双减”政策。

江苏新高考模式为“3+1+2”,地理成为热门学科之一。高中地理更注重对地理原理和方法的学习,对学生的能力要求更高。初中地理教学缺乏体系,往往以一节课为内容进行设计,强调具体知识的记忆缺乏对知识前后联系的深入思考,学生获得的多是碎片化知识,很难获得地理能力的发展。由此导致地理基础知识不扎实,区域认知、综合思维、人地协调和地理实践力等学科的核心素养未能形成,初高中地理衔接出现断层,这些都是部分高中生陷入地理学习困境的症结所在。中学地理虽然分段教学,但是初高中的地理课程标准中对学生的素养要求是一脉相承的,高中教材中有很多知识点和原理是对初中所学内容的进一步拓展和深化。在初中地理教学中让学生的地理核心素养不断提高,形成地理学科的必备品格和关键能力,才能为高中地理学习打下坚实的基础。

二、初中地理核心素养的内涵

《课标》首次提出了义务教育阶段的地理核心素养的内涵。人地协调观是人们对人类活动和地理环境之间的关系秉持正确的价值观,它有助于学生形成尊重、保护自然,树立人地协调的可持续发展观念。综合思维是人们综合地认识地理环境和人地关系的思维方式和能力,有助于学生形成系统、动态、辩证看待问题的思维方式。区域认知是人们从空间——区域的视角认识地理环境和人地关系的思维方式和能力,有助于学生形成地理空间的观念,提升家国情怀和扩大全球视野。地理实践力是指人们在地理实验、社会调查、野外考察等地理实践活动中具备的行动力和意志品质,有助于学生解决实际地理问题,并形成勇于探索、合作探究的意志品质。地理核心素养的四个方面是相互联系的有机统一体。

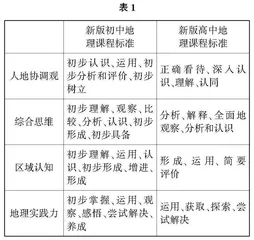

与《普通高中地理课程标准(2017年版)》中地理学科的核心素养相比,结合初中生的认知水平和初中阶段的教学特点,初中地理核心素养内涵更细化,目标要求更具可操作性。表1是对初高中新版地理课程标准中核心素养目标要求的行为动词进行对比。

通过对比我们不难发现,初中地理核心素养的目标要求更基础,更符合初中生的认知方式,是由低阶思维向高阶思维的过渡阶段。初中地理核心素养更注重学生的观念培养,除了人地协调、综合思维的地理观念以外,还强调遵守法律的意识、批判性思维的科学意识、鼓励创新精神和实践能力。

三、初中地理核心素养培育的策略初探

如何提升初中生的地理核心素养?笔者以新版地理课程标准为指导,根据初中生的认知水平和思维习惯提出了以下六个策略:

(一)开展主题式教学提升综合思维能力

新版初中地理课程内容分成四部分:认识全球、认识区域、地理工具和地理实践,区域地理学习占了很大的比重。区域是占有一定空间的地方或景观,是表示地球表层及其事物的一种空间单位。它是多种自然要素和人文要素的综合体现,具有整体性,区域在时空上都是动态的。不同尺度的区域在教学设计时如果能够围绕一个主题,可以把自然要素和人文要素整合在一起,提升学生的综合思维能力。根据皮亚杰的认知发展阶段理论,初中生刚步入形式运算阶段,这是儿童思维发展趋于成熟的阶段,抽象逻辑思维逐渐占主导地位,此外形式逻辑思维和辩证逻辑思维都处于迅速发展的关键期。从初中生的认知水平和思维方式出发,选取他们身边的地理素材创设真实的情境,把真实的问题转化为地理问题,可以激发他们的探究热情。例如,在世界地理认识地区《欧洲西部》的教学中,设计去下届夏季奥运会的举办地巴黎的旅行项目清单为情境开展教学。学生围绕在哪里、怎么去、旅行箱里带什么、当地人吃什么、去哪些景点参观这些问题开展自主学习、合作学习和探究学习。围绕利用旅行这个主题把欧洲西部的位置、自然环境特点和畜牧业巧妙地串联在一起,既激发了学生的学习热情,又提升了他们的综合思维能力和解决真实问题的能力。

(二)巧用地图、图表提升区域认知能力和实践力

地图作为地理学科的第二语言,含有大量的显性和隐性信息,区域地理的学习更是离不开各种专题地图。地理抽象的空间规律通过地图的呈现变得具体形象。在初中地理课堂中要注重引导学生学会读图、查图、析图,培养学生的地图技能,由感性认识上升到理性认识,发展他们的抽象逻辑思维能力。在使用地图时要培养学生良好的读图习惯,学会读图名、看图例,通过地图获取有效信息。在学会读图的基础上,教师还要引导学生自己设计地图和思维导图。例如,初二地理复习时可以利用空白的中国地图让学生自己设计图例,把中国的主要地形区和长江、黄河等重要的河流绘制在地图上,通过自己绘画,学生会关注到更多的细节,比如有的学生会把主要的经纬线标识出来然后找出相对位置来初步定位,有的学生学会了自己设计图例。在初二地理中国地形三级阶梯教学结束后可以提供彩色KT板由学生自主设计中国三级阶梯模型图,学生在设计时除了认识到中国地势西高东低这一特点外,还关注到阶梯交界处的落差:一、二级阶梯交界处的落差要远大于二三级阶梯交界处的落差。通过自己动手制作地图模型既能锻炼学生的动手实践能力,又能让学生在实践中进一步运用所学的知识,做到学以致用。初一世界地理通过分析气温曲线和降水量柱状图总结出气候特征一直是初中地理的教学难点。学生在学完这节课后做题目时往往无从下手,引导学生自主绘制思维导图把分析的步骤展示出来效果更佳。教学中教师引导学生分步骤读出极值点,总结出最高气温出现在7月左右是北半球——“波峰”;最高气温出现在1月左右是南半球——“波谷”;气温最高的那几个月是夏季,反之是冬季;描述气温的词语:高温、温暖、低温、寒冷等。描述降水时观察全年降水是否均匀,若不均匀则看哪个季节多,哪个季节少;描述降水的词语:多雨、湿润、少雨、干燥等。然后把归纳出气温和降水的特点加以概括形成最终的气候特征。这个分步骤分析的过程可以让学生自己设计思维导图,便于他们更深入地理解和掌握。

(三)设计地理活动教学提升实践操作技能

地理实践力是核心素养的重要内容,它通过地理实验、野外考察和社会调查这些方式开展,也是好动好表现的初中生更为喜欢的形式之一。地球和地图这部分知识作为区域学习的基础,很多内容比较抽象,对初一学生的思维和想象能力要求比较高。老师在教学设计时除了要放慢节奏,还要多安排一些活动教学的内容化抽象为直观,学生在实践操作中获得地理技能,同时能理解地理原理,进而提升核心素养。例如,初一地球和地球仪这部分内容中利用月食证明地球是球体对学生来说比较抽象,教学中可以利用教室里的设备和简易教具来模拟月食的过程。首先让学生寻找教室中发光的物体,学生立即确定为投影仪的灯泡,这个可以用来模拟太阳。然后教师在投影上显示月球的照片。最后请一名学生手持地球通过移动地球仪的位置仪模拟月食的全过程。通过简单的小实验学生能直观形象地观察到地球的影子落在月球上边缘呈弧形,从而反推出地球是个球体。在地图的教学中引导学生学会生活中判断方向的方法,如果能带领学生走出教室在校园中观察效果更好。学生会发现许多生活中的地理小知识,例如一棵树朝阳的一侧树叶会比朝阴的一侧更茂密,树干朝阴的一侧往往会找到青苔;晴朗天气的早晨学校操场上旗杆的影子落在西侧,中午落在北侧,晚上则落在东侧。八年级地理介绍湖泊调蓄径流的作用时,教师在课堂上可以准备一大一小的两只碗,让学生先在大碗里面倒满水然后再把大碗中的这些水倒入小碗里,他们发现水会从小碗中溢出来,进而总结出湖泊调蓄径流的作用以及修建水库、退田还湖的措施。

(四)围绕乡土地理渗透人地协调观

地理观念不是“灌输”给学生而是要唤醒的,需要通过教师的循循善诱让学生在深刻理解的基础上感悟。从学生身边的地理现象入手挖掘乡土地理教材有助于他们立足家乡形成正确的人地协调观念。例如,中国地理关于水资源这部分内容的教学,从家乡的河湖入手引导学生说出水资源的作用。学生通过介绍的天目湖、大溪水库、长荡湖、平桥石坝、蓄能电站、丹金溧漕河以及护城河等总结出水资源的城市供水、农业灌溉、养殖、旅游、防洪发电等功能。学生通过思考体会到水资源对城市形成和发展的重要作用,进而提升到保护水资源的意识。保护水资源这部分内容的处理上引导学生观察校园中的水污染和水浪费现象,学生发现学校食堂的污水直接排放到小河中,厕所的水龙头经常会因为拧不紧而白白浪费水,学校的绿化带经常利用水管漫灌而浪费水等。针对以上这些现象,学生以小组为单位提出可行的建议,最后通过自主绘制保护水资源为主题的漫画或者手抄报形成正确的资源观念,并在学校宣传栏和校园网页上进行展示。

(五)利用范导式教学提升地理核心素养

范导式教学强调利用学生已有的知识和经验,通过教师的示范和引导帮助学生自主构建知识,提升地理核心素养。范导式教学的四个要素:创设真实的情境有助于激起学生的探究热情,调动他们已有的知识和经验去解决实际问题。通过发展性任务、多元化意义协商和创造性应用,教师充分预设并灵活运用课堂中生成性资源达成教学目标。例如八年级地理《自然灾害》这节内容介绍自然灾害的概念以及我国常见的自然灾害。通过地图、文字和阅读材料等方式介绍我国自然灾害频发的现状和自然灾害的分布及成因。最后以举例的方式介绍我国在防灾减灾方面取得的成就,以及灾害自救的能力。自然灾害频发是我国的基本国情之一,也是建设美丽中国必须考虑的基本地理条件。这节课利用范导式教学模式从“话”灾害到“识”灾害再到“减”灾害,层层深入。从认识现象到掌握规律进而解决问题,环环相扣,充分体现了范导式教学理念。以课程标准为指导,着眼于培育学生的地理核心素养,引导学生在课堂上主动学习,积极探究,充分挖掘学生的生活体验。创设真实情境明确自然灾害的基本概念,通过课堂活动检测学习效果,对学生在课堂中出现的问题,能转变为生成性资源,进一步引导学生形成正确的认识。在“话”灾害中,学生根据已经掌握的自然灾害的概念说出知道的自然灾害事件,引导学生关注生活中的地理现象和地理问题,学会从地理视角看问题。在“识”灾害中,通过提出发展性的任务引导学生学会从地图中获取有效的地理信息,利用合作探究的方式进行多元化协商,提升地理综合思维能力。在“减”灾害中开展家庭应急包的准备这一活动进一步开展多元化协商,提升学生的动手能力和灾害自救能力,促进地理实践力的发展。设计防灾减灾的漫画和标语有助于提升学生的创造能力。整节课始终以学生为课堂的主体,通过范导式教学的四个要素促进教学目标的有效达成,提升学生的地理核心素养。

(六)跨学科主题学习发展地理核心素养

此次义务教育课程标准的修订过程中着眼于学生的核心素养,着力培养学生成为德智体美劳全面发展的社会主义接班人。强调了跨学科主题的学习活动,注重学科之间的相互联系。地理学科作为兼有人文科学和社会科学性质的学科,在跨学科学习方面有着先天的优势。劳动教育作为教育的重要内容,是培养未来社会主义接班人的重要途径。落实劳动教育是“双减”背景下的又一重大突破,初中地理课程内容注重引导学生在生活中发现地理问题,着眼于学生创新意识和实践能力的培养,增强学生的生存能力。在初中地理课堂中落实劳动教育,学生在学习地理知识和技能的同时增加了劳动技能,感悟到劳动的艰辛,体会到劳动是最光荣的。例如我在初二地理教学中设计了《寻味溧阳,留住家乡味道》这节跨劳动学科的主题学习。本节内容以家乡特色菜为主题,从学生的生活实际出发,通过介绍溧阳菜,引导学生关注生活,了解家乡的特色饮食。利用分组讨论食材的内容,鼓励学生阐明自己的观点,培养学生的团队合作意识。接下来美食小分队在学校的三味实验田中寻找食材——乌饭草、白茶和板栗,鼓励学生走出课堂亲近自然,认识各类植物。学生利用手绘溧阳美食地图查找部分美食在溧阳的具体分布位置,通过对比观察地形图,分析这些食材形成的环境条件,解开美食的密码即溧阳地形多样河湖众多,为因地制宜地发展种植业、林业、渔业和畜牧业提供基础,由此形成众多溧阳的特色美食。在“家乡味道我来守护”这一环节,引导学生利用课余时间对学校的试验田进行日常维护,发挥劳动教育的育人功能。通过小小讲解员介绍溧阳白茶的制作,自己动手学做溧阳菜的环节,引导学生形成传承家乡美食的意识,提高动手操作能力。

地理学科的核心素养不是靠一节课一蹴而就的,它是一个循序渐进的过程,需要我们每个老师灵活运用不同的教学策略,以核心素养的四个方面为落脚点,在每一节地理课的教学中一以贯之。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育地理课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018.

[3]夏候泼.利用现实情境培养初中生综合思维素养[J].地理教学,2021(12):44-47.

[4]朱志平.范导式教学:价值、内涵与实践路径[J].上海教育科研,2019(4):79-80.

[5]郑如意.思维导图在初中地理教学中的应用[J].中学地理教学参考,2020(3):31-33,36.