数学实验视角下“动手做”内容教学设计策略研究

作者: 岑瑜

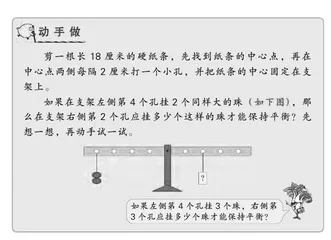

摘 要:近年来,数学实验已成为数学教育研究领域的热点话题。当前数学教学中存在模式单调、重负低效等问题亟待探讨,数学实验也许是解决这个问题的可行途径。“动手做”栏目是苏教版小学数学教材的一大特色,目的是让学生带着自己的数学思考动手操作、自主探究、合作交流,提升科学探究的意识和能力。这一板块内容与数学实验有一定的相似性,可以作为开展小学数学实验教学的依托。文章将以苏教版六年级数学下册“动手做”内容《平衡的奥秘》为例,谈一谈笔者基于“动手做”教学内容设计数学实验,从而实现学科育人的一些思考。

关键词:数学实验;数学思维;平衡的奥秘

中图分类号:G623.5 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2022)06-0054-04

一、 理论背景

(一)数学实验

“实验(experiment)”一词源于拉丁语中的“experimentum”,在《现代汉语用法词典》中的定义为:为了检验某种科学理论或假设而进行某种操作或从事某种活动。参考《马克思主义百科要览》《社会学简明词典》等工具书的解释,我们可以认为“实验”是指从事某个活动或者操作的过程和使用的方法,实验目的是“检验假设或说明某种现象、结果”,实验结果的得出需要加以适当的“观察”和“归纳”等。

“数学实验”的内涵非常丰富,通过对一些学者观点的研究,我们可以认为:小学数学实验指的是在数学教学理论指导下,借助相应的实验工具,经历观察、猜想、推理等数学基本活动,以验证数学知识、理解数学概念、解决数学问题、培养数学思维为主要目的的数学学习活动。

(二)数学实验视角下的“动手做”内容教学

苏教版教材设置了特色栏目“动手做”,旨在让学生带着自己的数学思考“做数学”,在合作、交流、碰撞中,提升学生的科学探究的意识和能力。在教学时,这部分内容侧重于学生的“做”,在“做”的过程中教师因势利导,带领孩子们在活动中思考,体会数学的魅力,感受知识的价值,增强解决问题的意识。而数学实验正是一种在活动中学习的学习方式,与“动手做”板块十分契合。小学生正处在思维方式转变的关键期,其思维的主要形式正在从具体形象思维过渡到抽象逻辑思维。对这些处在思维发展的重要阶段的儿童,许多数学知识和概念是抽象且陌生的,因此,在苏教版教材中“动手做”板块正是为数学学习提供了一个生动有效的突破点,学生在具体形象的“做”的过程中获得初步的感性认识;在此基础上,揭示数学思想方法,发展数学思维。

接下来笔者将结合自己的教学实践,以《平衡的奥秘》一课为例,谈一谈如何依托“动手做”栏目开展数学实验,从而培育学生思维。

二、 学情分析

《平衡的奥秘》是苏教版六年级数学下册第65页上的“动手做”内容,是一项内涵丰富的学习活动,很好地对这一单元的内容进行了补充。

本节课相关的内容见下表:

三、 教学过程

六年级的孩子正处在思维发展的关键时期,如何才能真正从学生的需求出发,激活其已有的知识经验,深入理解概念本质,在数学实验中建构模型?基于以上思考,在教学时我们进行了如下尝试。

(一)激趣导入,引出课题

1. 谈话引入

师:瞧,这是什么?(出示天平)

师:左边放一个苹果,右边放200g的砝码,现在天平怎样?

生:天平平衡了。

师:你还知道了什么?

生:这个苹果重200g。

师:如果把苹果换成比它重的菠萝,天平还会平衡吗?

生:不平衡。

师:让天平两边平衡的条件是什么?

生:天平左右两边一样重。

师:是的,物体的重量就是质量。左右两边质量相等,天平平衡。

2. 观察数字天平

师:今天老师还带了一架数字天平,仔细观察,它与我们刚才的天平有什么不同?

生:数字天平上有数字刻度,刚才的是托盘,这里是挂钩,刚才的天平上有指针,还有一些卡片。

师:这些卡片质量都是相等的,我们叫它质量卡。

【设计意图】数学实验离不开实验工具,学生在之前的学习中对天平这一工具已经有了一定的认识,因此本节课由学生熟悉的天平导入,引出新的实验工具——数字天平,学生在观察比较中对实验工具产生兴趣,调动参与实验的积极性,同时直观地感受到了平衡现象的存在,依托生活经验,为后续研究打下基础。

(二)自主探究,研究问题

实验一:体验平衡的要素

师:在数字天平中,是不是左右两边物体的质量相等天平就一定平衡呢?

生:不一定。

师:看来关于平衡,这里面还有学问,今天我们就来探究平衡的奥秘。

师:只取两块质量卡,它们质量相等,挂在天平的两边,情况会怎样?先试一试,再和同伴说一说。

师:从支点到挂钩位置的这个数,它就代表“距离”。

生1:有平衡的情况,也有不平衡的情况。左右两边距离相等,天平平衡。

生2:左右两边距离不相等,天平就不平衡了。

师:如果左边把3块质量卡看作一个整体,挂在距离4的位置,右边怎样挂天平才能平衡?

生:右边也用3块质量卡挂在距离4的位置。

师:在什么情况下,天平一定是平衡的?

生:左右两边质量相等,距离相等,天平平衡。

师:那这个天平,刚才为什么说只要两边质量相等就平衡了呢?

生:这架天平支点到两边托盘的距离固定不变,就是相等的。

【设计意图】在这一板块中共设计了三个数学实验,引导学生开展对“平衡的奥秘”的实验研究,在实验一中,首先明确了影响平衡的两个要素:距离和质量,再回顾课堂一开始认识的天平,教师提出“这个天平为什么只要两边质量相等就平衡了呢?”,与“左右两边质量相等,距离相等,天平平衡”的结论产生冲突。学生能较快地意识到这个天平的力臂原本就是一样长的,从而解决这一问题。

实验二:探究平衡的秘密

师:所以只要左右两边物体质量相等,距离相等,天平就一定平衡。那反过来想,要使天平平衡,是不是一定要满足两边物体质量相等、距离相等的条件呢?

生:不一定。

实验要求:

(1)在天平左边把3块质量卡看作一个整体,挂在距离4的位置,同桌合作,试一试右边怎样挂才能平衡?

(2)找到平衡的方法后,同桌在表格中及时记录数据。

(3)再观察数据,看看有什么发现,和同伴说一说。

师:注意,左边的质量和距离是规定不变的,3块质量卡挂距离4,右边质量、距离都可以变,但是用到的质量卡也得看作一个整体,挂在一起不要分散。要求明确了吗?开始!

师:右边怎样挂能使天平平衡?谁来给大家介绍一下?

师:观察数据,你有什么发现?

生:当左边质量×距离=右边质量×距离时,天平平衡。

【设计意图】在实验一中“左右两边质量相等,距离相等,天平平衡”的结论,而实验二的一开始,教师就提出了关键问题:要使天平平衡,是不是一定要满足两边物体质量相等、距离相等的条件呢?在这里“两边物体质量相等、距离相等其实是天平平衡的充分条件,而非充要条件,并不能进行反推”,但这一逻辑对小学生而言是有难度的,因此学生第二次发生了认知冲突,部分学生认为要平衡一定要两边物体质量相等、距离相等,部分学生则认为不一定,教师此时并不对学生的猜想进行评价,而是在引发学习需要后,导入实验二,让学生们带着问题开展实验。

实验三:验证平衡的规律

师:现在我们有了一个发现(完整板书:左边质量×距离=右边质量×距离),这只是研究一个例子发现的,所以算是一个猜想,它是否具有普遍性呢?接下来你想怎样做?

生:找更多的例子来验证。

师:是啊!猜想对不对,我们需要找更多的例子去验证。

实验要求:

(1)想想填填:先确定天平一边所挂的质量与距离,再思考另一边该怎么挂才能使天平平衡?先在表格中记录你们的想法。

(2)做做比比:按照想法动手试一试,想得对吗?

(3)写写说说:有没有反例?你们的结论是什么?

师:同学们找到了很多天平平衡的例子,这是两份记录单,我们来轻声读一读这里的数据。左边和右边质量在变,距离也在变,但不变的是什么呢?

生:左边和右边质量和距离的乘积没有变。

师:那你们得出了什么结论呢?

生:左边质量乘距离等于右边质量乘距离,天平平衡。

师:通过举例验证,没有反例,我们的猜想是对的,得出了结论。

【设计意图】在实验二后,学生已经得到了初步的结论,因此在实验三中,教师可以大胆放手,让学生自己设计实验,经历完整的“观察——提出猜想——实验验证——得出结论”的过程,积累数学实验经验,培养动手能力,完善研究思路。

师:回顾我们刚才经历的研究过程,怎样发现平衡奥秘的?

生:我们从一个特殊的例子中有了发现,提出猜想,接着要举更多的例子来验证,要考虑有没有反例,这样,猜想才能变成结论。

师:是啊,提出猜想、实验验证、得出结论,这是数学实验的一般方法。我们发现了平衡的奥秘,现在来试着解决问题,看,左边9块质量卡挂在距离4的位置上,保持不变,右边怎样挂能保持平衡?

生1:36除以距离就是质量。

生2:36是左边质量和距离的乘积,积保持不变,右边的距离和质量成反比例关系。

师:你真善于观察和思考!原来在平衡的奥秘中,我们还发现了反比例关系!

【设计意图】在这一板块中共设计了三个数学实验,教师通过两次关键问题的提出,引发学生认知冲突,产生学习需要,接着引导学生开展对“平衡的奥秘”的实验研究,学生们大胆猜想、小心验证,由特殊例子到一般情况,通过不完全归纳法得出了结论,在过程中锻炼了学生的合作意识、动手能力和逻辑推理能力,积累数学活动经验,促进其思维品质的形成。

(三)应用与拓展

师:左边的质量乘距离等于右边的质量乘距离,其实就是科学上有名的杠杆原理!

观看杠杆原理介绍短片。

师:数学与生活紧密相连,杠杆原理在生活中有很多应用,瞧,这是我们熟悉的跷跷板。观察图中的信息,怎样才能让跷跷板平衡?

生1:小明向前移1米

生2:小军向后移2米(如果跷跷板足够长的话)

生3:右边再增加一个体重20千克的小朋友

师:是啊!只要两边质量与距离的乘积相等,跷跷板就能平衡。

师:杠杆原理是一位古希腊科学家最先提出来的,他就是阿基米德。为了抵制罗马人侵略,他创造了不少武器,其中有一种叫投石器,投石器的设计用到了很多科学原理,其中就包括了杠杆原理。

观看投石器原理介绍短片。

师:电影虽然比现实夸张,但投石器在当时确实发挥了重要的军事作用。阿基米德虽不赞成战争,但国土遭到侵略,危急时刻,护国的责任感促使他奋起抗敌,化知识为力量,保卫国家。阿基米德很了不起吧?

师:正是这位了不起的人,还说了一句让世界为之叹服的话,“给我一个支点,我能撬动整个地球!”

师:通过今天的学习,你怎样理解这句话呢?

【设计意图】在掌握了平衡的奥秘后,适时引导学生利用新知识解决实际问题,将数学知识生活化,可以有效提升学生学习的成就感和积极性,同时将这一知识与物理学科进行融合,为学生后续学习打下基础,最后进行数学史的学习,激发学生的学习兴趣。

参考文献:

[1]Di X Z. Analysis and strategy of mathematical modeling and mathematical experiments courses[J]. Journal of Shenyang Normal University(Natural Science Edition),2011.

[2]Palinussa A L. Students critical mathematical thinking skills and character: experiments for junior high school students through realistic mathematics education culture-based[J]. Journal on Mathematics Education,2013,4(1).

[3]Jiang Q Y. Mathematical Experiments and Mathematical Modeling[J]. Mathematics in Practice and Theory,2001.

[4]曹一鸣.数学实验教学模式探究[J].课程·教材·教法,2003(1):46-48.

[5]陈莉娜.PBL视域下数学的“综合与实践”教学研究:以人教版六(下)“有趣的平衡”为例[J].数学学习与研究(教研版),2020(18):93-95.

[6]刘佳.Hands-on(动手做)在小学数学学习中的运用[D].上海:上海师范大学,2015.

[7]刘丽颖,黄翔.美国数学教材中的“动手做”[J].数学教育学报,2005,14(2):53-55.

[8]王扣兰.孩童的知识源于指尖:浅谈苏教版小学数学中的“动手做”[J].课程教育研究,2016(11):126-127.

[9]杨雪青.苏教版教材“动手做”主题栏目的价值和教学思考[J].数学大世界旬刊,2016(11).

[10]张艳江.高中数学解题教学的数学实验模式研究:以《简单线性规划求最值问题》为例[D].桂林:广西师范大学,2017.

[11]郑毓信.数学思想、数学活动与小学数学教学[J].课程·教材·教法,2008(5):36-40.

[12]中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准:2011年版[S].北京:北京师范大学出版社,2011.