核心素养视阈下的文学类文本教学策略研究

作者: 吕黄平

摘 要:文学类文本是初中阶段语文教学的重要文本类型,主要以诗歌、小说、散文、戏剧等形式呈现,它有着很强的文学性,内涵丰富,能够给予学生更多的自我阐述、自我释放的空间,有利于实现他们高质量的阅读实践。所以教师有必要以文学类文本为基础,达成学生核心素养培育的目的。文章基于此对核心素养视域下的文学类文本教学策略进行了研究。

关键词:核心素养;文学类文本;教学策略

中图分类号:G633.3 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2022)26-0027-05

在新课程的背景下,初中阶段的阅读教学要更加关注学生核心素养的养成。因此,教师要在深层挖掘语文核心素养内涵的基础上,借助文学类文本实施阅读教学,逐渐渗透其内涵和意蕴,丰富学生的阅读思维与理念,让学生有更为深层的探索与实践空间,达成他们素养的养成,建构高质量的阅读课堂。

一、 读写相生,强化学生语用能力

(一)以“读”促理解,以“诵”品韵味

语感是语文学习中最为重要的一环,它指的是学生在日常生活中对语言文字的反复阅读与品味。因此,要想强化学生的语用能力,教师就要着力于各种“读”,以多种形式的读来让学生形成语感。文学类文本有着各种形式,不同的形式可以呈现不同语言的美,不管是韵律还是节奏,都有很强的特色与特征。特别是诗歌类的文本,它更适宜学生朗读,能够凸显学生的语感,精准把握语言的韵味。

以部编版初中语文教材为例,教师在教学《饮酒》时,可以在课堂上全面贯穿“诵读”。首先,教师可以在课堂导入中引入诵读,让学生通过诵读,描述自己的观点与看法,达成他们对诗歌内容初步感知的目的。其次,在教学过程中,教师可以让学生独立朗读,通过反复朗读的方式,引导学生理解字义,并且能够通过对诗词的理解,领悟情感,将其读出来。比如在朗读到“何能尔”和“地自偏”的时候,就需要有一种自豪之感,所以学生在朗读的时候,要有一种欢快的、激昂的情绪。再次,教师可以向学生提问:诗人为什么只说“日夕佳”而不说“晨曦佳”呢?借助这一问题来引发学生的认知冲突,借此了解中国古代诗歌文化的传统,丰富学生的认知。最后,教师可以指导学生通读全文,找准韵脚,读出坚定、欣喜之情。以这样的方式,能够实现学生的多种朗读,让他们在朗读中达成对诗歌的全面理解,串联其诗歌所代表的情感与内涵,促使他们在“读”和“品”当中润泽情感与心灵,使得他们在潜移默化中对语言的感觉逐渐变得敏锐化。

(二)以阅读“输出”强化写作“输入”

在实际的语文阅读教学过程中,教师应该明白,语文课程的根本目的并不是让学生去研究语言,而是要让他们在理解语言的基础上实现语言交际及应用。因此,作为核心素养之一的语用能力,一定要在文学类文本教学中得以强化。对此,教师可以借助阅读的语言输出来强化学生的写作输入,达成读写共生的局面。

首先,教师可以引导学生展开写作,激活他们的兴趣与动机。在指导学生阅读一些情节比较丰富的文学类文本时,教师要精准对焦“矛盾”与“冲突”,根据具体的教学内容来创设相关的情境,引导他们展开写作实践。比如,在教学《皇帝的新装》这一童话故事时,里面戏剧性的内容和语言能够充分引发学生的思考,借助他们的认知冲突,在结尾之处让学生进行想象:假如你也在游行的现场,你会做什么呢?借此引导学生根据文章的背景和环境来进行描写,这样能够让学生的运用思维得以延展,让他们以具体的阅读内容为依托展开写作,不仅可以加深对文本的理解,还能够增强自身的表达能力和想象能力,强化自身的语用效能。

其次,教师应该着力于学生迁移并联系写作知识。根据部编版教材的编排规律,找准突破口,构建起一个较为完整的知识系统。因此,在引导学生展开写作的时候,教师应该有意识地将知识进行串联,实现读写的相互促进。比如,八年级下册五单元中的写作主题是“学写游记”,是要让学生写一段观景类的文章。而学生在此之前恰恰学过相关的文章,所以教师就可以将其串联。引入《壶口瀑布》,这篇课文使用了多种修辞手法,将瀑布壮丽的景观生动形象地描写了出来,在带领学生回忆这篇文章的时候,教师可以让他们重点关注这篇文章的写作技巧、内容表达方式及情感抒发方式,在他们进行总结与归纳的基础上,可以让他们迁移阅读知识,以此来帮助自己完成写作,实现读写的有效迁移。

最后,教师应该采取多种写作形式灵活开展写作训练。文学类文本中有着对各种人物、事物、景物的描写与阐述,且都各具特色。不管是修辞表达还是谋篇布局,都是语用的典范。因此,教师可以根据文本的特点,引导学生去探求文本语言的精妙之处。通过多种写作形式,比如仿写、扩写、缩写、续写等,实现学生对写作活动的多元实践,强化他们的语用体验,让他们的阅读效果更强。比如,在教学文言文的时候,教师可以在学生理解了文本内容的基础上,让他们尝试用文言文进行“微写作”。使用学过的文言字词进行遣词造句,完成文言短篇的创作。以这种语用方式,能够充分激发学生的思维,让他们在写作中串联文言文的语用过程,不仅能够让学生更为清晰地研究文本的特点,储备知识,获得积极的情感体验。还能够让他们将阅读与写作融会贯通,达成“共生”效果,最终强化他们的语用能力,达成核心素养培育的目的。

二、 有效阅读,优化学生思维发展

(一)驱动联想力,发展形象思维

形象思维在一定程度上能够诠释并阐述作者个人的言语表达,而这也恰恰意味着作者在文学类作品中所表达的语言不再是单纯地对某个事物的阐述与描述,更多的是表达自身的情感,所以文本蕴藏着他们丰富的精神与理念。因此,在文学类文本阅读教学过程中,如果教师只是让学生进行抽象地理性分析和概括的话,只会让学生对文章进行冰冷地解读,让整个文学类文本的教学价值遭到压缩甚至是分解,不利于学生核心素养的形成。教师在教学文学艺术类文本的时候,应该在学生充分感知文本的基础上,引导学生针对文章中的形象进行充分的联想,联合文本信息,实现对形象意义的多元认知,达成他们对文本形象的高度感悟和深度理解,在情感体验中实现对语言形象的深层建构,最终迸发他们的形象思维,指向核心素养的形成。

例如,教师在教学《海燕》这一篇课文时,这是一篇十分经典的抒情性散文。而学生对“海燕”象征意义的理解则成为整个教学的重难点。因此,在实际的教学过程中,教师很容易将重点聚焦于学生对历史背景的挖掘上,这样便会让学生陷入一种对历史的考察中,然而这并不是阅读的重点,所以整个教学就很可能本末倒置。那么如何让学生在获得积极体验的基础上根据历史背景去深度解析“海燕”这一经典的形象呢?对此,教师可以采取“多重联想”的方式,来引导学生去体会到“海燕”的象征意义。第一重联想:教师可以让学生进行一次角色体验,尝试让他们将自己置身于暴风雨即将来临的恐怖环境中,思考如果自己是海燕,在这时候想的是什么?会做什么?让他们根据这种联想产生移情体验,借此感受海燕勇敢无畏与自信乐观的特征;第二重联想:教师可以让学生联系生活实际进行思考:在暴风雨中飞舞的海燕会让你想起哪些人的故事呢?让学生将阅读经历和生活经历相融,能够将海燕身上的品质与现实生活中的人相对应,领悟“坚贞不屈”“自信乐观”的情感与情绪。而在这一过程中,学生便实现了对海燕这一形象的逐渐深层剖析;第三重联想:教师可以让学生展开小组合作,让他们结合相关的资料进行讨论。在第二重联想的铺垫之下,将其与特定的历史背景相融合,实现精神的过渡。如上,教师通过三重联想,让学生实现了从“物”到“人”最后再到“精神”的认知过渡,层层递进,能够让学生领悟“海燕”这一形象的过程逐层深入,更加丰富和完整,而学生的形象思维也获得了发展。

(二)寻找争论点,发展批判思维

文学类文本的阅读更多的是要关注学生自身的体会,是要让学生在阅读中实现对知识和信息的重新建构,达成他们批判性解读知识内容的目的。因此,教师应该在教学过程中引导学生深入了解文本的原始观点,在此基础上寻找争论点,让学生去展开逻辑性地阐述和质疑,实现他们对知识和信息的深度理解。而通过这样的方式,学生的思维活动便不再是以平面化的方式呈现,而是通过自身独立的思考深层参与之后,增强思维的深刻性,最终指向核心素养的形成。

例如,教师在教学《鱼我所欲也》时,里面所涵盖的“舍生取义”有着十分深远的影响,也正是因为这一原因,使得很多教师都将教学的重点放在了“舍生取义”崇高精神价值的取向上。但是这种含有哲学意味的观点输出很可能会让学生处于被动接受知识的状态。因此,为了达成学生批判性思维的延展,教师可以以“呼尔之食,蹴尔之食”为主题来激发学生的思维矛盾。让学生给出自己选择其中一种观点的理由,串联生活实际,进而阐述自身对“生”与“义”的看法。这样一来,他们便能实现对“舍生取义”的理性辩知和有效建构。如上,教师基于特定的主题引导学生质疑,激活他们的思维,让他们结合现实来建构有理有据的逻辑性认知,这样其实便能深化学生的思维,能够凸显他们的主体地位,达成他们在阅读过程中的质疑反思与辩证思考,让逻辑表达能力也能得到深度滋养,最终指向核心素养的养成。

三、 多向交互,创建学生审美视角

文学类的文本蕴藏着十分丰富的美学资源,学生只有通过深层的阅读,才能够得到独特的美的发现,发展欣赏和表达能力。因此,在实际的教学过程中,教师就应该多元切入,引导学生去品味语言之美,获得积极的审美体验,达成他们对文本的深度感悟。

一方面,教师要让学生进行替换对比,去感悟语言的精准美。部编版的教材中,有着十分精美的字词或者精妙的段落,这些内容往往都是文章的点睛之笔,有着十分深层的内涵和意蕴,有着不可替代性。所以教师可以将其作为切入点,引导学生去进行品鉴与分析。比如,教师在教学《天净沙·秋思》时,里面有一个十分精妙的字——瘦。这一字可以说是整首词的核心与关键,它的存在,为整首词增添了无限的悲凉与凄清之感。所以教师可以采用词语替换的方式,让学生将替换的词与原文对比,反复朗读,体会到“瘦”字所诠释和表达的情感,这样学生便能够领悟到字词使用的精妙之处,获得独特的审美享受。

另一方面,教师应该引导学生生发想象,去体会语言的意蕴美。文学类的文本有着形境、意境及理境等三重境界,而这三重境界也恰恰诠释了学生的审美是需要经历由外到内这样一个层层递进的过程的,这样才能够实现他们输出性审美的创造。例如,教师在教学《紫藤萝瀑布》时,这篇文章十分优美,意蕴深刻,字里行间除了给人一种审美上的愉悦享受之外,还蕴藏了作者对生命的思考。所以教师可以引导学生去经历这三重境界的想象,由表及里,由浅入深,让学生能够逐层感知并感悟到文本的内涵和意蕴。第一重想象是以花的姿态进行想象。以“多年之后,作者再次见到紫藤萝,你仿佛听到什么?看到什么?”这一个问题的提出就是让学生对“花”进行想象,能够在具体的想象中去感悟到生命的美好,然后体会作者的愉悦之情。第二重想象是作者内心世界的想象,以“如今又见紫藤萝,回忆往昔感悟颇深,他又会有什么话想要对紫藤萝花倾诉呢?”引导学生将作者三次见到紫藤萝的时空相串联,通过想象感悟作者内心的情感世界。第三重想象是花的意蕴联想,以“看大雨飘零,紫藤萝会怎样?”来引导学生想象暴风雨中的紫藤萝是什么样子,以此来对情感进行内化反应,进而感受作者对生命态度的表达。以这样的方式,其实能够让学生深度理解并掌握文章的内涵和意蕴,能够让他们从语言感知渗透到对审美的输出与创造,最后再实现对文本语言的审美感悟化为对情感态度的美化体验,创造审美视角。

四、 立足传统,提升学生文化涵养

(一)专题探讨,加深文化理解

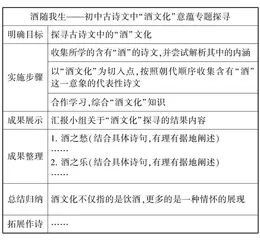

专题探讨指的是在明确的主题导向下,引导学生展开研究性的阅读学习活动,实现他们对文本内涵的深层解读。在实施专题探讨的时候,教师应该明确具体的学习目标,要能够让专题探讨实现学生由表及里的纵深式学习,达成他们对相应文化主题的深层理解。此外,教师还应该始终以学生为主体,要基于学生的积极思维和体验来建立问题和任务,让学生亲历专题探究的过程,实现他们对文化的深度理解。例如,在初中的古诗词当中,“酒”是经常出现的,对此,教师可以将其作为一个专题,让学生去探寻“酒”文化,具体教学设计如下: