乡村小学生心理健康状况的调查及存在的问题与对策分析

作者: 虎婧

科研课题:甘肃省定西市教育科学“十四五”规划课题“家校协同视域下青少年心理健康问题的预防及干预机制研究”(课题编号:DX[2021]GHB0376)。

作者简介:虎婧(1989~),女,汉族,甘肃定西人,甘肃省渭源县清源镇第二小学,研究方向:中小学心理健康教育。

摘 要:小学心理健康教育是提升小学生心理素质的主要途径。小学生心理健康状况因地制宜,因城乡之间、富裕与贫困地区之间、个体之间的差别存在着差异,对此,在开展学生心理健康教育之前对小学生的心理健康状况进行测试显得非常重要。运用心理健康诊断测验(Mental Health Test)量表对甘肃省渭源县10所乡村小学三至六年级的1000名学生进行调查。结果显示,乡村小学生均存在考试焦虑、亲子沟通困难、自责倾向、自我形象焦虑等心理问题。地方学校和教育部门在心理学专业教师的培养与引进、教学设备的增设与升级等教育资源方面向乡村小学倾斜,以促进乡村小学生心理健康良性发展。

关键词:心理健康教育;状况调查;问题分析;对策措施;乡村小学

中图分类号:G627.9 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2022)38-0001-06

儿童心理学指出,小学生正处于身心的早期发育阶段,出现心理健康问题将会影响个体一生的发展。小学阶段的儿童大多数时间在学校度过,学校及教师对其心理健康培养担负着重要的职责。Kieling等学者研究表明,全球10%~20%的儿童由于各种原因存在着心理健康问题,有50%的成年心理问题是在儿童期形成的,并在16岁左右就已经显现出来。可见,小学生心理健康好坏对个人将来的发展有着重要的影响。政府和社会各界非常关注小学生的心理健康问题,教育部修订的《中小学心理健康指导纲要(2012年)》中明确指出,根据学生的生理、心理发展状况和规律,通过各种方式及时发现他们隐性、显性的心理健康问题,运用心理学的相关知识解决学生的心理疾病问题。儿童心理学家周步成认为,小学生的心理问题主要表现为学习焦虑、孤独倾向、冲动倾向、自责倾向、对人焦虑、过敏倾向、恐怖倾向和身体症状8个方面,反映出他们的行为和情绪问题。因此,有意识地开展调查,组织学生参与心理健康测试对掌握和纠正他们的心理问题显得尤为重要。

文章调查分析的10所乡村小学从甘肃省渭源县学生规模在200人以上的54所小学中通过随机抽样获取。渭源县位于甘肃省中部,定西市西南部,下辖16个乡镇,经济发展相对比较落后,截至2020年年末,全县独立小学151所,专任教师1425人,学生18069人(因无法统计,不包括8所九年制学校的小学生人数)。近年来,渭源县以脱贫攻坚和乡村振兴为契机,实现了经济社会的快速发展,但在人们收入水平提高的同时,留守儿童急剧增加,在小学生人数中的占比逐年提高,留守儿童缺少来自家庭父母的关爱,导致他们的心理健康出现了问题,这需要引起学校、社会和家庭的高度重视。

一、小学生开展心理健康教育的意义

儿童心理学家让·皮亚杰(Jean Piaget,1896~1980)认为小学阶段的儿童处在认知发展阶段的具体运算阶段,具有一定的认知操作能力,在心理方面表现出独特的处置能力。在小学儿童心理发展过程中表现出孤独、厌学、恐惧、焦虑和冲动等一些心理问题,具体表现为遇到问题以自我为中心,还可能出现孤立、退缩等问题,体验到羞涩、惭愧、恐惧等消极情绪,对儿童的健康成长和学习造成严重的影响。小学生的心理发展为个体在青少年时期和成年时期的心理发展奠定了基础,因此,小学儿童心理的健康培养对个体的身心健康成长显得至关重要。小学儿童良好的心理健康素养的形成主要体现在小学儿童心理理论与实践的有机结合过程中,用理论指导实践,减少心理健康教育中的错误方式,提高心理健康教育的效率。心理学理论要求个体对自己和他人的心理状况形成正确的认知,如需求、愿望、意图、信念和情绪等,并通过对自己和他人心理状况的认知做出原因分析和预测。根据心理学相关理论分析,儿童心理学能够对儿童的友谊、亲情和感情等心理行为进行精准的分析,并提出解决措施。

心理健康素养和心理学理论的知识具有一致性,都强调对自身和他人心理状况的感知和了解,并能找出问题的原因和发展趋势,以保持自身和他人的身心健康。小学儿童形成良好的心理健康素养有助于儿童形成正确的价值观,心理健康知识的形成有助于促进儿童对自己和他人心理外在表现的理解,能够全面考虑他人的信念和愿望,进而能够更好地认识自己和他人产生某种情绪状态的原因。儿童形成良好的维护自己和他人的心理健康方式以及习惯之后,能够更好地控制自己的情绪和信念,能够接受他人在心理上产生的不同信念,对他人更多地表现出尊重、关爱和理解等行为。同样,对儿童心理理论形成正确的认知有利于儿童心理健康素养的提升,心理学理论中的社会知觉和社会认知能力的提升有助于实现自我调节,客观看待他人出现的异常心理,能够实现自我帮助或者帮助他人解决心理存在的问题,有助于自我和他人的心理健康。心理学家皮亚杰对儿童心理学理论形成做出了重要的贡献,他对儿童心理的四个认知一直被儿童心理学研究者们沿用,并以此作为理论创新和实践创新的基础。皮亚杰的儿童心理学理论得到了广泛的运用,并以此研究出了心理学测试的量表数学建模,使儿童心理的研究更具针对性和精确性。总之,心理健康教育对小学儿童的心理健康发展具有重要的意义,而小学是儿童离开家庭进入学校接受教育的第一个阶段,学校为儿童提供心理健康知识,培养儿童形成积极向上的人格心理,其为处理心理健康问题具有重要的意义。

二、问卷调查的实施及结果

(一)调查对象

随机抽样选取了渭源县锹峪镇、会川镇、祁家庙镇、路园镇、北寨镇、庆坪镇和清源镇10所学生人数在200人以上的乡村小学作为对象进行调查,以了解小学生的心理健康状况。被调查的对象为各学校的三至六年级的学生,被调查的学生为980人,学生的男女比例为1∶1。涉及的被调查的学生由班主任或者辅导员组织发放问卷并指导填写,事前由课题组的教师按照测试量表的填写规则对班主任和辅导员进行培训指导。本次调查共发放问卷980份,女生和男生各490份。同时对10所学校的20名校领导和班主任就心理健康教育活动开展情况进行访谈。

(二)调查方法

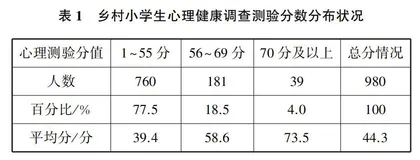

心理学家周步成主持修订的《心理健康诊断测验(Mental Health Test)》(英文缩写《MHT》)量表已经成为全国中小学生心理健康标准化测验的提纲。本次调查活动完全按照《MHT》量表来设计调查问卷的主要内容,并参考向章宇、肖晓凌学者(2021)在乡村小学心理健康调查中对8个相关心理问题因子的处理方法,为调查活动的理论与实践提供参考依据。本次测验中设计100道题,须在45分钟内答完。测验量表的问题分类按照《MHT》量表的问题分类,分为学习焦虑、孤独倾向、冲动倾向、自责倾向、对人焦虑、过敏倾向、恐怖倾向和身体症状8个主要方面,每个主要问题的得分以8分为临界点。通过分数反映小学生的心理健康状况,分数低于8分,则说明学生不存在心理问题或者心理问题较轻,分数等于或高于8分,则说明学生存在心理问题,需要引起注意。问卷设计100道题,每道题1分,共计100分,也可根据这个分数值确定学生心理健康状况,分数在1~55分为正常心理,分数在56~69分说明有轻微心理问题,分数在70分及以上说明有严重的心理问题。从量表的8个大单项数据分析,如果某大项的分数在8分以上,也可以认定学生在某个方面存在着严重的心理问题,需要辅导员或者心理教师给予这方面的心理治疗。

(三)调查统计

1. 乡村小学生心理健康状况

从表1得知,被调查的乡村小学生心理健康调查测验的分数总平均值为44.3分,该分数在1~55分之间,属于正常的心理健康分值范围,而且在正常心理健康分值范围内的学生有760人,占比 77.5%;56~69分之间属于轻度心理问题,这个分值范围的学生有181人,占比18.5%;70分及以上属于严重心理问题,这个分值范围的学生有39人,占比4.0%。因此,乡村小学生心理健康问题的存在率为4.0%。

根据被调查的乡村小学生心理健康测验所得出的结果分析,39名学生不同程度地存在8项心理不健康因素,如表2所示,存在单项心理健康问题的人数按照从多到少顺序排列为:学习焦虑、孤独倾向、对人焦虑、自责倾向、身体症状、过敏倾向、冲动倾向和恐怖倾向。在39名有心理问题的学生中,基本上都存在学习焦虑、孤独倾向和对人焦虑症状,分别占心理问题学生总数的 92.3%、84.6%和71.8%,这对学生来说心理问题比较严重,而过敏倾向、冲动倾向和恐怖倾向这3个心理因素项低于8分,表明这3个单项的问题不会对学生的心理健康造成影响,但作为测验出的单项心理问题,或多或少对学生整体的心理健康状况产生影响,需要心理健康教育教师进行辅导。

接受心理健康测验的乡村小学生中有760人的平均分低于55分,他们虽然在量表中反映出心理健康,但是在测试的各单项分数中显示,小学生中容易出现的单项心理问题次数的顺序依次为:学习焦虑、孤独倾向、对人焦虑、自责倾向、身体症状、过敏倾向、冲动倾向和恐怖倾向。对表2和表3的数据分析形成了一个共同的信息,学习焦虑和孤独倾向是乡村小学生产生的最为常见的心理问题。

2. 乡村小学生心理健康教育状况

调查得知,乡村小学一般每学期开展1~2次心理健康教育活动,如表4所示,有的学校两学期开展1次心理健康教育活动,靠近郊区的两所学校开展心理健康教育的次数较多,存在以上现象的主要原因:一是学校不够重视,缺乏对小学生心理健康教育的认识;二是缺乏从事心理健康教育的教师,且教师的专业素养较低;三是缺少专业的心理健康教育设备、教材和场地。在调查中发现,有6所小学的心理健康教育辅导教师只有1名,占被调查学校的60%,只有1~2所学校的心理健康教育辅导教师为3~4名,从中反映出乡村小学心理健康教育辅导教师的数量严重不足。如表5、6所示,虽然所有的心理健康教育辅导教师都是大学毕业,但是都不是心理学专业出身,且都是班主任、语文老师兼职,专职辅导员兼职的也不少,这说明乡村小学严重缺乏心理健康辅导与咨询的专业教师,需要专业教师或专业系统培训过的教师才能满足实际工作的要求。

三、乡村小学生心理问题存在的主要表现

(一)学习焦虑

虽然小学实施素质教育已经多年,但是学校依然通过学生的考试成绩来评定学校教学质量的优劣、教师的职称等级以及学生学习的好坏,所以应试还是教育的主体。因此,乡村小学生承受重大的学习压力和考试压力,特别是留守儿童和单亲儿童,他们遇到压力后得不到家长的帮助,长此以往,造成学生身心疲惫,最主要的表现是厌烦学习和考试。厌烦学习的表现为逃课、上课睡觉、害怕老师、不写作业、害怕老师提问、上课头疼等;考试焦虑的表现是在考试中出现紧张、急躁、头晕、眼花、坐立不安、大脑空白、胡乱答题、提前交卷等。在访谈中得知,睡眠不足、记忆力减退、头晕、坐立不安、过度紧张等是小学生在学习中最突出的表现。

(二)孤独倾向

在调查中发现,乡村小学生的父母大都外出务工,都是爷爷、奶奶或者外公、外婆照顾孩子的衣食起居,父母只有早晚通过电话或微信与孩子进行简单的交流,并不能对孩子的学习、生活情况做到详细的了解。在调查中发现,有46%的学生因缺乏亲子沟通而产生各种心理问题,祖辈对孩子的照顾只能停留在吃饱穿暖等物质生活方面,由于存在代际关系,在亲子互动和情感交流方面无法做到。对情感脆弱、无独立性的小学生来说,父母是他们成长的呵护者,家庭是他们安全的避风港,祖辈无法代替他们的父母。当学生遇到烦恼之事时找不到人倾诉自己的感受,使他们遇到困难和委屈时感到无助和孤独,甚至由于压力过大选择离家出走的方式回避现实。

(二)自责倾向

自责是指小学生在学习和生活中遇到心烦、挫折的事情时,时常责怪自己不如别人、没有能力、不会表达情感、不会处理人际关系、对自己行为不满意而产生懊恼、恐惧的心理。在调查中发现,留守儿童缺少父母的关怀和指导,孤独一人,长期与电视、手机相伴,出现不合群和不会处理各类事情的现象,再加上被同伴抛弃,自责心理油然而生。乡村小学生之间的攀比成风使得家庭经济条件比较差的学生感觉自己吃穿不如别人,他们除了和几个条件相当的学生相处之外,就是独自一人坐在教室看书或者待在操场的一角看别人玩,长此以往,不会与人交流、相处,导致学生之间开展合作活动时不会处理人际关系和表达感情,觉得自己无能,自责不如别人。