基于SOLO分类理论的小学古诗教学研究

作者: 闵鹏飞

【摘 要】基于SOLO分类理论,教师可以针对学生不同的认知层次来设计教学目标,调整教学进度,选择教学方法,完善考查机制,从而促使文言文教学质量进一步提高,促进学生核心素养的进一步发展。

【关键词】SOLO分类理论 小学语文 古诗教学 语文核心素养

一、教学目标分层设置

SOLO分类理论作为一种较为完善的评价模式,可以根据学生的具体行为表现来判断学生的思维水平所处阶段,有利于教师直观地看出学生的不足,从而进行有针对性的教学。基于SOLO分类理论,教师在进行《登鹳雀楼》的教学时,可以将教学目标由低至高进行分层设置,在保证学生完成基本学习目标的基础上,促进学生思维水平的进一步提高。具体的教学目标设置可以分为以下几个层面。

目标一:掌握生字的读音,能够准确、响亮地读出生字;掌握生字的书写要点,可以美观地写在田字格中。此目标对标SOLO分类理论中的单一结构水平,需要运用一年级所学的拼音知识来解决生字的读音问题,并且通过自己的观察和教师的讲解,了解生字书写的要点。生字的认读和书写始终是小学低年级教学重点,所以作为本篇课文最基本的目标之一。

目标二:准确、流利、有节奏地朗读课文,读出课文的韵律。此目标对标SOLO分类理论中的多元结构水平。学生在掌握每一个生字读音的基础上,可以进行课文朗读,并逐渐从生疏到熟练,借助拼音和停顿技巧,读出古诗的节奏。值得注意的是,此时学生只是将古诗进行单纯的朗读,并未理解古诗的内涵,所以不能将内心的情感融入朗读之中,此阶段切不可将声音洪亮和富有感情直接画上等号。

目标三:可以借助教师的提示和引导,简单地将课文翻译成白话文。此目标对标SOLO分类理论中的关联结构水平。在这项教学目标的完成过程中,需要学生基于教师引导,对生字的释意进行重组和完善,并且调动自己的生活经验,统整句子语言,将诗句的具体含义翻译出来。值得注意的是,此时学生虽然已经可以借助外界帮助来翻译诗句,但是学生的思维还局限于本首诗内,无法进行有效的迁移。

目标四:学生对于古诗有着充分的了解,可以用自己的话来描述诗中的景物,将各种知识整合为一个严密的体系,此目标对标SOLO分类理论中的拓展抽象结构水平。学生能够充分讲解古诗的景象,理解其中蕴藏的动态美,并且对于字的掌握有了进一步的完善和提高。

二、梯度推进教学内容

《登鹳雀楼》短小精悍、描写传神、寓意丰富,可以进行梯度性的教学内容推进。

首先,对于课文中生字的掌握,一方面,需要学生在家里预习,以便提前打下基础;另一方面,需要教师在课堂上进一步强调,重点强调书写时需要注意的要点。

其次,让学生在朗读课文的过程中,找一找课文描写了哪些景物,这样既培养了学生的朗读能力,又激发了学生的探究热情和信息提取的能力。这项目标只对标多元结构水平,学生只会通过文字找到具体的景物描写对象,但是对于为何描写这些景物、这些景物有怎样的特征等问题,学生还无法有效地解决。

再次,教师可以继续提问:“到底是怎样的景物把我们的诗人紧紧地吸引住了?它们有什么吸引人的地方?”学生将基于问题做进一步的探究。可以引导学生观看课文插图,或者结合自身生活经历,来描述一下是怎样的太阳、怎样的山、怎样的黄河。基于这个任务目标,学生可以进一步感受古诗中所描绘的景象,同时用自己的话表述出来,以达成翻译句子、理解内容的目标。在学生初步理解句子的基础上,教师可以进一步提问:“为什么开头写‘白日’,后面又写‘尽’呢?”通过这一问题,可以引导学生理解诗人观看的时间长。美丽的风景,让诗人流连忘返,一直观赏到太阳落下。

最后,教师可以通过赏析第二句古诗,以此来进入最后两句诗的学习。在学习第二句时,教师在学生赏析完句意之后,可以进一步提问:“鹳雀楼的位置在黄河边,为什么诗人却说‘入海流’?黄河流入海水的景象是诗人看到的吗?”基于学生的回答,教师可以进一步引导:“如何才能看到黄河入海的美景呢?答案就在古诗后面两句里。请同学们读一读,说一说对于最后两句的理解。”值得注意的是,对诗人在最后一句所表达的乐观向上的积极情绪和丰富的人生哲理的理解,教师对学生不可以有过多的要求。教师可以将人的成长比作是一个“爬楼”的过程,将取得的成功比作为“更好看的景色”,以此来帮助学生进一步理解和感悟。

三、合理选择教学方式

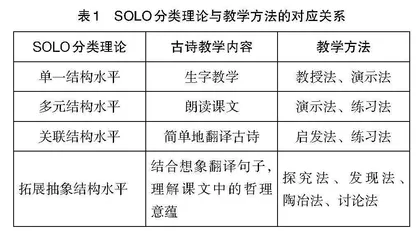

SOLO分类理论作为一个较为完善的评价体系,一方面可以通过外显化的途径,将学生的能力发展进行较为科学的分类;另一方面也可以帮助教师基于不同教学目标的定位,较为清晰地选择合适的教学方法和途径。聚焦到《登鹳雀楼》的教学中,其教学方法的选择和对应关系详见表1。

由表1可知,针对不同的学情和教学目的,教师需要综合选择各种教学方法。由于单一结构水平的思维仍处于较为低级的阶段,所以教师在选择教法的时候,多以讲授和演示为主。而对于较为高级思维的拓展抽象结构水平,教学方法多以探究、讨论为主。教师以具体问题作为课堂的推进动力,以一层层不断深入的问题,一步步引导学生深入古诗内部,来解析古诗,在解决具体问题、达成学习目标的同时,也培养了学生自主探究能力和自主学习能力。

四、丰富教学评价机制

随着课程改革的不断深入,“以评价促发展”的呼声愈来愈高。SOLO分类理论本身就是一个较为完善的评价体系。一方面,SOLO分类理论将一些较为抽象的思维、能力发展,以精准的表述完全外显出来,给教师提供了一个较为直观的参考标准;另一方面,SOLO分类理论将不同的思维发展能力做了较为科学的划分,可以为教师提供一个有效的梯度划分标准,来对学生的能力进行甄别和评价。但SOLO分类理论作为一个笼统的理论,若是想应用于具体的古诗教学中,还需要进一步考量和分析。

首先,对不同题材的古诗的应用研究,教师需要改变评价的理念。对于学生的评价,既要有结果性的评价,又要有过程性的评价。在对《登鹳雀楼》进行教学时,即便学生很难用较为优美、完善的语言来翻译整篇课文,但只要学生能够翻译出来,也应给予充分的肯定。

其次,对学生要有针对性地评价。SOLO分类理论不仅在宏观上划分了不同的认知标准,同时也划分了一个学生发展的规律模式。所以对于不同的学生,需要基于其具体的情况,有针对性地进行评价。例如,若是一个学生的学习基础较差,在开始学习《登鹳雀楼》这篇课文时,很难连贯地将课文朗读清楚,但是经过教师的引导和教学的不断深入,该学生不仅能够流畅地朗读课文,而且还可以用自己的话尝试着翻译全文。这时候,教师就应该敏锐地发现,该学生已经从单一结构水平提升到了关联结构水平。

(作者单位:江苏师范大学附属学校 本专辑责任编辑:庄严)

参考文献

[1]高凌飚,吴维宁.开放性试题如何评分?——介绍两种质性评分方法[J].学科教育,2004(08):1-6.

[2]何更生,吴红耘,等.语文学习与教学设计:中学卷[M].上海:上海教育出版社,2004:7.