小学数学单元练习课的设计与实施

作者: 沈强 吴均意

【编者按】练习课是小学数学教学中重要的组成部分,是新授课的延续与补充。随着课程改革的逐步推进,传统的练习课模式已经不能适应学生高质量发展的实际需求。在教学实践中,一线数学教师面临着诸多与练习课有关的问题,就如核心素养的导向作用如何体现,单元整体视角下的练习课如何设计实施,练习资源如何开发,练习评价如何有效执行,等等。本期话题就小学数学练习课的深入研究展开。

【摘 要】单元练习课是学生学习完某一单元内容后,教师需精心设计一系列具有针对性的教学及练习活动的一种课型。以“倍数与因数”这一单元为例,本文从构建单元练习框架和明确学习目标开始,科学地设计与实施单元练习课。其目的在于引导学生对所学单元的知识进行全面梳理和深入理解,让学生的学习突破知识表层,探索数学知识的内在原理与逻辑结构,进而有效提升学生的数学思维能力。

【关键词】单元练习课 设计与实施 倍数与因数

在多数数学教师的理解中,单元练习课就是让学生完成该单元的配套习题,并通过教师的批改与反馈,对错误率较高的题目进行讲解,然后由学生进行订正,再由教师复批。这一流程常被概括为练习、讲评与订正三个环节。然而,随着近年来教育改革的逐步推进与深化,越来越多的教育工作者开始关注单元练习课的整体设计与实施,他们的目标在于更有效地帮助学生巩固所学知识,提升解题能力,以及培养更加严谨、理性的数学思维方式。

本文以北师大版五年级上册“倍数与因数”单元为例,将探讨如何科学地设计和实施单元练习课,在此过程中注重培养学生的数学思维和解题能力,以达到提高教学效果的目的。

一、梳理单元练习框架

首先,我们要对单元练习、单元练习课和单元作业课的概念进行界定,并探究它们之间的内在关联与差异。单元练习,指的是围绕某一特定单元的知识点或技能点所设计的一系列习题,目的在于帮助学生巩固所学,提升理解和应用能力。这些练习题既可在课堂上进行实时练习,也可作为学生课后的作业任务。单元练习课是指在课堂上进行的,以完成单元练习为主要任务的教学活动。在单元练习课中,教师通常会先对单元知识点进行简要回顾,然后设计相应的习题,让学生在课堂上完成。单元作业课则是指教师布置给学生某一教学单元或与知识主题相关的作业任务,内容主要来自教材和作业本上配套的习题,由学生在课堂上独立完成。单元作业课可以帮助学生巩固单元所学知识,培养独立思考和解决问题的能力。同时,通过批改和分析学生的作业,教师可以了解学生的学习状况,为后续教学提供有针对性的指导。单元练习、单元练习课和单元作业课在教学目的、形式和内容上各有侧重,在教学活动中各自扮演着重要的角色。

再依据“倍数与因数”单元的教学内容及学习目标,我们设计了两节单元练习课,包括单元知识点整理课与单元知识点拓展课。同时,辅以两节单元作业课,共同形成一套完整的单元练习体系,全面提升学生的学习效果,确保学生真正掌握并熟练运用所学知识。

二、明确单元学习目标

在设计单元练习课前,教师的首要任务是明确本单元的学习目标。通过分析参考资料,得出本单元的学习目标主要涵盖三个方面:(1)经历倍数与因数、质数和合数的认识过程,以及2、5、3的倍数特征的探索过程,学会归纳、类比与猜测,发展初步的合情推理能力。(2)能找出10以内某数在百以内的全部倍数,以及百以内某数的所有因数;知道2、5、3的倍数的特征、奇数和偶数、质数和合数,并能做出相应判断。(3)在认识倍数与因数、探索非零自然数特征的过程中,体会观察、分析、归纳、猜想验证等探索方法,体验数学问题的探索性和挑战性。

尽管许多学习目标在新授环节已经实现,但仍需在单元练习课中进一步深化。例如,对于“学会归纳、类比与猜测,发展初步的合情推理能力”以及“体会观察、分析、归纳、猜想验证等探索方法,体验数学问题的探索性和挑战性”等目标,单元练习课将起到至关重要的作用,有助于巩固与提升学生的相关能力。

三、单元练习课的设计与实施

在设计单元练习课时,我们注重整体性、综合性、趣味性和挑战性,再通过多样化的练习形式,帮助学生巩固所学知识,提高综合运用能力。整体性要求我们在设计单元练习课时,要根据学习目标确定一条清晰的主线。所有的练习都应该围绕着这条主线来展开,使得学生在完成每一个练习后都能感受到它们之间的联系,从而在脑海中形成一个完整的知识体系。数学是一门综合性很强的学科,各个知识点之间往往有着千丝万缕的联系。因此,在设计练习课时,我们应该尽可能地涵盖多个知识点,让学生在解决问题的过程中能够综合运用所学知识。趣味性是吸引学生参与练习的关键因素之一。小学生的好奇心和求知欲非常强烈,我们应该充分利用这一点,设计出有趣的练习。挑战性也是设计单元练习课时需要考虑的一个重要因素,教师可以根据学生的实际情况和学习目标,设计出具有一定难度的练习,让学生在挑战中成长。只有在这些要素的共同作用下,我们才能设计出既有趣又有深度的单元练习课,让学生在轻松愉快的氛围中巩固所学,提升思维能力和数学素养。

以下是两节单元练习课的具体设计与实施过程。

(一)单元知识点整理课

本节课将设计富有趣味性的学习活动,点燃学生的学习热情。同时,将注重练习的整体性,明确学习目标并突出教学重点,以进一步增强学生的学习动力与效果。

环节一:借助游戏,复习质数与合数的概念。

1.呈现游戏规则:同桌两人准备8张数字卡片,数字范围从2至9,卡片背面朝上。同桌两人轮流随机抽取一张卡片,然后比较各自卡片上数的因数个数。因数个数多的同学将获得该轮胜利,游戏采用五局三胜制。

设计意图:此游戏旨在通过富有趣味性的方式,帮助学生复习并巩固寻找一个数因数的相关知识和技能,提高学生对这一知识点的掌握程度,同时增强学习兴趣,有利于开展后续教学环节。

2.每位同学有8张数字卡片(2~9),并配备两个信封,分别标明“自己”和“同桌”。游戏规则是将这8张卡片分别装入两个信封中,其中标“自己”的信封用于自己抽取,另一个则用于同桌抽取。思考:你会怎么放卡片,保证每一次比赛都获胜?游戏完成后,让学生交流放进自己信封里的都是什么数,同桌信封里的又是什么数。学生发现先把合数放进自己的信封袋里,再把质数放进同桌的信封袋里,这样能够获胜。在让学生讨论“为什么这么放,保证能获胜”的过程中,引导他们从因数个数的角度加以思考,复习质数与合数的概念。教师还可以将数字卡片扩充为10~20,继续开展游戏。

设计意图:通过游戏化的方式,对质数与合数的概念进行回顾与巩固。阐述质数仅有两个因数,即1和本身;合数则除了1和本身外还拥有其他因数,至少包含三个因数。通过对2至20的数进行分类,使学生能够清晰地区分出哪些数属于质数,哪些数属于合数。

环节二:圈画表征,直观呈现质数与合数。

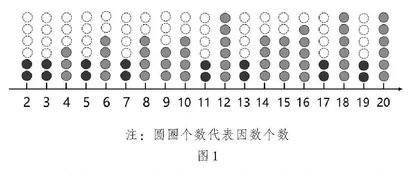

提出操作要求:一个数有几个因数就涂几个圆圈,质数的圆圈涂成红色,合数的圆圈涂成绿色。教师先进行示范操作,带领学生一起涂画2、3、4的圆圈,随后学生需独立完成此项任务(如图1所示)。完成后,同桌之间需互相交流作品,让学生说一说自己有什么发现。最后,挑选典型作品进行集体展示,开展反馈与总结。

注:圆圈个数代表因数个数

图1

设计意图:通过利用数线进行图形化标注,明确区分质数、合数,以及它们与因数个数之间的关系。具体而言,每个数的因数数量将以绘制圆圈的形式一一对应、直观呈现。通过此种方法,意图从因数个数的视角,以一种新颖的形式对2至20范围内的数进行分类。

环节三:提出问题,探究1为何不纳入质数内。

组织学生讨论:为什么要把非零自然数根据因数个数分成三类?学生会从质数与合数的概念,以及1的因数个数来进行说理。

提出想法:如果把因数个数是1个或2个的自然数叫作质数,因数个数是3个或3个以上的叫作合数,分成两类,你们觉得可以吗?组织学生讨论,集体反馈。部分学生认为可以,它符合分类的标准;有部分学生则认为不可以,这与教材上的规定不符。学生充分发表各自的想法,教师不作评判。

教师先向学生介绍什么是质因数,以及如何进行质因数的分解。再提出一个任务:如果将1纳入质数内,那么请对数24进行质因数分解,尝试写出所有可能的答案。学生给出以下几种答案:(1)24=2×2×2×3,(2)24=2×2×2×3×1,(3)24=2×2×2×3×1×1……学生会发现,这样的答案实际上是无法穷尽的,所以1不能纳入质数,是为了分解质因数具有唯一性。随后,教师介绍在数学发展史中“1”与质数关系的变化情况。

设计意图:学生在学习过程中,需按照教材给出的定义和分类,明确理解为何数1不属于质数的范畴。此外,通过介绍的方式,揭示这一结论背后的原因以及相关的数学史料。需要指出的是,这一探究环节并非是所有学生都必须掌握的内容,可将其作为拓展知识点,供有兴趣的学生进行了解。

(二)单元知识点拓展课

本节课在设计时,注重练习内容的综合性与挑战性,力求在复习既有知识的同时,亦能激发学生进一步挖掘与领悟新知的欲望。为此,设计了单元知识点拓展环节,引导学生从更深层次的角度探索倍数特征的内在逻辑与原理,使学生能在宏观与微观相互交织的思维框架中,全面而深刻地理解倍数的本质特征。

环节一:揭示2、5的倍数特征背后的原理并拓展。

以四位数为例,将四位数表示为1000a+100b+10c+d的形式,并引导学生讨论:为何在判断一个数是否为5的倍数时,只需观察其个位数?经过深入交流,学生们发现10、100、1000均为5的倍数,因此只需判断个位上的数是否为5的倍数即可。随后,引导学生探讨判断2的倍数特征背后的原理,并进一步讨论如何判断一个数是否为4的倍数。在此过程中,学生们发现100、1000均为4的倍数,因此只需判断该数的末两位数是否为4的倍数即可。最后,引导学生思考如何判断一个数是否为8、25、125的倍数。(如图2所示)通过深入交流,学生们将发现判断2、4、5、8、25、125的倍数特征背后的原理是相通的,从而加深对倍数概念的理解。

设计意图:学生对于2和5的倍数特征都已知晓,但往往未能深入理解其背后的原理。本环节旨在通过深入分析和逻辑推导,帮助学生理解2和5的倍数特征为何仅通过个位数即可判断,并在此基础上拓展到其他数如4、8、25、125的倍数特征,进一步提高学生的逻辑推理能力。

环节二:揭示3的倍数特征背后原理并拓展。

为了加深学生对数论的理解,接下来引导学生探讨另一个数学现象:为何判断一个数是否为3的倍数时,需要关注其各位数之和?引导学生对1000a、100b和10c进行拆分,利用乘法分配律展开数学表达式,并观察哪些部分必定是3的倍数。经过判断,学生会发现999a、99b和9c这三部分一定是3的倍数,因此,判断的关键在于观察剩余部分a+b+c+d的和是否为3的倍数。(如图3所示)在此基础上,回顾9的倍数的特征,即各位数之和必须是9的倍数。组织学生进行讨论,以揭示3的倍数与9的倍数特征之间的相似性。

作为挑战性问题,学生将探讨如何判断一个数是否是7的倍数。以三位数为例,引导学生利用3和9的倍数特征背后的原理,对100a+10b+c进行拆解,得到98a+2a+7b+3b+c。通过分析,学生发现98a和7b两部分必定是7的倍数。因此,只需观察剩余部分2a+3b+c的和是否为7的倍数。这一发现意味着,判断一个三位数是否是7的倍数,只需计算“百位上的数×2+十位上的数×3+个位上的数”的和,并判断其是否为7的倍数。

继续深入探究,教师可以提出进阶问题:“如何判断一个数是否为11的倍数?”以五位数为例,运用先前积累的经验进行探究,同样需要对表达式10000a+1000b+100c+10d+e进行拆分和重组。首先需要思考10000a如何进行分解?引导学生想到关键在于找到10000以内最大的11的倍数。通过竖式计算,可以将其分解为9999a+a。接下来,考虑1000b的分解。类似地,可以将其分解为990b+10b。以此类推,将整个表达式10000a+1000b+100c+10d+e最终分解为9999a+a+990b+10b+99c+c+10d+e。通过观察,发现9999a+990b+99c这部分一定是11的倍数。因此,只需关注剩余部分a+10b+c+10d+e的和是否为11的倍数。之后,教师还可以引导学生进一步观察发现,从个位起,奇数位上的数与偶数位上数的10倍之和,决定了整个数是否为11的倍数。为了加深理解,教师可以举一个例子:如758714。通过计算7×10+5+8×10+7+1×10+4得到176,由于176是11的倍数,因此可以确定758714也是11的倍数。为了巩固这一结论,建议同桌之间互相给出一个六位数,然后运用刚才得出的结论进行判断。最后,可以使用计算器进行验证,以确保判断的准确性。

设计意图:经过单元练习课的学习,学生们不仅能够熟练掌握识别2、5、3倍数的技能,还能深刻理解这些倍数特征背后的数学原理。此外,通过将这些概念拓展到其他倍数的辨识,这些练习将有助于学生在整体视角下全面把握倍数的特征,同时也有助于培养他们的抽象思维和逻辑推理能力。

在设计单元练习课时,我们需要遵循教育教学规律,以学生的实际情况为出发点,结合教材内容,制订出科学合理的单元练习计划。同时,我们还需要注重练习的整体性、综合性、趣味性和挑战性,以激发学生的学习兴趣和动力,提高学生的思维能力和解决问题的能力。

(作者单位:浙江省嘉兴南湖实验学校 湖南省岳阳市经开区北港小学)

参考文献:

[1]王婷婷.“双减”背景下小学数学单元整体作业设计研究[J].教学管理与教育研究,2023,8(14):83-85.

[2]杨学良.“双减”背景下小学数学课堂练习指导优化探究[J].教学管理与教育研究,2022,7(20):93-94.

[3]王颖.减负增效与简教深学——浅谈“双减”背景下的小学数学教学转型策略[J].数学教学通讯,2022(25):53-55.