新课标视角下量感培养“三部曲”

作者: 庄美琼

【摘 要】量感的培养不是一蹴而就,需要学生在丰富的活动中深度体验,建立表象;在多维认知中深刻辨析,完善建构;在厚实的运用中深入实践,发展量感。

【关键词】新课标 量感培养 体验活动

量感是《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)核心素养的主要表现之一。量感的提出实质上是度量的进一步丰富和发展,度量的发展使得小学数学教学必须关注量感的培养。量感的培养不仅需要学生具有“量”的操作经历,还需要学生具有“感”的过程。因此,教学中要引导学生动手实践、多维体验、理性思考、深化感悟,在具身探索和应用中发展量感。

一、深度体验,建立量的表象

量感的形成需要借助常见“量”的教学,教师创设不同的场景,让学生在丰富的数学活动中不断体验与内化,形成多元表征,促进量的建立。

1.激发冲突,感悟量的标准。

在度量单位的初始教学中,应引导学生感受统一度量单位的必要性。教师可以创设标准不同导致结果不一致的真实情境,引发学生产生认知冲突,激发学生学习动机。以人教版三下“认识面积单位”的教学为例,在课的开始,教师抛出问题:“同学们知道课桌面有多大吗?”通过小组合作,让学生利用身边的工具如练习本或数学课本等进行测量。汇报时有学生说课桌面的面积和8本练习本的封面差不多;有的说课桌的面积大约和4本数学课本封面一样大。教师追问:“同样是测量课桌的面积,为什么结果不同?”这两种不同的结果引发学生思考:由于采用的度量单位不同,测量结果也不同,要想得到同样的结果就需要用同一种度量单位,这个相同的标准就是面积单位。至此,学生强烈感受到测量中统一度量单位是必不可少的。

2.多维体验,深化量的认知。

量感是对于量的具体大小的感觉,是一种对量的直觉。单位表象建立越准确、越清晰,学生就更容易拥有量的认知。要建立对计量单位的正确表象,需要学生多感官、多层次的活动参与。以人教版三上“分米的认识”相关内容的教学为例,要让学生形成1分米的长短表象,可以先指导学生在直尺上找1分米。再让学生用眼睛认真观察,并在头脑中记住1分米的长短,而后想象1分米,再次用拇指和食指比画出1分米,对比直尺上的1分米进行调整。最后,找一找生活中长度接近1分米的物体。这一系列的活动帮助学生建立起1分米的正确量感。

二、深入比较,完善量的建构

对量感培养课程内容的教学,教师不能只停留在对概念、定义等内容的关注,而要引导学生在比较中理解量感,在关联中建构量感,在辨析中深化量感。

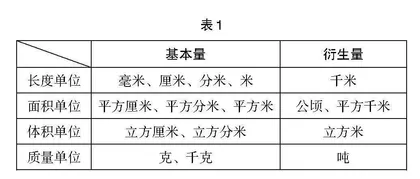

1.关注基本量与衍生量的关联。

在小学阶段,学生要学习的度量单位,有些是学生用手摸得到、用眼看得着的;有些是用手摸、用眼看等方式无法感知的。即便是同一类量,学生量感形成的难易程度是不同的。笔者认为,针对同一类量,依据量的大小以及学生具体感知这类量的难易程度,可以细分为两类:基本量和衍生量(具体见表1)。基本量和衍生量的培养策略是有差异的。基本量的学习重在操作活动,在真实体验中量感自然生长;衍生量的学习则无法自主感知,需要依靠间接体验和推理,才能形成量感。

表1

[ 基本量 衍生量 长度单位 毫米、厘米、分米、米 千米 面积单位 平方厘米、平方分米、平方米 公顷、平方千米 体积单位 立方厘米、立方分米 立方米 质量单位 克、千克 吨 ]

2.关注同类量与异类量的关联。

《课程标准》仍然把几何中的量纳入图形与几何领域。史宁中教授认为:“周长、面积、体积本质上都是对图形的度量。”张奠宇也认为:“小学阶段,一维的长度、二维的面积、三维的体积,尽管它们体现形式不同,但作为一种测量过程,实质上是没有区别的。”所以,教师要把握用系统的、整体的、联系的思想设计教学活动。在进行同类量知识结构建立时,也要考虑异类量的整体建构。以人教版四上“公顷和平方千米”的教学为例,学生对学习这部分的内容感到困难,主要表现在量感建立模糊及无法厘清两者的关系。为此,教师可以补充介绍两个特殊的长度单位:十米和百米,即长度单位有毫米、厘米、分米、米、十米、百米、千米。一方面完善长度单位内在统一结构,即相邻两个计数单位之间的进率是10;另一方面,便于后续面积单位学习能自然生长,即面积单位有平方厘米、平方分米、平方米、平方十米(公亩)、平方百米(公顷)、平方千米。如此关联面积单位进率,即相邻面积单位之间的进率是100,从而建构知识体系。通过这样的关联,学生能感受数学知识间的紧密联系,从而发展量感。

3.关注工具测与估计测的关联。

学生掌握用工具测量,这是十分重要的操作技能,经过一定的训练可以习得该项技能;而估测是没有工具做脚手架,对学生来说具有一定的难度。为增强学生的量感意识,需要学生不借助测量工具依然能对“量”有相对准确的感知,所以估测与精确测量要有机结合,让学生在对“量”感知的积淀中不断修正,逐步提升估测的准确度。比如,可以让学生先尝试估测两栋教学楼间的距离、篮球场的面积、一千克黄豆有多少颗、一袋大米有多重等,然后与实测数据进行对比验证。如此活动,学生能切身感受到“量”,促进对较大的计量单位与数量的理解。

学生估测能力的提升还需要教师在教学中提供丰富的基本量,让学生扎实建立基本表象。在此基础上,促使学生不断储备多元参照物,面对具体问题和不同情境,能够自主灵活调用,选取确定估测的标准。

三、深化应用,实现量的进阶

1.加强运算推理,促进量的发展。

在解决与量感有关的问题中,教师通常较为重视学生列式是否准确,至于每一道算式,运算背后的单位理解常常被忽略。如与正方形有关的问题列式“4乘4”,实质上有长度与面积之分,如果是求周长的运算,则需要学生将四条边长进行排列,产生对周长的理解;如果是求面积的运算则需要将若干个标准小正方形进行呈现。教师应引导学生深度剖析数字隐含的意义,进而精准表达数量关系。同时,对各种量的推算也可以促进对学生量感的培养。

2.加强综合实践,促进量的应用。

综合与实践领域里包含着部分“常见量”。因此,教师要立足学生实践体验,让学生在真实情境中开展主题式学习,在综合实践活动中,让学生真切体会到日常生活中的“量”,从而更好地运用“量”解决实际问题。在学完人教版一下“认识人民币”后,可以设计“购买物品”实践活动,让学生在店员、顾客等对不同角色的扮演中了解商品价格,认识各种面值人民币,学会进行简单的单位换算。

教师还要立足数学学科,通过跨学科课程促进学生量感的培养。成语的产生及发展具有深厚的历史烙印,有些成语还蕴含着丰富的度量单位,教师可以设计“成语中的度量单位”一课,指导学生查阅资料,找一找哪些成语带有计量单位。例如,成语中的货币知识“一寸光阴一寸金”“不名一文”;成语中的度量衡知识“退避三舍”“近在咫尺”;还有“千钧一发”“不积跬步,无以至千里”“百步穿杨”“半斤八两”“火冒三丈”“才高八斗”等。引导学生根据这些成语中的计量单位在古代的具体含义,换算成现代计量单位,解决现实问题。让学生感受到统一计量单位的意义,进一步发展学生量感。

(作者单位:福建省厦门市梧侣学校)