浅谈小学数学借助几何直观促进学生思维的进阶

作者: 陈昌喜

【摘 要】几何直观是数学核心素养的主要表现之一,培养学生的几何直观对提升他们的数学思维起着不可忽视的作用。在小学数学课堂教学中,教师更要在学生已有直观经验的基础上渗透与几何直观相关的教学活动,帮助学生形成几何直观核心素养。本文从几何直观助力概念教学、建立直观模型和助力数学表达三个方面浅析如何借助几何直观提升学生数学思维。

【关键词】小学数学 几何直观 核心素养

几何直观素养的形成能够帮助学生把握数学问题的本质,明晰思维的路径,提升数学思维能力。教师在教学中应注重几何直观思维的渗透,培养学生数学思维能力,提升学生解决问题的能力。在此过程中,可引导学生根据问题描述画出相应的图形,分析图形的性质特征,建立数与形之间的联系,构建数学问题的直观模型。

在当下的数学课堂教学中,部分教师缺少对几何直观内涵的理解,错误地认为在教学中运用直观模型就是培养学生的几何直观,只重视直观,忽视引导学生利用图形对数学知识的本质进行归纳、分析,致使学生的几何直观素养得不到提升。笔者认为渗透几何直观的教学是依托于图表或图形,引发学生的数学思考,引导学生探究知识的本质,培养分析、解决问题的能力,促进学生思维的发展。借助几何直观解决问题、学习数学知识能引导学生主动思考、积极探究,引导学生建立一种深入、全面的数学进阶思维能力。

一、几何直观助力抽象性知识的教学

数学教材中的抽象性知识常以语言文字的形式进行描述,通常表现为语言简洁、意蕴丰富。学生只有理解、掌握数学抽象性知识,才能发挥分析、说理的能力,发展逻辑思维。但是,小学生的认知规律、心理特征和思维特点还不足以对抽象性知识有直观、清晰的认识,尤其是中、低段学生以形象思维为主,他们的阅历尚浅,生活经验不足,力透纸背的能力有限,在阅读教材中的抽象性知识时,把握不了关键、理解不了本质。教师必须为他们提供理解抽象概念的“脚手架”,在课堂教学中可借助多种手段帮助学生直观理解数学抽象性知识,达到事半功倍的教学效果。而几何直观素养的培育和渗透,可以让知识的呈现更直观、形象。

例如,教师在教授人教版四下“三角形的内角和”这一节课时,针对“三角形的三个内角和等于180°”这一定理,如果学生单单从教材中的文字描述是难以深度理解的。因此,在课堂教学中,教师应引导学生思考如何验证三角形的三个内角和为180°。学生经过沟通、交流,有的在纸张上剪出一个三角形,用量角器分别测量三个内角的度数,并把这三个角相加,最终得出这个三角形的内角和为180°;还有的把三角形中的三个内角剪下来,拼在一起,得到一个平角,进而验证三角形的内角和为180°。在该定理的验证过程中,类似量一量、剪一剪和拼一拼等操作手段渗透了几何直观思维,促使学生在动手操作、思考内化中验证“三角形内角和为180°”。通过直观的操作活动所带来的数学经验,比空洞的文字描述更让人印象深刻,并帮助学生经历抽象性知识的验证过程,把握数学知识的本质内涵。

二、几何直观建立直观模型

《义务教育数学课程标准(2022年版)》指出要培养学生“会用数学的思维思考现实世界”这一基本核心素养。数学问题往往是从现实世界中抽象而来,分析和解决问题的能力对于小学阶段的学生来说十分重要。古人云:“授人以鱼不如授人以渔。”由此可知,教师教授学生掌握解决问题的方法远比掌握知识重要得多。但是,学生收获解决问题的方法不是单纯靠教师的讲解、传授就能轻易获得的,它需要学生经历对解决问题方法的直观感悟过程。数形结合是一种解决问题的重要数学思想。教师可以借助图形帮助学生分析和解决问题,引导学生采用数形结合的数学思想构建问题模型,掌握数学学习的有效途径,从而帮助学生更好地解决数学问题,达到“会一道题等于会一类题”的效果。

例如,在人教版五上“数学广角——植树问题”的教学中,教师出示问题情境:“在100米的道路一边植树,每隔5米栽一棵,一共要栽多少棵?”对于学生来说,单纯地通过文字理解其中植树棵数与间隔数之间的数量关系并不容易,而且各种模型之间易产生混淆。为了探究方便,教师先把题中的100米换成20米,然后引导学生把“道路”抽象成一条线段,“树”抽象成线段上的点,引导学生在稿纸上借助点与线段的组合,把植树问题的三种情况逐一直观呈现,促使学生感悟植树问题中三种的数量关系。最后,教师引导学生建构数学模型,并寻找生活中的“植树问题”,把锯木头、时钟打点和爬楼梯等数学问题划归到“植树问题”中去,提升学生解决问题的能力。

三、几何直观助力数学表达

动手操作、观察发现、概括提升是培养学生数学思维能力的“三部曲”。动手操作能化无形为有形;观察发现能培养学生重证据、讲道理的科学态度;概括提升能促进学生思维和数学语言表达能力的发展。因此,在课堂教学中,教师要逐步引导学生操作、观察、比较、归纳,并把操作的过程用直观的方式呈现出来,把发现的规律用数学语言表达出来,有利于学生深刻领悟规律的内涵,提高学生的概括能力,使学生的学习更为有效、深入。

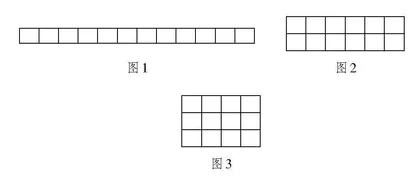

数学从来都不是一门死记硬背的学科,自主探究是学生学好数学必不可少的方法。在渗透几何直观这一核心素养时,小学数学教师可以放手让学生自主探究,进而更好地用数学语言表达自己的思考和方法。例如,在教学人教版三下“长方形的面积计算”相关内容时,教师出示题目:请同学们利用12个相同的小正方形去摆大的长方形。并让学生把摆出的长方形画在方格纸上,用图形表征的方式把学生的思考表达出来。学生在稿纸中呈现的思考有以下三种(见图1~图3)。接着,教师继续提出问题:“如果每个小正方形的边长为1厘米,那么每种长方形的面积、长、宽分别是多少?请仔细观察图形,思考长、宽与面积之间存在什么关系。”通过观察、测量、交流讨论,学生得出答案:“得出的三种长方形的面积都是12平方厘米。图1的长和宽分别为12厘米、1厘米,图2的长和宽分别为6厘米、2厘米,图3的长和宽分别为4厘米、3厘米。通过观察、计算发现,长方形的面积大小就是长与宽的积。”接着,教师让学生验证是不是所有长方形都存在这样的规律。通过自主操作,学生不仅概括出长方形的面积计算方法,而且积累了活动经验,提升了推理意识,发展了几何直观,从而把学生的数学思考引向深处。

总而言之,教师要不断创新教学方法,不断改进数学教学模式,使学生通过数学学习获得适应未来发展需要的综合能力。同时,教师还应紧扣教材特点,渗透核心素养的培育,激发学生自主建构知识体系。在具体的策略实施中,教师可借助渗透几何直观的数学课堂,促使学生通过自主探索的体验和合作交流的感悟,促进学生数学思维能力的提升。同时,教师通过挖掘创新、丰富、有趣的教学资源,实施有效的教学方法、教学模式,让学生全身心积极参与,获得发展有意义的学习过程,体验成功,把几何直观作为一种关键要素融入学生的学习中,提升数学思维的进阶顿悟。

(作者单位:福建省闽江师专附属永泰小学

本专辑责任编辑:宋晓颖)

几何直观素养的形成能够帮助学生把握数学问题的本质,明晰思维的路径,提升数学思维能力。教师在教学中应注重几何直观思维的渗透,培养学生数学思维能力,提升学生解决问题的能力。在此过程中,可引导学生根据问题描述画出相应的图形,分析图形的性质特征,建立数与形之间的联系,构建数学问题的直观模型。

在当下的数学课堂教学中,部分教师缺少对几何直观内涵的理解,错误地认为在教学中运用直观模型就是培养学生的几何直观,只重视直观,忽视引导学生利用图形对数学知识的本质进行归纳、分析,致使学生的几何直观素养得不到提升。笔者认为渗透几何直观的教学是依托于图表或图形,引发学生的数学思考,引导学生探究知识的本质,培养分析、解决问题的能力,促进学生思维的发展。借助几何直观解决问题、学习数学知识能引导学生主动思考、积极探究,引导学生建立一种深入、全面的数学进阶思维能力。

一、几何直观助力抽象性知识的教学

数学教材中的抽象性知识常以语言文字的形式进行描述,通常表现为语言简洁、意蕴丰富。学生只有理解、掌握数学抽象性知识,才能发挥分析、说理的能力,发展逻辑思维。但是,小学生的认知规律、心理特征和思维特点还不足以对抽象性知识有直观、清晰的认识,尤其是中、低段学生以形象思维为主,他们的阅历尚浅,生活经验不足,力透纸背的能力有限,在阅读教材中的抽象性知识时,把握不了关键、理解不了本质。教师必须为他们提供理解抽象概念的“脚手架”,在课堂教学中可借助多种手段帮助学生直观理解数学抽象性知识,达到事半功倍的教学效果。而几何直观素养的培育和渗透,可以让知识的呈现更直观、形象。

例如,教师在教授人教版四下“三角形的内角和”这一节课时,针对“三角形的三个内角和等于180°”这一定理,如果学生单单从教材中的文字描述是难以深度理解的。因此,在课堂教学中,教师应引导学生思考如何验证三角形的三个内角和为180°。学生经过沟通、交流,有的在纸张上剪出一个三角形,用量角器分别测量三个内角的度数,并把这三个角相加,最终得出这个三角形的内角和为180°;还有的把三角形中的三个内角剪下来,拼在一起,得到一个平角,进而验证三角形的内角和为180°。在该定理的验证过程中,类似量一量、剪一剪和拼一拼等操作手段渗透了几何直观思维,促使学生在动手操作、思考内化中验证“三角形内角和为180°”。通过直观的操作活动所带来的数学经验,比空洞的文字描述更让人印象深刻,并帮助学生经历抽象性知识的验证过程,把握数学知识的本质内涵。

二、几何直观建立直观模型

《义务教育数学课程标准(2022年版)》指出要培养学生“会用数学的思维思考现实世界”这一基本核心素养。数学问题往往是从现实世界中抽象而来,分析和解决问题的能力对于小学阶段的学生来说十分重要。古人云:“授人以鱼不如授人以渔。”由此可知,教师教授学生掌握解决问题的方法远比掌握知识重要得多。但是,学生收获解决问题的方法不是单纯靠教师的讲解、传授就能轻易获得的,它需要学生经历对解决问题方法的直观感悟过程。数形结合是一种解决问题的重要数学思想。教师可以借助图形帮助学生分析和解决问题,引导学生采用数形结合的数学思想构建问题模型,掌握数学学习的有效途径,从而帮助学生更好地解决数学问题,达到“会一道题等于会一类题”的效果。

例如,在人教版五上“数学广角——植树问题”的教学中,教师出示问题情境:“在100米的道路一边植树,每隔5米栽一棵,一共要栽多少棵?”对于学生来说,单纯地通过文字理解其中植树棵数与间隔数之间的数量关系并不容易,而且各种模型之间易产生混淆。为了探究方便,教师先把题中的100米换成20米,然后引导学生把“道路”抽象成一条线段,“树”抽象成线段上的点,引导学生在稿纸上借助点与线段的组合,把植树问题的三种情况逐一直观呈现,促使学生感悟植树问题中三种的数量关系。最后,教师引导学生建构数学模型,并寻找生活中的“植树问题”,把锯木头、时钟打点和爬楼梯等数学问题划归到“植树问题”中去,提升学生解决问题的能力。

三、几何直观助力数学表达

动手操作、观察发现、概括提升是培养学生数学思维能力的“三部曲”。动手操作能化无形为有形;观察发现能培养学生重证据、讲道理的科学态度;概括提升能促进学生思维和数学语言表达能力的发展。因此,在课堂教学中,教师要逐步引导学生操作、观察、比较、归纳,并把操作的过程用直观的方式呈现出来,把发现的规律用数学语言表达出来,有利于学生深刻领悟规律的内涵,提高学生的概括能力,使学生的学习更为有效、深入。

数学从来都不是一门死记硬背的学科,自主探究是学生学好数学必不可少的方法。在渗透几何直观这一核心素养时,小学数学教师可以放手让学生自主探究,进而更好地用数学语言表达自己的思考和方法。例如,在教学人教版三下“长方形的面积计算”相关内容时,教师出示题目:请同学们利用12个相同的小正方形去摆大的长方形。并让学生把摆出的长方形画在方格纸上,用图形表征的方式把学生的思考表达出来。学生在稿纸中呈现的思考有以下三种(见图1~图3)。接着,教师继续提出问题:“如果每个小正方形的边长为1厘米,那么每种长方形的面积、长、宽分别是多少?请仔细观察图形,思考长、宽与面积之间存在什么关系。”通过观察、测量、交流讨论,学生得出答案:“得出的三种长方形的面积都是12平方厘米。图1的长和宽分别为12厘米、1厘米,图2的长和宽分别为6厘米、2厘米,图3的长和宽分别为4厘米、3厘米。通过观察、计算发现,长方形的面积大小就是长与宽的积。”接着,教师让学生验证是不是所有长方形都存在这样的规律。通过自主操作,学生不仅概括出长方形的面积计算方法,而且积累了活动经验,提升了推理意识,发展了几何直观,从而把学生的数学思考引向深处。

总而言之,教师要不断创新教学方法,不断改进数学教学模式,使学生通过数学学习获得适应未来发展需要的综合能力。同时,教师还应紧扣教材特点,渗透核心素养的培育,激发学生自主建构知识体系。在具体的策略实施中,教师可借助渗透几何直观的数学课堂,促使学生通过自主探索的体验和合作交流的感悟,促进学生数学思维能力的提升。同时,教师通过挖掘创新、丰富、有趣的教学资源,实施有效的教学方法、教学模式,让学生全身心积极参与,获得发展有意义的学习过程,体验成功,把几何直观作为一种关键要素融入学生的学习中,提升数学思维的进阶顿悟。

(作者单位:福建省闽江师专附属永泰小学

本专辑责任编辑:宋晓颖)

参考文献

[1]王海静.借助几何直观,优化计算教学[J].江西教育,2024(10):64-67.

[2]金雪强.论数形结合思想在“双减”之下数学教学中的应用[J].小学教学研究,2023(05):57-58,61.

[3]吕梦婵.几何直观,数学思维的“助推剂”[J].文理导航(下旬),2022(07):31-33.

[4]汤琴.基于“几何直观”的小学数学游戏教学设计研究[D].江苏大学,2020.

编后记

在新课标背景下,数学课堂教学应注重构建学生的数学核心素养,促使他们实现素养的自主内化。数学课程的核心素养主要包括“三会”,而“会用数学的眼光观察现实世界”中的“数学眼光”主要表现为量感、几何直观、空间观念等方面,本专辑选取与量感和几何直观相关的两篇文章,旨在助力一线教师探索与核心素养有关的教学策略。