分析课堂行为大数据,反溯课堂问题设计有效性

作者: 杨玉虹

【摘 要】本文以《忆读书》为例,将课堂行为大数据进行分析,以此研究课堂问题设计的有效性。

【关键词】课堂行为大数据 课堂问题设计 有效性

教育的核心在于不断探索与革新,课堂问题设计则是实现这一目标的基石。有效的课堂问题不仅能帮助学生深化理解,还能激发他们的思维潜能。本文将以《忆读书》为例,结合课堂行为大数据,探讨如何反溯课堂问题设计的有效性,进而优化教学策略,提升教学理念。

一、解读课堂行为大数据,反溯课堂问题设计之效

(一)观课堂教学模式

通过课堂观察与数据采集,我们获得了《忆读书》课程的翔实数据。这些数据不仅反映了学生的课堂参与度,还揭示了教师提问的类型、频率及学生的回应方式。我们运用S-T分析技术和记号体系分析法,对课堂行为进行了深入剖析。

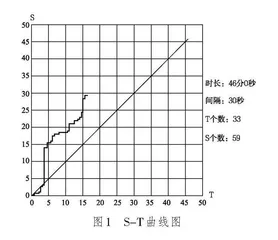

在《忆读书》的课堂教学中,S-T曲线的拟合角度大于45°(见图1),说明学生的行为占比较高,表明课堂以学生为中心,注重学生的自主性和探究性。同时,教师的讲解也呈现出一定的密度,为学生提供了充足的思考和讨论空间。从Rt-Ch图来看(见图2),该课的教学模式属于混合型,师生行为转换率为0.39,数值偏低,说明师生行为转换率有待提升,这意味着在教学过程中,应更加注重师生之间的互动与转换。

(二)析课堂有效性提问

1.分析问题类型,聚焦核心素养。通过对课堂问题的分类与分析,我们发现,教师在《忆读书》教学中的“如何”问题和“若何”问题数据明显高于全国常模数据(以下简称“常模数据”),而“是何”问题数据低于常模数据,“为何”问题数据略低于常模数据。这表明,该课程注重学生对问题的理解、思考、探究、交流,重视培养学生的创新思维和客观分析的能力,但忽略了对知识点的巩固。

2.分析回答方式,关注生本差异。在《忆读书》的课堂中,学生个别回答的数据和常模数据相近,讨论后汇报的数据远远高于常模数据,集体齐答和自由答数据远远低于常模数据。显然,教师采用了多种提问方式,如个别回答、讨论后汇报等。这种方式有效地激发了学生的思考,提高了他们的参与度。然而也应注意到集体齐答和自由答的比例较低,这在一定程度上限制了学生的表达机会。因此,教师应鼓励学生积极参与,为他们提供更多的表达空间。

3.分析教师回应方式,体现赏识教育。教师的回应方式对学生的学习态度和积极性有着重要影响。在《忆读书》的教学中,教师采用了肯定、追问等非言语效应,有效地激发了学生的学习热情。但言语效应的使用相对较少,这可能会降低学生的获得感和成就感。因此,教师在回应学生时,应更加注重言语与非言语的结合,以充分体现赏识教育。

二、依托课堂行为大数据,优化课堂教学策略之道

(一)创新问题设计,激发思维火花

通过提出一系列富有启发性的问题,我们引导学生进行深入思考,并鼓励他们提出自己的见解。同时,我们还注重问题的层次性,从简单到复杂,逐步引导学生深入思考,培养他们的逻辑思维能力和创造力。

我们组织学生围绕“开卷有益”“择善从之”这两个项目进行小组探究。探究一:读书的好处。根据学生的发言,梳理提炼出读书的好处——快乐、明理、博学……教师提问:“是不是读所有的书都有好处呢?”探究二:好书的标准。师生一起归纳出好书的标准后,教师提问:“你发现这几条都是从什么角度来判断好书的标准的?”学生归纳提炼:兴趣、人物、情节、情感……

(二)转变问答模式,强化自主思考

传统的问答模式往往侧重于知识的记忆和复述,却忽视了学生自主思维能力的培养。为了改变这一现状,我们在《忆读书》一课的教学中,尝试将问答模式从“是何”问题转变为“如何”问题。通过引导学生独立思考和小组合作,我们帮助他们梳理文本信息,整合知识要点,并形成自己的见解。这种问答模式的转变不仅有助于提升学生的自主思维能力,还能够增强他们获取策略性知识的能力。如将问题:“好书的标准是什么?”改为:“通过文本信息,你如何判断一本书是好书?”首先,该问题需要学生在独立阅读文本的基础上,梳理信息要点。其次,需要学生在小组合作中,整合信息,同时还要将资料袋及自己的生活经历加以综合分析,形成小组合作研究的成果展示。

(三)组织有序活动,构建逻辑思维

在教学过程中,我们注重活动的组织和安排,以确保课堂的逻辑性和连贯性。通过设计一系列有序的活动,引导学生逐步深入文本,理解作者的思想和情感。同时,我们还注重活动的多样性,包括小组讨论、角色扮演、辩论赛等,以激发学生的学习兴趣和参与度。这些活动不仅能够深化学生对文本的理解,还有助于培养学生的逻辑思维能力。

(四)深化教学反思,提升教学策略

在教学结束后,我们进行了深入的教学反思,并针对存在的问题进行了改进。通过反思课堂中的对话深度,我们发现一些提问过于简单,缺乏深度和挑战性。为了提升问题深度,我们设计了一系列更具深度和层次性的问题,以引导学生进行深入思考。同时,我们还注重问题的连贯性和逻辑性,以确保学生能够形成完整的知识体系。下面以教学的最后一个环节为例,展示有深度的提问设计。

提问一:你觉得“读书好,多读书,读好书”可以调整顺序吗?你会怎么调整?说说你的理由。

提问二:请联系课文,说说你陈述的理由在文中有依据吗?

提问三:如何从行文脉络的角度去理解不能随便调换顺序?

提问四:假如你是教材的编辑,打算要添加“好读书”这三个字,可以放在哪里?

提问五:如果你打算向冰心奶奶征求读书建议,你会怎么说?

总之,通过分析学生的学习情况、教师的行为表现以及地域的教育资源,我们可以更好地描绘出各种教研应用的特点,从而使教研团队能够更加清晰地确定教研目标,大大提高了教研的效率。通过对学生的学习情况、教师的行为表现以及地域的教育资源等数据的搜集和分析,我们能够更加精准地了解教学现状和需求,从而制订出更具针对性的教学策略。另外,大数据还可以帮助我们预测学生的学习趋势和潜在问题,为精准教学提供有力支持。

(作者单位:福建省厦门市文安小学 责任编辑:庄严)

教育的核心在于不断探索与革新,课堂问题设计则是实现这一目标的基石。有效的课堂问题不仅能帮助学生深化理解,还能激发他们的思维潜能。本文将以《忆读书》为例,结合课堂行为大数据,探讨如何反溯课堂问题设计的有效性,进而优化教学策略,提升教学理念。

一、解读课堂行为大数据,反溯课堂问题设计之效

(一)观课堂教学模式

通过课堂观察与数据采集,我们获得了《忆读书》课程的翔实数据。这些数据不仅反映了学生的课堂参与度,还揭示了教师提问的类型、频率及学生的回应方式。我们运用S-T分析技术和记号体系分析法,对课堂行为进行了深入剖析。

在《忆读书》的课堂教学中,S-T曲线的拟合角度大于45°(见图1),说明学生的行为占比较高,表明课堂以学生为中心,注重学生的自主性和探究性。同时,教师的讲解也呈现出一定的密度,为学生提供了充足的思考和讨论空间。从Rt-Ch图来看(见图2),该课的教学模式属于混合型,师生行为转换率为0.39,数值偏低,说明师生行为转换率有待提升,这意味着在教学过程中,应更加注重师生之间的互动与转换。

(二)析课堂有效性提问

1.分析问题类型,聚焦核心素养。通过对课堂问题的分类与分析,我们发现,教师在《忆读书》教学中的“如何”问题和“若何”问题数据明显高于全国常模数据(以下简称“常模数据”),而“是何”问题数据低于常模数据,“为何”问题数据略低于常模数据。这表明,该课程注重学生对问题的理解、思考、探究、交流,重视培养学生的创新思维和客观分析的能力,但忽略了对知识点的巩固。

2.分析回答方式,关注生本差异。在《忆读书》的课堂中,学生个别回答的数据和常模数据相近,讨论后汇报的数据远远高于常模数据,集体齐答和自由答数据远远低于常模数据。显然,教师采用了多种提问方式,如个别回答、讨论后汇报等。这种方式有效地激发了学生的思考,提高了他们的参与度。然而也应注意到集体齐答和自由答的比例较低,这在一定程度上限制了学生的表达机会。因此,教师应鼓励学生积极参与,为他们提供更多的表达空间。

3.分析教师回应方式,体现赏识教育。教师的回应方式对学生的学习态度和积极性有着重要影响。在《忆读书》的教学中,教师采用了肯定、追问等非言语效应,有效地激发了学生的学习热情。但言语效应的使用相对较少,这可能会降低学生的获得感和成就感。因此,教师在回应学生时,应更加注重言语与非言语的结合,以充分体现赏识教育。

二、依托课堂行为大数据,优化课堂教学策略之道

(一)创新问题设计,激发思维火花

通过提出一系列富有启发性的问题,我们引导学生进行深入思考,并鼓励他们提出自己的见解。同时,我们还注重问题的层次性,从简单到复杂,逐步引导学生深入思考,培养他们的逻辑思维能力和创造力。

我们组织学生围绕“开卷有益”“择善从之”这两个项目进行小组探究。探究一:读书的好处。根据学生的发言,梳理提炼出读书的好处——快乐、明理、博学……教师提问:“是不是读所有的书都有好处呢?”探究二:好书的标准。师生一起归纳出好书的标准后,教师提问:“你发现这几条都是从什么角度来判断好书的标准的?”学生归纳提炼:兴趣、人物、情节、情感……

(二)转变问答模式,强化自主思考

传统的问答模式往往侧重于知识的记忆和复述,却忽视了学生自主思维能力的培养。为了改变这一现状,我们在《忆读书》一课的教学中,尝试将问答模式从“是何”问题转变为“如何”问题。通过引导学生独立思考和小组合作,我们帮助他们梳理文本信息,整合知识要点,并形成自己的见解。这种问答模式的转变不仅有助于提升学生的自主思维能力,还能够增强他们获取策略性知识的能力。如将问题:“好书的标准是什么?”改为:“通过文本信息,你如何判断一本书是好书?”首先,该问题需要学生在独立阅读文本的基础上,梳理信息要点。其次,需要学生在小组合作中,整合信息,同时还要将资料袋及自己的生活经历加以综合分析,形成小组合作研究的成果展示。

(三)组织有序活动,构建逻辑思维

在教学过程中,我们注重活动的组织和安排,以确保课堂的逻辑性和连贯性。通过设计一系列有序的活动,引导学生逐步深入文本,理解作者的思想和情感。同时,我们还注重活动的多样性,包括小组讨论、角色扮演、辩论赛等,以激发学生的学习兴趣和参与度。这些活动不仅能够深化学生对文本的理解,还有助于培养学生的逻辑思维能力。

(四)深化教学反思,提升教学策略

在教学结束后,我们进行了深入的教学反思,并针对存在的问题进行了改进。通过反思课堂中的对话深度,我们发现一些提问过于简单,缺乏深度和挑战性。为了提升问题深度,我们设计了一系列更具深度和层次性的问题,以引导学生进行深入思考。同时,我们还注重问题的连贯性和逻辑性,以确保学生能够形成完整的知识体系。下面以教学的最后一个环节为例,展示有深度的提问设计。

提问一:你觉得“读书好,多读书,读好书”可以调整顺序吗?你会怎么调整?说说你的理由。

提问二:请联系课文,说说你陈述的理由在文中有依据吗?

提问三:如何从行文脉络的角度去理解不能随便调换顺序?

提问四:假如你是教材的编辑,打算要添加“好读书”这三个字,可以放在哪里?

提问五:如果你打算向冰心奶奶征求读书建议,你会怎么说?

总之,通过分析学生的学习情况、教师的行为表现以及地域的教育资源,我们可以更好地描绘出各种教研应用的特点,从而使教研团队能够更加清晰地确定教研目标,大大提高了教研的效率。通过对学生的学习情况、教师的行为表现以及地域的教育资源等数据的搜集和分析,我们能够更加精准地了解教学现状和需求,从而制订出更具针对性的教学策略。另外,大数据还可以帮助我们预测学生的学习趋势和潜在问题,为精准教学提供有力支持。

(作者单位:福建省厦门市文安小学 责任编辑:庄严)

(1)马彦.基于学生课堂参与行为数据分析的大学英语“金课”建设路径探索[J].湖北第二师范学院学报,2022,39(09):71-76.

(2)张晚来.基于云班课的课堂大数据分析在教学中的应用探究——以学生学习行为数据分析为例[J].教育教学论坛,2020(26):198-199.

(3)过珺,曹路舟,潘新征.基于蓝墨云班课的课堂大数据分析在教学中的应用初探——以学生学习行为数据的分析为例[J].电脑知识与技术,2018,14(19):130-131,140.

(4)周志宇,阮梦黎.基于大数据分析的混合式教学生态构建[J].中国现代教育装备,2023(05):70-72.

(5)胡航,杨旸.多模态数据分析视阈下深度学习评价路径与策略[J].中国远程教育(综合版),2022(02):13-19.