浅议小学生数学表达力的培养策略

作者: 苏宜溥

【摘 要】《义务教育数学课程标准(2022年版)》对学生的数学表达力高度重视,将其作为数学核心素养三大构成之一,明确要求学生“会用数学的语言表达现实世界”。数学表达力是学生学习数学必需的能力,也是学生的基本数学素养。

【关键词】数学语言 表达能力 核心素养 课程标准

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)的颁布,在为小学数学教学指明方向的同时,也提出了更高的要求。《课程标准》对学生数学表达力高度重视,将其作为构成数学核心素养三大方面之一,明确要求学生“会用数学的语言表达现实世界”。尽管数学表达力是《课程标准》的重要理念和数学核心素养的外显表现形式,但《课程标准》对这一概念并未作出统一的定义,以至于一线教师和专家学者纷纷从各自的视角和立场提出自己的观点、看法和见解。笔者认为数学表达力可以概括为学生用准确、规范、严谨、简练的数学语言表达自己解决数学问题或建构数学模型的观点、思想、方法、过程,以外化思维,实现从“意会”到“言传”的过渡。本文以小学生的视角为触发点,在新课标视域下,结合笔者的教学实践与思考,就数学表达力的培养策略进行探讨和研究。

一、立足氛围营造,助力学生成为有激情的表达者

氛围与激情是做事不可或缺的条件,激发学生的数学表达力尤其需要这两样先决条件。在实际教学中,有些学生很有想法,却无法表达或表达时出现不知所云、含糊不清等表达不清晰的问题。但是,多数学生并非不会表达,而是不想表达,没有表达的欲望,其主要原因在于有的教师为追求高效率的课堂和高质量的答案,常常把回答问题的机会都给了少数“优等生”。长此以往,大多数学生因害怕说错而三缄其口,习惯于充当“看客”。对此,教师不仅要转变观念、积极鼓励,增强学生表达的自信心,还要善于营造表达的课堂环境和氛围,教师在课堂上采取适当“留白”及激励性语言等方式,可以让学生踊跃表达自己的观点。

例如,教师在课堂引入环节,可以适当穿插“同学们生活在新时代见多识广”“上节课,同学们想象力太丰富了”“语言表达能力能够体现了一个人的心智”“同学们要热情、勇敢地表达出自己的想法”等激励性、引导性的话语。在教学人教版一下“认识图形(二)”时,教师在多媒体大屏幕上展示“牧童骑牛图”引入新课,让学生说一说在课件中藏着哪些平面图形。在轻松、愉快的氛围中,学生思绪活跃,争先恐后地说出这幅作品中的图形,如三角形、圆、正方形、长方形和平行四边形等。针对学生激情满满的表达,教师又用类似“这种让别人清楚地知道你的观点的表达真妙啊!”等鼓励性评价语言,增强学生数学表达的氛围感,让学生经历从不敢表达、不想表达、不善于表达到敢想敢于表达、肯想肯于表达、能说会表达、善想善于表达的过程,逐步达成有质量的数学表达。

二、聚焦问题导向,促进学生成为有条理的表达者

问题导向是以解决问题为线索,把教学内容以问题的形式层层展开。在课堂上,数学表达更多的是以数学语言的形式帮助学生理解和应用数学知识,反馈学生数学知识的掌握和数学能力的发展情况。在这一过程中,教师应以问题为导向,既要关注学生表达的情感与态度问题,又要关注学生表达的方法与能力问题。在学生用数学语言进行问题的解决前,教师就应基于《课程标准》要求和教材内容提出相对应的表达要求,促使学生表达时注意语言连贯、建立表达框架、明晰表达方式。

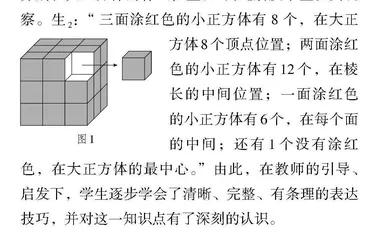

例如,在教学人教版五下“探索图形”这一知识点时,教师提出问题:“如图1,用小正方体拼成一个大正方体,再将大正方体的表面涂上红色,表面涂红色的小正方体可能出现哪几种情况?”在学生回答可能出现4种情况之后,教师继续提出要求:“哪个同学能叙述得更细致、更到位?”提醒学生注意表达的完整性、条理性。生1:“表面涂红色的正方体可能出现4种情况,分别是三面涂红色、两面涂红色、一面涂红色和没有涂红色的。”紧接着教师又请学生想一想:“三面涂红色、两面涂红色、一面涂红色和没有涂红色的小正方体分别有多少个?”在学生回答“分别是8个、12个、6个和1个”后,教师追问:“它们分别在大正方体的什么位置?”由此启发学生认真观察。生2:“ 三面涂红色的小正方体有 8 个,在大正方体8个顶点位置;两面涂红色的小正方体有12个,在棱长的中间位置;一面涂红色的小正方体有6个,在每个面的中间;还有1个没有涂红色,在大正方体的最中心。”由此,在教师的引导、启发下,学生逐步学会了清晰、完整、有条理的表达技巧,并对这一知识点有了深刻的认识。

三、着眼多元形式,推动学生成为有深度的表达者

数学学习内容具有不同的知识属性。它依据客观性和主观性可分为规律性知识、规则性知识和规定性知识三种类型。因此,其相对应的数学表达形式也必然呈现多元化的特点。在课堂教学过程中,教师要从实际出发,积极拓展学生数学表达渠道,丰富学生数学表达形式,使学生在数学课堂上能够尽情地表达自己的想法。学生数学表达不应仅限于语言层面,还应重视其他的表达形式,如图表、符号、公式等。学生的表达形式越多样多元,就越有利于学生结构化思维能力的培养,促使学生的表达更简洁、更清晰和更有信服力。

例如,在教学人教版五上“可能性”这一知识点时,教师在课堂上鼓励学生运用多种表达形式来表现其思考、理解的过程,在课件中呈现题目:“某快餐店一份盒饭包含一个荤菜和一个素菜,该快餐店的菜谱共有多少种不同的配菜方法?”接着出示菜单:荤菜包括肉丸子、红烧鱼、酱牛肉、烧鸡、酱肘子,素菜包括青菜、豆腐、黄瓜。有的学生套用公式列式表达:5×3=15(种);有的学生使用语言表达;有的学生画图表来体现自己的思考;还有的学生通过画示意图来表达自己的想法。然后,教师运用多媒体把学生的多元表达形式都呈现了出来,让他们在讨论、交流的过程中进一步加深与“可能性”相关知识的理解和掌握,促使学生数学表达力的培养落到学习全过程。

四、致力拓宽表达维度,鞭策学生成为有品质的表达者

数学表达力作为数学核心素养的重要部分,决定了它不是一个狭窄的概念,而是具有丰富的内涵和广泛的外延。它与数学倾听、数学阅读等彼此关联、密不可分。对数学倾听力的培养,要指导学生在倾听时了解数学概念、数学知识和数学逻辑。对数学阅读力的培养,重在激发学生阅读的兴趣和求知欲,让学生愿读数学读物,主动融入自己的数学思维,做到想读、能读、会读。说是写的前提,同时,在数学教学中,写可以帮助学生用自己的语言有条理、清晰地阐述自己的数学观点和发表自己的数学见解。例如,在人教版六下“比例的意义”的教学中,教师提问:“篮球赛的比分2∶0,是不是一个比呢?”生1:“不是,因为它们是一个个逐渐增加的。”师:“大家听懂意思了吗?谁能说得具体点、通俗点?”生2:“他是说原本的比分是0∶0,投中两个球后变成了2∶0。”生3:“这里的2∶0表示的是加法关系,而我们学的比表示的是除法关系,所以不是一个比。”在这部分的教学中,学生通过认真倾听同学的回答,层层剖析,进而对所学知识作出最合理的数学表达。

(作者单位:福建省德化县第二实验小学鹏祥分校 责任编辑:宋晓颖)