基于乡土地理资源的“人类的聚居地

作者: 秦肖肖 于海龙 王百舜

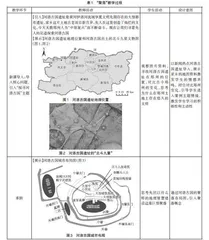

摘 要:乡土地理存在于学生身边、与学生生活联系密切,相关情境资源丰富多样,充分挖掘与乡土地理有关的时事材料设计学习任务情境,能够引导学生关注区域发展问题,培养学生的区域认知和综合思维。本文以人教版七年级上册“人类的聚居地——聚落”为例,选取黄河伊洛河流域的“河洛古国”聚落遗址作为课堂案例,设计“寻找河洛古国”“论证河洛古国”“我为河洛古国申遗”3个情境活动作为主线,以问题为中心,设计问题链引导学生主动探究知识,实现深度学习。

关键词:乡土地理资源;聚落;教学设计

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2025)01-0026-05

一、设计思路

《义务教育地理课程标准(2022年版)》指出应“活化课程内容,优选与学生生活和社会发展密切相关的地理素材”,要求“教师精心创设教学情境,用符合学生年龄特点的素材和表达方式”[1]。乡土地理存在于学生身边、与学生生活密切,相关情境资源丰富多样,以乡土地理资源为依托设计情境,能够加深学生对周边事物的理解,引发其对地理问题的思考[2]。

区域性是地理学的显著特点。地理学科是不断发展的,能够反映人地关系的区域热点信息和新闻,往往是中学地理课堂的重要案例素材。中学生对发生在身边的区域热点信息关注度高,感知最为强烈。因此,对乡土区域的热点信息进行开发并运用到地理课堂,能够激发学生自主探究兴趣,开展深度学习[3]。以郑州、洛阳为核心的伊洛河流域是早期华夏文化的核心区域,2020年 5月,轰动华人圈的考古发现“河洛古国”大型聚落遗址位于伊洛河与黄河交汇点,具有重大的史学意义。“河洛古国”是新颖且珍贵的乡土地理课程资源,聚落选址具有典型性和代表性,体现了古人“天人合一”的地学思想。依托“河洛古国”考古发现的乡土案例,本文选取人教版地理七年级上册 “人类的聚居地——聚落”一节,以“探寻河洛古国” 为课堂情境,设置“寻找河洛古国”“论证河洛古国”“我为河洛古国申遗”3个主题,开展探究式教学活动,增强学生的情感体验,促使学生主动参与课堂。

二、教学案例

1.课标解读

本节课的课标要求是:通过阅读地图、观看视频或实地考察等,描述城镇与乡村的景观特征及其变化[1]。依据课标的要求,教师应选取典型的聚落案例,从真实情境出发,引导学生思考实际问题;学生能够区分城市景观和乡村景观,从区域综合的角度分析聚落的形成和发展,对学生的区域分析能力要求较高;引导学生结合案例认识到保护著名聚落文化与世界文化遗产的重要意义。

2.教学目标

区域认知:结合河洛古国聚落遗址和地图等资料说出聚落的概念;通过古今郑州城市对比,说出现代城市和古代城市的不同,说出不同地形上聚落形态的差异。

综合思维:结合材料分析聚落形成与发展的地理条件,说出河洛古国的形成和历史文化概况,培养学生运用地理原理分析家乡城乡景观的能力。

人地协调观:结合河洛古国的地理环境与布局,认识河洛古国布局的合理性,充分体会古人“天人合一”的地理哲学思想,树立正确的人地观念。

地理实践力:通过为河洛古国撰写解说词、绘制申遗图案等方式认识到“河洛古国”聚落文化的巨大价值和意义,使学生感受到家乡悠久的历史聚落文化,树立保护文化遗产的意识,激发学生对家乡和中华文化的热爱。

3.教学重难点

重点:分析聚落与自然环境的关系;认识保护世界文化遗产的意义。

难点:运用资料,分析聚落形成和发展的主要地理条件。

4.教学方法

情境教学法;小组合作法。

5.教学过程

具体教学过程如表1所示。

三、课堂评价

课堂评价以评价任务的实施检测学习目标的达成,以学习目标为指引,持续引领学习过程。教师根据评价任务的实施,科学判断学生的学习情况,并根据反馈优化学习进程以促进学生持续发展。

本课设计将形成性评价融入课堂检测与活动问答、活动探究等环节中,并根据预期学习成果和评价方式的特点,设计课堂评价量表(表2),根据核心素养将指标分为4个维度、10项内容,每项内容满分10分,共100分,与学习目标相对应。教师在课前将评价性任务量表发给学生,通过学生自评、互评和师评相结合,科学判断学生的核心素养发展状况。

四、教学反思

1.挖掘热点时事区域信息,设置乡土情境下的课堂案例

时事热点信息贴近生活,突出了时代性和地域性。利用乡土热点时事信息,充分挖掘时事材料,能够引导学生关注热点区域发展问题,培养学生的区域分析能力,拓展学生的思维,增强地理课堂的趣味性,创设良好的情境氛围,促进学生自主探究,弥补了教材中地理案例不足的缺陷,丰富地理教学案例材料。本节课选取轰动中国的“河洛古国”乡土热点新闻信息,从网络和中国知网等途径整合材料,设计问题情境开展教学,充分激发学生的情感体验,使学生积极参与到课堂中,学会运用聚落相关的知识原理思考河洛古国遗址与自然环境的关系,培养学生的区域认知能力,培养学生对家乡文化乃至中华文明的情感。

2.围绕活动主题,“一境到底”设计问题链

本节课以“活动为中心”设置关联性强的课堂探究活动。以“一境到底”为原则,情境贯穿整个课堂,避免过多冗余的材料导致情境破碎,干扰学生思维。教师设置层层递进的问题链,通过问题驱动引导学生思维进阶,使学生主动建构知识。本节课选取乡土热点区域信息设计“寻找河洛古国”主题,以“河洛古国”为主线设计“探寻河洛古国”“论证河洛古国”“我为河洛古国申遗”3个活动,设计问题链串联课堂知识搭建学生学习支架,使学生主动探究知识,实现高效课堂。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育地理课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 姚磊.乡土地理主题式情境教学设计实践探索——以“区域整体性和关联性”为例[J].地理教育,2024(5):13-16.

[3] 余中元,唐颖诗.时事热点在中学地理教学中的应用研究[J].地理教育, 2024(S1):5-9.

[4] 竺可桢.中国近五千年来气候变迁的初步研究[J].中国科学,1973(2):15-38.

通信作者:于海龙