基于科学教育视角的高考地理试题解读与教学启示

作者: 李敏 胡海迪

摘 要:本文从科学教育的视角对2024年高考全国甲卷文科综合第44题进行解读和分析,试题情境设置与试题的思考、分析和解决过程体现了科学素养,彰显了科学教育在地理教学和问题解决过程中的重要性,有利于促进学生地理核心素养的形成和发展。由此,本研究得出如下地理教学启示:发挥地理教学中科学教育的作用;注重地理教学中科学思维的培养;践行以探究实践为主的教学方法。

关键词:科学教育;高考地理;试题解读;教学启示

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2025)01-0036-04

科学教育是实现科教强国的重要途径,是培养拔尖创新人才的先导性工作,是实现中国式现代化的重要基础[1]。地理学科作为科学课程的重要组成部分,一方面理应扛起科学教育的大旗,另一方面应通过科学教育的理念和方法深化学生对地理知识、原理、规律的学习和理解,促使学生更好地去发现、探究地理现象和规律。2024年全国高考甲卷文科综合第44题是一道融入科学教育思想、方法的地理试题,对高中地理教学渗透科学教育起着重要的导向作用。

一、原题呈现

试题出处为2024 年高考文科综合全国甲卷第 44 题,具体如下。

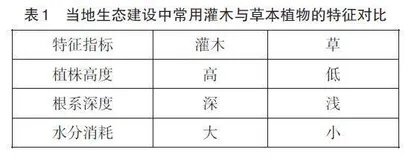

[选修 6:环境保护]我国西北某地年降水量300毫米左右。某研究小组在“以水定绿”思想指导下,探索通过条带状种植灌木和草本植物防风阻沙的合理方式。表1对比了当地生态建设中常用灌木与草本植物的特征。

(1)设计实验,探索当地水资源约束下具有最佳阻沙效果的灌草种植方式。(10分)

二、科学教育视角下的高考地理试题解读

1.科学教育的本质内涵

科学教育是通过以自然科学为主要内容的课程对学生群体和社会公民进行的教育教学活动,既包括对科学及科学知识的理解和科学思维方法,也包括运用科学知识方法解决实际问题的能力、科学态度、情感和价值观,它主要通过科学综合课程和物理、化学、生物、地理等分科课程实现。科学教育就是要通过科学学习和体验完整的科学实践过程培养学生像科学家、工程师一样认识自然、理解世界,并掌握科学的思维方法和实践方式解决问题,运用科学的概念、原理和规律诠释世界。科学教育以培养科学素养为最终目的,郑永和教授认为科学素养包括科学内容、探究实践、科学思维、科学态度与责任等方面内容[2]。科学内容是指科学概念、规律、原理等方面的知识及理解;探究实践倡导以探究和实践的学习方式,让学生经历科学探究以及技术、工程实践的过程;科学思维是利用分析与综合、归纳与演绎、抽象与概括、模型构建、科学推理与论证等科学的思维方法认识、探究自然本质属性、内在规律的方式;科学态度与责任,是在理解科学技术与自然、社会的关系基础上,形成的探索自然的内驱力和孜孜不倦、严谨求是的科学态度,敢于质疑批判和善于反思创造的创新精神,恪守伦理道德规范和推动可持续发展的社会责任感。

2.试题解读

本题以“山水林田湖草沙一体化保护和系统治理”生态战略思想和我国生态脆弱地区的“以水定绿”生态治理理念为背景;以“探索我国西北某地防风阻沙的合理方式”为情境材料;以“设计实验,探索最佳阻沙效果的灌草种植方式”为情境任务,考查植被的功能、生态环境的整治等地理必备知识,考查学生的区域认知、综合思维、人地协调观和地理实践力等地理核心素养。在知识内容上体现了基础性和综合性;在问题设置上体现了开放性;在问题解决方面体现了应用性;在考查形式上体现了创新性。情境的设置和试题的思考、分析和解决过程体现了科学探究实践的思维方法,彰显了科学教育在地理学科中的重要性,通过“设计实验”这一科学思维和方法抓手实现从解题到解决问题的转变(表2)。

3.试题分析

本题任务为“设计实验,探索当地水资源约束下最佳阻沙效果的灌草种植方式”,应全面呈现实验的基本要素,包括实验名称、实验目的、实验场地、实验设备与器材、实验(环境)条件及注意事项、实验操作步骤、数据处理与分析(表3)。

本题也旨在引导学生突破“灌木比草防风阻沙的效果好”的经验和思维定势,以及“植被绿化就会产生正向生态效应”的错误认识,辩证看待绿化的生态效应,用科学的态度和思维方法认识“不当绿化可能会造成生态功能次生退化的风险”以及“充分遵循自然生态水文规律和植被—水文—风沙关系的基础上进行科学绿化,实现高质量治理和治理的可持续性”的生态环境观和治理观,提高学生在特定条件下探寻地理规律和解决现实问题的能力。

三、教学启示

1.发挥地理教学中科学教育的作用

自然地理规律与原理本身是科学知识的重要组成部分,其发现、验证、应用过程是科学发现与应用的重要组成部分。自然地理和物理、化学、生物等科学课程在思维方法和理性逻辑上具有相通性,在科学大概念(如“物质与能量”)上也是相通的,在一些知识内容上也相互关联,因此,科学教育可为地理学习、探究提供知识支撑、思维方式和方法论基础。在地理教学过程中将地理问题精心设计成科学活动,让学生重演科学家的发现过程或模拟科学探究的完整过程,像科学家一样去观察和思考世界,提出假设—设计实验—操作实验—检验假设—得出结论。在“简约化”的发现、探究过程中,促使学生在观察比较、测量分析、实验推理、科学论证等方面的能力增强,有效促进学生地理思维力和问题解决能力的发展。科学本身重视理性思维、探究实践和质疑创新,科学思维有利于促进区域认知和综合思维等地理思维方式的发展;科学探究与实践能增强地理实践力;科学态度与责任则能更深刻地筑牢人地协调观等价值观念。可见,科学教育有利于促进学生地理核心素养的形成。

本题通过“设计实验,探索当地水资源约束下具有最佳阻沙效果的灌草种植方式”情境任务设置,使学生在充分认识区域特定环境条件下和植被性状特征及其功能等生物跨学科知识的基础上,像科学家一样通过科学实验和科学推理论证植被(种植方式)、水文(水资源)、土壤和大气(风沙)等地理要素之间的微妙约束关系。从探寻最佳阻沙效果的灌草种植方式的科学实验过程中,学生能充分认识人类通过科学技术寻找解决人类所面临问题的新方法的途径以及在科学技术的应用背景下人类活动对生态环境和区域可持续发展产生的正向干预和影响,区域认知、(要素)综合思维和人地协调观等地理思维在地理实践的基础上有机融合,促成学生地理核心素养的发展。

2.注重地理教学中科学思维的培养

科学思维是科学素养的核心要素,也是培养创新思维和创新能力的基础。常见的科学思维包括比较与分类、分析与综合、归纳与演绎、控制变量与主变量法、元认知和自我调控、科学推理和论证、科学建模等。比较是根据一定标准确定探究对象共同点和差异点的逻辑方法,科学的比较通常要异中找同、同中找异,即从表象差异大的事物找出本质相同点,从表象相似的事物找出本质差异点;分类是在比较的基础上,根据事物的本质特征将事物分门别类,科学的分类有利于使繁杂信息条理化、系统化,有利于揭示和掌握事物的内在规律,为人们发现事物和预见事物发展方向提供向导;分析是把研究对象分解成简单的部分或步骤,对各部分或步骤分别加以考察和研究,从中找出事物的内在矛盾和本质联系,从感性具体走向抽象本质的过程;综合与分析是对立统一的关系,是将研究对象相互联系的各部分、各要素或各步骤进行概括、总结,综合成整体的思维过程,也是从抽象走向理性具体的过程;归纳是从个别、特殊事物、现象或规律推出一般、普遍的结论,可从个别、特殊的经验事实中提出科学猜想或假说,并用实践数据和逻辑方法进行论证、判伪,从经验事实中得到的结论,要通过观察、实验、分析等方法进行检验和修正;演绎和归纳是对立统一的关系,是从一般事物或现象的普遍性原理、规律推出个别、特殊事物或现象的特征和规律,可做出科学预见;控制变量与主变量法是在纷繁复杂的多要素、多变量中通过控制某些要素变量,研究另外要素变量或主要要素变量的方法,它可将问题化繁为简;元认知和自我调控是对自我思维过程中的认知和自我调控能力,有助于在解决问题过程中优化思维和方法;科学推理和论证是对现实和实验现象进行逻辑推理,建立现象与目标问题之间的因果联系;科学建模是基于大量事实或实验现象、数据构建解释模型,揭示事物的本质属性、相互关系和内在规律。在地理教学过程中,教师应鼓励学生运用多种思维和跨学科思想方法探究,摆脱思维定势、大胆创新,积极探索新思路、新方法,积极主动发现新问题、探寻新规律、得到新结论,促成创新思维和创新能力的形成[3]。

设计本题实验时,首先,需要对不同灌草种植方式进行分类;其次,在实施实验过程中不仅需要基于当地自然环境条件下对实验条件(如水资源)进行控制,还需要对不同灌草种植方式的阻沙效果进行比较、分析,并利用科学逻辑推理的方式找出灌草种植方式与阻沙效果之间的关联性;最后,对不同灌草种植方式的阻沙效果进行综合、归纳,找到最佳阻沙效果的种植方式。另外,在获取数据的基础上,还可通过数学方法找到在水资源约束条件下不同灌草种植方式与大气沙尘运动之间的数量关系,构建出它们之间的科学模型。

3.践行以探究实践为主的教学方法

探究实践是连接理论和实践的“桥梁”,是理论与实践之间的“转化器”,也是进行知识应用和知识再造的“孵化器”。探究实践是在科学思维的指引下通过观察发现问题—提出假设—设计实验—实施实验—获取数据—分析数据—交流评估—解决问题的过程探索自然现象和自然规律的方法和行动,并在技术、工程应用过程中拓展探究途径和体现科学价值。开展探究实践要从观察和提出问题开始,以地理科学问题为中心,注重激发学生兴趣和自主参与,重视资料和数据的收集、分析、归纳、总结及合作与交流[4]。探究实践贵在模拟科学发现的全过程,在科学的发现过程中科学素养和地理素养得到自然而深刻的发展。实现探究实践的教学方法有很多,其中,比较有效的是项目式教学,项目式教学是以真实地理情境问题为依托,通过确定项目任务、制定实施方案和计划、项目实施、评估反馈、展示分享等环节和步骤实施教学的一种教学方式[5],它最大的优点在于学生在主动合作完成项目的过程中实现地理科学思维的培养、理论与实践的结合。

本题可采用项目式探究实践活动进行教学设计:①呈现项目背景,根据项目需求提出问题,本题主体背景是“西北某干旱地区风沙危害大”,项目需求及问题是“探索当地水资源约束下具有最佳阻沙效果的灌草种植方式”;②根据问题需要确定任务,本项目任务有“设定灌草种植方式”“测量空气中沙尘运动”等;③通过查阅资料、调查访问等方式进行“前期研究”,如了解灌木和草的性状特征以及根据植被地带性原理选择适合当地种植的灌木和草类植被;④根据问题、任务及前期研究,提出研究方案,讨论和选择最优“设计方案”,本项目以实验的方式进行研究;⑤实施实验,合理布置试验田、仪器设备等实验设施器材,科学操作实验,获取数据;⑥对数据进行处理、分析,构建科学(数学)模型并进行评估,得出结论,若结论与已有科学原理或现实严重不符,需要回到第四步,对方案和实验设计进行检视、重新设计和实施,反复迭代,直至可信可靠;⑦“展示交流”,将研究过程和结果撰写成研究报告,并进行展示和交流,反思项目学习的收获(图1)。通过项目式探究实践活动的实施,经历科学发现(水资源约束条件下不同灌草组合方式的阻沙效果)和问题解决(寻求水资源约束条件下最佳阻沙效果的灌草组合方式)的过程,实现从知识向素养的转化。

参考文献:

[1] 魏辅文.加强中小学科学教育 推动拔尖创新人才早期培养[J].中小学科学教育,2024(1):16-19.

[2] 郑永和,周丹华,王晶莹.科学教育的本质内涵、核心问题与路径方法[J].中国远程教育,2023(9):1-9,27.

[3] 李敏,顾永刚.数学思想方法在中学地理教学中的应用探析[J].地理教育,2023(10):3-8.

[4] 高云峰.探究实践:中小学推进科学教育的关键点[J].中小学管理,2023(6):14-18.

[5] 孙显廷.高中地理项目式教学的探索[J].地理教育,2022(S2):90-91.