区域认知素养在高考地理中的考查特点和教学启示

作者: 尹志和 杨春泉

摘 要:区域认知素养已成为高考地理试题考查的重要内容和支撑点。本文以2024年6月浙江选考地理试卷为例,探究区域认知素养在高考地理试题中的考查方式和考查特征,并尝试从构建心理地图、剖析区域特征、创设真实情境、创建思维导图四个方面探索区域认知素养的培育策略,以提升地理复习教学的有效性和针对性。

关键词:区域认知;心理地图;真实情境;思维导图

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2025)01-0040-06

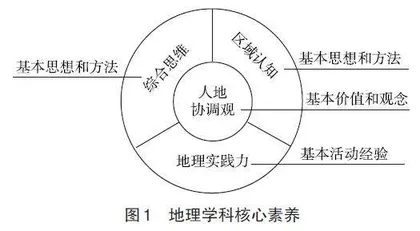

《普通高中地理课程标准(2017年版)》(以下简称“地理课标”)提出了“地理学科核心素养”,它是学科育人价值的集中体现。地理课程实践性较强,学生在实践活动中运用区域的视角多方位、多角度地认识地理事物,使学生在现实世界中体验、感悟人地关系的发展变化(图1)。区域性是地理学科的重要特征,高考地理试题对地理事物的区域性和区域发展越来越关注,区域认知素养在高考地理试题考查中越来越重要。区域认知素养已成为学生必备的学科核心素养,它是认识地理环境和人地关系的思维方式和能力[1]。

一、区域认知素养的内涵及其构成

地理课标指出:“区域认知是从空间—区域视角认识地理事物和现象,对地理事物和现象的空间格局有较强的观察力,并运用区域综合分析、区域比较、区域关联等方法认识区域,简要评价区域现状和发展。”高中地理教学对区域认知培养的重点是对区域位置的感知能力,区域定位是区域认知的前提条件。区域定位确定的节点或地方围成的空间就是区域范围,它可能是具有特殊意义的区域,其划分的标准可能是空间尺度、地理要素或区域功能等。区域特征是由区域自然地理特征和区域人文地理特征组成的,它是区域认知的核心内容。区域之间或区域内部都存在着差异,这些差异是区域联系的基础,促进了区域分工与协作,进而逐渐形成了区域发展的特色和优势。区域认知素养注重培养学生以区域的视角,采用正确的方法与工具认识区域,评析区域发展条件,扬长避短,最终促进区域的可持续发展,这是区域认知的最终目的(图2)[2]。

二、区域认知素养在浙江选考地理试题中的考查方式和考查特征

在分析近两年浙江选考地理试卷(以下简称“浙江卷”)后,发现2024年浙江卷在结构和分值分配上进行了一些调整。2024年1月和6月浙江卷选择题部分由原来的20个2分题加5个3分题变更为25个2分题,导致选择题总分值从55分调整为50分。非选择题的分值由原来的45分变更为50分,而题目的数量保持不变。在非选择题部分,分值调整体现在第26题增加了3分,第27题增加了2分,而第28题分值保持不变(表1),这3道题分别涉及选择性必修一、选择性必修二和选择性必修三的知识点。2024年浙江卷题型和分值的变化旨在更合理地分配试题的难度和权重,更准确地评估学生对地理学科知识的掌握程度和应用能力。

1.考查方式

在2024年6月的浙江卷中,对区域认知素养的考查占有较大比重,总分值达71分。试卷中的试题素材多采用图文结合的形式呈现,涉及的地理图形图像包括区域地图、示意图、统计图、景观图等,极少数的素材以纯文字的形式呈现。在选择题部分,地理图形图像的呈现形式通常只有一类,以统计图为主,包括表格、折线图、柱状图等。而在非选择题部分,地理图形图像的呈现形式通常包括两类,以区域地图为主,辅以统计图。通常情况下,统计图作为区域地图的补充和说明,其类型多样(表2)。

从考点来看,主要集中在区域差异和区域特征,特别是考查区域差异的题目,多涉及比较两个地区区域特征的差异,如第5题“最有可能发育大型溶洞的位置”(小尺度区域特征比较),第15题“影响两地降水季节变化的主要因素”(不同位置的地中海气候特征比较),第16题“陕西省粮食生产重心移动的原因”(陕西省内部区域特征比较)等。从能力考查的角度来看,试卷对区域信息加工处理能力要求较高,如第5题“判断大型溶洞出现的位置”,学生根据所学知识推断大型溶洞最可能出现在石灰岩广泛分布地区。通过分析示意图(图3),学生可判断出②或③处可能是大型溶洞的位置,因为④处砂页岩为隔水层,地下水在③处形成地下暗河,流水溶蚀作用强烈,因此更易形成大型溶洞。这类题目对学生逻辑推理能力要求较高。

2.考查特征

2024年6月浙江卷突出立德树人的教育理念,试题内容覆盖了区域特征、区域差异及可持续发展等主题,特别关注中、小尺度的区域,通过真实区域情境考查学生的地理实践力和问题解决能力。

(1)空间尺度:中、小尺度区域考查多

根据空间尺度的大小,将区域划分为大尺度区域(如世界和大洋)、中等尺度区域(如国家和省)、小尺度区域(如县和乡镇)。2024年6月浙江卷考查中等尺度区域的题目共有11题,如第9、10、13题等;考查小尺度区域的题目共有6题,如第18、19题等。由于小尺度区域通常包含在中等尺度区域内,而中等尺度区域又包含在大尺度区域内,因此,在解决中、小尺度区域问题时需要考虑大尺度区域的特征。同时,中、小尺度区域问题具有区域特殊性,也使其成为高考地理试题中的高频考点。

(2024年6月浙江卷第9~10题)有机土在我国分布广泛,其有机质积累量超过分解量,有机质含量极高。图4为青藏高原有机土主要分布区示意图。完成9~10题。

本题组以中等尺度区域为载体,考查图示区域的自然地理特征。第9题通过分析地图信息,得知有机土主要分布在青藏高原东部的河流源头地区。由于海拔高、气温低,导致有机质的分解速度慢于其形成速度,因此有机质含量高。同时,青藏高原东部气候比较湿润,因此,正确选项为A。第10题,有机土的形成需要长期的积水和滞水条件,由于该地海拔高、气温低,导致多冻土地貌分布,地表水不易下渗,易形成沼泽地,因此该地主要植被为沼泽草甸。高寒草原和高寒草甸主要分布在青藏高原西部的干旱半干旱区,而沼泽化的草甸零星分布于青藏高原东部的湿润区。稀树草原主要分布在我国云南南部元江、澜沧江、怒江及其支流所流经的山地峡谷地区,因此,正确选项为B。

(2)素养体系:区域特征和差异考查多

近几年浙江卷逐渐减少对区域定位能力的考查,转而加强了对区域特征及其差异的考查。区域差异的分析是在区域特征基础上进行的,它要求比较不同区域或同一区域内部的自然要素特征和人文要素特征的差异,探讨这些差异背后的区域联系。这种考查方式旨在强化学生对地理环境和人地关系的认识,提升他们的思维方式和问题解决能力[3]。

(2024年6月浙江卷第26题第1小题)图5为东南亚部分地区略图。

简析该国森林碳汇量大的气候原因。(4分)

本题主要考查印度尼西亚的气候特征,该国位于低纬度地区,介于南北纬10°之间,终年受赤道低气压带控制,形成全年高温多雨的热带雨林气候。该国热带雨林植被数量多,生长速度快,因此,对二氧化碳的吸收能力强,使得该国森林碳汇量大。

(3)构成要素:要素特点和变化考查多

区域是由自然地理要素和人文地理要素相互作用构成的综合体,每个区域都有各自的特征,这是划分区域的重要依据。区域的组成要素不是一成不变的,而是发展变化的,这些变化会驱动区域特征的演变。这就是地理过程性思维,即对地理现象的发生、发展和变化过程的理解和分析能力,是浙江卷考查的重点之一。这一思维方式要求学生不仅要掌握地理要素的现状,还要理解其变化过程,以及这些变化对区域发展的影响。

(2024年6月浙江卷第28题第3小题)材料一:滦河三角洲潟湖—沙坝海岸是由滨岸沙坝与其内侧的潟湖和陆域海岸组成,曹妃甸岛原为该海岸滨岸沙坝中的沙岛。2003年对曹妃甸岛以北的浅海滩涂(潟湖)实施围海造陆工程,在带来巨大社会和经济效益的同时,也对周边海区潮流等环境产生影响,改变了自然岸线形态特征,挤占了生态空间。近年来部分岸线实施了生态修复项目,取得了良好的效果。

材料二:图6为曹妃甸围海造陆工程范围示意图。

分析围海造陆工程对潟湖生态环境的不利影响。(7分)

本题主要考查人类活动对区域自然地理要素的影响,及其导致的区域生态环境变化,这也是对地理过程性思维的考查。根据题目中的关键信息提示“围海造陆、海区潮流、岸线形态、生态空间”等,学生需要结合关键信息和已学的核心知识来解决实际地理问题。围海造陆挤占了潟湖的生态空间,阻挡了海水进入潟湖,减弱了潮流、海水的侵蚀和搬运能力,河流带来的泥沙淤积量增加,从而加速了潟湖萎缩。此外,围海造陆还减少了潟湖海水的流入量,降低水体交换能力,导致水质下降,生物多样性减少,生态功能退化。

(4)区域载体:以现实区域为载体,规律、原理考查多

2024年6月浙江卷除第3、4题是纯文字材料题目外,其余题目都采用了图文结合的呈现形式。这些题目通过文字材料和各类地理图形图像呈现具体的区域背景,将考试问题置于现实区域的情境中,这有利于考查学生运用区域认知的方法和工具,以及应用地理规律和原理来分析和解决实际问题的能力。

(2024年6月浙江卷第25题)亚洲的天气、气候与气压场的分布及变化直接相关。图7为沿100°E海平面气压(单位:hpa)年变化图。据此完成第25题。

本题以现实区域为载体,考查大气运动的相关规律和原理。从图中可以看出,气压变化最大的区域大致为我国西北地区(100°E,45°N)。春季,由于地表升温快,导致近地面空气受热上升,形成低压区,这使得该地春季易出现大风和沙尘天气。此外,春季植被覆盖率低,裸露的土地面积大,有利于沙尘天气的形成。夏季,由于该地距海较远,受东南季风影响小,降水少。秋季,随着气压升高,该地易受高压控制,出现秋高气爽的天气。气旋受热力、气流运动等影响大,与气压变化关联小。冬季,该地受高压控制,多晴朗天气。在夜晚,大气保温作用弱,地面通过长波辐射散失热量,导致近地面温度迅速降低,形成上暖下冷的低空逆温现象。因此,正确选项为 D。

三、区域认知素养的培育策略及教学启示

浙江省部分高中学生在区域地理知识掌握方面存在薄弱环节,这可能与部分地市初升高考试中,将包含地理学科的社会学科作为开卷考试科目有关,导致学生对这部分内容的学习重视程度不够。从2024年6月浙江卷可以看出,区域认知素养在高考地理试题考查中占有非常重要的地位。因此,高中段的区域地理教学不应局限于区域地理知识本身,而应通过补充相关的区域地理素材和区域地图,引导学生探究具有特殊意义的区域可持续发展的方向和措施。这样的教学方法有助于学生从区域的基础知识学习逐步过渡到解决深层次区域地理问题的能力培养,激活学生深层次思维活动,从而有效提升学生的区域认知素养。

1.构建心理地图,增强区域空间感知能力

美国国家课程标准认为,心理地图是个体对地表某一方面或某些方面的内化印象,反映出人们对空间位置和不同区域尺度的认知。心理地图的形成和积累是一个复杂的、逐步实现的长期过程[4]。心理地图的形成是一个复杂的认知过程,通常可分为感知阶段、分析阶段和创造性思维形成阶段等(图8)。在高中地理教学过程中,教师可有效运用各类地理图形图像来阐释地理现象、地理规律和原理,通过读图、识图、绘图、填图等教学方法,教师可引导学生把新获得的地理知识整合到自身已有的心理地图中,形成新的心理地图。心理地图的构建不仅是对地理事物空间位置和分布的认识,更重要的是体现构成地理事物的各要素之间的空间差异及联系。心理地图能帮助学生评估区域发展的得失,并创造性地提出区域发展的潜在方向和可行途径。心理地图构建有助于提升学生的空间思维能力,使他们更好地理解地理空间关系和地理现象的分布特征。

2.剖析区域特征,深化区域差异认知能力

区域特征是自然地理要素和人文地理要素相互作用的结果,它为理解地理环境的整体性和差异性提供了基础。同一个区域内部和不同区域之间存在共性和差异,也正是区域内部或区域之间存在差异,才促使区域各要素流动,由此产生了区域联系[2]。2024年6月浙江卷中,涉及区域要素的特征、差异和联系的题目较多,这突显了在高三地理教学中对区域自然地理要素和人文地理要素分析的重要性。在教学过程中,教师应采用比较、分析、推理和归纳等方法,从时空综合的角度探讨区域各要素之间的关系。通过这样的教学方法,学生能够抓住区域的主要地理特征,比较区域之间的差异,找到区域发展的优势和不足(图9)。