学术情境类地理试题设计的“痛点”问题与对策研究

作者: 鲁旺 郝鹏翔

摘 要:学术情境是素养立意下的重要试题情境类型。本文基于命题研究的相关经验,提出学术情境类地理试题存在科学性、学科性、适切性、情境效度方面反映的“痛点”问题,并以两道区域大型考试试题为例,从实践研究的视角提出了“研读相关学术研究”“依循学科思想方法”“依据高考评价体系”“运用信息编码工具”等对策。经区域测试反馈,两道试题的难度和区分度等指标状况良好,较好地实现了科学评价和引导教学的功能,验证了对策的有效性,可为探索科学化、规范化的学术情境类地理试题设计路径提供参考和借鉴。

关键词:学术情境;地理试题设计;问题;对策

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2025)01-0049-06

情境认知理论认为,核心素养需要在复杂情境中得到发展,也需要在复杂情境中得到评估。《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)明确提出了“联系学生日常生活的情境”“地理与生产联系的情境”和“地理学术情境”三类试题情境[1]。其中学术情境类地理试题源于地理学术研究,是具有真实性、学科性、开放性和不良结构的问题情境[2],是实现素养评价和立德树人功能的重要试题类型。然而,受命题者能力、经验的限制以及情境化命题自身局限性的影响[3],当前许多学术情境类地理试题存在一些影响试题评价功能的“痛点”问题。这些问题不仅影响考试评价,更对地理学科基础教育的发展有害,是中学地理被戏谑为“玄学”的罪魁祸首。

一、学术情境类地理试题设计的“痛点”问题及表现

1.科学性不足

科学性是试题设计的重要原则,试题设计应确保无科学性或知识性错误。由于学术情境类地理试题的命题素材往往来源于国内外地理学科专业期刊或著作,命题者若对命题素材中的研究观点、证据、推理过程等存在理解偏差或命题者采用了存在较大争议的学术观点,将直接影响试题的科学性。学术情境类地理试题的科学性不足往往表现为图文素材、问题、答案或解析的表述存有争议,甚至有误。

2.学科性不强

地理学具有综合性、区域性和交叉性等特点,其中交叉性是指地理学常需要与其他自然学科、社会学科、技术学科相互交叉[4],以解决新面临的复杂问题。因此,地理学术研究常借鉴或使用其他学科的研究方法和研究理论。命题者在采用交叉性强的命题素材时可能出现对其他学科关注较多,而对本学科关注较少的现象,使得试题设计学科性不足,甚至失去“地理本味”。学术情境类地理试题的学科性不强通常表现为:①问题设计随意,与地理学科知识体系关联度小,如有些基于复杂地理统计图设计的问题更像数学题,有些以区域发展为主题的问题更像政治题;②问题链的设计缺乏学科逻辑,仅考查碎片化的学科知识,未能实现引导学生运用学科思想方法解决地理问题的育人价值。

3.适切性不够

学术情境类地理试题设计的重要立意是通过引导学生探究学术问题,关注学科发展,培育科学精神。但若命题者没有准确地把握到命题素材与中学地理教学的关联点,则可能使得试题难度过大、脱离学生的认知实际,并导致考试评价的效度不佳、信度存疑等问题。学术情境类地理试题的适切性不够主要表现为考查方式过度强调创新、考查内容超出课程标准的要求等。

4.情境效度不高

试题情境是问题产生和解决的背景,其呈现形式包括文字、数据、图像、表格等。学术情境类地理试题的情境创设需要命题者对命题素材精心加工,运用一定的呈现手法提供有效的解题信息,其质量直接影响试题核心功能的实现[5]。关于学术情境类地理试题的材料加工,新课标明确提出要淡化“专业”痕迹,注意表达的通俗性,给予必要、充足的信息。目前,学术情境类地理试题的情境效度不高主要表现为语言表达过于生涩、陌生学术概念过多或未加解释、情境信息量过多或不足等。

二、黄河贯通古大湖试题呈现

河流是连接大气圈、水圈、岩石圈、生物圈的纽带,其形成和演化过程与局部或区域的地质构造运动过程、气候演化过程相互耦合,是当前自然地理学研究的热点领域。“河流演化”也是较为常见的学术情境类地理试题的主题。本文以两道“黄河贯通古大湖”试题为案例。

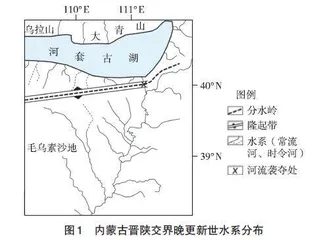

【试题一:黄河贯通河套古湖】河套盆地为新生代断陷盆地,盆地内部的地层中普遍存有巨厚的湖泊沉积物。研究表明,距今约12万年,盆地内存在巨大的内陆闭塞型湖泊,称为河套古湖。河套古湖南侧以东西走向的隆起带作为分水岭,隆起带地势西高东低。在距今约3万至2万年前,隆起带东端的分水岭因溯源侵蚀被切穿,发生了河流袭夺,导致河套古湖湖水外流并消亡。图1示意内蒙古晋陕交界晚更新世水系分布。

(1)描述晚更新世河套古湖湖水外流前盆地内河流的水系特征。

(2)说明河套盆地的地层中湖泊沉积物巨厚的原因。

(3)分析隆起带东端利于发生河流袭夺的因素。

(4)研究认为,大青山发生的多次超强地震也是河套古湖萎缩消失的原因之一,请说明理由。

【试题二:黄河贯通共和古湖】共和盆地位于青藏高原东北部,盆地内流动沙丘广布。共和盆地中普遍填充了上、下两套沉积地层。研究表明,更新世共和盆地曾是一个大的淡水湖,称为共和古湖。随着地壳整体性抬升,黄河切穿龙羊峡,共和古湖被逐渐排干。图2示意共和盆地概况,图3示意共和盆地沿着中轴线的地形剖面。

(1)比较共和盆地中轴线沿线区域的地势差异。

(2)简析共和盆地内部流动沙丘广布的地形因素。

(3)图中黄河谷地地区的上、下两套沉积地层中,上层沉积物粒径大于下层,试分析原因。

三、学术情境类地理试题设计中“痛点”问题的对策

1.研读相关学术研究,保障试题的科学性

在学术情境类地理试题的命题实践中,大多数命题者会对命题素材进行多次精读以准确把握各项研究内容。例如,李永全[6]以“克里雅河流域自然地理环境演变试题”设计为例,详细地说明了试题的问题情境创设、答案编写等在命题素材中的来源和依据。然而,若命题者对命题素材相关学术领域缺乏了解,即使多次精读仍有可能对命题素材存有理解偏差或出现不慎采用“一家之言”的情况。因此,为更好地保障命题的科学性,一方面有必要依据命题者的专业背景、研究专长和所熟悉的领域进行合理分工与协作;另一方面,命题者仍有必要对所选择命题素材的相关学术研究领域进行拓展性阅读,以了解该领域的研究概况和存在的主要分歧。

本文两道试题的命题素材分别为聂宗笙[7]和赵希涛等[8-9]在《地学前缘》和《地球学报》公开发表的论文,所涉及的学术研究领域为黄河的形成与演化。当前,该研究领域普遍认为黄河的形成与古黄河贯通多个盆地内的古大湖而发生的水系重组事件密切相关[10],但对黄河的贯通时限、具体演化过程等认识依然未达成共识[11]。其中,对黄河中上游地区的研究存在的争议包括:①黄河上游存在“古黄河和新黄河”之争;②晋陕峡谷段黄河在中新世的流向存在争议;③黄河中游存在“中新世内流黄河和中新世外流黄河”之争。笔者进一步梳理了两道试题的背景素材研究区域共和盆地、河套盆地黄河演化存在的主要学术争议,并提出相应的试题设计应对策略(表1),以确保试题的科学性。

2.遵循学科思想方法,强化试题的地理味

问题链的“地理味”是学术情境类地理试题“学科性”的重要体现。从育人价值来看,学术情境类地理试题的问题链应具有引导学生“发现和解决学术问题”的功能指向。为实现这一功能,问题链的设计应充分重视学科思想方法的引领作用[16]。图4示意学科思想方法的引领下两道“黄河贯通古大湖”试题问题链的设计路径。

一方面,试题问题链由若干个问题构成,每个问题的设计应充分体现学科思想方法。命题者可对学术问题研究中涉及的学科思想方法进行梳理,密切关联学科必备知识,从“围绕区域差异考查地理特征”“基于空间关系原理考查地理联系”“聚焦区域表现考查地理过程”三个方面捕捉“问点”并形成设问。例如,在对地理特征的考查中,试题一关注了不同区域河流水系特征的异同,试题二则关注了不同区域地势特征的差异,体现了“差异性思想”“尺度思想”的引领和“空间观察法”“比较法”的运用;在对地理联系的考查中,试题一关注了湖泊沉积物巨厚的原因、河流袭夺发生的条件以及地震对湖泊消亡的影响等,试题二关注了影响沙丘形成的因素和影响沉积物差异的因素,体现了“系统思想”“整体性思想”的引领和“分析与综合法”“空间观察法”的运用;在对地理过程的考查中,两道试题均关注了黄河贯通古湖和水系演化过程,体现了“系统思想”“整体性思想”和“格局—过程耦合思想”的引领和“分析与综合法”“空间观察法”的运用。

另一方面,需要对设问进行筛选和组合,围绕学术问题的提出和解决形成问题链。两道试题均遵循了“观察区域特征—发现学术问题—搜集地理证据—分析与解决学术问题(地理假设与地理论证)”的研究路径,助力学生充分理解黄河贯通古大湖的学术问题,体现了“从空间看待一切”[17]这一地理学思想方法的引领和地理思维的运用。

3.依据高考评价体系,提升试题的适切性

贴近教学实际是试题适切性的直观体现,也是试题实现科学评价、考试实现服务选才的必然要求。高考评价体系是高考命题的理论依据与实践指南,它以“四层”规定考查内容,以“四翼”规定考查方式,以“一核”明确考试的核心功能,是系统的、科学的、创新的评价体系[18]。发挥好高考评价体系的指引和评价作用,是确保高中各学科试题适切性的重要途径。

依据高考评价体系开展命题实践的关键是要与各学科的课程标准相结合:从考查内容来看,需要对学科的“必备知识”“关键能力”“学科素养”和“核心价值”进行具体而准确的梳理[19],确保试题的考查内容在纲领性文件的规定范围内;从考查要求来看,试题的设问在“基础性”“应用性”“综合性”“创新性”方面要有不同层次的表现,以实现对不同层次学生的科学评价和对一线教学的促进作用;从核心功能来看,试题情境创设要体现学科育人价值,服务落实立德树人根本任务。

依据高考评价体系对两道“黄河贯通古大湖”试题进行分析(表2、表3)。试题设计密切关联了新课标多条内容要求,为把握考查内容起到了准确的框定作用。从考查内容来看,各设问对必备知识的考查均有不同,对关键能力和核心素养的考查体现出明显的差异性、关联性和进阶性,实现了对考查广度和深度的兼顾;从考查要求来看,各设问也表现出明显的差异性,较好地实现了对不同层次学生的评价。通过对以上内容的把握,试题较好地实现了学术情境类地理试题应有的价值立意。

4.运用信息编码工具,确保试题情境的效度

情境化测验理论认为,试题情境应确保与作答任务强关联[20]来服务于测评目标。罗日叶从多个方面对“好的情境”进行了描述,他强调“一个激发学生动机的情境”既需要“意味深长”,又需要“容易理解”[3],可见试题信息的呈现需要“显隐有度,相互配合”。普利特和阿姆德(Pollitt & Ahmed)认为,情境化对试题的威胁主要体现在语言、熟悉性和注意力三个方面,过量信息和无关信息都会对试题的效度产生威胁[20]。因此,试题的情境设计要同时把握好情境信息间的联系以及情境信息、作答任务和测评目标间的强联系(图5)。

在命题实践中,对于“试题要素间联系”的把握很大程度上依靠命题人的经验,通常以团队研讨、反复打磨、多次修改的方式确保情境效度。为减少对经验的过度依赖、寻找评价以及提升情境效度的客观依据,本文将试题情境信息编码,分析试题要素间的联系(表4、表5),发现两道试题的情境信息具有以下特点:①信息总数接近,均有十余条,为复杂学术问题的解决提供了支撑。②作答任务关联的信息数量最少为2条,最多为8条,平均为4.42条,作答任务在获取和解读信息的难度要求方面具有显著的差异性。③作答任务关联的信息间有着密切的联系。有四个作答任务关联的信息同时包括显性信息(与作答任务有显著的直接联系的信息)和隐性信息(与作答任务有间接联系的信息)。例如,“黄河贯通河套古湖”试题作答任务Q3关联的隐性信息B6(毛乌素沙地)和B7(经纬度)的作用是与显性信息B2(水系分布,常流河、时令河的空间分布差异)相配合,引导学生关注降水的空间差异,并进一步分析流水作用的空间差异,得出“隆起带东部降水较西部多,流水作用强,更易因河流溯源侵蚀发生袭夺”的结论。此外,另外三个作答任务虽然仅有显性信息的关联,但也能体现出信息间的相互配合。例如,“黄河贯通共和古湖”试题作答任务Q3所关联的A3、A4、A5、B3四条显性信息分别交代了沉积地层概况、共和古湖的存在、共和古湖消亡的原因、目前的水域状况(黄河龙羊峡水库、黄河及其支流),引导学生通过将沉积物作为地理证据来分析共和盆地内水系“由湖到河”的演变过程。④除“黄河贯通共和古湖”试题中的信息B2(茶卡盐湖)以外,两道试题的所有信息均与作答任务有直接或间接的联系,有些信息与多个作答任务有联系。试题的情境效度与高考真题接近,呈现了较好的水平。