“双新”视域下高中地理一轮复习的深度教学策略

作者: 廖运洪

摘 要:深度教学是推动高三地理一轮复习效能飞跃的核心驱动力,深植于对新课程标准及新高考评价体系精髓的深刻洞察与精准把握。通过对理论精髓的精炼、萃取与持续实践深耕,地理教师可构建一个集高效、深度挖掘于一体的复习策略框架,凝练一种知能并蓄、深邃细致的教学模式,从而拓展知识的宽度、攀登理解的高度、挖掘思维的深度、提升评价的效度,引领高三地理复习教学迈上新的台阶,实现质量与效率的双重飞跃,为学生高考奠定地理知识与实践能力的基石。

关键词:新课程标准;高考评价体系;地理一轮复习;深度教学

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2025)01-0055-05

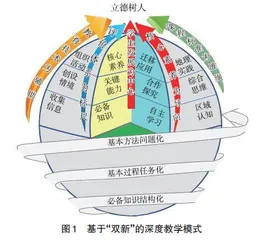

深度教学是推动高三地理一轮复习效能飞跃的核心驱动力,是深植于对新课程标准及新高考评价体系精髓的深刻洞察与准确把握之上。通过对理论精髓的精炼、萃取与持续实践深耕,构建一个集高效、深度挖掘于一体的复习策略框架,凝练一个知能并蓄、深邃细致的教学模式(图1),从而拓展知识的宽度,攀登理解的高度,挖掘思维的深度,提升评价的效度,引领高三地理复习教学迈上新的台阶,实现质量与效率的双重飞跃,为学生高考奠定地理知识与实践能力的基石[1]。

一、领悟“双新”精髓,厘定深度教学目标

明确的教学目标为深度教学指引方向,引导教师针对教学内容选择合适的方法,高效地分配教学时间和资源,解决关键问题,提高教学效果。同时,教学目标为教学评价提供了依据和标准,帮助教师客观评价学生的学习效果,及时调整教学策略。

1.新课程标准是制定教学目标的依据和选择教学方法的指引

新课程标准是国家对基础教育课程的基本规范和质量要求[2],它体现了课程价值的普及性、基础性和发展性,新课程标准根据学生不同学习阶段的身心发展规律,给出适宜的学习方法指引,明确提出知识、能力和素养要求(表1)。

2.高考评价体系是对学业质量水平目标的概括与升华

从表1可以看出,基于新课程标准的教学目标的设定,是以不同阶段的学业质量水平为指导的循序渐进的过程。新课程标准为高考评价体系提供了参考依据,而高考评价体系促进了新课程标准的实施,两者在教学目标等方面有高度的统一性。高考评价体系的“一核、四层、四翼”考查目标,是对以上四级学业质量水平的高度概括和升华,从人才培养和选拔的高度,全面、准确地说明了知识、能力、素养之间的关系(图2)。纵观新高考试题,情境扮演着重要的角色,情境不仅是知识的重要载体,而且贯穿于能力培养和素养提升的始终。

二、强化必备知识的工具作用,夯实深度教学的基础

知识为基,是对必备知识地位和作用的高度概括。必备知识是从旧知到新知、从知识到能力的纽带,是能力培养和素养提升的前提,是实现学科价值的重要保证,是实践探究的重要工具。必备知识的学习,不是简单的传授知识的过程,而是学生知识体系重构、学习方法探索、内化和应用的过程。知识建构主要从下面3个维度着手。

1.科学融合,扩大知识建构的宽度

地理知识覆盖面广且具有很强的综合性,包括自然科学和社会科学的综合,书本知识与生活知识的综合,以及丰富的跨学科知识的综合。强化知识融会贯通,拓宽学生知识面,推动知识建构的高效化,夯实深度学习的基础。例如,地貌景观是自然要素和人文要素共同作用形成,还与旅游、农业生产、交通运输等关系密切。在讲到喀斯特地貌时,引导学生开展化学操作实验,演示喀斯特地貌的溶蚀过程(图3)。讲到冲积扇时引导学生开展模拟演示实验,演示冲积扇的形成过程(图4),深入浅出,事半功倍[2]。

2.善用思维导图,增加知识建构的厚度

地理要素之间相互联系和相互作用,使地理现象错综复杂,让学生无法透彻理解复杂的地理现象,从而感觉地理“悬而又玄”。思维导图是深入理解知识之间的联系、破解地理之玄的钥匙,可有效组织知识,加深理解力、增强记忆力、激发联想力、提升创造力。在地理教学过程中,思维导图既可突出知识间的联系,也可培养学生推理能力,以及灵活调用知识,解决问题的能力。教师利用思维导图促使学生动手动脑,发挥学生学习主动性,把学生地理思维可视化,把松散知识结构化,有效提高教学效果。例如,在讲解沉积作用时,设计如下探究情境:门源盆地位于青藏高原,盆地四面环山,周围的山脉覆盖着现代冰川,雪线高达4 400米。门源盆地处于我国季风区边缘地带,靠近西风带,年均降水为526毫米。门源盆地表层多覆盖着较厚且多样的更新世沉积物,最厚可达400米以上,其中大通河阶地上黄土厚达数十米。学习活动:请用思维导图(图5),说明沉积物的来源。

3.基于SOLO理论,搭建知识建构的高度

知识建构的高度是深度教学的重要方面。宽厚的知识积淀,是迁移知识和能力培养的基础。根据SOLO层级理论,针对“外力作用与地表形态”的必备知识建构,从低到高、从简单到复杂、从知识建构到知识迁移应用,划分为图6所示的5个层级。

根据SOLO层级理论,激活知识关联的节点,引领思维的深度,让知识充分内化,推进深度学习,帮助学生自如地提取相关知识解决地理实际问题,是深度教学的关键。例如,在讲完沉积作用后,设计以下情境问题:冰川携带的物质堆积在冰川末端,形成终碛堤,冰川融水流过终碛堤后,地势变宽、变缓,形成辫状水流,冰川融水携带的碎屑物堆积形成冰水扇。请对比分析终碛堤和冰水扇的物质特点。

学生通过调用流水沉积和冰川沉积的知识进行对比分析(表2),找出区别与联系,从而深入透彻地掌握两种地貌。学生应学会将外力作用与地表形态的知识进行系统化整理,形成清晰的知识框架和脉络,并拓展和内化为自己的能力。

三、激活问题引擎,凸显深度教学的价值

启迪思维是深度教学的精髓与灵魂所在,问题导学通过设置问题情境,增强学生的好奇心,引导学生发现问题、探究问题和解决问题,变被动为主动,培养逻辑思维能力和创新能力。带着问题学习,既有很强的针对性,又能激发学生潜能,让学生在探索实践中理解知识、启迪思维、强化关键能力。例如,在“外力作用与地表形态”的教学中,以沙丘为例[3],设计如下问题导学(表3)。

图7为新月形沙丘的等高线图,图8为抛物线形沙丘的等高线图(移动沙丘或沙垄受不连续的植物灌丛阻挡而形成)。

问题设计需注重难度和梯度,兼具联结性与开放性。根据SOLO层级理论,围绕核心知识,从简单到复杂、层次分明、循序渐进,满足不同学习层次学生的需求,激活学生已有知识体系,激发学生迁移应用与创新潜能。

四、任务驱动深度教学,提升地理核心素养

立足核心素养,开展任务驱动教学是深度教学的重要策略。设定具体任务、明确学习目标,可提升学习动力,深化学生对地理概念的理解,锻炼分析和解决问题的能力。任务驱动教学可优化教学流程,帮助学生在有限的时间内掌握更多地理知识,形成良好的地理学科核心素养,为终身学习奠定坚实基础[4]。

以云贵高原的喀斯特地貌为例,从区域认知、综合思维、地理实践力以及人地协调观4个方面,剖析任务驱动的途径。

1.逐步推进,加强区域认知

任务一:观察并描述景观特征。

区域认知是深度教学的基础。通过地图、景观图片或航拍中国视频等材料(图9),学生初步了解地理位置、气候、地质、植被等要素的特征,直观描述地貌景观的特点,为后续学习打下基础。

2.合作探究,促进综合思维进阶

任务二:探究天坑的形成过程。

综合思维是深度教学的重要过程。喀斯特地貌作为云贵高原的典型地貌类型,其形成过程涉及多种自然力量的共同作用。通过引导学生分析地貌、气候、水文、植被等要素的相互作用,分析喀斯特地貌的形成机制和演变过程,提升学生综合思维能力和解决问题的能力。

3.实验探索,提升地理实践力

任务三:利用景观模型、演示实验或实地考察等方式探究溶洞的形成过程。

地理实践力是核心素养的重要组成部分。针对云贵高原喀斯特地貌的教学,组织学生实地考察、观察和分析地貌特征的形成过程,或设计溶洞等形成过程的操作实验,使学生通过亲身体验和实际操作,深入领悟知识,提高地理实践能力。

4.促进发展,凸显人地协调的科学价值

任务四:探寻石漠化地区的可持续发展途径。

人地协调观是地理教育的核心价值观。在教学过程中,通过石漠化严重地区的案例,引导学生分析人类活动与地理环境的相互作用。通过讨论探寻实现人地和谐的措施,引导学生形成正确的人地协调观。

五、创新评价增效机制,反馈重构深度教学

教学评价是衡量学生学习效果和教师教学质量的重要手段,也是推动教学改革和提升教育质量的关键环节。教学评价是宝贵的教学资源,通过对教学情况进行定期的检查和评价,得到准确的反馈,可及时发现问题,调整教学策略,加强反思与重构,提高教学效果[5]。多元评价注重主体多元化、内容多维化、方法多样化,可有效促进深度教学(图10)。

依据“刺激—反馈—重构”的思路,采用多样化的学业测评方式,及时获取学生学习状况,以便及时调整教学策略。通过测评,可激发学生参与学习的热度,强化成功的体验,且能够全面诊断学习中存在的问题。除观察、访谈、问卷调查、作业等方式外,适时引入新的测评技术,提高测评效率,是目前教学评价的重要发展趋势。例如,借助Plickers扫描“二维码”收集学生的课堂练习题答题情况(图11),利用手机迅速统计出每个学生的答案(图12),可有效解决课堂上师生交互困难和反馈滞后的问题,充分了解学生对知识的掌握程度,及时纠正、补充,使课堂更加精彩和生动。

随着新课程改革和新高考的不断推进,高中地理一轮复习应紧密围绕“知识—能力—素养”,针对学生的不同需求和认知特点,采用灵活多样的教学策略,激发学生的学习兴趣,加强知识的整体性和系统性,帮助学生构建完整的知识框架和思维体系,培养地理核心素养和创新能力,适应高考选拔功能,为国家的未来发展输送更多高质量的地理人才。

参考文献:

[1] 张甲胜,林华,张曼琳.高中地理教学中促进学生深度学习的教学逻辑与导向[J].地理教学,2022(23):17-21.

[2] 陈作允,沈丹丹,胡忠行.指向三维目标的地理实验教学设计与实施策略——以“探究水土流失的影响因素”为例[J].地理教育,2024(3):66-69.

[3] 柳冬青.基于格局与过程耦合思想的高中地理教学初探——以“风成地貌”为例[J].地理教育,2024(5):54-58.

[4] 李泯,耿文强.基于深度学习理念的地理主题情境创设路径——以“成土因素”为例[J].地理教育,2024(2):10-12,21.

[5] 王盼,郜彗,赵娱冰,等.指向深度学习的高中地理表现性评价探究——以“构造地貌的形成”为例[J].地理教育,2024(1):17-20.