基于规范激活理论的中学生接受“双碳”教育的影响因素研究

作者: 王鹏远 陈飞燕 杨梓苗 冯洋洋 王琛琰

摘 要:学生是接受“双碳”教育的主体,探究其主动学习“双碳”知识的影响因素具有重要意义。本文基于规范行动理论,对河南省4所高级中学367份学生问卷进行验证分析,研究发现:个人规范正向影响参与意愿且显著性最高;性别对高中生接受“双碳”教育的影响不显著;学生户籍与学习成绩对接受“双碳”教育的影响显著;责任归属对整个模型的中心度最高,强化学生的责任归属会对模型中的其他变量产生正向影响。其中,个人规范、户籍、学习成绩在高中生接受“双碳”教育过程中具有重要作用,尤其是责任归属的强化对于提升整体教育效果具有核心意义。建议加强基础知识普及教育、提升高中生环境责任意识以及重视碳排放造成的环境危害,推进高中地理“双碳”教育的开展。

关键词:“双碳”教育;地理教学;规范激活理论;结构方程模型;影响因素

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2025)03-0003-05

一、引言

面对日益紧迫的全球气候挑战,降低碳排放、实现碳中和这一理念已成为全球共识。因此,立德树人任务的落实尤为重要,通过高中地理教育培养具有低碳生活理念的新时代青年,是落实立德树人任务的重要途径。同时,“双碳”教育与地理学科核心素养有紧密联系,其不仅有助于解决地理教学中的重要问题,还对提高教学育人效果有重要作用。“双碳”教育指在中国绿色发展模式下,教育理念与“双碳”目标相结合的教学实践形式[1]。通过梳理国内外文献发现,国外“双碳”教育主要蕴含于气候变化教育(Climate Change Education,CCE)中,以实证研究为主[2];国内对于“双碳”教育的研究多集中于理论研究、教学设计及跨学科教学。如李平卫等人对“双碳”教育的必要性和可行性进行了论述[3];吴孟宇等人从人的生产、物质生产和环境生产三方面梳理了教材并设计主题教学[4]。目前,关于“双碳”教育的实证研究仍依托于环境教育,如缪圣构建了环境素养框架,分析了中学生环境素养的影响因素[5];史海霞剖析了环境教育和社会规范对大学生碳减排行为的影响机制[6]。鉴于规范激活理论在教育领域中的应用主要集中于学校体育、健康行为和青少年品德教育方面,本文尝试基于行动规范理论(Norm Activation Model,NAM)构建高中生接受“双碳”教育的结构方程模型并结合因果关系检验法(Dematel)探究各个因素的影响度、被影响度、中心度及原因度,分析其接受“双碳”教育的关键影响因素并为高中地理开展“双碳”教育提供参考。

二、研究设计与研究方法

学生是接受“双碳”教育的主体,其主动学习“双碳”知识的意愿直接影响着教育结果。因此,本文参考规范激活理论框架[7],借鉴同质性研究,通过设计问卷进行实证研究,利用结构方程模型对高中生接受“双碳”教育的影响因素进行分析[8],为中学开展“双碳”教育提供一定依据与参考。

1.规范激活理论框架

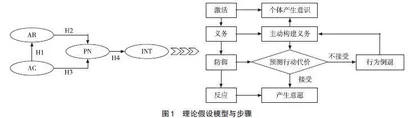

该理论框架用于恰当解释个体表现出的亲社会行为以及产生的利他义务,包含4个步骤:①学生作为个体意识到需要采取积极行动;②学生主动构建学习知识的新义务;③学生预估采取行动将要付出的代价,代价的高低决定其是否产生倒退防御行为;④学生采取主动接受“双碳”教育的行动。该理论认为个人能否产生利他行为具有个体异质性,有赖于个人规范(Personal Norms,PN)产生的积极影响,并最终反映到参与意愿(In-Tention,INT)上。个人规范是道德义务以及内化的社会规范,其激活取决于两个核心变量——结果意识(Awareness of Consequences,AC)和责任归属(Attribution of Responsibility,AR)。规范激活理论框架与详细步骤如图1所示。

在本模型中,结果意识(AC)指高中生对碳排放造成的环境危害,如对资源枯竭、海洋酸化、旱涝、温室效应、海平面上升等的感知;责任归属(AR)指高中生对碳排放造成的环境危害和参与保护环境、减少碳排放等方面具有责任感;个人规范(PN)指高中生在道德层面认为其有责任和义务减少碳排放,践行绿色低碳生活方式,推动“双碳”目标达成;参与意愿(INT)指高中生愿意主动接受“双碳”教育,积极参与保护环境和减少碳排放等行动的程度;责任归属与结果意识作为核心变量对个人规范的激活产生正向影响,结果意识通过对行为可能造成的环境影响的感知来提高个人责任感[9]。高中生意识到减少碳排放可能会带来积极影响,并认为其有责任和义务减少碳排放,他们接受“双碳”教育的意愿就较为强烈。由于规范激活理论具有较强的包容性,该模型接受任何有助于提高解释力的扩展。综上,本文提出以下假设。

H1:结果意识对于责任归属具有显著正向影响。

H2:责任归属对于个人规范具有显著正向影响。

H3:结果意识对于个人规范具有显著正向影响。

H4:个人规范对于参与意愿具有显著正向影响。

2.量表设计与数据来源

通过查阅并借鉴美国学者亨格福德在1990年提出的5点环境素养,即“环境意识和环境敏感度、对环境的基本了解、对环境的关心、能够识别和解决环境问题的技能、积极参与环境行动”和《环境素养实证研究》一书中的环境素养测试参考题库以及同质性相关研究中问卷的指标选择与题项设计[10-12],结合高中生的实际学习情况,设计15个题项,潜变量有12个,采用Likert7级量表,从1(非常不同意)到7(非常同意),测量AR、AC、INT、PN 4个变量(表1)。

为综合、客观地反映高中地理“双碳”教育的现状,本文采用随机抽样的方式对河南省信阳市、郑州市4所中学的高中生进行测试。为验证结构方程模型构建的可靠性和问卷问题设置的合理性,本文在4所高中分别抽取120名学生进行前测。通过前测分析,针对问卷薄弱处,通过教师访谈、咨询专家等方式对问卷进行修改与完善,最终开始正式测试。

问卷样本共400份,来源于河南省郑州市、信阳市的4所公办高级中学,调查对象统一为2022学年秋季入学的高中生,学生选择科目均为传统“文科”,即“政治+历史+地理”。剔除不严谨问卷,得到有效问卷367份,有效问卷回收率为91.75%。每份问卷由调研人员在被调研对象学习地理课前进行收集。问卷收集后,采用SPSS25.0与AMOS26.0统计软件进行数据处理与分析。

三、结果分析

1.样本描述性分析

从个人属性和“双碳”目标的了解两个层面对调查数据进行统计描述和交叉分析(表2)。样本数据分布符合常态,男女比例可接受,学生户籍比例较为合理,学生的考试水平分布较为合理,与前人研究基本一致。对“双碳目标”这一概念有所了解的高中生占比66.5%,约1/3的高中生不了解“双碳”目标。

通过选取性别、户籍和最近一次考试水平3个控制变量,将其与问卷填写者对“双碳”目标的认知度数据进行交叉分析。其中,女性样本中不知道“双碳”目标的个体占总女性比例的34.3%,男性样本占比为32.3%。根据样本数据发现,户籍对“双碳”目标的认知度影响较大,其中不知道“双碳”目标的学生,农村占比为40.8%,城市占比为22.1%;学生的考试水平对“双碳”目标的认知度影响显著,其中,考试成绩在年级前25%的学生不知道“双碳”目标的占比为8.2%,成绩在年级26%~50%的占比为26.7%,成绩在年级51%~75%的占比为47.5%,成绩在年级后25%的占比为70.8%,表现为最近一次考试水平越差的高中生对“双碳”目标的认知度越低。性别对“双碳”目标认知度的显著性度(p-value)为0.686大于0.05,可见,高中生性别差异对“双碳目标”认知度影响不显著。

2.信效度检验

利用SPSS25.0对问卷数据进行可靠性分析,结果显示问卷整体的克隆巴赫系数为0.913,表明总体量表的内部一致性较好,各潜变量的克隆巴赫系数在0.798~0.870之间,均>0.7的阈值标准(表3)。进一步采用AMOS26.0进行验证性因子分析,标准化因素的负荷量均>0.7且显著,各构面的组合信度值均>0.7,与克隆巴赫系数基本一致。此外,各潜变量的平均方差抽取值均>0.5,表示模型具有较好的组合信度和收敛效度。

对367名高中生接受“双碳”教育的现状进行结构效度检验,结果如表4所示。高中地理“双碳”教育的KMO值为0.927,巴特利特球形检验Sig.值为0.000,近似卡方值为2 539.124。样本的KMO值越接近1,巴特利特球型检验的Sig.值小于显著水平0.05,表明高中地理“双碳”教育具有较好的结构效度。综上,在经过大量样本测试分析后发现,高中地理“双碳”教育具有良好的信度与效度,问卷的有效性和科学性得到了进一步验证。

3.“双碳”教育量表模型适配度检验

在教育领域中,对教育模型的有效性和适配度的评估尤为重要。本文将对“双碳”教育CFA模型进行模型适配度检验分析,以验证其在实际应用中的适用性。通过模型路径可了解模型是否能够准确描述和预测实际现象,从而为本研究提供科学依据。本文采用CMIN/DF(卡方自由度比)、RMASEA(误差均方根)以及IFI、TLI、CFI等指标对“双碳”教育CFA模型进行了全面的适配度检验。

根据表5的模型适配度检验结果可知:CMIN/DF的值为2.761,位于1~3范围内,表明模型与数据的拟合程度良好,没有出现过度拟合或拟合不足的情况。同时,RMASEA的值为0.069,位于良好范围内,进一步反映了模型预测与实际数据之间的误差较小,预测较为准确。此外,IFI、TLI和CFI等评价指标的结果均超过0.9,显示出较好水平。这些指标是评估模型适配度的常用指标,值越接近1表示模型适配度越好。对于CFA模型路径图,潜变量因子与外显变量关系运行未出现报错,以上结果均表明“双碳”教育CFA模型具有良好的适配度。模型路径图如图2所示。

4.假设检验

结构路径系数反映各构面之间影响的重要程度,本文提出的4个假设均得到验证(表6)。结果意识(AC)正向影响责任归属(AR),标准化路径系数为0.790,假设H1成立;责任归属(AR)和结果意识(AC)作为两个核心激活变量,均正向影响个人规范(PN),标准化路径系数分别为0.390及0.500,假设H2和H3成立;个人规范(PN)作为践行利他行为的关键,结果显示其正向影响参与意愿(INT),标准化路径系数为0.930,假设H4成立。

5.中心度分析

决策实验室法(Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory,DEMATEL)是一种利用拓扑学、图论和矩阵分析技术对复杂系统进行深入分析的方法,通过分析系统中各元素间的相互作用和直接作用矩阵,计算出每个元素对其他元素的影响程度及所受影响程度,同时,评估各元素的原因强度和中心性,以此为建立模型的基础,有助于揭示各元素间的因果联系和各自在系统中的作用与重要性。

各个指标间的影响度、被影响度、中心度、原因度如图3所示。数据结果显示,责任归属的中心度最高(1.598)。其次按序排列为个人规范、参与意愿、结果意识。从原因度来看,责任归属为正值,结果意识、个人规范、参与意愿为负值说明责任归属是影响因素,而其他三者为受影响因素,因此,在高中地理“双碳”教育中责任归属是最重要的影响因素,其次是个人规范与结果意识。

四、结论与建议

1.结论

本文基于结构方程模型与决策实验法的实证检验,对中学生主动接受“双碳”教育的影响因素进行分析,得到如下结论。

①责任归属是影响中学生主动接受“双碳”教育的最重要因素。中学生是否具有对碳排放危害的认识、是否愿承担碳减排的责任,影响其主动学习“双碳”知识的意愿。因此,在教学中应特别强调个体在碳减排和环境保护中的责任归属,通过导入真实案例、角色扮演等互动方式,让学生深刻理解碳排放的危害以及自身在碳减排中的角色和责任。这不仅能激发学生主动学习的意愿,还能培养他们的社会责任感和主人翁精神。②个人规范也是影响中学生主动接受“双碳”教育的重要因素之一。中学生在道德层面上缺少对个体有义务进行碳减排、推动“双碳”目标达成的认知。因此,在教学中应融入德育,引导学生认识碳减排是一项道德义务和社会责任。通过讲解全球气候变化的严峻形势以及个体行动对于缓解这一问题的重要性,引导学生树立“我为地球减碳”的道德观念。③结果意识对中学生主动接受“双碳”教育同样重要。中学生对二氧化碳大量排放所造成的环境问题,如资源枯竭、温室效应、海平面上升等难以共情。因此,在课堂教学中,教师可通过影像资料直观展示二氧化碳排放对环境造成的影响,如温室效应加剧导致冰川融化,从而影响北极熊的生存环境等。这种直观的教学方式有助于学生对环境问题产生更深刻的感知联系,从而激发其保护环境的动力。④城乡间基础认知差异大。城市户籍学生对“双碳”目标的认知优于农村户籍学生,教育资源的城乡差距较大,农村户籍学生相对缺少基础知识的普及教育,多认为“双碳”目标与个体无关。因此,教师在教学中应更加注重对农村户籍学生的基础知识普及。采用适合农村学生的教学资源和教学方法,如利用乡土教材、实地考察等方式,让农村学生也能获得丰富的环保知识和实践经验。