问题式教学在地理知识结构化中的应用

作者: 曹琳霞 夏旭云

摘 要:在当前问题式教学与地理知识构建的实践中,存在淡化构建地理知识体系、过度强调探究活动形式、忽略核心知识间的逻辑关系等问题。本文关注知识间的横向与纵向联系,以“流水侵蚀地貌”为例,探究在问题式教学中构建知识体系的实施路径,以地理核心素养引领教学设计,以思维导图建构地理核心知识,以逻辑思维贯穿教学探究活动,实现“一核四层四翼”的高考评价体系目标。

关键词:问题式教学;知识结构化;流水侵蚀地貌

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2025)03-0064-05

一、问题的提出

在大部分传统地理课堂上,复习思路较为单一,表现形式多为“试题分析—解题思维—真题呈现—模拟练习”[1],通过呈现不同情境的试题,展现同类试题的解题方法,再以同类题型的训练作为结尾,此法短期内可提高复习效率,提升解题技巧,实际上并未脱离题海战术的桎梏,无法帮助学生形成系统的地理知识体系与解题方法,导致学生在建构系统的地理知识能力上还有所欠缺,地理核心素养还有待提升[2]。复习课与新授课不同,许多教师往往会忽视问题式教学在培养学生地理核心素养中的作用,仅借助场景教学,提升复习效率。

本文选取流水侵蚀地貌主题,设计长江研学路线这一情境,探究流水侵蚀地貌的形成与发展机制,渗透地理核心素养,培养学生利用知识解决实际问题的能力。在不同空间尺度(从不同河段到我国东部地区)及不同时间尺度上(河流地貌形成与发展的不同时期),通过问题式教学,依托真实情境,精心设置和解决问题链,培养学生的结构化思维和语言的规范化表达。

二、问题式教学与地理知识结构化

1.问题式教学

问题式教学是苏联教育心理学家马丘什金、马赫穆托夫等提出的一种发展性教学理论和方法。核心在于将教材的知识点以问题的形式呈现在学生面前,让学生在寻求、探索,解决问题的思维活动中,掌握知识、发展智力、培养技能,进而培养学生独立发现和解决问题的能力[3]。其一般实施过程为:教师根据课标要求设计情境,激发学生的学习积极性;学生以小组合作的方式,共同探究教师设计的问题链,教师作适当引导即可,充分发挥学生的主观能动性;通过生生互评、教师评价等形式对学生提出的问题解决方案进行充分讨论,得出相对一致的解决方案;为检验学生分析问题、解决问题的能力,可设置更有深度的问题或迁移至其他区域背景中,继续发挥学生小组合作探究的精神。在这一过程中,活跃学生的地理思维,培养学生的问题意识与质疑能力,鼓励学生通过发现和解决问题来表达自身观点,分析知识间的联系,构建地理知识体系。

2.地理知识结构化

地理知识结构化是指将地理事实性知识加以归纳和整理,形成地理学科主题,根据事实性知识和主题整合形成地理学科概念、原理,实现对地理学科理论的理性认知,并用适当的工具将主题、概念、原理等知识相联系,形成可迁移应用的地理学科知识系统的过程。以结构化思维把握地理教材,以便教学时立体化呈现知识内容[4]。生活中有很多真实情境素材可帮助教师组织学生的学习活动,引导学生从不同视角审视与地理有关的实际问题。这既能深化学生的理解,又能培养他们分析和解决问题的能力,促进知识向认知转化,发展学生的思维能力和学习能力。

3.问题式教学中地理知识结构化的意义

以高考评价体系为地理学科核心素养实现的落脚点。将高考评价体系的内涵渗透至问题式教学中,教师通过引导、提问、点拨等方法,引导学生分析问题并找到解决问题的途径,提高其的思辨能力和综合运用能力,进而培养学生的地理学科核心素养,帮助其自主构建地理知识,有助于实现“一核四层四翼”的高考评价体系目标和学生的全面发展。

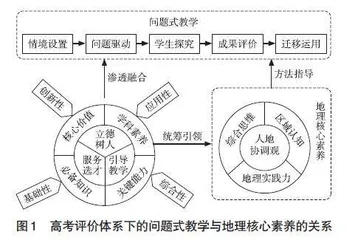

《中国高考评价体系说明》指出,高考评价体系中的“四层”考查内容和“四翼”考查要求,是通过情境和情境活动两类载体来实现的[5]。问题式教学以课标、教材和学情为背景,以情境设置—问题驱动—学生探究—成果评价—迁移运用为框架,鼓励学生自主探究与合作探究相结合,重视地理必备知识与核心素养的落实[6](图1)。

高考评价体系中的“四翼”,即基础性、综合性、 应用性及创新性,是基于社会发展对人才特征的要求、素质教育的培养目标而确定的,解决了地理教学中存在的碎片化、表层化问题。

4.问题式教学中地理知识构建存在的问题

要实现地理知识结构化,需借助情境,而真实情境更有利于学生产生自主学习的动机。教师将抽象的概念性知识直接呈现给学生不符合其认知规律,应引导学生围绕学习情境自下而上地对地理事实、现象进行归纳整合,从中抽象出概念和原理性知识。因此,问题式教学有利于学生建构完整的知识结构。目前,在问题式教学中仍存一些问题。

(1)关注激发兴趣多于地理核心素养的培养

部分教师在情境选择与问题设计环节充分考虑了学生的兴趣,却未能体现对地理核心素养的贯通[7],虽活跃了课堂气氛,让学生有了一定学习兴趣,但无法深刻理解问题背后的潜在逻辑及其所串联的框架体系,设计的问题缺乏深刻性与创新性,这不利于学生地理核心素养的提升。

(2)重视归纳知识多于地理知识体系的构建

借助具体情境完成问题式教学后,部分教师会呈现相关知识点的归纳总结,更多表现在对问题背后若干知识点的罗列上,而未能体现单个知识点彼此间的关联[8],也难以从大单元的角度和核心素养的高度上构建地理知识体系,从而导致学生无法宏观把握地理知识的内在联系,思维能力受到限制。

(3)强调探究活动的形式多于核心知识间逻辑关系的建立

问题式教学是培养学生自主学习探究的重要方式,多样化的活动形式有助于提升学生的学习兴趣、活跃课堂氛围,但在实际教学过程中,部分教师过于看重活动形式[9],设计的问题深度不够、意义不大,问题间联系较少,有“为探究而探究”的倾向,而忽略了核心知识间内在逻辑关系的体现。

三、问题式教学促进知识结构化的实施策略

1.精选问题情境,贯穿教学设计

本文选取的课例是“流水侵蚀与地表形态”,根据课标:“结合实例,解释内力和外力因素对地表形态变化的影响,并说明人类活动与地表形态的关系。”本节课的学习目标为:①结合地图、景观图、文字材料等认识不同区域河流地貌的特征;②通过简易的剖面图或示意图,从时空综合的角度分析河流地貌的形成和演化过程,从内外力结合的角度探究影响其变化的因素及河流地貌变化带来的影响;③用示意图表示不同河流侵蚀地貌形成的过程;④结合不同地表形态对聚落分布的影响,认识地理环境对人类活动的影响,从而树立正确的人地协调观。将地理学的六大基本问题融入本课的学习目标,以长江研学为主线,设计3个具体情境,展现河流不同河段的侵蚀地貌,从区域背景出发探究其形成机制及与人类活动的关系,强化地理核心素养落实,培养学生合作探究与知识构建能力(表1)。

2.巧设问题链,解构主干知识

问题式教学是以某一情境为主线,设计一系列问题链,借助一些丰富多样的互动形式,引导学生将自主探究与合作探究相结合,从而完成教学任务的过程[10]。其精髓在于问题链的设计具体采用何种形式,既考虑趣味性,又需充分考虑其科学性与逻辑性。问题链应富有逻辑,问题设置应尊重学生思维发展规律。为便于学生进行充分探究,教师应提供相关地理图表和情境素材(文图、视频等),建立核心问题与子问题、子问题与子问题间相关联的问题链[11](图3)。如本节课的主题是流水侵蚀地貌,核心问题是流水侵蚀作用下形成的不同地貌及其与人类活动的关系。根据该核心问题,可将其分解为流水的溯源侵蚀、下蚀,侧蚀对河流地貌的影响,对同一条河流的不同河段进行探究;并且认识到有些河流地貌是内外力共同作用的结果,如峡谷和曲峡等;再到其他区域形成的典型流水侵蚀地貌,如丹霞地貌和喀斯特地貌等。形成层层递进的问题链,在探究过程中,引导学生厘清各问题间的逻辑关系,并将知识迁移;让学生学会用联系和比较的方法分析所给区域流水地貌形成的机制及影响。

3.突出学生主体,构建知识体系

问题式教学中强调以学生为本。课堂上学生是主体,教师发挥引领作用,教学形式以学生自主探究和小组合作为主,强调生生互动和师生互动,充分体现学生的主体地位,促进学生主动学习,提升用地理思维解决实际问题的能力,提高课堂效率,从而实现素质教育对培养创新型人才的需求。

在完成课堂教学后,学生及时反馈与整理对地理必备知识的掌握至关重要。思维导图是一种能将所学知识结构化的思维工具,采取图文并茂的形式表达知识点之间的联系与区别,模拟大脑发散结构将思维过程可视化,有助于学生厘清思维脉络,促进知识迁移,培养学生的逻辑思维[12]。

本节课的主题是流水侵蚀地貌,是地表形态与人类活动大单元体系下的一个分支,鲁教版地理必修一的内容是以“澜沧江—湄公河流域”为教学案例,学生已对其进行了系统学习,可让学生通过创作思维导图的方式回顾所学内容(图4),建构关于流水地貌的相关知识(包括核心知识和细节知识),将知识迁移至本节课中。

四、结语

无论是新授课还是复习课,问题式教学都有助于教学相长。在创设问题情境、设计问题链的基础上,通过丰富的探究活动,鼓励学生积极主动参与和构建地理知识体系;其既重视必备知识,也关注知识间的横向与纵向联系,有助于学生分析与解决问题;其所涵盖的地理素养、情景互动与逻辑关系,亦是达成“一核四层四翼”的高考评价体系目标的重要路径。

参考文献:

[1] 刘渤.新高考背景下的高中地理复习教学分析[J].高考,2023(32):126-128.

[2] 王新杰.基于问题解决的高中地理微专题复习深度教学实践——以“滇池碧水保卫战”为例[J].中学地理教学参考,2023(26):51-54.

[3] 王晓惠,郭志永.高中地理问题式教学应用初探[J].教学与管理, 2016(6):108-110.

[4] 吴孟宇,郑守德,曾凡杰.循证地理跨学科学习知识结构化的行动路径——以“双碳”主题学习为例[J].中学地理教学参考, 2023(16):42-44.

[5] 教育部考试中心.中国高考评价体系说明[M].北京:人民教育出版社,2019.

[6] 董瑞杰.基于“一带一路”的地理核心素养构成内容和培养途径[J]. 地理教学, 2018(13):4-7.

[7] 王学涛,喻学林.论创建结构化知识教学——以地理学科为背景[J].地理教学, 2021(3):36-41.

[8] 徐梁,马小雪,王玮.问题式教学在高中地理区域认知培养中的实践——以“区域的整体性与关联性”为例[J].地理教学, 2023(24):29-31.

[9] 黄晓芳.高中地理“情境+问题双驱动”教学中的实践研究[D].桂林:广西师范大学,2023.

[10] 曾畅云,汪清平.建构主义视域下的高中地理问题式教学设计——以西南喀斯特生态脆弱区的治理为例[J].地理教育,2024(8):7-11.

[11] 张逸盈,陆士明.基于SOLO分类理论的地理问题链教学设计——以“服务业的区位选择”为例[J].地理教育, 2023(2):7-9.

[12] 徐炫清.从问题出发建构地理思维导图[J].地理教学, 2022(13):25-28.