地理教材中的HPS教育内容及其教学模式与策略

作者: 林烨斓 户清丽

摘 要:本文从HPS教育视角入手,明确HPS教育在中学地理教育中应用的必要性,并划分多个维度对人教版高中地理必修第二册中的HPS教育内容进行了统计与解析。基于HPS融合模式的六大环节,对“农业区位因素及其变化”进行教学设计,并在地理教学中进行实践应用,进而探索在中学地理教学中深入融合HPS教育理念的策略,以期提高地理教师综合开展HPS教育的能力,培育学生的科学素养。

关键词:HPS教育;科学素养;教学模式;教学策略

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2024)09-0007-05

2023年5月,教育部等十八部门联合印发了《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》(以下简称《意见》)。《意见》中指出要着力在教育“双减”中做好科学教育的加法,不仅要向学生传授科学知识,更要以学生为本,在实践教学中注重对于科学方法的培养、科学精神的培育、科学素质的提高,全面发展和推进社会主义现代化教育强国建设[1]。地理学作为综合性学科,对联系自然科学和社会科学有着重要作用。HPS教育强调将科学史、科学哲学、科学社会学有机融合,旨在提升公众的科学素养,该理念与我国的教育工作导向以及地理学科的特性相契合。《义务教育科学课程标准(2022年版)》明确指出,科学核心素养的内涵涵盖了科学观念、科学思维、探究实践及态度责任等方面。本文通过统计分析人教版高中地理必修第二册(以下简称“必修二”)中HPS教育内容,并基于融合模式开展HPS教育的地理教学设计,对课堂的科学素养培育效果进行教学反思后提出相应的教学策略,以期深化地理教师对HPS教育理念的理解,提升地理教师综合运用HPS教学模式培育学生地理核心素养的能力。

一、HPS教育及其在中学地理教学中应用的必要性

1.HPS教育概述

HPS(History, Philosophy and Sociology of Science)教育是以科学的基本史料为基础,以建构主义学习理论为背景,以培育公众的科学哲学思维及科学核心素养、引导公众理解科学本质为目标,强调科学的社会功能的一种科学教育范式[2]。

自20世纪80年代起,西方社会相继开始推行HPS教育。我国在20世纪90年代逐渐引入HPS教育,但HPS教育在21世纪初并未得到足够的重视,也未能很好地与我国科学教育体系相融合。目前,我国科学教育经历了一系列综合改革,倡导公众从科学形成发展的角度认识、理解、研究科学,HPS教育内涵与该科学教育体系相辅相成。

HPS教育由科学史、科学哲学、科学社会学三部分构成,每部分又可下设若干子类目。在科学史方面,如今的科学史是“内史”和“外史”的有机统一,既关注科学事件自身的演变过程及其发展的内在逻辑,也强调社会、经济、文化等因素与科学发展的相互影响作用;在科学哲学方面,根据建构主义学说的观点,地理科学知识都是基于真实的证据,具有主观性和建构性,需要人们不断地丰富发展完善;在科学社会学方面,相关的社会学教育强调地理科学知识来源于社会发展的需要,最终也要服务于社会发展。基于此,本文将科学史划分为地理科学家、地理科学事件、地理理论及思想的发展3个维度;将科学哲学划分为科学问题探究意识、科学探究方法、科学探究精神3个维度;将科学社会学划分为地理学的社会实用性、地理发展对地理学的影响2个维度。

2.中学地理教学引入HPS教育的必然性

(1)HPS教育是国际社会广泛推行的先进教育范式

传统教育教学模式在传授地理科学知识方面存在其固有的弊端,通常采取“满堂灌”的教学方式,过分强调科学的客观性和真理性,缺乏综合辩证思维,但正如马赫所强调的,科学教育重要的不是掌握多少科学知识量,而是要理解科学本质。在建构主义语境下,科学知识不是对事物的终极解释,而只是一种暂时的相对合理的解释,科学理论在具体的历史语境下可能被推翻。由此,“科学不在于已经认识的真理而在于探索真理的过程,科学教育则更应该关注行动中的科学,而不是已经形成了的科学”[3]。HPS教育弥补了传统教育这一缺陷,在教学中将地理知识置于真实的地理学史情境中,更“强调科学的社会环境,特别是科学教育、制度等的演变模式”[4],带领学生更深入全面理解科学本质,探索真理的形成过程,使学生能掌握科学的调研方法并展开人文社会的调查分析,增强其问题解决能力。

(2)由地理学科的课程性质及地理知识体系的形成逻辑所决定

《普通高中地理课程标准(2017版2020年修订)》强调,“地理课程是一门兼有自然学科和社会学科性质的基础课程”[5]。地理科学的学习不仅要求学生具备探寻自然规律的理性思维,还应拥有关心民生福祉的人文情怀,学生也只有在具体的社会历史条件下理解掌握地理科学知识的形成逻辑,才能建立起完整的知识体系,进而正确看待地理科学对社会及人类的价值,树立人与自然和谐共生的观念,激发科学探究兴趣,培养科学思维、提升社会责任感。实行HPS教育则与地理课程导向相契合。

(3)HPS教育是培养公众科学素养的有效途径

科学教育的目的是要培养更多有科学素养的人,帮助学生形成适应个人终生发展和社会发展所需要的正确价值观、必备品格和关键能力。科学的发展速度很大程度上取决于公众对科学的理解程度[3],但传统科学教育偏重对既定科学知识的传输,着重培养优秀学生,忽视了对普通学生的培养。作为教育主体的教师,不仅要进行地理科学知识的讲解,更应在培育学生科学观念、科学思维、探究实践、态度责任等核心素养方面发挥关键作用,将HPS教育理念融入地理教学可承担起这一教育重任。

二、人教版高中地理必修第二册HPS教育内容统计与分析

1.人教版高中地理必修第二册HPS教育内容统计

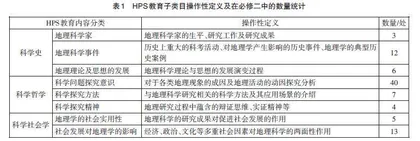

统计地理教材中的HPS教育内容时,在同一位置的记为一处;不同位置但内容相关的分开记录;若教材中同一部分的内容涉及HPS教育的多个子类目,则在不同类目下各记录一次。HPS教育子类目操作性定义及在人教版必修第二册中的数量统计如表1所示。

2.人教版高中地理必修第二册HPS内容解析

(1)科学史内容解析

依据科学史的3个维度统计必修二中的科学史内容及出现的位置,并分析各内容的科学素养培育功能,即科学观念(①)、科学思维(②)、科学探究(③)、科学责任(④),部分结果如表2所示。

从“地理科学家”的维度看,必修二中出现的中外科学家有胡焕庸、马寅初、克里斯塔勒,教材主要通过介绍各个地理学家的科研历程及成果,开拓学生视野,使学生更深入地了解地理思想原理的由来,激发学生对地理科学家的崇敬之情和探索地理知识的热情。例如,学生通过学习教材第8页自学窗的“胡焕庸线”,能深切地体会当时科研条件的简陋以及胡焕庸先生划定这条线的不易,使学生汲取先辈们的榜样力量,珍惜现有的优越科研条件,不断发奋图强。

从“地理科学事件”的维度看,必修二在教材各部分介绍多个对地理学产生影响的历史事件及典例,为学生进行情境化学习创造了良好的历史情境条件。例如,教材第96页在导入部分设置了“联合国人类环境会议的召开”这一历史事件,学生通过学习会议内容及精神,拓展全球性视野,深化对于人类命运共同体的认识,并付诸实践。

从“地理理论及思想的发展”的维度看,必修二多采用图文并茂的方式在相关历史事件中穿插地理理论及思想的演变及发展。例如,教材第108页自学窗通过介绍人类社会发展不同时期的不同人地关系思想,反映人地关系思想的曲折复杂的演变过程,鼓励学生对其不断进行思考、研究与实践。

(2)科学哲学内容解析

依据科学哲学的3个维度统计必修二中的科学哲学内容及出现位置,并分析各内容的科学素养培育功能,部分结果如表3所示。

从“科学问题探究意识”维度看,必修二各章节都由浅入深地设置贴合实际的探究性问题。以第五章“环境与发展”为例,教材中既有着眼于细微处的现实小问题,如“你周围有哪些环境污染”等;也有放眼于全社会及全人类命运的全球性问题,如“图示哪些环境问题可能会影响其他地区甚至全球”等;还有聚焦于国家相关政策及国际相关倡议的问题,如“你能说出一两项我国为达成生态文明建设的美好愿景所制定的国家发展战略吗”等。这些探究问题能有效培养学生乐思善学的能力以及全局性、全球性思维。

从“科学探究方法”维度看,必修二主要在活动及正文等位置中穿插介绍了各类地理探究方法。例如,在第一章“人口”中,教材在多处使用了地理比较法、系统分析法、统计图表法等,对世界人口分布、人口增长等做出统计及预测,并列举典型案例进行系统讲解,使学生在实际问题中理解掌握地理科研方法。

从“科学探究精神”维度看,必修二主要通过教材中的各项实际案例来渗透科学家坚持不懈的敬业科研精神以及对各模式、各地区进行革新时的寻优勇进精神,激励学生不断探索未知、追求卓越。例如,教材第77页问题探究“实体商店何去何从”部分,通过介绍实体商店目前的真实现状和面临的困境,引导学生对实体商店的转型路径进行思考探讨,在此过程中培育学生的改革创新精神。

(3)科学社会学内容解析

依据科学社会学的2个维度统计必修二中的科学社会学内容及出现位置,并分析各内容的科学素养培育功能,部分结果如表4所示。

从“地理学的社会实用性”维度看,必修二主要通过教材中具体案例的应用,展示了地学模型对于社会发展建设的作用,以及地理信息技术在实际生活中的应用。例如,教材第39页和第76页分别展示了地理信息技术与城市管理及服务业的融合,体现了地理科研成果对于创建美好社会的积极促进作用,鼓励学生将理论成果服务于人类社会,可有效提高学生的社会参与度,激发学生的科学社会责任感。

从“社会发展对地理学的影响”维度看,必修二中主要涉及政治、经济、文化等其他社会诸要素对于地理科学的影响。例如,教材第114~115页正文部分介绍了长江经济带所具有的独特优势和巨大的发展潜力。学生通过深入学习国家发展战略及方针政策,在其引导下深刻领悟其内涵,把握地理科学未来的发展趋势和研究方向,担负起发展革新地理科学的使命。

三、HPS融合模式在地理教学中的实践应用

1.HPS融合模式下的地理教学设计

目前,HPS教育主要有三种模式:孟克和奥斯本的融合模式[6],互动式历史小故事[7]和马修斯对话模式[6]。其中最为经典、应用最为广泛的是孟克和奥斯本的融合模式。该模式分为6个环节:进入情境、引出观点、回顾学习历史、科学探究、科学建构、总结评价。基于HPS融合模式,以“农业区位因素及其变化”为例进行教学设计,具体内容如表5所示。

2.HPS融合模式培育科学素养的效果及反思

(1)掌握基本的科学知识,初步形成科学观念

学生在前期的学习过程中,对自然因素中的降水、光照等气候条件及相关地形条件较为熟悉,对市场、交通等人文因素也有了初步了解,为学生系统学习影响农业的区位因素打下坚实基础。以往教学中单纯的知识点讲解难以引起学生学习的兴趣,本设计相较于传统课堂,补充介绍农业区位论的创始人杜能的生平及研究经历,重点在于让学生经历科研探究历程,改变课堂上只关注现有结论性知识的不足,该尝试激发学生地理学习兴趣,达到良好的教学效果。

但笔者在课程实践过程中发现,因杜能环涉及大学经济地理学的专业知识,某些部分对高中生来说过于深奥难懂,因此,在之后的教学过程中,该部分的教学比例应基于课标要求及高考导向进行适当调整,控制难度,不宜摄入过深。