基于学科核心素养的高中地理教材与课程标准的一致性研究

作者: 陈梦婷 游小珺 黄健焱 陈诗吉

摘 要:地理教材与课程标准的一致性,对落实立德树人根本任务、发挥教材育人功能、培育学科核心素养具有重要意义。本文采用SEC一致性分析模式和SOLO分类法,建立了素养主题与水平的二维矩阵,并利用Porter公式计算一致性系数。结果表明:人教版、湘教版、鲁教版高中地理2教材与课程标准在核心素养培养方面具有显著一致性,但在单个维度上不同教材与课标间的差异有所不同,这些差异可为地理教师进行核心素养培育提供参考。

关键词:核心素养;高中地理教材;课程标准;SEC一致性分析;Porter公式

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2024)09-0012-05

《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》充分考虑学科育人价值,凝练出高中地理学科四大核心素养,即人地协调观、区域认知、综合思维、地理实践力[1]。地理核心素养的达成是地理学科育人价值得以实现的关键路径[2]。作为最重要的课程资源之一,教材对于学生核心素养的培育至关重要。课程标准与学业评价的一致性研究模型有Webb模式、Achieve模式和SEC模式[3]。目前,SEC模式适用于课标和教科书、教学、评价等要素之间的一致性分析,在化学、数学、物理等学科中得到了广泛应用,但在地理学科中基于核心素养的应用相对较少。因此,本文基于SEC一致性分析模式,利用SOLO分类法构建“素养主题×素养水平”二维矩阵模型,进行一致性指数及素养主题与素养水平分析。高中地理教材必修模块作为全体学生必须学习的课程内容,蕴含着丰富的地理核心素养素材,是培养学生地理核心素养的重要基石。现行高中地理教材版本包括人教版、湘教版、鲁教版、中图版、沪教版5个版本,鉴于中图版和沪教版教材数据的收集存在局限性,最终选择人教版、湘教版和鲁教版的高中地理2教材进行比较研究。

一、研究方法与过程

1.研究方法

美国学者安德鲁·波特(Andrew Porter)等人开发了SEC模式,从知识广度和深度展开构建“内容主题×认知水平”一致性分析矩阵模型,并进行编码与统计,最后利用Porter公式定量计算评价标准和评价对象间的一致性数值[4]。Porter一致性指数的计算公式如下。

[P=1−i=1nXi−Yi2]

式中,n指的是二维矩阵的总单元格数;i代表某一特定的单元格;Xi和Yi分别对应于评价标准二维矩阵中第i个单元格的比率值,以及评价对象二维矩阵中第i个单元格的比率值。而P则是用来表示Porter一致性指数的变量,其取值范围在0到1之间。P值的大小直接反映了评价对象与评价标准之间的一致性程度:P值越大,说明两者之间的一致性越高。

2.研究过程

(1) 二维矩阵建模

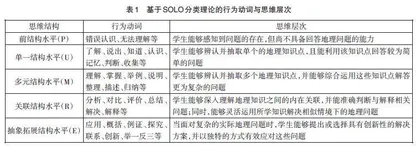

鉴于本文关注对象是地理教材在核心素养培养上与课标的一致性,因此,参照SEC模式矩阵构成的两个维度,用“素养主题”反映知识广度维度,用“素养水平”反映知识深度维度,并通过三个步骤构建二维评价矩阵:①基于地理核心素养确定素养主题。根据课标对地理核心素养内涵和表现的说明,拆解出11个素养主题:人地协调观包括认识地理环境、尊重自然规律、协调人地关系3个主题;综合思维包括要素综合、时空综合、地方综合3个主题;区域认知包括区域意识、认识区域、区域评价3个主题;地理实践力包括意志品质、实践能力2个主题。②基于课标要求划分素养水平。课标及《普通高中地理课程标准解读》中并未明确提供行为动词的层次划分说明,直接依据行为动词来划分素养水平存在困难。因此,本文参考SOLO理论层次分类,构建了一个将行为动词与思维层次相对应的表格(表1),以此为基础,对素养水平进行编码,从而确保素养水平的划分科学、合理性。③基于SOLO分类理论确定二维矩阵框架。鉴于课标与教材中不存在SOLO分类法中的前结构水平(P),因此,只划分4个维度的素养水平,由此构建“11×4”的“素养主题×素养水平”矩阵模型。

(2)模型数据统计

课程标准的数据编码。对课标的编码与统计遵循课程内容要求,具体操作如下:①拆分课标条目,细化每个知识点,并确定其对应的素养主题。②判别素养水平。依据前文基于SOLO理论的行为动词与思维层次表,对各知识点的素养水平进行准确判别。以课标中某条地理2内容要求为例:“2.1运用资料,描述人口分布、迁移的特点及其影响因素,并结合实例,解释区域资源环境承载力、人口合理容量”,可将其拆分为3个主要知识点:描述人口分布与迁移的特点、描述人口分布与迁移的影响因素、解释区域资源环境承载力与人口合理容量。这3个知识点分别对应的素养主题为“要素综合”“时空综合”以及“尊重自然规律”。行为动词“描述”对应多元结构水平(M),“解释”对应关联结构水平(R)。这种编码方式可能会因评价者水平差异而导致素养水平划分的不一致。为确保评价的准确性和一致性,实际评价过程中应提升评价者的专业素养,增加评价者的数量,从而增强层次划分的一致性。因此,由两位地理教育研究生进行独立编码,所得数据的肯德尔相关系数(双尾)为0.862**,表明两组编码数据在P=0.01水平上呈现出显著的相关性,两位编码者的编码结果高度一致,编码结果有效。随后,两位编码者针对编码中存在的分歧进行深入讨论,最终确定了课标的编码数据,形成了统一的二维频数矩阵。经过标准化处理,将每个主题点的数目除以总主题点数(24),计算出相应的比率值,据此制作图1。

教材的数据编码。地理教师教学用书详细解读了每节的课标、教学目标和教材内容,并提供了课时建议。因此,在编码与统计教材时,依据教师用书中的教学目标和课时数,对教科书正文采用平均分配原则进行编码,将课时值赋给相应单元格。以湘教版地理2教材“2.1城乡空间结构”的内容为例,对课时分配与认知划分做示例分析,详细介绍该数据编码方式。该课教学目标如下:①运用教材提供的“城乡土地利用示意图”和“各类用地租金水平随距离递减示意图”,探究分析城乡功能区的布局特征、相对位置关系及呈现出来的城乡空间结构特点,提升综合思维、区域认知能力。②通过课外观察、读图分析,掌握城乡区位分析的一般方法,提升综合思维和地理实践力。③根据所学知识和原理,对照家乡的城(乡),为家乡的发展提出合理化建议,树立人地协调观。本课建议规划3课时,但由于教学目标众多,采用统一倍数处理,将本节课时赋值为6。在第一点中拆分知识点对应为“城乡功能区的布局特征、相对位置关系”和“城乡空间结构特点”,素养主题对应为时空综合和认识区域,行为动词“运用”“探究”虽然依照表1对应抽象拓展结构水平(E),但并不符合“学生能够提出或选择具有创新性的解决方案,并以独特的方式有效应对问题”,达到的素养水平仅符合多元结构水平(M)和关联结构水平(R)。在第二点中涉及知识点为“城乡区位分析的一般方法”,素养主题涉及地方综合,行为动词“掌握”对应素养水平为多元结构水平(M)。依据每节下属各目标同等重要原则,本目标“素养主题×素养水平”对应赋值2。第三点无具体对应知识点,但可直接确定素养主题对应协调人地关系,“建议”素养水平对应抽象拓展结构水平(E),赋值2。依据上述方法,两位编码者独立编码人教版、湘教版、鲁教版必修2教材,所得数据的肯德尔相关系数(双尾)分别为0.933**、0.945**、0.922**,编码有效,针对分歧进行讨论,形成统一的二维频数矩阵,进行标准化处理,得到人教版、湘教版、鲁教版教材的比率值分布图(图2~图4)。

二、研究结果及分析

1.Porter一致性指数分析

根据统计得到的高中地理课标在地理2内容水平的“素养主题×素养水平”比率分布表,以及各版本地理2教材的相应比率分布表,利用Porter公式,计算出教材与课程标准之间的一致性系数P。为评估这一系数,还需要设定一个参考值P0,以便将P与之进行对比,从而更准确地评价教材与课标的一致性程度。刘秀峰博士和美国学者Gavin对P0的研究思路被广泛认可:利用Matlab软件的unidrnd函数,随机获取与目标矩阵大小相同的二维矩阵,调用P函数计算公式,重复操作20 000次,再对这20 000个P值进行分析,得到在0.05显著性水平的一致性参考值P0[5]。若实际计算的P值大于P0,则说明高中地理2教材与课标具有显著的一致性;反之,则不具有统计学上的显著一致性。表2展示了各版本地理教材与高中地理课标在地理2板块的Porter一致性系数与0.05显著性水平下参考值的对比结果。经过对比可得出,人教版、湘教版、鲁教版教材与课标的一致性系数P均超过参考值P0。这一数据表明,三版教材与课标在核心素养培养方面具有统计学上的显著一致性,教材的编写紧密贴合课标中规定的地理核心素养要求。

2.重点分布分析

借助曲面图可直观地观察到素养主题和素养水平的侧重情况。通过比较可发现:①存在两个相同的区域中心。集中在“要素综合”的多元结构水平(M)和关联结构水平(R),以及“认识区域”的多元结构水平(M)和关联结构水平(R)。这揭示了课标与教材在地理2素养培养模块上的高度一致性,均侧重“要素综合”和“认识区域”这两个素养主题的培养,并且要求学生在这两个主题上达到多元结构水平(M)和关联结构水平(R)。②素养主题分布较为相同。除鲁教版教材素养主题涉及地方综合和区域意识较少外,课标与其他两版教材素养主题分布集中于综合思维和区域认知下的6大主题,这说明必修2是培养地理核心素养综合思维和区域认知的关键基础。③素养水平分布差异较大。与课标相比,3个版本教材素养水平皆高于课标,素养水平要求均以多元结构水平(M)和关联结构水平(R)为主,这说明必修2模块教材在课标的基础上对素养水平要求进行了适当拓展提升(图5~图8)。除上述3个特点外,可发现湘教版教材与课标和其他版本教材曲面图存在很大差异,这可能是因为湘教版教材教学目标较为丰富且具体,因此在编码时存在更多划分。

3.素养主题比较

根据频数比率分布表中的素养水平比率之和,绘制素养主题分布柱形图(图9),从而更加形象直观地呈现课标与教材在素养主题单个维度上的一致性情况。由图可知:①总体来看,各教材在素养主题方面的要求与课标存在一定不契合之处。②从地理核心素养的4个维度分析,课标与教材在综合思维和区域认知核心素养方面涉及的素养主题高度一致,具体而言,两者在涉及的素养主题上呈现出相似的占比排列顺序:要素综合>地方综合>时空综合,认识区域>区域意识>区域评价,而在其他两个方面的核心素养主题占比上的排列顺序存在较大差异。③从课标与教材具有的单个素养主题看,课标在认识地理环境、区域意识、实践能力等素养主题上的占比高于3个版本教材。同时,教材之间的素养主题分布也都各有侧重,这显示出课标与教材在素养主题的重点处理上存在不一致之处。这种差异可能源于不同教材编写者对课程标准的理解和诠释不同,以及针对不同学生群体的教学需求和侧重点不同。

4.素养水平比较

绘制能体现课标与教材中素养水平分布的柱形图(图10),可发现:①四者在各素养水平占比上的排列顺序一致,均为多元结构水平(M)>关联结构水平(R)>单一结构水平(U)>抽象拓展结构水平(E),说明其在素养水平上的要求侧重点较为一致。②四者在单个素养水平上的占比存在差异。教材和课标在单一结构水平(U)、多元结构水平(M)占比都较为接近,但在关联结构水平(R)的占比方面,3个版本教材都明显高于课标。造成课标与教材在核心素养水平上差异的原因可能在于,课标所规定的素养水平主要是学业质量的最低达成标准,这主要是为了确保所有学生都能达到一定基础素养水平。而教材作为培养学生素养的共同基础,其目标不仅是满足这一最低标准,而是致力于全面提升全体学生的素养水平。因此,教材在设计和编写时,会考虑学生的多样性和差异性,提供更为丰富和深入的学习内容,以促进学生在不同素养主题和水平上的全面发展。

三、结论与建议

1.结论

基于核心素养的人教版、湘教版、鲁教版的高中地理2教材与课标一致性结果表现为显著的一致性。从整体角度而言,素养主题和素养水平的分布存在两个相同的核心区域,这些区域主要集中在要素综合和认识区域的多元结构水平(M)以及关联结构水平(R)上。然而,从单个维度观察,教材与课标在素养主题的侧重点上有所不同。尽管如此,它们在综合思维和区域认知这两个核心素养主题上的占比排序却保持了高度一致。在素养水平维度,课标与教材所展现的素养水平占比排序呈现出相同趋势:多元结构水平(M)占比最高,其次是关联结构水平(R),再次是单一结构水平(U),而抽象拓展结构水平(E)占比相对较低。这一排序表明,无论是课标还是教材,都强调在核心素养的培养上应注重多元和关联性的结构水平,同时,也不应忽视单一结构水平的基础性作用,而抽象拓展结构水平则作为更高层次的培养目标。

2.建议

研究结果表明,不同版本教材与课标在素养主题和水平维度上存在独特差异,这就为融合教学资源、依据教材特色、实施核心素养教育提供了依据。人教版教材在素养主题和素养水平方面与课标契合度最高,因此,紧扣核心素养的培养可最大程度依赖人教版教材资源;湘教版教材在设定教学目标时表现得细致全面,其涵盖的素养主题也更为广泛,因此,教师在确立教学目标时,可借鉴湘教版教材,对教学内容进行深入剖析,并设定更多与素养主题紧密相关的内容,以丰富教学内涵;而鲁教版教材在素养水平方面,相较于课标有着更高的要求,这为提升学生的高阶素养提供了有力支撑,因此,当教师面对需要培养学生较高素养水平的情境时,可更多配合鲁教版教材资源,以满足学生的进阶学习需求。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部. 普通高中课程方案(2017年版2020年修订)[M]. 北京:人民教育出版社, 2020.

[2] 龙泉. 地理学科育人价值与地理核心素养[J]. 地理教育, 2017 (3):4-6.

[3] 张淇, 陈忠暖, 方城. 高中学业水平测试与课程标准的一致性——广东与京津湘鲁四省(市)地理试题的对比[J]. 地理教育, 2016 (6):36-38.

[4] 李梅梅, 刘春梅. 高中地理教材与课程标准的一致性对比——以人教版、中图版《地理1》为例[J]. 地理教学, 2020(23):17-20.

[5] 刘健智, 胡雪妍. 基于物理核心素养的高中物理教材与课程标准的一致性研究——以2019年人教版必修1为例[J]. 物理教师, 2022, 43(7):3-12.