融入思政教育的高中地理教学设计

作者: 彭倩 赵媛

摘 要:课程思政是落实立德树人根本任务的重要举措,也是对学生进行思想政治教育的重要途径。地理作为高中教学的重要学科,是融入思政教育、培育学生思想政治素养的优势学科。本文以高中地理“城市化问题”为例,深入挖掘城市化问题的表现及可融入的课程思政要素并进行教学设计,从多方面、多角度融入思政教育,将思政教育与学科教育有效结合,促进高中生思想政治素养的培育。

关键词:高中地理;思政教育;城市化问题;教学设计

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2024)09-0022-05

党的十八大以来,习近平总书记多次强调要加强课程思政建设,培养学生良好的思想政治观念。2016年,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出,加强思想政治教育需要各学科守好一段渠、种好责任田,充分发挥学科优势,利用课堂教学这一主渠道,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。近年来,为了贯彻党的教育方针,培养学生的家国情怀与社会责任感,课程思政受到了广泛关注与研究,成为课程改革的重点和热点[1]。

目前,有关地理教学融入思政教育的研究多集中于高校地理课程和教材分析,中学地理教学融入思政教育的研究相对较少。通过查阅高中地理教学融入思政教育的期刊文献,发现相关研究多集中于地理教学融入思政教育的路径探索,且研究主题多集中于“水循环”“交通运输”等内容,有关“城市化”主题教学融入思政教育的研究并不多见。但“城市化”作为国家发展、社会进步的重要表征,其发展过程中出现的一系列“城市化问题”与日常生活息息相关,是当今国家和各地区的重点关注对象;且“城市化问题”表现多样、内容丰富,是地理教学融入思政教育的优势内容[2]。因此,本文以人教版“城市化问题”为例,根据教材内容组成和课标要求,挖掘其蕴含的课程思政要素,并进行教学设计,进一步探讨高中地理“城市化问题”教学融入思政教育的方法。

一、课程思政维度划分

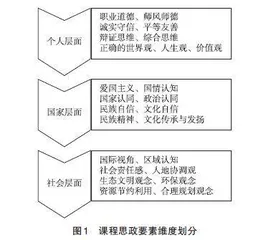

课程思政组成要素众多,不同学者根据不同标准将思政要素划分为多个维度。总体看来,其划分方式主要有两种,一种是从思政教育出发,从课程思政建设角度对思政要素进行维度划分,不涉及学科教学内容和特色,代表学者有龚一鸣、李佳怡等;另一种是从学科教育出发,结合学科教学特色,从学科教学融入思政教育的角度对思政要素进行维度划分,满足思政教育要求的同时体现学科特色,代表学者有陈素清、王浩名等。

本文在已有学者对思政要素进行维度划分的基础上,结合地理课程特点,从个体存在的空间尺度,即“个体—国家—社会”出发,将思政要素划分为个人、国家、社会3个层面(图1)。其中,个人层面主要为作为社会存在中的个体——人所应承担的社会责任与个人美好品质培养,如诚实、尊重、友善等;国家层面主要为国家发展与政治基础对人发展的影响,包括政治认同、民族认同等;社会层面主要从国际与整个社会的角度分析社会发展与国际变化对人的思想观念及态度的影响,如生态文明观、人地协调等。

二、“城市化问题”思政要素分析

1.“城市化问题”思政要素蕴含丰富

城市作为人文地理要素的重要组成部分,是地理学的重点内容。“城市化问题”是指在城市发展过程中出现的一系列影响日常生活、身体健康、国家与社会稳定、社会与城市发展的多样化问题。“城市化问题”表现多样、内容丰富,蕴含的思政要素也相对较多,如因城市规划不合理导致交通拥堵,违反交通规则的现象屡见不鲜,交通事故发生频率提高。因此,“城市合理规划”“遵守交通规则”是能够有效融入相关内容教学的重要思政要素;另外,由于城市化水平提高,城市建筑面积不断扩张,硬化地面不断增加,导致地表水下渗受阻,如遇长时间降水或短时间强降雨天气,极易引发城市内涝。但面对城市内涝灾害,中国人民同心协力、共同抗灾,体现了不畏艰险、抗洪救灾的英勇品格,因此,“抗洪抢险精神”也是能够融入“城市化问题”教学的思政要素。综上,“城市化问题”是融入思政教育、促进学生思想政治素养培育的优势教学内容。

同时,地理核心素养与课程思政要素之间存在相互关联,如人地协调观就是课程思政要素的重要组成部分,在高中地理“城市化问题”教学融入思政教育过程中,不仅能促进学生地理核心素养的提高,还能有效促进学生思想政治素养的培育。

2.“城市化问题”思政要素挖掘

高中地理人教版有关“城市化问题”的教材主要有地理2(2019版)和选修4(2006版),两本教材将“城市化问题”的表现概述为城镇环境质量下降、环境污染、水污染等各类污染问题以及资源过度消耗、交通拥堵、住房紧张等多类问题。《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)对“城市化问题”的教学要求为“能够说明城市化的利弊和城市合理布局的意义”;新课标还着重强调教师在教学过程中要积极组织教学内容,帮助学生加强对党和国家提出的新发展理念的理解[3]。

基于高中地理人教版教材内容组成、课标要求以及日常生活实践,本文将“城市化问题”归纳为环境问题和社会问题两类。其中环境问题主要包括随着城市发展所带来的污染物排放增多导致的城市环境质量下降、资源消耗剧增、大气污染、水污染等各类污染问题;社会问题主要包括因城市建设扩张、人口大量涌入城市导致的一系列交通拥堵、住房紧张、城市内涝、社会秩序混乱等问题。各类环境问题和社会问题的出现,严重危害人们的身体健康,影响人们日常生活和威胁社会和谐稳定,因此,正确看待各类城市化问题及寻求合理解决方法,是城市化问题教学的基本任务。

从培育学生地理核心素养出发,根据“城市化问题”教材内容分析及课程标准要求,挖掘课程思政要素是促进高中地理“城市化问题”教学融入思政教育的重要手段。根据课程思政要素维度划分和“城市化问题”内容分析,挖掘的课程思政要素主要有资源节约观念、环保观念、生态文明观念等;可融入社会问题的课程思政要素主要有法治观念、人地协调观念、合理规划观念以及抗洪救灾精神的传承与发扬等。具体“城市化问题”表现及其对应的课程思政要素如表1所示。

三、融入思政教育的“城市化问题”教学设计

1.教学设计原则

(1)立足课程标准要求,明确思政教育目标

新课标对“城市化问题”的要求为“运用资料,说明不同地区城镇化的过程和特点,以及城镇化的利弊”。从课程标准来看,辩证看待城市化发展结果,促进学生辩证思维培养和城市合理规划观念养成是“城市化问题”思政教育的重点。此外,由于城市化问题表现多样,可融入的思政要素较为丰富,因此,在确定本教学内容的思政教育目标时,可基于课标要求和“城市化问题”的多样化表现,将思政教育目标继续深化和拓展为辩证思维培养、人地协调观念养成、爱国主义精神培育、抗洪救灾精神传承与发扬等。

(2)融合显性与隐性课程,提高思政教育效率

潜隐性是思政教育融入学科教学的基本特性,需要教师在教学设计时根据课程内容与教学目标,通过精心设计,巧妙地将思政要素融入教学内容中,充分发挥润物无声的思政教育在无意识心理状态下的感染、浸润、陶冶和认同作用[4],培养学生知识、能力和价值观相统一[5]。因此,在讲授“城市化问题”并促进学生思想政治素养培育的过程中,教师不仅要利用好课堂教学这个显性教育的平台,也要合理利用课外实践、自主探索等隐性教育场所。积极促进课堂显性教育与社会实践隐性教育有效结合,让显性教育与隐性教育同向同行、相互支撑,从多方面、多角度、多平台共同培育学生的思想政治素养,进一步提高地理学科教学融入思政教育的教学效率。

(3)采用多样化教学方法,增强思政教育效果

在课堂教学中采用多样化的教学方法,能够有效活跃课堂氛围,提高学生学习兴趣,促进思政教育效果更好达成[6]。“城市化问题”表现多样、教学内容丰富、案例众多,为思政教育的顺利开展提供了良好的材料支撑。因此,为有效增强“城市化问题”融入思政教育的教学效果,在教学中可积极采用辩论、小组合作和案例探究等多样化教学方式开展教学,在潜移默化中促进学生辩证思维的培养,实现思政教育效果的有效达成。

(4)开发思政教育评价,检测思政教育效果

落实思政教育评价,促进思政教育评价量表开发,是有效检测地理教学融入思政教育效果的重要途径。传统教学评价重点关注对学生知识学习情况和能力所达水平的检测,对思政教育效果的评价检测则较为忽视,从而影响了教师对思政教育效果的准确认知,无法为后续思政教育的开展提供指导。因此,为有效检测“城市化问题”思政教育效果,本文根据“城市化问题”思政要素挖掘与该主题思政教育目标分析,从可融入该主题教学的思政要素出发,开发了用于检测思政教育效果的评价表,以帮助教师有效掌握该主题思政教育效果,为在后续教学中有效融合思政教育提供参考。

2.教学目标确定

基于学科教学融入思政教育的基本要求,可将“城市化问题”教学目标划分为学科教学目标和思政教育目标两类。从课标要求和地理核心素养培育出发,可将“城市化问题”的学科教学目标确定为:运用数据、图文资料,从自然与人文等多方面分析不同地区城市化问题的成因、表现及危害;为某一地区面临的城市化问题提出合理整改方案;根据社会调研,绘制城市防洪规划图;因地制宜,合理规划城市发展方向。基于思政教育的基本要求,将思政教育目标确定为:通过本主题知识的学习,明确城市规划、人地协调发展的重要性;促进爱国主义精神及我国优秀精神的传承与发扬等。通过合理融入思政要素,明确学科教学目标与思政教育目标,实现知识、能力、素养、德育“四位一体”,促进“育人”“育才”融合发展(图2)。

3.教学过程设计

基于学科教学目标和思政教育目标,确定多样化的教学方法,本课程教学过程设计以知识点讲解与学生思想政治素养培育为核心,主要分为课前预习、导入新课;讲授新课、素养培育;课后调查、能力提升3个基本环节,重点采用辩证讨论、小组合作、案例分析等方式开展教学。

首先,课前安排学生自主搜集相关资料,分析城市化发展对社会及日常生活的利弊,在正式课堂开始时,以辩论的形式组织学生参与课堂活动。让学生在小组辩论中正确看待城市化发展的结果和明确城市化发展的利弊,促进学生辩证思维培育的同时引入课堂教学主题,完成导入环节。

其次,在分析城市化问题成因、表现、危害及解决措施时,以小组合作探究为主,指导小组成员共同合作,完成教师发布的任务;另外,思政教育需要结合社会生活,引导学生从现实生活中开展探究[7],因此,在学生小组合作探究过程中,教师应积极为学生提供“河南暴雨”基础资料,引导学生以案例形式开展探究任务,促进教学内容与生活实际相联系,在潜移默化中向学生传递中华民族面对自然灾害时众志成城、不畏艰险的民族精神,促进“抗洪救灾”精神的传承与发扬,激发学生的爱国主义精神。

最后,以促进学生地理实践力发展为导向,指导学生完成社会调查任务,分析所在城市的汇水情况并设计城市防洪规划图,引导学生利用地理知识解决生活实际问题,体现地理知识的实用性。

总体而言,本教学设计以学生为主体,通过设计多项驱动任务指导学生开展探究活动;在探究过程中,教师根据教学安排,适当提供图文资料,在潜移默化中促进学生思想政治素养培育,将学科教学目标与思政教育目标充分融合,合理实现思政教育的基本任务。教学过程设计如图3所示。

4.教学评价构建

为了更好地掌握学生的思政素养水平和“城市化问题”的学习情况,采用过程性评价与表现性评价相结合的方式,分别对学科教学目标达成水平和思政教育目标达成情况进行评价。

学科教学目标达成水平主要从课前准备、课堂表现、课后作业完成情况3个维度进行评价,重点关注学生的课堂学习表现、课后规划设计完成情况以及地理核心素养所达水平(表2)。思政教育目标达成情况主要根据思政要素维度划分和“城市化问题”思政要素挖掘为依据,分别从个人层面、国家层面、社会层面3个维度进行评价,并在每一维度下设置4级参考水平,以更好检测学生不同维度是否达到应有层级标准(表3)。为保证评价更加客观公正,采用学生自主评价、同学相互评价、教师评价3类评价主体,以帮助教师更好地掌握思政教育评价现状,为后续思政教育开展提供相应参考。

四、结语

高中生正处于心智快速发展的阶段,易受外界环境影响,因此,高中阶段是促进学生知识学习与能力发展的重要时期,也是促进学生思想政治素养培育的关键时期。在教学中融入思政教育,促进高中生思想政治素养培育是高中教学的重点任务,地理作为高中教学的重点科目,是融入思政教育、促进学生思想政治素养培育的重要学科。本文在对课程思政要素进行维度划分的基础上,以高中地理人教版“城市化问题”为例,根据课标要求和教材内容组成,深入挖掘“城市化问题”蕴含的课程思政要素。并基于思政要素挖掘进行课标分析,确定学科教学目标和思政教育目标,以此为基础进行教学设计和教学评价构建。并指出为保障学科教学与思政教育有效融合,在教学过程中要基于教材内容组成、课程标准要求,采用多样化教学方式,促进显性教育与隐性教育有效融合,充分发挥思政教育“润物无声”的思想素质培育效果。

参考文献:

[1] 李龙,林建平,邓爱珍,等.基于课程思政的地理热点主题式教学设计——以“鄱阳湖干涸的探究”为例[J].地理教育,2023(10):54-57.

[2] 周国磊,吴俞萱,侯松梅.“高观点”视角下高中人文地理知识体系构建——以人教版高中地理必修第二册“城镇化”一节为例[J].中学地理教学参考,2023(2):60-62.

[3] 中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020.

[4] 张敬源,王娜.外语“课程思政”建设——内涵、原则与路径探析[J].中国外语,2020,17(5):15-20,29.

[5] 魏丹,邓长芳,王静爱.核心素养视域下高中地理课程思政研究——以人教版选择性必修3为例[J].地理教育,2022(6):74-78.

[6] 柴光辉,秦年秀,汪军能.思政教育融入高中地理课程的教学设计与策略——以湘教版教材(2019版)高中地理选择性必修3为例[J].中学地理教学参考,2022(12):30-33,35.

[7] 叶方兴.课程论视域下“大思政课”建设的理论意蕴与实践路向[J].思想理论教育导刊,2023(10):95-101.

通信作者:赵媛