基于在地化教育提升高中生生态决策思维

作者: 马艳芳 安珍妮 张建珍 葛佳浩

摘 要:在地化教育在生态决策思维培养和地理教学实践中发挥了很好的桥梁作用。本文阐释了生态决策思维的概念与模型,基于在地化教育以及生态决策过程构建“明确目标—情境设定—实践参与—反思评估”的教学模式,并以“流域开发与环境保护”为例展开教学设计,为提升高中生生态决策思维提供经验借鉴。

关键词:在地化教育;生态决策思维;教学设计;流域开发与环境保护

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2024)10-0024-05

一、引言

目前,生态环境与社会发展之间的矛盾日益凸显,亟待提出有效的对策方案以应对日益严峻的全球性生态危机与环境问题[1]。生态决策思维作为提出科学合理的生态决策方案所运用到的综合思维方式,架起了地理教育与生态问题之间的桥梁,既是地理高阶思维的重要内容,也是学生解决生态问题过程中必备的关键素养,能够有效提升学生在生态问题决策过程中的地理可行能力[2]。《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》要求通过地理课程的学习,学生能够运用地理知识、工具等调查并协调地理环境与人类活动的关系,系统、全面地认识、分析、解决人地关系问题,有理有据地提出可行性对策,具备尊重自然规律、科学适应和利用自然的意识[3]。地理课程将“人地关系”作为主线,倡导通过实践性教学活动引导学生全面、系统、动态地认识和解决地理问题[4],树立人与自然协调发展的观念。基于此,展开的地理课程与生态决策思维发展有着密切联系,通过地理课程学习能够改进学生对生态问题的理解与应对方式,协调人地关系,从思想与行动两方面推动生态决策思维提升[5]。

生态决策思维的提升要求依托复杂真实的决策情境,寻求思辨性、开放性、探究性、实践性的教学模式,引导学生以区域可持续发展视角权衡决策方案,做出科学合理的生态决策。在地化教育是一种以“叙事”的形式将学生置于场地情境的课程开发和教学实施方式[6],鼓励学生充分利用当地人文环境和自然环境素材开展学习活动,将学习过程与当地一方水土联系起来[7]。在地情境为生态决策思维的提升搭建载体,学生深度参与在地探究实践,展开体验式决策,有效地内化和建构知识。同时,为当地的生态问题建言献策也可反哺地方,深化生态决策思维的育人价值。因此,本文首先阐释生态决策思维的内涵与生态决策模型,再基于在地化教育构建提升高中生生态决策思维的教学模式,并以“流域开发与环境保护”一课的教学设计为例,以期为生态决策思维的培养提供经验借鉴。

二、生态决策思维概述

1.生态决策思维

目前,生态决策研究主要涉及制定科学地管理、保护、修复生态系统的决策方案,以及开发评估决策方案的生态决策评价与支持系统[8]。作为一种特定情境的决策,生态决策是指针对生态系统与生态环境的决策论证、评价以及实施的决策活动与过程[9],通过平衡人类活动与自然环境之间的关系,确保生态系统与生态环境的稳定性和可持续性。因此,本研究将地理教育中涉及的生态决策思维定义为学生在依据地理原理与规律评估地理事象主要特征、时空演变过程基础上,借助地理科学研究方法在区域可持续发展框架下权衡、比较生态决策信息的利弊、机会与风险,做出最优决策所需的一系列思维能力。

2.生态决策模型

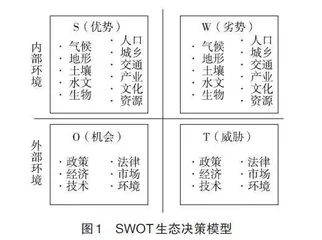

充分论证并做出最优决策是生态决策的关键环节。为有效权衡论证决策方案的科学性、生态性和可持续性,需要借助决策模型进行全面、系统的审视考量,如SWOT分析法、决策树、多标准决策分析法(MCDA)。其中,SWOT分析模型广泛应用于产业发展、城市规划等决策环节[10]。在地理学中,由于地理环境是由地理各要素构成的复杂整体,且要素之间相互关联、相互影响,在决策时也多用SWOT决策模型评估地理环境内在属性与外部因素的影响,协调各地理要素之间的相互关系和交互作用。如相关学者开发了基于指标的SWOT空间规划支持系统,以确定保护区规划的关键保护重点和预警点,支持自然保护的战略规划[11]。

因此,SWOT分析模型为生态决策提供了一种全面且系统的方法。为支持高中生科学有效地进行生态决策,本研究构建了SWOT生态决策模型以辅助生态决策过程(图1)。该模型要求决策者依照矩阵形式排列调查因素,随后,利用系统分析的方法将各因素叠加匹配,以评估生态决策问题中的内部和外部地理要素以及要素间的相互作用,分析所要应对的挑战并挖掘潜在机会,从中得出相应的决策性结论,最终达到可持续发展的目标。

3.生态决策过程

生态决策过程是在考虑一系列内、外部自然与社会因素的情况下,为解决特定的生态问题、实现特定的生态决策目标而进行的决策过程(图2)。一个完整的生态决策过程包括:①问题定义,即通过细化决策问题,明确待决策问题的性质与关键点,并概述此次决策的目标,为之后的生态决策提供坚实基础。②证据收集,即通过调查收集相关内、外部自然与社会因素,结合人类活动与地理环境的相互关系,整合并解读信息中的优势、劣势、机会和威胁。③选择方案,即利用生态决策模型权衡各生态决策信息的利弊风险及后果,列出所有可行方案,并借助地理科学研究方法在区域可持续发展框架内对其进行权衡比较。④做出决定,即确定决策方案,并以充分论据论证选定方案,在决策后反思评价决策过程及结果,依据反馈评价优化完善方案。

三、基于在地化教育提升高中生生态决策思维的教学模式

1.在地化教育的基本模式及特点

在地化教育以当地的特色资源作为教学素材,从多角度开发活动主题,采取实地考察、集中论证、图文展示等诸多活动形式,通过收集—整理—呈现的学习过程,让学生从具体的探究和体验中建构事实性知识和方法性知识。在地化教育模式具体包含4个基本环节,即明确目标、情境设定、实践参与、反思评估[12]。

2.在地化教育提升高中生生态决策思维教育意蕴

在地化教育与生态决策思维二者都强调对环境以及人与环境关系的关注,都致力于探寻如何通过教育过程提升个体对于自然与人文环境的尊重和理解。一方面,在地的教育方式尊重个体个性差异,充分挖掘个体潜能,在实地考察、观察等活动中助力学生构建生态知识体系与思维方式,理解地方环境和生态系统的内在联系,提升学生的地理可行能力,为参与生态决策提供知识与思维基础。另一方面,参与地方性决策活动可增强学生的学习体验,积极思考自我角色与责任,反思人与环境的关系,增进对当地的归属感与责任感,为区域生态决策与可持续发展做出贡献。

3.基于在地化教育提升高中生生态决策思维的教学模式

在生态决策过程中,学生需要在明确决策问题的基础上,借助特定的工具、方法以及凭借自身的已有经验,收集并整理自然与社会决策证据,以此提出、评估、选择与论证决策方案。在地化教育的“明确目标—情境设定—实践参与—反思评估”4个环节帮助学生拉近地理知识与实际生活的距离,推进真实生态决策问题的探究与解决。为了更好地将生态决策置于真实情境中开展,本研究构建了基于在地化教育提升生态决策思维的教学模式(图3)。

四、教学设计

本文以“流域开发与环境保护”为主题,以金华浦阳江为题材展开教学设计(表1)。学生通过考察、调查、访谈等在地化活动,探究当地的自然与人文要素,对浦阳江流域开发与环境问题进行分析探究,在厘清流域与经济、生态之间关系的基础上提出实现生态环境保护与区域经济协同发展的科学决策,构建流域开发治理与环境保护相关的知识体系,提升生态决策能力。此外,在决策过程中也利于学生树立可持续发展观念,加强与当地的情感联结和责任担当,拉近地理知识与实际生活的距离,实现地理服务于生活的教育思想。

本节课的教学目标为:①人地协调观:能够说出给定流域主要的生态环境问题,为某一流域生态环境保护与区域经济的协同发展提出合理建议;②综合思维:能够结合给定流域自然和人文特征分析流域协作开发的内容和环境保护的具体举措;③区域认知:能够简要分析流域内部不同河段流域特征,正确认识流域内部不同河段开发过程中存在的问题;④地理实践力:能够通过调查、访谈等多种途径收集流域信息,自主探究某流域开发与环境保护的内容、方式和意义,并加以展示。

五、总结与展望

本研究提出了生态决策思维的基本内涵,并基于SWOT分析模型与一般决策过程构建了生态决策模型与生态决策过程。鉴于在地化教育与高中生生态决策思维培养具有内在一致性,本文将在地化教育与提升生态决策思维有机结合,建构了基于在地化教育培养高中生生态决策思维的教学模式,并以“流域开发与环境保护”为例进行了教学设计,一方面,加深学生对生态问题的理解,提升其生态决策能力;另一方面,为教师创新地理核心素养培育方式提供新思路与新方法。为了验证该教学模式的有效性,今后还将开展教育准实验,持续而深入地探讨基于在地化教育培养高中生生态决策思维的成效,助力学生核心素养发展。

参考文献:

[1] 蒋凤, 陈晓欣, 王红枫, 等. 生态文明建设背景下高中地理生态安全教育的实践探索[J]. 地理教育, 2023(S2): 186-188.

[2] What is GeoCapabilities? Geocapabilities[EB/OL]. (2021-2-11)[2023-10-18]. https://www.geocapabilities.org/geocapabilities-3/geocapabilities/.

[3] 中华人民共和国教育部. 普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)[M]. 北京: 人民教育出版社, 2020.

[4] 徐志华. 依托乡土地理进行野外考察与课堂教学融合的实践探索——以“岩石圈的物质循环”为例[J]. 地理教育, 2023(S1): 39-43.

[5] 王黎. 人地协调观素养导向下的“沉浸式”地理课堂教学实践探索[J]. 地理教育, 2024(S2): 33-35.

[6] 刘雨田, 徐吕子, 王子健. 美国地理在地化教学及其特征[J]. 中学地理教学参考, 2023(13): 13-16.

[7] YEMINI M, ENGEL L, BEN SIMON A. Place-based education - a systematic review of literature[J/OL]. Educational Review, 2023(1): 1-21.

[8] 吴旭, 王绪本, 阚瑷珂, 等. 基于层次分析法的流域生态决策评价系统[J]. 成都理工大学学报(自然科学版), 2011, 38(2): 126-131.

[9] 赵映诚. 生态决策及其价值理念的变革[J]. 统计与决策, 2008(19): 83-85.

[10] GÜREL E. SWOT ANALYSIS: A THEORETICAL REVIEW[J/OL]. Journal of International Social Research, 2017, 10(51): 994-1006.

[11] COMINO E, FERRETTI V. Indicators-based spatial SWOT analysis: Supporting the strategic planning and management of complex territorial systems[J/OL]. Ecological Indicators, 2016(60): 1104-1117.

[12] What is Place-Based Education? | Promise of Place[EB/OL]. (2022-1-3)[2023-10-11]. http://promiseofplace. org/.

通信作者:葛佳浩