地理学科关键能力的内涵、构成与教学应对

作者: 汤国荣

摘 要:新课程背景下的高考命题以立德树人为根本任务,突出对学科关键能力和思维品质的考查,实现从“考知识”向“考能力素养”的转变。厘清“辨识与加工地理空间信息、概括与比较地理特征与差异、描述与阐释地理规律与过程、分析与论证地理联系与作用、探究与创新解决地理问题”五大关键能力在高考试题中的具体表现,可进一步明确中学地理教学应教什么、怎么教等关键性问题。

关键词:高考;中学地理;关键能力;教学应对

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2024)10-0034-08

新课程背景下的高考命题坚持学科素养导向,凸显对地理学科关键能力和思维品质的考查,实现从“考知识”向“考能力素养”转变、从“解题”向“解决问题”转变。试题命制突出特定情境的创设和任务驱动,不断强化试题的开放性、探究性和创新性,着力考查学生灵活运用所学知识,调动关键能力,发现、分析和解决问题的综合品质。然而,何谓地理学科的关键能力?在近年来的地理高考试题中有何体现?这些疑问一直困扰着一线地理教师和教研员。本文以2024年高考全国文综甲卷和新课标卷的地理试题为例,通过对试题承载的关键能力进行剖析,以期深入理解地理学科关键能力的内涵、构成及其教学导向。

一、地理学科关键能力的内涵与构成

《中国高考评价体系》指出:关键能力是支撑和体现学科素养要求的能力表征,是指即将进入高等学校的学习者在面对与学科相关的生活实践或学习探索问题情境时,高质量地认识、分析与解决问题所必须具备的能力。学科关键能力由三大能力群构成:一是知识获取能力群,主要包括语言解码能力、符号理解能力、阅读理解能力、信息搜索能力、信息整理能力等;二是实践操作能力群,主要包括实验设计能力、数据处理能力、信息转化能力、动手操作能力、应用写作能力、语言表达能力等;三是思维认知能力群,主要包括形象思维能力、抽象思维能力、归纳概括能力、演绎推理能力、批判性思维能力、辩证思维能力等[1]。上述三大关键能力群的提出是基于所有学科的共性,各学科在能力侧重点和表现形式上应有所差异,因而需要结合学科属性和特征,准确理解和把握各学科的关键能力。《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《地理新课标》)指出:地理学是研究地理环境以及人类活动与地理环境关系的学科,具有综合性和区域性等特点。地理课程的学习旨在使学生具备人地协调观、综合思维、区域认知、地理实践力等核心素养[2]。

依据《中国高考评价体系》提出的“关键能力”的内涵和构成,结合地理学科有别于其他学科最主要的学科思想方法和本质特性(以空间、区域、综合、人地相关、动态的角度分析、解决地理问题),可将地理学科的关键能力界定为:地理学科关键能力是支撑和体现地理核心素养要求的能力表征,是指即将进入高等学校的学习者在面对与地理相关的生活实践或学习探索问题情境时,高质量地认识、分析与解决地理问题所必须具备的能力。具体而言,可细分为以下五项关键能力。

Ⅰ.辨识与加工地理空间信息的能力,即能够运用地图、图表等地理工具,辨识、获取并分析地理事物和现象的空间位置与空间格局。

Ⅱ.概括与比较地理特征和差异的能力,即能够从区域的视角对特定地理要素进行综合、比较,归纳出地理事物和现象的时空分布特征与差异。

Ⅲ.描述与阐释地理规律和过程的能力,即能够从时空综合的角度描述、分析、说明地理事物和现象的时空分布规律及其发生、发展和演化过程。

Ⅳ.分析与论证地理联系和作用的能力,即能够从时空尺度的角度解释、说明、分析、推理、预测、评价地理事物和现象的因果联系、空间关系,以及人类与地理环境之间的相互作用、相互影响。

Ⅴ.探究与创新解决地理问题的能力,即能够调动和运用地理原理、方法和技能,在给定的复杂情境中,设计问题探究方案,确定问题解决策略,并创造性地提出自己的见解与建议。

二、“关键能力”在2024年高考地理试题中的统计分析

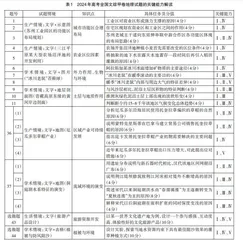

2024年高考全国文综甲卷和新课标卷的地理试题均由选择题和非选择题两大部分构成。1~11题两卷均为选择题,每题4分,共44分。甲卷非选择题由必考题2题8小问组成,共46分,选考题2题选一作答,共10分,总计56分。新课标卷非选择题由2题9小问组成,共56分。两卷试题情境、考查知识点、具体任务和关键能力详见表1、表2。

由表1、表2呈现的信息可见,2024年的高考地理试题情境真实,设问新颖,着力于地理学科的必备知识、关键能力、学科素养和核心价值的考查。地理学科的五项关键能力在试题中均有所表现,但在权重上则存在明显差异(表3)。

据表3可知,“辨识与加工地理空间信息”是解答每一道试题都必须用到的关键能力;“分析与论证地理联系和作用”在试题中涉及面较广,60%以上的问题解答需要用到这项关键能力;“探究与创新解决地理问题”这一关键能力虽然在试题中涉及的分值较少,但能力要求最高,需要考生借助新知识、新方法、新思维去探索和解决新情境中的新问题。

三、关键能力在2024年高考地理试题中的具体表现及教学应对

1.辨识与加工地理空间信息

《地理新课标》在课程目标中要求学生通过地理学习,能够形成从空间—区域视角认识地理事物和现象的意识,并对地理事物和现象的空间格局有较强的观察力。“信息获取与加工”是《中国高考评价体系》中提出的学科关键能力之一,但在数量庞大、类型多样的信息中,地理学科关注的重点始终是空间信息,即特定区域中地理事物和现象的空间位置及其大小、数量、类型、形状及排序等。中学地理课程重点关注陆地表层的空间格局特征,注重观察地理事物的空间分布和空间结构,注重阐明地理事物的空间差异和空间联系,并致力于揭示地理事物空间运动与变化的规律。因此,具备辨识和加工地理空间信息的能力是学生发现和解决地理问题的起点,也是地理学科素养提升的内在要求。

其中,地图和地理图表是承载地理空间信息的重要载体。运用地图、图表等特定的地理工具,辨识地理事物和现象的空间位置、空间关系,分析其空间格局和时空演变向来是地理学科考查的最基础的“关键能力”。根据表1、表2的统计,2024年地理高考试题中每一问的顺利解答均需学生在“辨识与加工空间信息”的基础上,去归纳地理事物和现象的空间分布规律,推测地理事物和现象的空间演变过程,预测地理事物和现象的未来发展。

【教学应对】信息获取与加工能力是智能化时代地理学习的核心竞争力,教师需要将培养和发展学生地理空间信息的辨识与加工能力作为课程目标的有机组成,将地球表层各种地理事物空间位置关系的辨识与评析、空间排列状态的观察与归纳等教学活动引入日常教学之中,尽力创造更多的机会让学生去搜集、选择、整理和分析地理空间信息,经常性地引导学生利用地图、图表、照片进行地理空间信息的辨识与加工,并能将分析与整合后的空间信息应用于具体问题的解决之中。

2.概括与比较地理特征与差异

《地理新课标》将“区域认知”确认为地理核心素养之一,要求学生能够从空间—区域视角认识地理事物和现象,运用区域综合分析、区域比较等方法认识区域特征与差异。同时,《地理新课标》在学业水平考试命题建议中提出了“地理特征与差异”的考查方向,要突出对地理事物和现象特征的分析与综合、抽象与概括,以及对地理空间格局的观察、概括、归纳等学科思维方式、探究方法与技能运用等方面的考查。由此可见,概括与比较区域特征与差异是地理学习的重要内容,也是分析和解决区域地理问题的前提条件,理应成为高考地理试题考查的关键能力之一。例如,2024年全国地理新课标卷1~3题,以湖南省永顺县双凤村为案例,用小尺度等高线地形图和景观照片作为情境信息,展现我国少数民族典型传统村落的空间分布格局和建筑景观特色,考查聚落空间分布特点的判断、自然环境特征对建筑景观特色形成影响的分析。

湖南省永顺县双凤村是一个典型的土家族村寨,地处武陵山区腹地,村寨中一条小溪蜿蜒流淌,潺潺水声伴随着弯弯青石板路和依山而建的土家转角吊脚楼,勾勒出一幅土家山寨的美丽画卷,被誉为中国“土家第一村”。图1示意双凤村地建筑分布,图2示意在建的转角吊脚楼。据此完成下面小题。

1.双凤村传统民居空间分布特点是

A.沿等高线分布 B.沿溪流分布

C.围绕公共建筑分布 D.沿公路分布

2.双凤村传统民居的转角设计主要是为了

A.适应潮湿环境 B.便于就地取材

C.充分利用空间 D.追求视觉美观

3.摆手堂(含土王祠)、风雨桥为双凤村村民进行公共活动和交流提供场所,这体现了乡村公共空间的

①均衡性 ②经济性 ③公益性 ④文化性

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

本题组着力于“概括与比较地理特征与差异”这一关键能力的考查,学生在辨识与加工试题呈现的地理空间信息基础上,不难对相关选项作出正确判断:观察武陵山区双凤村的传统民居与等高线、交通线、溪流等空间分布关系,可见其空间分布上具有沿溪流分布的特点;考虑到村落特定的空间环境——武陵山区腹地,区域内平坦空间有限,可得出传统民居转角设计的主要目的应是充分利用空间;摆手堂(含土王祠)、风雨桥等是村民公共活动和交流的场地,属于村民休闲交流的公益性空间,具有明显的公益性、文化性特征。

虽然高考试题直接考查“地理特征与差异”的比重不高,但把握区域特征与差异对于理解地理联系、分析地理过程具有十分重要的作用。例如,新课标卷6~8题,以广西西南部某喀斯特地区(22.5°N附近)发现“望天树”为试题情境,要求考生分析同一区域中“峰丛顶部多为旱生型矮林”“峰丛洼地内多雨林”的自然景观差异,虽然试题主要考查学生是否具备喀斯特地区“气候、地貌、水文、土壤、植被”相互关系的综合思维,但精准把握22.5°N喀斯特地区的自然环境特征以及峰丛顶与洼地的要素特征差异,无疑是解决相关问题的前提条件。

【教学应对】在日常教学活动中,教师要重视对学生“概括与比较地理特征与差异”这一关键能力的训练。课堂教学应着力抓好两个关键环节:一是教会学生归纳不同地理要素特征的思维角度与方法,包括地形特征、气候特征、水文特征、土壤特征、植被特征等;二是教会学生从区域环境特征出发,分析地理过程和地理联系。当学生面对区域中纷繁复杂的自然、人文地理事物和现象时,教师首先需要引导学生将地球表层或一定地域作为统一整体,综合研究其组成要素及其空间结构,找出地理要素的显著征象和标志,并将其综合起来,形成“区域特征”。若区域内地理要素出现明显异质性时,则需要教师引导学生对区域进行更小尺度的划分,划出不同的区域。同一区域内的地理要素往往具有相对一致性,不同区域间则表现出绝对差异性。

3.描述与阐释地理规律与过程

格局是认识世界的表观,过程是理解事物变化的机理,格局与过程耦合是理解和研究地表过程的重要方法,是地理学综合研究的基本途径[3]。地理过程是地理学研究的核心内容,是理解地理事物和地理现象形成、发展、演变的突破口。格局与过程耦合的研究是对两者相互联系、相互影响的复杂关系的梳理和透视,是理解地理过程机制和解释空间格局成因的根本途径,也为预测地理动态和优化空间格局奠定基础[4]。《地理新课标》明确提出了对地理规律与过程的学业质量评价要求:能够观察描述某个地理事件的空间动态过程并归纳其规律,并依据其规律预测地理空间过程的发展、变化。因此,“描述与阐释地理规律与过程”也就成为地理学科的关键能力之一。例如,2024年新课标卷第37题,以寒冷地区的高(台)地上的典型泥炭湿地向雨养型泥炭湿地演替为试题情境,凝练出与地理过程相关的5个问题,涉及泥炭湿地的形成发育条件、泥炭湿地不同发育阶段的特征差异、地理环境整体性原理等相关内容,需要学生正确描述与阐释典型泥炭湿地向雨养型泥炭湿地演替的变化规律和地理过程。