总体国家安全观视域下的高考地理试题例析

作者: 许婉英

摘 要:引导学生“关注现实问题,树立总体国家安全观”是高考评价体现学科价值引领、落实立德树人的重要表现。本文从资源安全、粮食安全和社会安全3个视角对2024年部分高考地理试题进行统计分析,探析试题在总体国家安全观视域下的测评表现与价值取向,并为地理教学贯彻落实国家安全观理念和改进实施提出优化建议。

关键词:国家安全观;高考地理试题;测评表现;价值取向

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2024)11-0035-10

党的二十大报告强调国家安全是民族复兴的根基,社会稳定是国家强盛的前提。“关注现实问题,树立总体国家安全观”是高考评价体现学科价值引领、落实立德树人的重要表现。《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》(下文简称“地理课程标准”)专设选择性必修模块“资源、环境与国家安全”,其设置意图是帮助学生了解资源、环境与国家安全的关系,增强保护资源与环境意识,树立维护国家安全、发展利益的观念[1]。并在内容要求中对“战略性矿产资源与国家安全;耕地资源与粮食安全;生态环境保护与国家安全”提出了具体要求。站在国家和国际高度,认识资源、生态、粮食和社会问题对国家安全的重要性,极具现实意义和价值。

从2024年全国卷和部分省市的高考试题来看,要求学生能够综合分析资源、生态、粮食和社会等问题对国家安全的影响,了解政策和法规对维护国家安全的意义,理解和谐的人地关系是国家安全的重要保障等是重要考核方向。因此,本文主要从资源安全、粮食安全和社会安全3个视角对2024年部分高考地理试题进行统计与例析,探析试题在总体国家安全观视域下的测评表现与价值取向,并为地理教学贯彻国家安全观理念和改进实施提出优化建议。

一、严守资源安全,筑牢经济命脉

自然资源的数量、质量、空间分布与人类活动有着密切关系。资源作为战略保障,是国家维护军事、政治安全的基础,是社会经济平稳可持续发展不可或缺的要素。2014年资源安全被纳入国家安全体系,首次将资源安全提升到国家安全的战略高度。

1.资源安全的内涵和考查点

《中华人民共和国国家安全法》对资源安全进行了如下规定:国家合理利用和保护资源能源,有效管控战略性资源能源的开发,加强战略性资源能源储备,完善资源能源运输战略通道建设和安全保护措施,加强国际资源能源合作,全面提升应急保障能力,保障经济社会发展所需的资源能源持续、可靠和有效供给。该规定中特别提到对战略性资源能源的管控、开发、储备,运输通道的完善建设、保护及国际合作等。

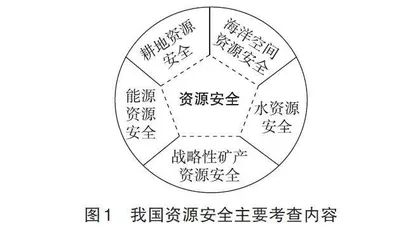

面对全球能源资源供需的新形势与贸易格局,我国能源资源安全面临着重大挑战。除煤炭和稀土等能源资源外,重要能源资源存在国内供应严重不足、海外来源单一和运输通道受制等问题[2]。结合现实社会及地理课程标准中的内容要求,我国资源安全的考查主要涉及战略性矿产资源安全、耕地资源安全、海洋空间资源安全、水资源安全和能源资源安全等(图1)。由于资源安全问题是在自然环境和人类社会的共同作用下产生,故资源禀赋、资源生产与供给能力和资源消费需求是其主要影响因素(图2)。

2.资源安全视角下的高考地理试题统计与分析

(1)资源安全总体测评表现

从测评资源安全的类型及产生因素等角度对2024年高考地理试题进行统计(表1、表2),总体表现出:资源安全是高考地理试卷命制的重要关注点,类型上聚焦考查能源安全和战略性矿产资源安全,测评指向集中在资源生产和供给能力问题(即资源的可持续发展),测评意图为关注经济社会可持续发展。具体特点表现如下。

①测评类型聚焦战略性矿产资源安全。从分值看,各类试卷中测评资源安全都在4分以上,广东、广西和上海卷中尤为突出。从类型看,试卷测评聚焦战略性矿产资源及能源资源,其中,能源资源也是战略性矿产资源的重要组成部分。战略性矿产资源的考查集中在镍矿和锂矿,能源资源的考查集中在煤、天然气、石油等化石能源和水、太阳能等清洁能源,个别试卷涉及海洋资源和水资源开发的考查。从资源安全的测评角度看,集中在资源的开发、利用、储备和输送,符合国家安全法中的规定,彰显地理考试评价引导学生关注国家资源安全的育人价值。

②测评指向资源生产和供给能力问题。从资源安全的产生因素看,试题集中测评资源的生产和供给能力问题,一些试题涉及资源禀赋与消费需求问题。受限于资源的有限性和地域性,随着社会经济的发展,对资源的消费需求提升,资源的供给会出现达到极限或不稳定等禀赋问题。从具体设问内容看,试题着重测评资源开发的条件、现状、作用、目的等,测评资源开发与相关产业发展、区域发展之间的供求关系问题。如湖南卷第17题考查“城市转型”、山东卷第17题考查“产业转型”,这些“转型经验”皆指向解决区域内的资源生产与供给能力问题,以实现区域的可持续发展。又如,甘肃卷第17题考查“锂矿生产对锂电产业发展的作用”,意在引导学生明确战略性矿产资源生产与供给在区域可持续发展中的独特作用。本次考试没有体现地理课程内容要求中“分析某战略性矿产资源分布特点”的测评。

③测评意图关注经济社会可持续发展。从战略性矿产资源的命题意图看,试题多以案例形式测评某资源枯竭型城市、某区域的某战略性矿产资源的开发利用、加工贸易、储备等与城市发展、城市产业转型升级、区域产业发展、区域生态治理的关系等。意在引导学生从区域经济发展视角和“他山之石”可借鉴视角,辩证地、全面地看待战略性矿产资源在区域发展中的作用、资源枯竭型城市的产业转型、资源开发与生态环境保护之间的关系。明确战略性矿产资源、能源资源的开发利用和供给能力在区域经济社会可持续发展中的作用,树立正确的资源安全观。如山东卷第17题以吉林辽源市煤炭资源渐近枯竭为例,考查区域产业转型与产业升级,引导学生从经济视角,辩证看待资源枯竭型城市的产业转型。再如,安徽卷第17题以我国镍资源的开发、加工、贸易为背景,考查资源贸易产品结构、发展潜力和合理利用,引导学生树立合理开发、绿色生产的可持续发展意识。又如,黑吉辽卷第1~3题以江苏盐城液化天然气接收站建设为例,考查能源储备工程建设的条件、目的和发展,引导学生关注能源储备工程进展,树立正确的能源安全观。

(2)典型试题例析

(2024年安徽卷第17题)镍用途广泛,有“钢铁工业维生素”之称。21世纪以来,我国镍产业链日渐完善,是全球主要的生产和消费国。2020年,我国镍资源产品出口国家(地区)达176个。图3为2001—2020年我国镍资源贸易产品结构变化情况,图4为镍产业链示意。

(1)概括2001—2020年我国镍资源贸易产品结构变化的特点。

(2)结合材料,分析我国镍产业发展的市场潜力。

(3)从绿色生产角度,为我国镍资源的合理利用提出建议。

试题解读:本题以战略性矿产资源“镍”为例,以我国镍产业发展为情境,围绕“镍资源”的贸易产品结构、产业链、产业升级和绿色生产进行设问,集中展现国家在资源方面的开发利用现状及相关产业发展和经济建设。

镍资源广泛应用于军工生产、航天航海、新能源等领域。试题以简洁的文本“镍用途广泛,有‘钢铁工业维生素’之称”凸显镍资源在生产发展中的重要性,体现其战略地位。又以“我国镍产业链日渐完善,是全球主要的生产和消费国”及“2001—2020年我国镍资源贸易产品结构变化图”说明保障镍资源的持续供给对国家安全和经济发展的至关重要性。图文结合的情境创设,为学生加强对镍资源的了解提供了依据。从设问指向看,第(1)问指向概括镍资源贸易产品的结构变化。意在通过变化分析,使学生对镍产业链形成初步理解,重在建立镍资源消费需求量与需求品种变化的观念,明确我国镍资源的开发和贸易现状;第(2)问指向分析我国镍产业发展的市场潜力。意在进一步理解镍产业链及我国镍产业在国际市场上的前景和竞争力;第(3)问指向为我国镍资源的合理利用提出建议。意在引导学生对镍资源开发利用中的量、质、技等方面进行全方位综合分析,树立绿色生产发展观。3个设问之间形成“进出口贸易结构变化—国际市场潜力—提升发展潜力”的逻辑结构,凸显镍资源在产业发展和经济命脉中的作用和地位,为全面建立镍资源安全观提供了过程思维路径。

3.对资源安全观的教学建议

(1)紧扣经济主线,主题式情境激意

资源安全攸关国家经济发展、国防安全和战略性新兴产业发展,故围绕“筑牢经济命脉,促进经济发展”主线进行教学更有价值。将“资源安全”与“区域发展”深度融合,以“资源如何促进产业发展与转型、资源如何促进城市发展转型”等为学习主题,以某区域某资源为学习案例,以“某资源引发的产业、产业链、产业升级、产业转型”等为探究问题激发学习兴趣,在学习过程中推进“知行合一”的教学理念,培植“资源安全观”教育。

(2)围绕问题导学,链条式探究定向

资源安全包括资源禀赋问题、资源生产与供给能力问题和资源消费需求问题等。在教学时应以“小切口、深挖掘”为导向和脚手架,设置层层递进的探究问题,如“资源开发利用的现状如何?开发和利用中存在哪些问题?如何解决资源禀赋与生产、供给间的问题……”学生在问题探究过程中实现思维进阶、认知深化,更有助于增强“合理利用和保护资源能源,有效管控资源能源开发、加强资源能源储备、完善资源能源运输通道建设和安全保护措施”等行动意识。

(3)厚植家国情怀,多层次评价促学

资源安全的教学不仅能够培养资源与环境、社会发展的人地协调观,还能引导学生形成热爱祖国和家乡的情感,增强人文底蕴、科学精神和责任担当,并且对增强全球视野也具有重要价值。聚焦战略性矿产资源是培育家国情怀的重要载体,教学时多以家乡或国家某战略性矿产资源为案例,从不同层面对该战略性矿产资源进行评估,以不同形式展示评估成果(如展示搜集资料、绘制评估图表、阐述评估结果等),并对学生的学习成果进行可视化的分层评价,这些都有助于学生树立资源是经济发展的根基意识,有助于加强资源持续供给、战略储备和国际合作的安全意识。

二、保障粮食安全,端稳中国饭碗

习近平总书记强调:“一个国家只有立足粮食基本自给,才能掌握粮食安全主动权,进而才能掌控经济社会发展这个大局。”“我们的饭碗必须牢牢端在自己手里,粮食安全的主动权必须牢牢掌控在自己手中。”[3]粮食事关民生国计,保障粮食安全是经济发展、社会稳定和国家安全的重要基础。2015年,粮食安全纳入国家安全体系,“十四五”规划把粮食安全战略纳入五年规划,党的二十大报告更是明确提出把确保粮食安全作为增强维护国家安全能力的重要内容。

1.粮食安全的内涵与主要目标

随着经济社会发展和人民生活水平的提高,粮食安全的定义和内涵也在不断丰富。1974年,联合国粮食及农业组织(Food and Agriculture organization of the United Nations,简称FAO)首次提出“粮食安全(Food Security)”,将其定义为“保证任何人在任何时候都能得到为了生存和健康所需要的足够食品”。此后,FAO多次修改“粮食安全”的定义,目前,将其定义为“所有人在任何时候都能在物质、社会和经济上获得充足、安全和富有营养的粮食,以满足其积极和健康生活的膳食需求和食物偏好”[4]。

我国对粮食安全的认识也在逐渐扩展深化。1994年颁布的《中国21世纪议程》将粮食安全定义为“能够有效地提供全体居民以数量充足、结构合理、质量达标的包括粮食在内的各种食物”。2017年,习近平总书记指出“老百姓的食物需求更加多样化了,这就要求我们转变观念,树立大农业观、大食物观”。2022年,党的二十大报告提出“树立大食物观,发展设施农业,构建多元化食物供给体系”。粮食供给达到何种水平才算安全?《中国粮食安全(第二版)》白皮书中强调,我国谷物自给率超过95%。农业农村部印发的《2020年种植工作要点》提出“我国粮食安全的底线是三大谷物面积稳定在14亿亩以上、口粮面积稳定在8亿亩以上,大米小麦口粮自给率达100%”。即“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”的新粮食安全观(图5)。