基于UbD理论的高中地理环境安全教学设计

作者: 郑茵慧 戴文远 叶燕清

摘 要:环境安全关乎国家安全与人类可持续发展。高中地理教学既肩负着培养学生环保意识和可持续发展观念的教育职责,又承担着培养学生国家安全观和国际视野的重要使命。本文发挥UbD理论逆向教学设计在促进学生深入理解地理学科理论知识上具备的优势,针对高中地理“环境安全与国家安全”教学内容,以日本核污水排放事件创设情境并进行教学设计,以期帮助学生深度理解环境安全对国家安全的影响及构建人类命运共同体的重要性。

关键词:UbD理论;环境安全;国家安全;高中地理

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2024)12-0032-06

自然地理环境具有整体性特点,发生于局部区域的环境问题能够通过区域间相互关联传递至全球。同时,环境安全又关乎一国的政治、经济安全和社会稳定,是国家安全教育纲要中的重点领域之一。因此,在当今全球面临日益严峻的环境问题背景下,高中地理“环境安全与国家安全”的教学对强化学生树立人类与环境协调发展的观念;培养学生正确的国家安全观和国际视野;形成关注地方、国家和全球地理问题及可持续发展理念的意识具有重要意义。[1]

目前,高中地理环境安全教学设计研究大多遵循“教学目标—教学设计—学习评价”的设计逻辑,总体上更加侧重“教”的设计,而对于“学”的成效关注不够。[2-3]UbD理论关注学生学习的预期效果,倡导逆向开展教学设计,并强调评估证据的确定先于学习活动设计,这促使教学设计要基于评估证据以确保学生学习结果可观察与可测量。因此,将UbD理论运用于“环境安全与国家安全”教学设计,有助于明确环境安全的教学目标,评定学生学习过程中的表现,同时,规避地理教学内容繁杂、主体学科弱化等问题。鉴于此,本文基于UbD理论,以日本核污水排放事件为例创设情境并开展教学设计,以期帮助学生在人类命运共同体视角下深度理解环境安全对国家安全的影响,强化人地协调观。

一、基于UbD理论的环境安全教学设计框架

1.基于UbD理论的教学设计框架的改良

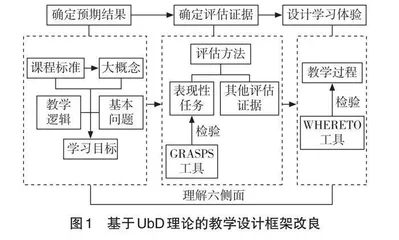

UbD理论聚焦于如何帮助学生实现对重要大概念和观点的真正理解,即达到知识的迁移。[4]按UbD理论提出的逆向教学设计模式,一般分为“确定预期结果—确定评估证据—设计学习体验”3个阶段。其中,预期结果分为“所确定的目标、理解目标、基本问题、知识目标和技能目标”5部分,在实践过程中可根据实际情况将5个部分融合或删减为3/4个[5-6]。但实际上不仅各个部分内容存在一定重复,且教学实践过程中缺乏可操作性[7],导致学生不易理解,教师也难以把握重点。因此,本文对UbD理论中第一阶段“确定预期结果”过程进行精简改良,将内容优先次序的确定与理解目标结合并整合为教学逻辑的制定,将知识、技能目标融入学习目标,由此,提出了改良后的逆向教学设计基本框架(图1)。

2.基于UbD理论的环境安全教学设计

遵循上述教学设计框架进行环境安全教学设计,要处理好各环节内部之间的关系:①通过对环境安全教学的学科逻辑进行梳理,为教学逻辑的确定提供参考,进而明确学生学习目标(图2)。环境安全教学内容的学科逻辑大致可概括为“概念—成因—影响—措施”,且环境安全教学应突出环境安全与国家安全的关系,因此,“影响”和“措施”是环境安全教学的重点。②基于学科与教学逻辑,进一步决定了以表现性任务作为主要的评估证据。学生在完成表现性任务时,需结合学习过程中的知识和技能进行深入思考和积极探究,深度学习能更好地提升和检验学生的“理解”水平。③学习体验的设计需遵循逆向教学设计“目标为导向、评估方法为依据、学习结果为检验”的思路,通过呈现学习目标,使学生明确学习方向,将评估证据有效融入学习体验过程中,使之成为学生学习过程中自我检验的依据,通过及时反馈以调控学习过程,而学习结果需对照学习目标进行反思、改进,充分发挥学习目标的导向功能。

二、基于UbD理论的高中地理环境安全教学案例设计

高中地理选择性必修3“资源、环境与国家安全”重点阐释以自然环境为约束条件的人地和谐机制,旨在帮助学生了解资源、环境与国家安全的关系,树立维护国家安全、发展利益的观念。本文选取人教版选择性必修3第三章“环境安全与国家安全”中第二节“环境污染与国家安全”,以2023年日本核污水排放事件为例创设情境,基于UbD理论进行教学案例设计。

1.预期结果的确定

预期结果的确定应以课程标准作为出发点,提炼学生需要深度理解的大概念。本节内容的课程标准是“结合实例,说明污染物跨境转移对环境安全的影响”,要求从国家安全和国际合作的高度,落实人地协调观的培养。因此,本文将大概念拟定为“和谐的人地关系是国家安全的重要保障”,期望学生能够认识环境安全对国家安全及对全球的影响,从而理解构建人类命运共同体的重要性。在此基础上,根据教材并考虑学情(学生已学习过环境问题和环境安全问题的概念及成因等相关知识),本课的教学重点在于污染物跨境转移的“影响”和“措施”。因此,将教学逻辑确定为“不同区域尺度环境安全问题对国家安全的影响—国家应对措施与国家安全的关系—环境安全国际合作的重要性”。

综上,为突出教学重点,提出与教学逻辑顺序一致的基本问题,作为启发性问题用以指导学生对大概念和核心内容的探究学习(表1),同时,结合地理核心素养,确定本课学习目标为:①结合日本核污水排海事件,认识污染物跨境转移的方式,从不同角度综合分析污染物跨境转移对国家安全的影响(综合思维、人地协调观);②运用图文资料,通过合作探究说明国家环境保护政策、措施的意义,并结合日本核污水排海事件有理有据地提出我国及国际社会的应对措施(地理实践力);③关注环境安全问题,明白和谐的人地关系与国家安全紧密相关,形成一国环境问题也可能是全球环境问题,全球应共同参与环境问题治理的可持续发展的家国情怀和世界眼光(区域认知、人地协调观)。

2.评估证据的选择

为了解学生学习的思维过程和学习目标的达成情况,需根据学习目标选择评估证据。逆向教学设计追求“理解为先”,理解意味着能够有效地应用与迁移。为此,UbD理论提出使用“理解六侧面”作为评估蓝图,有助于更全面地洞察学生的理解程度,本文以“理解六侧面”为框架,对学习目标进行剖析,呈现“真正理解的学生”能够达到的学习程度,由此选择恰当的评估证据,主要以表现性任务为主,包括角色扮演、科学写作和思维导图设计,以确保学生学习成果和核心素养培养的可观察和可测量(表2)。

在UbD理论中,“理解”是一种表现性能力,因此,表现性任务是洞察学生“理解”程度的恰当手段。为保证表现性任务具有真实性,UbD理论提出GRASPS工具用以架构和检验。GRASPS工具即表现性任务需要具备以下6个任务元素——目标(Goal)、角色(Role)、对象(Audience)、情境(Situation)、表现或产品(Performance/Product)和标准(Standards)。本节课主要以角色扮演活动评估学生的理解程度,设计如下表现性任务。

【表现性任务】学生以4~6人进行分组,组内进行不同的角色扮演,从日本社会公众、日本政府代表、邻国政府代表、邻国社会公众、国际环保组织代表等不同角度(R),对于日本核污水排海事件的影响(S),表明自己的观点和看法(P),最后,以小组为单位完成一份面向世界人民的听证会会议记录(G&A),文本需要解释清楚污染物跨境转移如何影响国家安全和全球安全,以及尝试提出受害国和国际社会的应对措施(S)。

此外,表现性任务不仅要反映学生学习成果,也要发挥其在学习过程中的导向作用,所以要配备对应的评估量规(表3),并在任务开始之前展示,更有助于学生根据量规在活动中修正表现。

3.学习体验的设计

学习体验的设计需要基于预期学习成果和评估证据,教学策略和方法选择应以促进学生理解为目的,充分发挥学生的主体性。UbD理论提出WHERETO要素工具对学习计划进行检验,其中,“W”代表学习方向和原因(Where&Why),“H”代表吸引和保持(Hook&Hold),第一个“E”代表探索和体验(Explore&Experience),“R”代表反思、重新思考和修改(Reflect&Rethink&Revise),第二个“E”代表评价(Evaluate),“T”代表量身定制(Tailor),“O”代表为最佳效果而组织(Organize),以确保学生的参与性与学习计划的有效性和吸引力。本节课利用日本从2011年核事故到2023年核污水排放事件创设情境,按照“国家—跨国—全球”由小及大的区域尺度设计学生学习体验活动,层层推进环境安全问题对国家及全球影响的学习。学生在学习过程中,由明确的学习目标作为学习起点,借助小组探究、角色扮演、制作思维导图等学习方式享受学习过程,并形成相应的学习成果,同时,评估证据贯穿学习始终,评估要求和量规需提前提供用以指导学生学习、反馈学习结果,最后再回顾学习结果作为本节课学习终点,从而进行本节课学习的自我评价、自我反思,进而自我改进(图3)。此外,在学习过程中实现人类命运共同体价值观的渗透:能够体会到一国环境问题也可能是全球环境问题(共同利益观);环境问题及其系列后果可能损害国际关系(国际权力观);全球应该共同参与环境问题的治理(全球治理观),以促进人类可持续发展(可持续发展观)[8]。具体学习体验设计如表4所示。

三、教学设计反思与启示

本文基于UbD理论,根据教学实践需对逆向教学设计的基本框架进行改良,并以日本核污水排放事件为例创设情境,开展环境安全教学设计,有以下几点反思与启发。

1.学习目标的制定和结果应符合教学实践需要

学习目标一方面是为了使学生在学习过程中对自己需达成的结果做到“心中有数”,另一方面,是教师在教学设计中具体而实际的参考和依据。其制定过程应具有可操作性,并服从教学实践的需要。因此,本文对UbD理论中预期结果的确定过程进行简化,以课程标准为依据、教材逻辑为参考,既避免UbD理论确定预期结果过程的繁琐,又符合UbD理论确定预期结果的本意和目的。

2.评估证据的选择需展现考查的表现过程与结果

表现性任务是评估理解能力的恰当手段,但在目前教学条件下,教师往往面对的是大班教学,对于每个学生的表现性评价难以面面俱到,尤其是表现过程的评价,要求教师能够给予每个学生足够高的关注度。因此,在运用UbD理论进行评估证据确定时,教师不仅要考虑表现性任务在课堂中呈现的表现过程,还需充分思考能够形成与之匹配的结果证据的评估方式。通过两者相互印证,有利于实现更全面、客观的学习评价。

3.学习体验设计要为学生提供反馈和修正机会

学习是一个主动的过程,自我监控和自我评估在其中发挥重要作用。因此,在学习过程中,学习目标为学生提供方向引导,评估量规为其深度理解提供反馈,而组间的交流讨论、思想碰撞,则为学生已形成的“理解”提供反思和修正的机会。在评估量规的反馈指引下和组间思想碰撞过程中,学生对自己的理解进行自我评价,实现自我调整,该过程不仅对实现学习目标具有促进作用,还促进了学生元认知能力的培养和锻炼,实现“授人以渔”的教学价值。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020.

[2] 全汝逸,乐淮辉.基于真实情境的大单元教学设计——以“环境安全与国家安全”为例[J].地理教学,2021(15):12-15.

[3] 王一帆,曹罗丹,李加林,等.国家安全视域下融入“双碳”目标的高中地理大单元教学设计——以“环境安全与国家安全”为例[J].地理教育,2023(8):58-61,65.

[4] 格兰特·威金斯,杰伊·麦克泰格.追求理解的教学设计[M].闫寒冰,宋雪莲,赖平,译.上海:华东师范大学出版社,2017.

[5] 陈婷,王智能,王月健.基于UbD理论的高中地理教学目标设计与实施——以“农业区位因素及其变化”为例[J].地理教育,2023(S2):52-54.

[6] 李晶晶,苗雨青,马兆田,等.基于UbD模式的高中地理逆向教学设计——以“塑造地表形态的力量”为例[J].地理教育,2024(4):29-32.

[7] 陈文方,王茜,何永德,等.基于UbD理论的地理单元教学设计——以“地球上的水”为例[J].地理教学,2023(24):20-23.

[8] 张锦程,汪碧玲,钟伟杰.“人类命运共同体”视域下思政元素在人教版高中地理教材中的体现——以“环境安全与国家安全”一章为例[J].中学地理教学参考,2022(13):51-55.

通信作者:戴文远