基于地理综合思维培养的教学问题设计策略

作者: 袁飞林

摘 要:综合思维是指人们全面、系统、动态地认识地理事物和现象的思维品质和能力,是学生解决复杂地理情境问题的基本思维。SOLO理论将学习者的思维发展水平由低到高划分为5个层次,思维的综合性和系统性逐步提升。教师可结合SOLO理论设计思维层次逐步提升的地理问题,在问题解决过程中促进学生综合思维的发展。本文以沪版新教材选择性必修1主题9“自然环境的整体性”为例,从综合思维发展的规律、地理要素的联系、真实情境的引导和综合思维的升华4个方面,探讨课堂教学问题的设计策略。

关键词:双新;综合思维;课堂教学;地理要素;SOLO理论

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2024)12-0054-04

《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“地理课标”)提出四大地理核心素养,即区域认知、综合思维、人地协调观和地理实践力。其中,地理综合思维作为一种全面、系统、动态的认知品质,是学生分析与理解地理过程、规律及人地关系的重要思维方式和能力[1]。具体而言,地理综合思维体现为要素综合、时空综合和地方综合。培养高中生的地理综合思维要求教师在设计课堂教学问题时遵循一定的认知规律。本文以沪版新教材选择性必修1主题9“自然环境的整体性”为例,探讨如何依据地理课标划分的综合思维层次水平,在不同发展阶段设计情境问题并探究其对学生地理综合思维培养的促进作用。

一、地理综合思维发展的认知水平

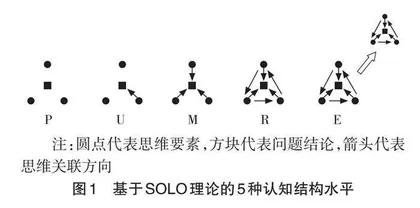

SOLO理论将学习者的思维水平划分为5个层次,由低级到高级依次对应:前结构水平(P)、单点结构水平(U)、多点结构水平(M)、关联结构水平(R)以及抽象拓展结构水平(E)(图1)[2]。这一认知结构的转变实质上反映了学习者认知水平的逐层进阶和螺旋提升的过程。在这个过程中,“P—U—M—R—E”的认知结构层次转化实质上是学习者认知能力的进阶过程。其中,“P—U—M”是量变的过程,而“M—R—E”则是质的飞跃[2]。地理课标将综合思维划分为由浅到深、由量变到质变的4个层次水平;其与SOLO 5种思维结构水平均体现思维从低阶到高阶的发展过程;同时,两者在阶段性特征的表现上也颇具相似性。鉴于此,教师应在不同水平阶段选取特定的情境并设计不同思维层次的教学问题(或问题链),使学生在解决这些问题的过程中促进地理综合思维发展。

在“自然环境的整体性”这一课时内容和教学目标中,较为完整地体现了地理综合思维的发展过程。本课时的课堂问题设计以“长三角绿色生态一体化发展规划”为主题情境,围绕“如何打造凸显江南水乡特点的文化身份标识”的总任务展开。首先,通过“何处是江南”引导学生从自然地理环境整体性的要素入手;其次,通过“何处最江南”引领学生的地理综合思维由单点结构阶段转向多点结构阶段;再次,通过“江南何处是短板”这一问题促使学生理解自然环境各要素间的关系,进而进入关联水平阶段;最后,以“江南庭院如何建”这一问题,鼓励学生利用地理综合思维方式对未经历过的新问题进行分析、思考、预测和评价。在主问题下分别设计不同数量的针对性子问题,使之形成问题链,最终实现学生地理综合思维认知结构的螺旋式上升(表1)。

二、地理综合思维培养下的教学问题设计策略

地理综合思维实质上是由“思维要素”与“思维关联”构建而成的认知图式[2]。在教学中,可以根据其在综合思维发展中的作用,将课堂问题类型分为激发性问题、点联性问题、关联性问题和应用性问题。学生对这些问题的有序解决过程就是实现地理综合思维的认知理解、建构反思与迁移应用的过程。

1.问题设计应遵循综合思维发展规律

皮亚杰认为认知阶段出现的顺序是固定的,不能跨越或颠覆[3]。地理综合思维的发展同样如此。因此,作为构建地理综合思维的节点,地理要素的积累对素养化、能力化的高阶教学而言不可或缺[4]。在进行地理综合思维培养时,应设计真实且开放的激发性问题,让学生对地理要素有清晰的认知,即自然环境要素主要包含地形、气候、水文、土壤、生物等。笔者利用“何处是江南”和“何处最江南”两个问题激发学生的学习兴趣,了解其认知起点;再通过点联性问题“说说江南水乡有哪些特征”完成对地理综合思维节点的学习。地理综合思维包括要素综合、时空综合、地方综合。时空综合需要通过要素综合和地方综合来实现,认识一个地方和区域必须基于对其地理要素的认知形成整体性认识。学生的地理综合思维认知往往遵循要素综合过渡到时空综合,最后拓展抽象到地方综合的应用。本课时的关联性问题“江南何处是短板”和应用性问题“江南庭院如何建”遵循了地理综合思维的认知图式演变规律(图7)。

学习者的综合思维是从单点结构、多点结构到关联结构,最后再到拓展抽象阶段的演变过程。在气候成因、河流水文特征、自然灾害和生态问题等地理事物和现象的综合学习中,地理教师应针对不同阶段设计激发性问题、点联性问题、关联性问题和应用性问题,这样才能使学生的综合思维逐渐得到发展。

2.问题设计应彰显地理要素的联系

在地理综合思维发展过程中,“联系”是至关重要的纽带。学生若只了解单点或多点表面属性相似的关系,就不能生成对自然环境整体性的整体把握。如在学习“江南水乡”自然地理环境整体性时,很多学生对“亚热带季风气候的特征”“降水对河流特征的影响”和“河流对长三角地区形成的影响”等问题都较熟悉;但将3个问题概括成“江南水乡各自然要素是如何相互影响的”时,很多学生便不知从何角度分析原因,这是由于其地理综合思维还处于低阶运算阶段。一般而言,进行抽象运算时,“思维”才真正开始形成,而关联性问题是促成地理综合思维发展的重要支点。

要素联系归根结底是要素之间的因果关系,“因”指某要素的影响因素及其表现;“果”指某要素影响了哪些要素及如何表现[5]。为明确要素间的关系,笔者设计了“绘制江南水乡与自然地理要素关系图”和“讨论江南水乡各自然地理要素之间的关系”等关联性问题。要素联系还体现在时空的变化中,任何地理要素都有可能主动或被动地发生时空转移,一旦运动产生,便会与其他相关要素发生作用,这种变化所带来的影响可能是跨区域和时间的。为促进学生对要素联系的认知发展,笔者设计了“对于太湖的水污染,上海为何也非常担忧”和“大气污染物可能会进入地球哪些圈层,为什么”等问题供学生思考。此外,教师还需要适时采用“追问”“反问”“推论”和“联想”等教学方式。如在回答“大气污染物可能会进入地球哪些圈层,为什么”时,笔者设计了“这些物质进入各圈层的动力是什么”和“为什么我们原来不担心大气污染”等追问,加深学生对要素联系的理解,促进地理综合思维发展。

3.问题设计应依托真实情境的引导

地理综合思维与一般意义的综合思维不同。通常,一般意义上的综合思维转化为地理综合思维需要以地理时空作为纽带;培养学习者的地理综合思维需要以特定的时空作为载体[4];借助真实生活中的内容来设计情境问题,不仅可激发学生的学习兴趣,还可引导其深入思考,形成地理综合思维。因此,教师需充分挖掘、选取和提炼对教学有价值的区域真实情境材料,将其转化为可供学生探究的问题。

本课时选择以“长三角生态绿色一体化发展示范区建设(图8)”为背景材料的理由如下:首先,该区域发展主要依托当地自然地理环境的整体性;其次,该区域典型的“江南水乡”特征是自然地理环境各要素相互作用与相互影响的结果(要素综合);再次,该区域当前面临的生态环境问题是某一自然地理环境要素改变而引发其他自然环境要素随之变化的结果(时空综合);最后,该区域当前的生态绿色一体化建设是人们对可持续发展的追求,也是新时期生态文明观的具体体现(地方综合)。

在设计具体问题时,教师需要认真研读地理课标,结合教材内容,制定合理的教学目标;明确教学目标后,教师甄选生活中的区域地理情境材料,并对原有材料进行截取、提炼和调整;最后,围绕教学重点和难点组织材料,设计问题。由此设计出的问题才更符合地理综合思维发展的机制。例如,关于长三角绿色生态一体化建设的材料非常丰富,笔者选取了“最江南”“水污染问题”和“江南庭院”3个层面作为本课时的主要情境。而“江南庭院”建设中涉及的“增加森林覆盖率”“理念”和“合作方向”等则集中反映地理综合思维应用,即“长三角绿色生态一体化建设中增加森林覆盖率对环境有哪些有利影响”“长三角绿色生态一体化建设还可以在哪些方面展开合作”“如何理解长三角绿色生态一体化的‘共享’与‘共治’”。

4.问题设计应助推学生综合思维的提升

皮亚杰认为在思维发展过程中,运演(Operation)水平是认知发展阶段的标志。一种思维能力的发展要经历前运演、具体运演和形式运演3个阶段,且出现的先后顺序通常不会发生改变。在前运演阶段,学生具备了基本的认知能力,对事物和问题的判读受直觉思维支配;具体运演阶段,学生可在一定范围内依靠具体事物(问题)的支持,作出一定程度的推断,形成认知图式;形式运演阶段,学生不再依靠具体事物来运演,而能够对抽象和表征性的材料进行逻辑推理,这是思维形式的最高阶段。

在课堂教学过程中,教师需要引导学生根据具体的情境材料体会地理综合思维的推演过程,将地理综合思维可视化,形成认知图式。通常,地理综合思维可视化的工具主要有思维导图、概念图、流程图和鱼骨图等。教师应根据教学内容选择合适的工具来帮助学生形成思维的认知图式。在本课时中,笔者通过指导学生绘制自然环境各要素关系的思维导图,使其形成对自然地理环境整体性的认知图式(图9)。

要完成地理综合思维的建构,学生还需要进入形式运演阶段。教师给学生提供可推理的问题情境材料,让学生根据自己的认知图式去分析、解决和评价现实生活中的问题。然而,这一过程需要学生经过多次运演才能够不断在原有图式的基础上构建新的认知图式,即学生的地理综合思维由抽象的认知图式走向具体的问题分析。基于此,在本课时的最后活动环节中,笔者设计了“长三角绿色生态一体化建设中增加森林覆盖率对环境有哪些有利影响”“长三角绿色生态一体化建设还可以在哪些方面展开合作”“如何理解长三角绿色生态一体化的‘共享’与‘共治’”3个应用性问题,学生可任选其一进行探究,也可以对3个问题都进行分析。同时,笔者鼓励学生走出教室,到长三角生态绿色示范区进行实地考察,提出自己的问题和发表其他见解。

地理综合思维的培养需要教师进行整体性思考,并不断积累经验。从地理综合思维的发展机制出发,如何创设地理问题来引导学生完成地理综合思维的建构和培养,值得地理教师不断探索和实践。

参考文献:

[1] 王文洁,周维国,张琦,等.地理“综合思维”的内涵和特点[J].地理教学,2017(12):14-16.

[2] 邱鸿亮.地理综合思维的四种综合水平——基于SOLO理论的分析[J].地理教学,2019(5):20-23,48.

[3] 施良方.学习论[M].北京:人民教育出版社,2008.

[4] 邱鸿亮.关于学习者地理综合思维建构规律的研究——基于广东省广州市A中学的调查数据[J].地理教学,2020(14):8-11.

[5] 丁霞.探析地理综合思维“四维两性”的认知过程及表现[J].中学地理教学参考,2017(10):18-19.