高中地理教科书实例类栏目的问题设计与优化

作者: 曾玲通 洪成旗

摘 要:人教社2019年版普通高中地理教科书创新内容编排方式,每节皆以情境导入,将案例和活动穿插于正文之中。这些实例的作用各不相同,情境具有导入与知识串联的作用,案例可帮助学生验证所学知识,活动是培育学生地理核心素养的平台。为更好发挥实例的作用、体现问题式教学的优势,本文以“地域文化与城乡景观”为例,对教科书中的情境、案例、活动等实例分别进行问题链条化、问题实证化和问题探究化的设计,探讨高中地理教科书中实例类栏目问题设计与优化的策略和路径。

关键词:高中地理;教科书;问题设计

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2024)12-0058-04

人教社2019年版普通高中地理教科书编写体例活泼生动,有丰富的情境、案例、活动等实例类栏目。这些实例分布在每一章节的不同位置,发挥着不同的作用。情境分布在每一节的开头,提高学生学习动机,同时,帮助学生建构起结构化的知识体系;案例多分布在某一知识点之后,对相关知识点进行实证,增强学生对知识的理解与运用;活动多在某一栏目之后,培养学生对所学知识的综合应用能力,并为培育学生地理学科素养搭建平台。

《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》在教学与评价建议中提出“重视问题式教学”。设计问题是问题式课堂教学的基础[1]。对于问题的设计,首先需要了解学生学习相应章节内容的学习需求、兴趣点、困惑点,以及学生的认知心理结构和学习知识时的一般认知过程与特点[2];其次是理解和掌握教科书的相关内容,如教科书中相关的知识体系、各栏目设计的目的等。

虽然教科书在很多实例中设计了相关问题,但由于教科书篇幅较小和面向全国学生等限制,有些实例未设计问题,有些实例问题设计缺乏特色和针对性,从而导致实例的功能未能充分发挥。在实际课堂教学中,大多教师认为教科书中的实例基本满足教学需求,并在教学中主要应用教科书中的实例[3]。因此,在应用教科书实例的过程中,需要结合校情、学情重新进行问题设计。本文以“地域文化与城乡景观”为例,尝试对教科书的情境、案例、活动等实例进行问题设计与优化,以期更好发挥出各实例的作用。

一、情境问题链条化

教科书中的情境由故事和问题两个基本要素构成,故事新颖、独特,对学生有一定吸引力,故事后面的问题和本节学习内容紧密联系。通过将情境中的问题设计成围绕本节核心知识主题下的问题链,解决有梯度的问题,不仅可将知识完整全面地串联起来,还可满足不同学生的学习需求,获得最佳的教学效益。

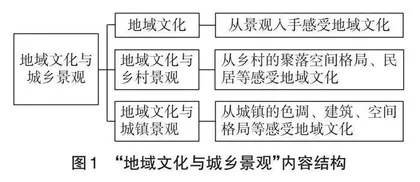

“地域文化与城乡景观”这一节的情境选用智利沿海的一座多彩城镇——瓦尔帕莱索,情境问题为“这种五颜六色的建筑与当地的地域文化有何关联”。根据本节知识结构(图1)[4],该情境问题指向“地域文化与城镇景观”,是本节的核心问题,但需学生学完整节知识后才能解决,特别是故事中没有“地域文化”这个概念,而问题却与“地域文化”直接关联,使得问题较为突兀,容易导致学生产生畏难情绪。

基于上述原因,可将本节情境改编如下。

欧洲文艺复兴后,许多沿海城镇的居民将自家外墙涂上不同颜色。然而与欧洲相隔万里的智利,也有一座色彩斑斓的城镇——瓦尔帕莱索。该城是南美洲太平洋东岸的重要海港城市。瓦尔帕莱索早期是西班牙殖民地,房屋多为木质结构,居民用油漆调成各种颜色涂在自家的房屋上,这种习俗一直延续至今,成为当地独特的地域文化,也使得该城获评世界文化遗产。

①什么是地域文化,瓦尔帕莱索的地域文化通过何种方式体现?

②欧洲沿海城镇为什么将自家建筑外墙涂成不同的颜色,这与瓦尔帕莱索成为色彩斑斓的城镇有何关系?

③这种五颜六色的建筑景观与瓦尔帕莱索当地的地域文化有何关联?

新创设的情境问题构成前后衔接的问题链。从与教科书知识相联系的角度来看,第一题对应“地域文化”,第二、三题对应“地域文化与城镇景观”,问题链可涵盖本节知识要点。由于情境选取的区域是城镇,与“地域文化与乡村景观”这个知识点没有直接关联,但无论是乡村还是城镇,地域文化在景观上的体现是一种思维方法,因此,对学生建构本节知识体系没有影响。

问题链的设计有一定思维逻辑,体现思维的进阶(图2)。第三题与教科书的情境问题一致,为解决这个核心问题,在前面设置了两个问题作为台阶。第一题“什么是地域文化?”要求学生掌握好核心概念,在此基础上思考“瓦尔帕莱索的地域文化通过何种方式体现?”要求学生进一步感受情境,从材料中寻找答案;第二题强调当地景观与地理环境的关系,使学生体会地域文化的最显著特征——地域性,有利于培育学生的区域认知和综合思维。

新创设的情境呈现出更加丰富的故事情节,不仅能增加学生的学习兴趣,还为学生解决问题提供了更多有用的信息。问题的阶梯设计,为学生解决问题提供必要的“脚手架”,伴随着问题链的解决,可帮助学生有效地建构知识体系。

二、案例问题实证化

案例是对某一事件的陈述。案例教学是通过对某一案例的描述和讨论,使学生掌握专业知识、形成技能技巧、提升能力水平的教学方法。地理学科具有复杂的时空综合性,单纯的文字叙述难以说明复杂的知识和抽象的原理规律,典型而真实的案例教学往往起到举一反三、融会贯通的效果。通过阅读案例,学生可验证所学知识,感悟知识的形成过程,提高应用知识解决问题的能力,实现从“理”到“例”,再到“理”的思维转换。

2009年版实验教科书必修二的案例往往与“活动”相联系,案例作为解答活动问题的材料,其实证功能淡化。2019年版教科书的案例未设置问题,凸显案例的实证功能,但也增加了学生在课堂短时间内提取有效信息的难度,容易导致案例教学被师生忽视,因此,设计有实证化的案例问题尤为重要。首先,案例问题的设置应简单明确,不宜出现讨论、探究等开放性问题,可采用填空、判断、选择等形式呈现;其次,问题不宜过多,一般控制在2~3题;最后,案例问题应有强烈的针对性,主要功能是引导学生阅读案例,从复杂的材料中总结出案例所要表达的目标主题。

1.案例一问题设计

案例一“宏村景观与地域文化”是在“地域文化与乡村景观”这一框题后呈现的,主要作用是说明和验证“地域文化与乡村景观”这个知识点。教科书正文分两方面对该知识点进行阐述,一方面是乡村聚落外部景观体现出人地协调的地域文化;另一方面是乡村内部建筑景观体现出社会组织形态与精神追求的地域文化。“宏村景观与地域文化”这个案例分别从村落布局与水密不可分、古建筑遗存体现耕读文化两方面与上述地域文化相呼应。结合案例问题的要求,设计下列问题(表1)。

问题设计为填写表格,既降低了问题的难度,又起到了比较的作用,有助于学生验证所学知识。表格中纵列为景观特征与其体现的地域文化,横排为村落整体布局与村落内古建筑两个不同尺度的对比,与对应的知识点联系密切。学生通过表格提示,有目的地查看案例材料,更容易提取关键信息。学生填写表格后,通过对村落布局与古建筑遗存的比较,及其景观特征与地域文化之间的联系,可进一步加深对相关知识点的理解,实现案例教学的价值。

2.案例二问题设计

案例二“人家尽枕河”设置在框题“城镇景观与地域文化”之后。正文从三方面阐释“城镇景观与地域文化”,分别是城镇色调色彩反映文化底蕴、城镇建筑体现文化意识和审美情趣、城镇空间格局蕴含价值追求,前两方面的正文通过意大利佛罗伦萨、北京四合院等实例加以说明,第三方面“城镇空间格局蕴含价值追求”则通过“人家尽枕河”这个案例给予验证。案例主要描述苏州城镇布局体现的江南水乡景观和地域文化,并阐述了苏州现代城市建设对传统文化的保存,体现现代城镇建设与传统文化融合的价值观念。根据案例二的教学目的,问题设计应偏重于城镇布局与地域文化,以及现代城镇建设与传统文化的融合。设计问题为选填结构图的形式(图3)。

问题采用选填形式,易于操作,更能凸显案例对所学内容的实证功能。结构图将知识间的逻辑关系形象化地呈现,有利于将案例信息与所学知识进行相互验证。学生在选填相关内容时,可快速提取关键信息,提高阅读效率。学生填写结构图的同时,易在脑海中构建城镇格局与地域文化之间的关系网络,有利于知识具象化、结构化。

三、活动问题探究化

教科书中的活动分为综合实践类、讨论辩论类和案例分析类。案例分析类活动的设问与高考地理试题设问的角度和方式基本一致,突出对学生综合思维、区域认知、人地协调观等核心素养的考查,此类活动问题的设计有助于引导学生建立“材料—知识—结论”之间的思维习惯[5]。本文以“理解红河哈尼梯田所蕴含的地域文化”为例,讨论案例分析类活动的问题优化。

本节第一个框题是“地域文化”,正文主要阐述地域文化的概念、特征、类型及感受方式,描述从不同角度观察景观的方法及其蕴含的地域文化,内容繁琐且抽象。为帮助学生理解这部分内容,教科书安排了案例分析类活动“理解红河哈尼梯田所蕴含的地域文化”,目标是通过活动使学生感受现实世界中的地域文化,理解地域文化的内涵和特征,体会地域文化的感受方式。活动设计了两个问题。第一题“从上述材料中,找出体现红河哈尼梯田以下几个方面地域文化的描述”,旨在强化学生对地域文化概念及感受方式的理解,考查学生阅读材料提取信息的能力;第二题“讨论这些地域文化是否可以在代际之间传承、不同地方传播”,考查学生对地域文化特征的理解:地域文化具有地域性特征,也具有时代性特征,地域文化的传播与传承需要结合不同地区不同时期的地理环境综合考虑,对区域认知、综合思维、人地协调观等地理核心素养有较高的要求。两题紧紧围绕“地域文化”核心主题,通过讨论开放性问题,体现了活动问题的探究性特征。但第二题讨论的范围过于宽泛,既有空间传播的区际差异,又有代际传承的时间演化,时空综合性要求过高,且没有给学生提供任何“支架”,从高一学生的知识储存、思维层级、素养高度等方面来看,解答该问题存在较大困难,不利于活动目标的达成。基于此,在保留第一题的基础上,对第二题进行分解和优化设计。

①分析红河哈尼梯田用水、用地制度文化的形成与当地地理环境之间的关系,并讨论这种文化是否可在不同地区间传播。

②近年来,红河哈尼梯田的高劳动强度、低劳动产出使得当地从事农业生产的青年越来越少,学者对如何传承红河哈尼梯田的地域文化提出不同的观点。

观点一:调整当地产业结构,注重发展旅游、特色农产品等产业。

观点二:推广小型机械,扩大稻田规模,提高粮食产量。

选择你赞同的观点或提出自己的观点,并说明理由。

重新设计的问题在保留原活动第二题核心思想的基础上,将原问题拆解成两题,最终形成三题组成的问题链。现第二题的设问主题是地域文化的空间传播,为学生讨论问题提供方向。首先,让学生思考当地地域文化与地理环境的关系,突出地域文化的地域性特征,引导学生在讨论地域文化的空间传播时,要根据不同地区的地理环境,因地制宜地借鉴红河哈尼梯田的地域文化,不能生搬硬套,提升人地协调观素养;现第三题设问主题是地域文化的代际传承,突出地域文化的时代性特征,与第二题相同,第三题的设计也给学生提供了两种观点作为讨论问题的支架,引领学生感悟:虽然体现优秀传统文化的景观可能不适应现代社会的发展,但优秀传统文化背后的思想可以传承。学生在给定方向内思考,可更好地聚焦主题,利于更多学生参与到问题探究中,提升解决问题的能力。问题链中,第二题考查分析、评价思维,第三题考查评价、创造思维,思维阶梯更加明显。另一方面,与原问题链中隐含的地理核心素养比较,新设计的问题链对区域认知、综合思维、人地协调观等地理学科核心素养的考查凸显,更有利于学生地理学科核心素养的生成和发展。

教科书是学生学习最重要的学材,对唤醒学习兴趣、建构学科知识、提高解决问题能力、生成学科素养、培育核心价值观念等方面具有不可替代的作用,教科书中的情境、案例、活动等栏目功能各异,与正文相辅相成,是教科书的有机组成部分。广大地理教师在使用地理教科书时,应充分研读课程标准和教科书,在把握课程理念、学科思想、教学逻辑的前提下,发挥主动性和创造性,依据不同校情、学情的实际需要,充分发掘地理教科书各栏目的功能,并加以优化和整合,创造性地使用教科书,才能更好地发挥教科书整体的育人功能。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020.

[2] 张雪茹,朱红波.学科核心素养视域下高中地理问题式教学设计——以“地域文化与城乡景观”为例[J].地理教育,2023(8):25-29.

[3] 王旭帅.人教版高中地理必修教材中的“案例”分析及其应用研究[D].大连:辽宁师范大学,2023.

[4] 高俊昌,叶玉回,刘健,等.普通高中教科书教师教学用书地理必修第二册[M].北京:人民教育出版社,2019.

[5] 邹传荣,鲍勇.基于核心素养的高中地理教材“活动”栏目探究[J].地理教育,2024(S1):230-232.