社会空间理论视域下的红旗渠景区“地理+红色”研学活动设计

作者: 臧培洁 卞荷雨 丁志伟

摘 要:红旗渠精神作为中国红色精神的典型代表,在传承爱国主义教育和践行社会主义核心价值观方面具有重要意义。本文以红旗渠的红色资源为依托,以地理核心素养和红色精神的培育为目标,从社会空间理论视域出发,确定了“穿越时空,具身探地重塑山河”和“体验自然,探红旗渠地理起源”的研学主题,提出了“认知、规律、育人、情怀”的研学理念,围绕主题和理念对研学目标、路线、内容进行系统设计,以期为红色研学中专业教育与思政教育相融合提供理论和实践支撑。

关键词:社会空间理论;红色研学;活动设计

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2024)12-0061-05

红色研学是以近现代的革命纪念地、纪念标志物为载体,以其承载的相关精神为内涵,组织学生参观学习彰显伟大民族精神的重大事件、活动和人物事迹,以深入了解中国革命历史和红色文化的一种学习方式[1],在培养学生勤劳勇敢、吃苦耐劳等精神品质方面具有显著作用。近年来,在《关于推进中小学生研学旅行的意见》《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》等国家政策的支持以及众多部门机构、社会组织、企业公司的资金投入下,中国红色研学进入了发展机遇期。学界围绕红色研学旅行的意义、基地建设、课程设计、产品开发、技术应用[2-5]等方面展开了广泛研究,理论方面主要集中在社会空间理论、自然教育理论、生活教育理论、爱国主义教育理论等方面。其中,社会空间理论由中国学者率先提出,其结合研学旅行的空间特点和物质组成,将研学旅行空间划分为研学物理空间、研学人际空间、研学知识空间和研学体验空间4个子空间,进而为研学旅行赋予了自然、社会、探索和具身教育价值[6]。

当前,我国的红色研学作为集观光赏景、学习历史、陶冶情操、提高修养于一体的特殊教育旅游类型,凭借“寓教于游、寓学于游”的独特形式而处于大有可为的发展机遇期,其时代特色、意义内涵等方面的成效逐渐显现。地理学作为一门实践性强的综合学科,既拥有对自然过程的刻画、对人文和社会经济过程的辨析,又包括人地协调、区域认知以及综合思维的锻炼,能为红色研学课程设计的深度挖掘提供支撑,也为社会主义核心价值观、思想道德和家国情怀的塑造提供新路径。因此,开展“地理+红色”研学活动不仅对拓展红色研学的基地建设和打造精品线路有重要作用,更对新时代德育塑人、思政工作的开展以及教育协同育人模式的创新有深刻的现实意义。

红旗渠是20世纪60年代林县(今河南林州市)人民在极其艰难的条件下,从太行山腰修建的引漳入林的伟大工程,是全国重点文物保护单位,被世人称为“人工天河”。在修建红旗渠的过程中凝练出了伟大的红旗渠精神,加之其地处太行山脉且拥有丰富的自然资源,因此,将红旗渠精神融入地理研学对于学生弘扬中国精神、探寻祖国奥秘具有重要意义。本文基于社会空间理论视域并依托红旗渠进行“地理+红色”研学设计,构建研究性学习与旅游性体验相结合的研学课程,重新审视地理研学中的社会空间价值,推动研学设计中社会主义空间多元化,以期为更好发挥多功能型爱国主义教育基地的教育价值,提供“空间生产”思路并丰富红色研学实践案例。

一、理念与目标

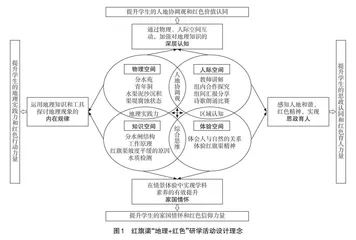

在社会空间理论视域下,本文提出了“四融合、四深化和四提升”的设计理念:①人际—物理空间融合,深化专业认知,提升学生的人地协调观和红色价值认同。通过“人—物”对话,探寻红色基因历史变迁,品读人与自然生息相连,加强学生对区域特征、人地和谐等的深层认知,达成地理核心素养培育目的和红色研学教学目标。②知识—物理空间融合,深化实践规律总结,提升学生的地理实践力和红色行动力量。通过“景—识”共建,考察红色基地壮美诗篇、感知地理情怀悠远绵延,从要素迭代、时空综合等视角探讨地理现象的内在规律,达到知识融汇和过程育人的研学目标。③知识—体验空间融合,深化综合思维,提升学生的家国情怀与红色信仰力量。通过“识—感”交织,追忆红色林州英雄脊梁,体会造渠精神源远流长,在探寻地理问题、感悟红色精神中培养学生的综合思维和家国情怀,达到技能精进、红色教育、过程育人的研学目标。④体验—人际空间融合,深化区域认知,提升学生的思政认同与红色育人力量。通过“人—感”碰撞,走进红色文脉思政课堂,构建地理素养能力思量,在“地理+红色+思政”精品课堂中,通过教师讲解、组内合作探究等多种研学形式培养学生的区域认知和交流协作能力,达到红色教育和技能精进的研学目标。研学设计理念和目标如图1、图2所示。

二、线路与内容

本文根据红旗渠景区的空间布局与研学理念和目标,设计了“穿越时空,具身探地重塑山河”和“体验自然,探红旗渠地理起源”两条研学路线(图3)。

1.线路一:穿越时空,具身探地重塑山河研学内容

具体内容如表1所示。

2.线路二:体验自然,探红旗渠地理起源研学内容

具体内容如表2所示。

三、总结与反思

1.建构研学空间,优化空间化研学教育教学视角

研学旅行作为一种新型校外实践活动课程,实现了教育空间由传统课堂向自然户外的转换,突破了传统的学校教育边界,促成了知识与行动的深度融合[7]。然而,教学空间的扩大虽拓展了教学内容,但也大幅提高了教学实施难度,如何在更广阔的教学空间中保持教学质量,成为研学旅行需要面对的重要问题。因此,本文从物理空间、人际空间、知识空间和体验空间4个既相互独立又紧密相连的教育维度出发,通过空间视角对研学旅行的形态进行深入解析,能够进一步细化研学目标并优化研学内容的设计过程,从而更好地实现研学“知行合一”的目的,并为中小学研学旅行课程的空间化研究与实施提供策略性支持。

2.创新研学方式,破解地理与思政教育融合难题

“地理+红色”研学实践在拓展地理教学维度的同时,也面临着地理课程与思政教育之间存在“认知藩篱”的状况。为解决这一问题,亟需充分利用与地理教学相匹配且价值较高的红色资源以有效调动学生运用地理思维分析历史事件并引发情感共鸣,进而提升其探究红色文化和地理知识的兴趣[8]。而基于空间视角对不同研学点的红色资源进行量化管理,并确保学习环境的舒适性和情境化教育方法的融入,可增强学生对红色精神的认同和吸收,进而实现研学活动教育效能最大化。因此,本文充分利用红旗渠资源的独特优势,打造“景—识”共建、“人—感”碰撞等研学模式,致力于推动思想政治教育与地理科学教育的深度融合,在加强学生对水利、地质等地理学小领域的认识和地理知识结构建立的同时,通过强化学生的爱国情感和社会责任感实现了地理与思政教育相融合的专业化路径。

3.优化研学内容,创新多属性研学点的研学设计

研学课程内容最终是为了培养学生的综合素质,研学旅行课程须融入充实的知识和具体的研学实践,才能充分调动学生参与活动的积极性,从而提升其综合素质和野外实践能力[9-10]。红旗渠作为爱国主义教育的重要基地,亦被认定为国家地质公园及国家水情教育基地,其不仅拥有独特的自然物理空间,还塑造了与众不同的研学旅行教育环境。针对这样具有多重属性的研学点,其丰富知识的整合为研学活动提供了广阔的可能性。然而,如何设计目标明确、主次分明的研学活动,是需要进行深入思考的问题。因此,本文基于地理、自然、历史、科技、人文和体验等类别的研学旅行资源,采取四维空间融合的视角进行了高级化、创新化和思政化的研学课程设计。但值得说明的是,为确保研学设计的成效,教师需依据教学大纲和具体研学点的资源特性进行细致分析并制定个性化方案,从而规避简单机械地应用模板,以确保研学活动的设计与实施既明确目标又突出重点。

四、结语

本研究根据红旗渠作为水利型风景区独特的自然、人文旅游特色及可利用的地理教学资源,从物理、知识、人际、体验4个子空间出发对红旗渠进行研学路线设计,从空间社会学视域下的研学教育空间生产研究出发,建构教育空间的基本构成及其动态生成过程,为教育教学的改革提供一种空间化视角思维,目的在于为构建完善的研究性学习与旅游体验相结合的中学“地理+红色”研学课程,推进地理专业教育与思政教育深度融合。尽管社会空间理论覆盖了广泛的四维空间概念,并要求与地理课标紧密结合进行深入探讨,但本研究仅限于以红旗渠为案例进行研学课程设计,对于更广泛的空间构建特定研学路线以及通过实践活动增强技能方面的考量尚待提升。因此,为增强社会空间理论的应用性和普及性,开展多个研学基地的比较分析也是今后需要努力的方向。

参考文献:

[1] 雷鸣.开展红色研学的四个原则[J].中学地理教学参考,2022(3):1,70.

[2] 王斯绮,伍洋,程清平.核心素养培养视域下的红色研学课程设计——以云南省昆明市为例[J].地理教育,2022(8):65-68.

[3] 马静,张河清,王蕾蕾.研学旅游的价值与意义及研学基地建设实践研究[J].产业与科技论坛,2019,18(14):101-103.

[4] 代晨阳,候婉晴.浙江省江山市乡土地理研学课程资源开发[J].地理教育,2020(1):55-58.

[5] 赵洪宴,庄永红.抛锚式教学在高中地理研学课程设计中的应用初探[J].地理教育,2022(1):62-66.

[6] 郭璇瑄,林德荣.空间视角下研学旅行课程的实施路向研究[J].课程·教材·教法,2020,40(10):50-55.

[7] 赵腾泽.红色旅游成效显著 红色基因世代相传[N].中国旅游报,2022-09-28(1).

[8] 闫俊霞,李仁杰,张伟科,等.基于空间视角的野三坡地理研学旅行课程设计[J].中学地理教学参考,2023(17):11-15.

[9] 卞荷雨,丁志伟.红色精神传承视域下的大别山革命老区地理研学实践活动设计[J].地理教育,2024(4):71-75.

[10] 黎炳辉,仲小敏.基于“研旅共同体”的中学地理课程资源开发实践探索——以天角潭水利枢纽工程研学实践为例[J].地理教育,2023(11):67-71.

通信作者:丁志伟