指向地理实践力的高中地理模拟实验方案设计与改进

作者: 霍静 马楠 周永奇 朱静

摘 要:新课程改革以来,模拟实验广泛应用于地理课堂教学,以助力地理实践力培养。本文以“模拟温室效应”实验为例,通过文献研究及教学实践,分析当前该模拟实验存在的不足,并在吸取前人经验的基础上,以学生为主体,进一步优化模拟实验设计流程,调整实验模型的构建,完善实验过程,让学生在亲历中提升必备的意志品质及实践能力,达成地理实践力素养的培养目标。

关键词:地理实践力;模拟实验;实验方案改进

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2024)12-0066-04

应新时代创新人才培养需求,实验教学成为国家课程方案和课程标准规定的重要教学内容。实验教学应注重实效,强调学生在实验过程中的探索体会,以提升创新精神、科学素养和意志品质[1]。高中地理课程的培养目标之一是让学生能够通过考察、实验、调查等方式获取地理信息,探索和尝试解决真实情境下的问题[2]。因此,在高中地理教学中开展实验教学意义重大。教育部教育技术与资源开发中心发布了《中小学实验教学基本目录(2023年版)》,为高中地理实验教学的开展提供了内容支持,鼓励教师创新实验技术、方法、形式及环境,以提高学生的地理实践力。

一、模拟实验的教学研究现状

在地理教学中,模拟实验是指制作简洁的模型取代实验对象,模仿真实自然环境和条件进行实验的一种实验形式[3]。地理模拟实验能够在一定程度上再现某些自然地理事象的变化过程,有助于形象直观地阐释自然地理原理[4]。地理模拟实验在实践性、探究性和创新性等方面对提升学生的地理实践力有显著作用。当前,高中地理模拟实验广泛开展,但受地区差异、学校层次、教师素养等多方面影响,模拟实验设计的水平差异较大,即使是同一实验,不同教师的设计也不尽相同。因此,在实际教学中对学生的地理实践力培养效果参差不齐。本文以“模拟温室效应”为例,通过参阅相关文献,发现该实验尚有改进空间。

1.实验效果不理想

由于地理现象或过程往往具有空间尺度大、发展时间长、形成过程复杂的特点,很难被真实还原。因此,地理模拟实验的结果不一定鲜明且有说服力。例如,项爱明等在实验中需要验证的地理现象是高浓度二氧化碳气体比常态气体升温更高、降温更慢。但其实验数据与预期的地理现象不吻合,无法证明温室效应。由于难以测算2个对照样本获得的地面长波辐射量的差异,也就无法证明其中的热量传递及其过程[5]。由于缺少实验效果的验证,地理实践力的培养成效不足。

2.实验模型选择不合理

有的模拟实验为了追求实验效果明显,忽略了实验模型与实验对象的匹配程度。李美娇等在实验中采用了Vc泡腾片与水反应制取二氧化碳,用取暖器对实验气体升温[6]。该实验模型包括取暖器模拟的“太阳”、水模拟的“地面”、不同浓度二氧化碳模拟的“大气”3个要素。虽验证了高浓度二氧化碳升温比常态气体更高,但由于水的比热容大于空气,导致实验气体气温升高主要依靠“太阳”(取暖器)而不是“地面”。因此,受实验模型选择影响,可能引起学生对地理过程产生误解。可见,在模拟实验中不能单纯追求实验结果。

3.实验过程不完整

程思源等对温室效应实验进行改进后指出,高浓度氩气与高浓度二氧化碳一样会比常态气体升温快,而氩气并不是温室气体[7]。由此,通过验证二氧化碳比其他气体吸收红外线能力更强来证明二氧化碳是温室气体。这个实验方案显然更具说服力。此外,他也改进了“地面”状况,用加热后的电热片代表“地面”,电热片发射长波辐射容易被“大气”吸收,更符合温室效应原理。但与李美娇[6]一样的是,该实验过程只有升温过程,没有降温过程。而温室效应原理既体现在温室气体大量吸收长波辐射的增温过程,也体现在温室气体能将大部分能量以长波辐射形式返还地面的过程。因此,该实验过程不够完整,与实验原理不相符,不足以验证温室效应现象。

针对以上问题,本文在汲取前人经验的基础上,进一步对“模拟温室效应”实验进行改进,以期提升模拟实验对地理实践力培养的实效性。

二、基于地理实践力培养的模拟实验改进

本文选用的“模拟温室效应”实验,为《中小学实验教学基本目录(2023年版)》中高中地理选择性必修3实验教学内容。本文对该实验的改进主要包括以下三方面:①以学生为主体优化实验设计流程;②调整实验模型;③完善实验过程。实验设计与实施过程如下。

1.依据课标确定实验目标

课标要求:运用碳循环和温室效应原理,分析碳排放对环境的影响,说明碳减排国际合作的重要性。

实验目标: ①通过对比不同浓度二氧化碳的大气保温效果,说明二氧化碳的温室效应作用; ②通过实验解释说明碳减排国际合作的重要性。

2.依据实验原理构建模型

实验原理:碳平衡原理指人类主要通过燃烧化石燃料(燃烧的化学方程式如下:CH4 + 2O2 =CO2 + 2H2O)和改变土地利用方式增加了大气中CO2 等温室气体的浓度;温室效应原理指温室气体能够大量吸收地面长波辐射,并以大气逆辐射的形式减少地面能量散失的过程。

该实验应包括太阳、大地、不同CO2浓度的大气3个要素。学生讨论后构建了如下模型:选用增温快的取暖灯代替太阳光,可减少天气状况对实验效果的影响;用比热容较小的沙土代表大地,温度变化较快,可节省实验时间;由于化石能源燃烧反应产生大量热量,且释放的气体不方便收集,所以采用碳酸钙和盐酸反应制取二氧化碳(其方程式为:CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2↑ + H2O),方法简单易操作且安全性高。

3.依据实验目标设计实验方案

(1)实验器材

集气瓶2个、CO2制取装置、适量盐酸、碳酸钙、取暖灯、沙土、温度传感器、电脑。

(2)实验过程

①在2个集气瓶中装等量的沙土,并分别放入1个温度传感器,将传感器编号为A(高浓度CO2气体)、B(常态气体);②利用化学反应制取一定量的二氧化碳气体导入编号为A的集气瓶;③打开取暖灯模拟光照,在集气瓶上方(为了减少集气瓶壁对光源的干扰)对气体进行加热,保持2个集气瓶与暖灯的距离一致,使其接受光照均匀;④观察2个集气瓶的升温过程,当高浓度CO2气体升温明显高于常态气体后关掉电灯,记录升温过程中的起始温度、终止温度和升温时间;⑤关灯后继续观察2个集气瓶的降温过程,回到初始温度后停止观察,记录降温过程的起始温度、终止温度和降温时间。

4.依据实验数据得出实验结论

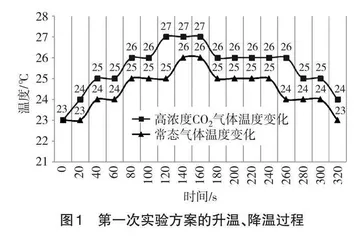

基于以上实验方案,学生得到第一次实验过程数据(图1)及统计数据(表1)。

通过分析实验数据,学生得到如下结论:①高浓度CO2气体与常态气体相比升温速率快、升温幅度大;二者降温速率一致,但常态气体降至室温时高浓度CO2气体仍高于室温,可推测高浓度CO2气体回到室温会比常态气体需要更长时间,整个温度变化过程证明了温室效应现象;②实验数据没有反映出CO2浓度的差异及变化,对说明碳减排国际合作的意义缺乏说服力。

5.依据实验结论改进实验方案

针对实验结果,学生回顾了实验的全部过程,通过小组探究分析实验存在的问题,探究过程如表2所示。

教师引导学生改进实验过程后(实验器材增加二氧化碳传感器,并在实验第一步置入两个集气瓶内,编号分别为B1、B2)测得实验过程数据(图2)及统计数据(表3)。

6.依据实验方案反思教学目标

改进后的实验数据反映出升温过程及降温过程比之前缓慢,更贴近自然状态下的气温变化状态。高浓度CO2气体升温比常态气体明显,降至室温所用时间比常态气体长,证明了温室效应现象。在实验过程中,高浓度CO2气体的浓度一直处于变化之中,先增加(人为制取)后减少(气体交换),反映出全球大气中的二氧化碳随大气运动会趋于平衡,说明碳减排不是哪一个国家或地区单独的责任,只有通过国际合作才能从根本上遏制二氧化碳的不断增长。由此,该实验方案及实施过程符合基于课程标准的实验目标设定,很好地达成了地理实践力培养的目标。

但实验改进后仍存在一些问题,尚未找到解决的良策。例如,加热后的沙土温度高低不好控制,温度过高会导致实验时间过长,影响教学进度;温度过低则实验现象不明显。此外,受热后的沙土分装2个集气瓶时温度略有差异,影响实验的起始温度。

三、指向地理实践力培养的模拟实验教学反思

在“模拟温室效应”实验的改进中,教师引导学生总结前人经验,扬长避短,注重模拟实验效果,更注重实验本身的科学性及真实性。让学生全面参与了从实验设计—实验实施—数据收集—结果分析—反思与改进的实验过程,从而提升了学生在地理活动过程中的意志品质及行动能力,并高效落实了模拟实验对学生地理实践力的培养。具体体现在以下四方面。

1.以学生为主体

培养学生的地理实践力素养须以学生为主体,让学生经历完整的实验过程。教师代替学生设计以及操作实验,即使实验很成功学生也难以获得深刻的学习体验[8]。本文的实验方案中,教师在整个实验中的作用就是帮助学生理解实验原理、制定实验目标。让学生根据实验目标和原理,进行实验设计、实施以及结果分析。在此过程中发现、分析问题并提出解决对策,养成科学探究精神及动手实践能力,更加深刻地认识地理环境与人类活动的关系。

2.以科学为前提

模拟实验的设计应基于地理科学事实,遵循科学性原则。在温室效应实验中,多选用能快速发热的红外线灯模拟太阳辐射。但红外线易被实验气体直接吸收,导致实验过程与实验原理不符。故先将“地面”升温,完成“太阳暖大地”的过程,再通过“地面”辐射给实验“大气”增温。此时,气温的变化是受“地面”长波辐射影响,其升温、降温过程更符合科学事实。但受实验环境以及实验操作的影响,学生在模拟实验的过程中每次实验结果都不尽相同,甚至出现实验失败的现象,但如实记录实验结果是地理模拟实验教学应有的基本态度。因此,教师应引导学生探究实验数据背后的原因,培养学生实事求是的科学精神,养成良好的意志品质。

3.以精准为追求

探究二氧化碳的温室效应,首先要明确目前二氧化碳对全球升温造成的影响。学生查阅了《2022年全球温室气体公报》[9]及《2023年全球气候状况》[10],公报显示2022年CO2全球平均浓度为417.9±0.2 ppm,比工业革命前增长了约50%;2023年气温比1850—1900年平均水平高1.45±0.12 ℃。据此,在实验中若能精确对比CO2浓度与气温变化的关系,则更有利于说明为何要碳减排。本实验在非完全密闭情况下,通过实验数据证明了CO2会通过自然流动使其浓度与周围环境趋于一致,因此,说明碳减排需要国际合作,才能实现对全球变暖的遏制。

4.以跨学科为方式

地理事物或现象的形成往往是复杂的,模拟实验的设计不能单纯依靠地理知识。在“模拟温室效应”实验中,温室效应属于地理原理,碳排放的过程则属于化学以及生物学原理,另外,实验中模拟对象的选择还需要考虑其物理属性,如集气瓶的材质、辐射源的材质等。可见,多学科综合研究是提升模拟实验实效性的方式。

总之,地理模拟实验终究只是“模拟”,不能真实还原地理事物本身。教师在教学中须严格把握实验目标及原理,结合相关学科知识,以学生为主体,构建恰当的实验模型及方案,并在反思实验的基础上不断改进和完善实验方案,切实提升学生在实验过程中的意志品质和实践能力,将有助于达成地理实践力的培养目标。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见[EB/OL].(2019-11-25)[2024-06-15].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3321/201911/t20191128_409950.html.

[2] 中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020.

[3] 黄莉敏. 地理模拟实验教学:从观念走向常规实践[J]. 中学地理教学参考,2014(5):44-48.

[4] 张文军,汤国荣. 地理模拟实验纸笔测试的实践探索与教学建议[J].地理教育,2020(8):29-33.

[5] 项爱明,羊大方,汪嘉伟,等.“二氧化碳温室效应”模拟实验[J].地理教育,2020(3):58-60.

[6] 李美娇,高雄武.自制多功能温室效应模拟器[J].实验教学与仪器,2023(7):77-78.

[7] 程思源,向思源,李双玲.模拟温室效应实验改进[J]. 湖北教育,2023(11):73-74.

[8] 唐塘颖.深度学习视域下的地理实验教学探索——以新人教版地理1“水循环”为例[J].地理教育,2023(6):21-24.

[9] 世界气象组织.2022年全球温室气体公报[EB/OL].(2023-12-01)[2024-06-16].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1784056650019247066&wfr=spider&for=pc.

[10] 世界气象组织.2023年全球气候状况[EB/OL].(2024-03-19)[2024-06-16].https://www.cma.gov.cn/2011xwzx/2011xqxxw/2011xqxyw/202403/t20240326_6155947.html.