新高考背景下地理选考生的学情差异及应对策略

作者: 伍国凤 何亚琼 张特

摘 要:为更好地适应“3+1+2”新高考方案,通过问卷调查剖析地理选考生在高考考查内容方面的学情差异。结果显示:学科素养方面,物理类学生以练题刷题为主,历史类学生常复习知识、归纳总结和整理错题;物理类学生擅长创新试题,科学思维更强,历史类学生擅长基础性试题,人文思维更强。关键能力方面,物理类学生擅长解读图表信息,数据计算、逻辑分析、空间想象和举一反三的能力更强,历史类学生擅长解读文字材料,背诵记忆、文字表达、归纳总结和综合联系的能力更强。必备知识方面,物理类学生具备地理学习需要的物理、化学、生物等自然科学知识,历史类学生具备地理学习需要的政治、历史等社会科学知识。以此为基础,提出针对性策略:物理类学生应加强人文地理学习、重视基础知识记忆、注重方法总结和问题反思、提高文字表达能力以及培养关注时事的习惯;历史类学生应夯实自然地理学习、提高科学思维能力、保证试题练习量和弥补相关理科知识。

关键词:新高考;地理选考生;学情差异;高考应对策略

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2023)03-0037-04

2014年,国务院颁布《关于深化考试招生制度改革的实施意见》,不仅启动了高考综合改革试点,也提出了深化高考考试内容的改革[1]。

在高考综合改革试点方面,重庆、河北、辽宁、湖北、湖南、江苏、福建和广东作为第三批“新高考”试点省市,于2018年启动“3+1+2”的高考改革方案,并于2021年首次执行。其中,“3”为必考科目,包括语文、数学和外语;“1”为首选科目,即物理和历史中的任意一科;“2”为再选科目,即政治、地理、化学和生物中的任意两科。在文理分科的旧高考时期,地理只能与历史、政治相组合。而在“3+1+2”的新高考背景下,包含地理的选科组合更为多样,可分为物理类(物理+地理+其他再选科目)和历史类(历史+地理+其他再选科目)。

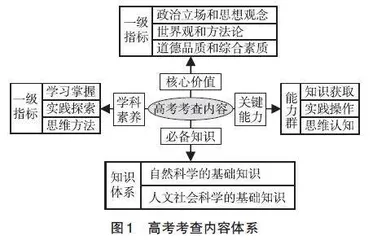

在高考考试内容的改革方面,根据高校人才选拔要求和国家课程标准,高考评价体系将素质教育目标凝练为“核心价值、学科素养、关键能力、必备知识”的考查内容[2],并提出了四个方面包含的指标及具体表现(图1)。

考试招生制度的改革对高中地理学科的影响显著。为此,大量教育工作者展开了全方位、多角度的探讨,其中一些宏观层面的理论研究[3-4]尚缺乏实证数据的支撑;多数论文更着眼于教师层面的教学应对策略[5-6],对学生主体的关注较少;少数一线教师指出偏理班级应采取差异化的地理教学方法[7],但并未系统认识理科学生的学情状况。

为提高学生对新高考方案的适应性、促进《中国高考评价体系》公平选拔人才目标的实现,本文通过问卷深入调查了地理选考生在高考考查内容上的学情差异,基于统计数据为物理类和历史类学生提出了差异化的高考应对策略。

一、问卷调查介绍

1.问卷设计

为认识学生在高考考查内容各方面的具体表现,设计了如下调查问题。①从学习方法看,你觉得物理类和历史类学生各自更常使用哪些方法?②从学习能力看,你觉得物理类和历史类学生各自具有哪些突出能力?③从知识板块看,你觉得物理类和历史类学生各自擅长学习哪些章节?④从考试题目看,你觉得物理类和历史类学生各自面对哪些题型、素材或情境时,更具优势?⑤从知识背景看,你觉得物理类和历史类学生各自具备的哪些知识能辅助地理学习?其中①~③题采取多项多选的封闭式作答方式,④~⑤题采取开放式作答方式。

2.调查过程

本文的调查对象是重庆市南开中学校高2021级2个物理类班级和2个历史类班级,调查时间在高考结束后的6月中旬。高2021级是重庆实行“3+1+2”高考方案的首批学生,他们完成了新高考背景下的高中地理学习,同时体验了在高考评价体系指导下的高考试题,了解自身及周围学生的地理学情状况,能为本研究提供可靠的数据来源。调查最终回收问卷120份,其中来自物理类和历史类学生的问卷各占一半。

二、调查结果分析

调查结果显示地理选考生主要在高考考查内容的学科素养、关键能力和必备知识三方面具有显著的学情差异。

1.学科素养

(1)学习方法

统计两类学生的地理学习方法(图2),发现:物理类学生的学习方法较为单一,81%的学生常用的方法均是“练题刷题”,而常用其他几种方法的学生均不足30%;历史类学生的学习方法更为多元,常用“复习知识”和“归纳总结”方法的学生均占72%以上,近50%的学生还会经常“整理错题”,但常“练题刷题”的学生比例最低,仅约14%。可见,物理类学生更重视练习,而历史类学生更重视巩固基础知识。

(2)实践探索

学生在考试中的实践探索活动,体现在根据新的问题情境,调动相关知识和能力以实施问题探究。对此,11位学生表示物理类学生更擅长“新素材、新情境、新定义以及与基础知识联系不太紧密”的试题情境,但没有学生表示历史类学生擅长此类创新型情境;10位学生表示历史类学生更擅长“基础性强、知识点清晰、套路明显”的试题情境。可见,物理类学生比历史类学生的实践探索能力更强。

(3)思维方式

自然地理隶属自然科学,学习时需要更多的科学思维;而人文地理隶属人文社会科学,学习时需要足够的人文思维。因此,学生擅长的地理知识板块可以反映思维方式的差异,统计发现(图3):物理类学生最擅长的6个知识板块全部属于自然地理,历史类学生最擅长的6个知识板块全部属于人文地理。可见,物理类学生的科学思维更强,而历史类学生的人文思维更强。

2.关键能力

(1)知识获取

获取和解读地理信息是高中地理学习的首要关键能力。16位学生表示物理类学生擅长具有大量“图表、数据”的试题;9位学生表示历史类学生擅长“材料长、文字多”的素材阅读,还有7位学生表示历史类学生擅长“提取关键信息、结合材料列点”的题型。可见,物理类学生的符号理解能力更强,而历史类学生的语言解码和阅读理解能力更强。

(2)实践操作

背诵记忆、数学计算、文字表达等地理学习能力属于实践操作范畴(图4)。82%的学生表示物理类学生更擅长数学计算,而历史类学生擅长数学计算的仅有3%;75%以上的学生表示历史类学生更擅长背诵记忆和文字表达,而物理类学生擅长这两种实践操作的不足5%。可见,物理类学生的数据处理能力更强,而历史类学生的记忆和表达能力更强。

(3)思维认知

在思维认知范畴的关键能力上(图4),物理类学生更擅长逻辑分析、空间抽象和举一反三,其比例分别高达79%、78%和50%;而历史类学生更擅长归纳总结和综合联系,其比例分别为73%和50%。可见,两类学生的思维认知存在显著差异。

<E:\张毅20230302\地理教育202303\地理教育2023第3期-数据-\伍国凤-4.eps>[图4 关键能力的差异]

3.必备知识

(1)自然科学的基础知识

物理类学生具备物理、化学、生物等自然科学的基础知识,能辅助高中地理学习。46位学生表示物理学中受力分析原理能帮助理解高空和近地面的风向;疏松多孔介质的毛细作用能帮助理解土地盐碱化的成因;运动学要求的过程性思维能帮助阐述地理事物的形成过程。24位学生表示一些化学原理和反应有助于地理学习,如喀斯特地貌形成过程中流水的化学溶蚀和沉积作用;土壤改良、水体自净均涉及酸碱中和、氧化—还原等化学反应。7位学生表示掌握光合作用需要的条件,能更准确地判断植被覆盖的空间分布规律;了解生物种群的物种数量差异能帮助理解天然林和次生林的生态效益;了解不同植被对光照的要求能更好地理解生态系统的垂直结构。20位学生还提到物理类学生的数学相对较好,立体几何、数据运算等可辅助光照图判读和时间计算。

(2)人文社会科学的基础知识

历史类学生具备政治、历史等人文社会科学的基础知识,能辅助高中地理学习。43位学生表示认识一些地理事件需要具备历史基础知识,例如,学习人口增长模式的转变、世界城市化的进程等需要了解世界各国家和地区的发展历程;学习人地关系的演变需要了解不同时代的生产力水平。33位学生表示政治必修1《经济生活》与地理必修2中的产业活动联系紧密。政治中学习的如何使企业发展壮大、解决就业问题、促进国民经济又好又快发展,都与地理产业发展的条件、影响、措施等内容高度相似。11位学生还提到历史类学生具备更强的人文素养,例如,题目素材出现20世纪80年代,历史类学生能敏感地联系到改革开放、中国经济增长加速;题目素材提到“一带一路”,历史类学生能联系到国家政策支持等。

三、应对策略

统计结果显示,物理类和历史类学生的地理学情差异整体上表现为理科生和文科生的差异。由于地理是一门文理兼容的综合性学科,兼有自然科学和社会科学的性质。因此,两类学生必须相互取长补短、借鉴学习,才能达到地理高考考查内容各方面的要求。笔者结合调查结果和教学经验,为地理选考生提供差异化的备考策略。

1.物理类地理选考生

(1)加强人文地理知识的学习

人文地理知识的学习需要一定的政治、历史知识,物理类学生应注重积累和弥补与地理相关的人文社科类知识。此外,人文地理试题往往需要从文字材料中提取和解读地理信息,该类学生应提高阅读理解能力以及对材料的敏感度。

(2)重视基础知识记忆

机械式刷题无法应对“千变万化、千奇百怪”的地理试题。物理类学生应提高对教材和笔记的重视程度,加强对地理基本原理和规律的记忆。只有基础知识足够扎实,看到试题时才能快速判断考查的知识点并调用相关内容作答。

(3)注重方法总结和问题反思

物理类学生在大量练习之后,应归纳总结解题方法,以便迁移运用到类似的题目中;同时反思做题过程中的问题,避免在之后的学习中再犯类似错误。

(4)提高文字表达能力

解答地理综合题可以采取如下技巧:看分答题,即根据试题分值大致确定答案的要点数量,如6分的题一般有3个答题点;使用套路,即使用答题框架回答区位条件、描述地形特征等;表述专业,即积累专业语言阐述地理问题,如加工矿产资源、可以延长产业链、提高产品附加值;勤加练习,即通过反复练习提高综合题的解题思维和能力。

(5)培养关注时事的习惯

许多地理试题的情境都来源于生活实际。因此,物理类学生应多看新闻、杂志,养成关注时事的习惯,例如,班级可统一订阅《中国国家地理》《看天下》等刊物;常收听新闻报道等。同时,注意联系时事背后的地理问题,如听到天津工业生物技术研究所利用二氧化碳人工合成淀粉,联想其可能对全球气候变化和我国农业发展的影响。

2.历史类地理选考生

(1)夯实自然地理知识的学习

历史类学生通常不擅长成因分析类、过程阐述类、数字计算和空间现象类的自然地理内容。该类学生可以通过训练思维能力、加强专题练习和巩固主干知识来夯实相关内容的学习。

(2)提高科学思维能力

历史类学生可以通过如下途径完善科学思维:加强针对性练习,总结同类型试题的解题方法;注意答题规范,如判断某地的昼夜长短状况,应画出标准的光照图而非空想;提高对材料的敏感度,如要定量得出某地的经度,一般涉及正午太阳高度的计算。

(3)保证足量练习

历史类学生需增加试题练习量,以此检测知识掌握情况,提高基础知识的熟练度和精准度。同时,训练解题思路和思维速度,提高答题正确率。

(4)弥补相关理科知识

历史类学生需总结和弥补自然地理各章节涉及的自然科学知识,以此深入理解相关的地理问题。例如,“吉林开展玉米大豆间作实现农业增产节本的原因”,此题涉及的生物知识有:高的玉米和矮的大豆间作利于田间通风透气,保证光合作用具有充足的二氧化碳,且大豆对玉米的隐蔽作用弱,能保证玉米获得充足光照;大豆根部的根瘤菌能将空气中的氮转化为氮肥,可以增加土壤肥力,进而减少肥料成本支出。

参考文献:

[1] 国务院.国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见[EB/OL].(2014-09-04)[2022-11-10].http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-09/04/content_9065.htm.

[2] 教育部考试中心.中国高考评价体系[M].北京:人民教育出版社,2019.

[3] 姜严,罗明军.新高考模式下的地理复习备考策略[J].地理教育,2022(3):38-41.

[4] 叶克鹏,郭剑峰.基于学科核心素养的地理新高考有效备考策略研究[J].地理教育,2019(1):25-29.

[5] 杨青.选考背景下高中区域地理复习策略研究[J].地理教育,2019(1):29-32.

[6] 周上荣.新高考方案背景下地理教学策略的思考[J].地理教育,2015(7):4-6.

[7] 范泰洋,彭清思.新高考背景下偏理班级地理教学初探[J].中学地理教学参考(上半月),2019(11):57-60.