高考试题中地理事物“四类变化”的分析与教学启示

作者: 龚声全 邱雯

摘 要:地理事物是按一定的规律发生、发展和变化的,其本质在于“变化”。地理事物的“变化”,大体分为过程变化、要素变化、空间变化和时间变化共四种类型,简称为“四类变化”。2022年全国高考文综乙卷地理试题最大的特点就是通过“四类变化”,灵活且全面地考查学生地理核心素养。“四类变化”本质上是考查地理核心素养的体现,这对高中地理教师加强学科素养教学具有重要的启示意义。

关键词:地理事物;变化规律;高考地理试题研究;教学启示

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2023)03-0046-04

中国高考评价体系是根据新时代党的教育方针与国家教育改革相关政策文件构建的、符合素质教育全面发展要求的、用于指导高考内容改革和命题工作的测评体系,[1]其主要由“一核”“四层”“四翼”三部分内容组成,其中“四层”为高考考查内容,即“核心价值、学科素养、关键能力、必备知识”。[1]而学科素养是指即将进入高等学校的学习者在面对生活实践或学习探索问题情境时,能够在正确的思想价值观念指导下,合理运用科学的思维方法,有效整合学科相关知识,运用学科相关能力,高质量地认识问题、分析问题、解决问题的综合品质。学科素养通过基础教育阶段的学科教学培养形成,既是基础教育培养目标的要求,也是高校人才选拔的要求。[1]

目前学界对于学科素养的关注度较高。就地理学科而言,核心素养是地理学科育人价值的概括性、专业化表述,是知识与技能、过程与方法、情感态度价值观三维目标的整合与提炼,是学生在学习本课程之中或之后所形成的、在解决真实情境中的问题时所表现出来的必备品格和关键能力。地理核心素养由人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力等组成。[2]汤国荣从“地理素养”这一概念入手来认识地理核心素养;[3]张家辉着眼于地理核心素养体系,从构建方式和确定依据来深入认识其基本内涵;[4]陈胜庆借助其他学科与地理学科的对比研究,归纳地理核心素养的特点来加深对其内涵的认识;[5]牛超、刘玉振等学者从地理核心素养的特征这一侧面进行认识,并总结出对应的培养策略。[6]但总体来看,现有研究对于学科素养的认识大多仍停留在相关文件所给的定义层面,而纵向深入、具体可操作的认识还不够丰富。因此,基于学科教学的学科素养培养存在着从理论走向实践的难题需要突破。

为了进一步丰富该研究,探索基于学科教学的地理核心素养培养策略,本文围绕地理事物和地理试题的“四类变化”进行探究,首先尝试从“四类变化”的视角,完善对地理核心素养的认识,阐述何谓“四类变化”;其次是通过2022年高考全国文综乙卷地理试题与“四类变化”的对应关系进行分析发现:试题从材料选取、情景描述、问题设计和答题思路等,完全围绕“四类变化”(即过程变化、要素变化、空间变化和时间变化)展开,综合考查学生的地理核心素养;最后基于“四类变化”得出教学启示,给高中地理教师以思考和启发。

一、何谓地理事物的“四类变化”

1.理据:地理事物的内在联系充满着变化

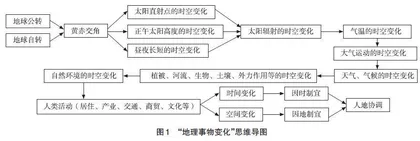

组成自然地理环境的五大要素(土壤、地形地质、大气、水、生物)都按一定的规律发生、发展和变化,其实质都是在特定的时空背景下受能量驱动的物质运动,如地球运动、地壳物质运动、大气运动、水循环运动、生命物质循环运动等。组成人文地理的五大要素(人口、政策、市场、科技、基础设施)及人地关系,其实质是在特定的时空条件下人类活动与环境之间关系的协调性。综合来看,一方面,自然地理和人文地理都关注在特定系统下地理要素之间的相互联系和相互影响;另一方面,相互影响的地理过程充满着各种错综复杂的变化,而这些变化又存在着一定的内在联系(图1)。

2.内涵:地理事物的“四类变化”

由地理事物变化的内在联系可知,其变化是错综复杂的。这些复杂的变化可归纳为以下四种类型,即“四类变化”。

过程变化:地理事物或地理事件按一定的顺序(或流程)发生、发展和变化的过程。

要素变化:构成地理环境(自然和人文)诸多要素中的某一要素发生变化,导致其他要素乃至整个环境相应发生变化。

空间变化:地理事物因空间位置或空间范围的变化,导致不同区域或不同范围的地理事物出现一系列差异。

时间变化:地理事物随时间、季节、年际或年代的变化而形成的时序差异,在不同的时间,地理事物会呈现不同的状况。

二、“四类变化”在2022年全国高考文综乙卷地理试题中的体现

1.试题与“四类变化”的对应关系统计(表1)

2.典型例题分析及答题思路构建

(1)过程变化类试题

例1.(2022年高考全国文综乙卷第7题)图2显示黄河桃花峪附近花园口水文站监测的1958年7月、1996年8月两次洪水过程的水位与流量的关系。据此完成第7题。

1958年7月洪水过程中,图中O、P两点水位变化趋势及两点流速相比

A.O点水位上涨,流速较快

B.O点水位回落,流速较慢

C.P点水位上涨,流速较慢

D.P点水位回落,流速较快

【试题分析】该题为典型“过程变化”类试题,考查的核心素养是综合思维。洪水过程是由上涨过程和回落过程组成。本题的关键在于正确判读洪水过程曲线,即在图2基础上,判断出如图3箭头所示的洪水变化过程曲线。

【答题思路】①黄河桃花峪附近花园口水文站河段地形较平坦,流速较慢→泥沙沉积明显;②从河床泥沙沉积对水位的影响来看,O、P两点流量相等(每秒15 000立方米),O点时水位约为92.7米,P点时水约位为93.5米,即为P点河床底部增加了约0.8米的淤泥层→在监测时间上应该是水位低的O点在前,水位高的P点在后→该次洪水过程曲线应如图3中的箭头所示→O点处于水位上涨过程,P点处于水位回落过程;③ O点因水位上涨,洪水向前的推力增强→流速较快;P点因水位回落,洪水向前的推力减弱,且河床较O点时有所抬升,导致该地与上游河段之间的落差减小,故流速较慢。

(2)要素变化类试题

例2.(2022年高考全国文综乙卷第37题第(1)小题)阅读图文材料,完成下列要求。

影响海岸线位置的因素,既有全球尺度因素,如海平面升降,又有区域尺度因素,如泥沙沉积、地壳运动、人类活动等导致的陆面升降。最新研究表明,冰盖消融形成的消融区内,冰盖重力导致的岩层形变缓慢恢复,持续影响着该范围的海岸线位置。距今约1.8万年,北美冰盖开始消融,形成广大消融区。图4显示甲(位于太平洋北岸阿拉斯加的基岩海岸区)、乙(位于墨西哥湾密西西比河的河口三角洲)两站监测的海平面的相对变化。海平面的相对变化是陆面和海平面共同变化的结果。

分别指出冰盖消融导致的海平面、消融区陆面的垂直变化,并说明两者共同导致的海岸线水平变化方向。

【试题分析】本题为典型的“要素变化”类试题,考查的核心素养为综合思维。该题关键在于,在太平洋北岸阿拉斯加的基岩海岸区,由冰盖(要素)消融(变化),导致海平面(要素)、消融区陆面(要素)的垂直变化以及海岸线(要素)的水平变化。冰盖消融与海平面、消融区陆面的垂直变化以及海岸线的水平变化是联动的。

【答题思路】①冰盖消融→消融区陆面承受重力减少,岩层形变缓慢恢复上升;②冰盖消融→液态水汇入海洋,海平面上升;③由陆面和海平面的垂直变化→共同导致海岸线的水平变化;④当海平面上升超过陆面抬升时→海岸线上升并向陆地方向推移;当陆面上升超过海平面上升时→海岸线下降并向海洋方向推移。

(3)空间变化类试题

例3.(2022年高考全国文综乙卷第37题第(4)小题,图文材料同例2,此处略)

分析甲站区域与乙站区域海岸线水平变化的方向和幅度的差异。

【试题分析】该题为典型的“空间变化”类试题。考查的核心素养是区域认知和综合思维。其空间变化包括:甲站(太平洋北岸阿拉斯加的基岩海岸区)和乙站(墨西哥湾密西西比河的河口三角洲)的空间区域差异;甲乙两区域陆地均位于海洋的北部(空间),故海岸线大致为东西方向(空间)延伸,移动方向只能是南北方向(空间),即海岸线水平方向上的空间变化是向南或向北(空间);甲乙两区域海岸分别是基岩海岸(地形较陡)和三角洲海岸(地形平坦),即海岸线升降导致其在水平方向上变动的空间距离(即移动幅度)存在较大差异。

【答题思路】①甲站为太平洋北岸的阿拉斯加基岩海岸,据图4可知,该地海平面相对变化呈下降趋势→海岸线向南移动;②甲站近20年来海平面垂直下降较多(约0.6米),因其为基岩海岸区→海岸陡峭→海岸线水平南移的幅度较小。③乙站为墨西哥湾密西西比河的河口三角洲,据图4可知,该地海平面相对变化呈上升趋势→海岸线向北移动; ④乙站近20年来海平面垂直上升较少(约0.4米),因其为河口三角洲→海岸地势低平→海岸线水平北移的幅度较大。

(4)时间变化类试题

例4.(2022年高考全国文综乙卷第9题)我国一海滨城市背靠丘陵,某日海陆风明显。图5示意当日该市不同高度的风随时间的变化。据此完成下题。

当日在观测场释放一只氦气球,观测它在1千米高度以下先向北漂,然后逐渐转向西南。释放气球的时间可能为

A.1时 B.7时 C.13时 D.19时

【试题分析】该题为典型的“时间变化”类试题,考查的核心素养是地理实践力。根据“当日该市不同高度的风随时间的变化图”,气球释放后,其漂移方向是顺风而行的。当日在观测场释放的氦气球在1千米以下漂移方向变化情况:漂移先后顺序是从近地面逐渐到高空,其漂移方向先向北,说明气球在接近地面(150米)附近时吹南风;然后逐渐转向西南,说明风向逐渐转为东北风。顺着横坐标的时间点位,逐一观察近地面到1 000米高空的风向变化,符合气球漂移风向情况的时间是13点。

【答题思路】①读该市“不同高度的风随时间的变化”图(a图)→横坐标上的每一个时间点都有1 000米以下不同高度的风向示意;②氦气球的飘向为顺风漂→完全符合“在1千米高度以下先向北漂(南风),然后逐渐转向西南(东北风)”的时间点是13点(b图中椭圆虚线内)。

三、教学启示

1.将“四类变化”融入教学过程

由于地理事物充满变化,故必须用变化的眼光和变化的思维去认知地理事物,才能从整体上全面正确地认识地理事物的发生发展过程和时空分布规律。因此,教师的教和学生的学,都必须牢固树立“变化”意识,将“四类变化”融入教学过程,方能使教学更具灵活性、逻辑性、综合性和实践性,并有效避免“死记硬背”和知识的碎片化,减轻学生学习负担;将“四类变化”融入教学过程,才能更好地全面提高学生地理核心素养水平,并使教学更加符合当今高校选拔人才的需求。

2.围绕“四类变化”进行自主命题

学生对地理事物“四类变化”的认知水平,可在一定程度上反映其地理核心素养的发展状况。地理事物是复杂多变的,地理试题的命题设计围绕“四类变化”展开,方可测评学生对多变的地理事物的认知能力。[7]近年来的高考地理试题(全国卷)均是围绕“四类变化”进行设计,既灵活有效地考查了学生的地理核心素养,又全面实现了“立德树人、服务选才、引导教学”的高考核心功能。甚至可以说,高考地理试题是:无题不“变化”,无“变化”不成题;每一道高考地理试题,都会涉及相应的“变化”,没有不涉及“变化”的地理试题。由此说明,地理试题的设计必须贯穿“变化”来进行。因此,地理教师在教学中的自主命题,从素材选取、问题设计等,均应围绕 “四类变化”进行,既能打开命题思路,又有利于解决自主命题常出现的诸如立意不够高的问题,[8]并使所命试题更贴近高考试题水平。

3.善用“四类变化”的思维进行审题和答题

因地理事物和地理试题都归属于“四类变化”,故学生在审题时,必须明辨试题的变化类型;学生在答题时,根据审题所得出的试题变化类型,梳理出相对应的答题思路。对于“过程变化”类试题,必须紧扣地理事物的发生、发展和变化的顺序进行严密的逻辑推理;对于“要素变化”类试题,要厘清各地理要素之间的相互联系和相互影响,用地理环境整体性原理去对接试题设置的问题;对于“空间变化”类试题,要对不同地域空间地理事物的差异进行分析比较,运用地理环境差异性原理去应对试题设置的问题; 对于“时间变化”类试题,要在理解时间概念的基础上,顺着一定的时间轴(日变化、年变化和年际变化等)去辨析地理事物的发展变化规律。

参考文献:

[1] 教育考试中心.中国高考评价体系[M].北京:人民教育出版社,2019.

[2] 中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020.

[3] 汤国荣.论地理核心素养的内涵与构成[J].课程·教材·教法,2015,35(11):119-122.

[4] 张家辉.试析地理学科核心素养体系[J].中学地理教学参考(上半月),2015(5):4-7.

[5] 陈胜庆.地理课程的核心素养与育人价值[J].地理教学,2015(4):12-14.

[6] 牛超,刘玉振.试论地理核心素养的内涵、特征及其培养策略[J].天津师范大学学报(基础教育版),2015,16(4):48-51.

[7] 许婉英.高考地理学科关键能力测评[J].地理教育,2022(9):29-34.

[8] 李小嘉.地理核心素养导向下的原创试题立意提升与评价探究[J].地理教育,2022(S2):192-195.