基于情境创设的高中地理学业水平考试命题实践探索

作者: 杜茂莉 侯杰莹 范改利 陈红 姜杰 张建军

摘 要:学科核心素养是学科学业水平考试命题的重要抓手,核心素养可以通过学生在应对复杂现实情境时的外在表现进行评价。通过分析试题情境创设应具备的主要特点,以学科核心素养为导向,探究同一情境下不同等级的设问方式以及不同水平等级情境创设下的命题思路与方法,以期进一步反思教学、改进教学,提高课堂教学质量。

关键词:情境创设;学业水平考试; 试题命制

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2023)06-0038-06

《中国高考评价体系》由“一核”“四层”“四翼”组成,主要回答了“为什么考” “考什么” “怎么考”的问题。同时,高考评价体系还规定了高考的考查载体——情境,以此承载考查内容,实现考查要求。《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)的学业水平考试命题建议中也要求在学业水平考试和高校招生考试中应理解与把握地理学科核心素养,构建核心素养发展水平的科学测评框架。学业水平测试命题的主要目的是考查学生地理核心素养的形成状况。学生地理核心素养的形成状况是隐性的,无法直接观测,但可以通过观察学生在一定复杂程度的情境下的表现,来间接推断学生的素养水平[1]。可以看出,《中国高考评价体系》和新课标都强调了试题命制过程中情境的重要性。

试题应在课程标准和高考评价体系的指导下进行命制,从其基本构成要素来看,主要包括立意、情境、设问三个方面。其中,立意是灵魂,体现考试的目的;情境、设问是实现立意的载体;设问是试题立意、情境之间的桥梁。可见,这三个要素是互相联系、不可分割的有机整体。

总之,无论是从试题命制的依据,还是从试题考查的目的以及试题的基本构成要素来看,试题情境的创设都是不可或缺的重要内容,是试题命制过程的关键环节之一。

一、试题情境创设的要求

1. 真实性

新课标指出的各类情境包括联系学生日常生活的情境、与生产联系的情境以及地理学术情境。为了评价学生的核心素养,要高度重视复杂、开放性真实问题情境的创设,即把具体任务尽可能放在真实、复杂的现实情境之中[1]。《中国高考评价体系》也明确指出从“知识立意”“能力立意”向“价值引领、素养导向、能力为重、知识为基”转变。地理学科考查的关键能力包括获取和解读地理信息、描述和阐释地理事物、论证和探讨地理问题的能力[2]。地理学科关键能力的考查需要学生在面对真实复杂的现实情境时,能够发现问题(获取和解读信息能力)、将所学习的理论知识与具体情境相结合,分析和解决真实的问题(描述和阐释能力、论证和探讨地理事物的能力),做到学以致用,加深学生对真实复杂情境的体验感,这样的考查能够帮助命题者测评出学生在特定情境中达到的具体状态,以及地理学科核心素养的具体水平表现。

2.生活化

新课标提出的复杂、开放性真实问题情境的创设,在一定程度上要求反映现实生活,材料加工注重“鲜活”,淡化“专业”痕迹;对于学术性情境,注意表达的通俗性,使之向生活化情境转化,既隐含内在的学科逻辑,又贴近学生生活[1]。命题者应善于从生活中寻找与地理测试内容相关的结合点,从简单的生产生活场景或通俗易懂的学术研究成果入手进行情境的创设。创设的试题情境来源于学生的生活经历与经验,能够有效拉近试题情境与学生原有生活体验之间的距离,有利于学生融入情感,激发学生内在的探究动机,增强学生对地理知识应用价值的认知,体现了利用复杂情境考查生活中有用的地理知识。

3.育人功能

“新课标”明确了高中地理课程的总目标是培养学生的地理核心素养,落实立德树人的根本任务。高考具有“立德树人、服务选才、引导教学”三大核心功能,因此在试题情境的创设过程中要注意蕴含学科的育人功能。在试题命制过程中,要依据考核的学科内容、具体任务,选择关注社会热点问题、体现时代要求的情境材料,将改革开放以来国家取得的巨大成就、国家的发展战略、中华优秀传统文化等内容融入试题情境中,引导学生关心国家发展,将自身发展融入国家发展之中,培养学生的家国情怀,激发学生的爱国之心、报国之志,培养学生民族自豪感,树立自觉建设美丽家乡的理想追求,充分体现地理学科独特的育人价值。

二、同一情境创设下不同考查等级设问的实践探索

地理试题命制致力于考查学生学科核心素养的发展水平,而素养考查主要是考查学生分析和解决地理问题的基本能力。常见的地理学科基本能力有辨识、描述、解释、说明、分析、推理、评价等[3]。学业水平合格性考试主要考查学生对地理事象和特征的辨识能力,以及对地理过程和地理联系的简要分析能力。学业水平等级性考试则主要考查学生运用学科方法和思维对地理过程和地理联系的分析能力以及运用学科思维和创新思维对实际问题的评价和建议能力。因此,下到试题尝试在充分挖掘情境素材的情况下,通过调整设问方式,力图考查学生的能力水平和素养。

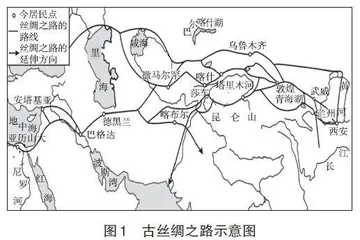

北京市某中学开展 “丝绸之路沿线地区探秘”主题调研活动(图1、图2)。

任务一:探索自然奥秘

第一站同学们来到陆上丝绸之路的起点古都西安。泾河和渭河在西安交汇时(图3),泾河水清浊随季节变化,渭河水终年浑浊,泾河水流入渭河时,清浊不混而形成 “泾渭分明”的现象(图4),成为关中八景之一而闻名天下。设问如表1所示。

参考答案:(1)A (2)冬季。泾清的原因:冬季降水量少,泾河水主要由地下水补给,水量不大,流速慢,侵蚀力不强,导致河水含沙量较小。

【命题意图】本组试题通过创设“泾渭分明”这一真实、复杂的情境,考查学生获取信息、综合分析、推理思辨的能力,侧重考查了核心素养中的综合思维能力。选择题要求学生针对“泾渭分明”这一现实中的地理事象,能够简单分析水文、气候、地貌三个地理要素之间的关系,从多个地理要素相互影响、相互制约的角度进行分析[4],进而达到综合思维水平2的考查要求。综合题要求学生对于给定的“泾渭分明”出现季节差异这一复杂的地理现象,能够在认识区域特征的基础上,明确水文、气候、地貌要素间的因果关系,还需要考虑时间要素,综合各要素,系统分析其相互影响、相互制约的关系,从时空综合维度对其发生、发展和演化进行分析,给出合理的地域性解释[4],进而达到综合思维水平3的考查要求。此外,本组试题还可以引导学生关注生活中的地理现象,激发学生热爱祖国、热爱家乡的情感,厚植家国情怀。具体如表1所示。

任务二:调研产业发展

第二站同学们来到古代丝绸之路和一带一路的共同节点城市喀什(图5、图6)。当地盛产巴旦木,巴旦木喜温暖,适宜生长温度在20 ℃~30 ℃之间,能耐低温,耐干旱;需年均日照时间长达2 200小时以上。当地生产的巴旦木品质优良,深受消费者喜爱。但种植密度比较低,亩产量仅有400~500斤。目前国内巴旦木市场供不应求,其中95%依靠进口。在中国食品与饮料市场上,巴旦木原料的利用正在迅速发展,零食、烘焙和乳制品业等成为进一步推动巴旦木增长的有力引擎。设问如表2所示。

参考答案:(1)夏季热量充足;光照充足;昼夜温差大 (2)规模化生产,产业化发展;增加科技投入,提高品质,形成品牌效益;对巴旦木进行深加工,延长产业链,提高产品附加值;构建高效的营销体系,扩大市场。

【命题意图】本组试题通过创设巴旦木这一真实的、贴近学生的生产生活情境,考查学生从图文资料中获取信息、综合分析、推理思辨的能力,侧重考查了核心素养中的区域认知和综合思维能力。表2中指向学业水平合格性考试的设问要求学生结合区域背景、气温曲线和降水量柱状图,简要分析气候要素中的热量、光照、昼夜温差对农业生产的影响。要求学生读图(如行政图、地形图、气温和降水图等)分析、综合[7],能够对给定的简单地理事象,从多个地理要素相互影响、相互制约的角度进行分析[4],进而达到区域认知和综合思维水平2的考查要求。表2中指向学业水平等级性考试的设问聚焦于为喀什巴旦木产业未来的发展提出合理化建议,要求学生针对区域产业合理化发展这一真实问题,结合现实情况,对时空尺度上的要素发生发展演化进行预测评价[6]和建议,进而达到综合思维和区域认知水平4的考查要求。同时进一步加深学生对我国是物产丰富大国的基本国情的理解,进一步激发学生热爱祖国、热爱家乡的情感,增强民族自豪感和自信心,充分体现了地理学科独特的育人价值。

任务三:关注区域合作

同学们在调查喀什的产业发展中,了解到中吉乌铁路被称为“友谊桥梁”。铁路沿线自然资源丰富,东起我国新疆喀什, 经中国与吉尔吉斯斯坦,再至乌兹别克斯坦,是现代“丝绸之路” 的一段。未来中吉乌铁路建成后,中欧货运路程将缩短900千米,将形成第二条亚欧大陆桥的又一支线。设问如表3所示。

参考答案:(1)D (2)经济:连接周边国家铁路网,促进区域经济发展;使沿线地区资源优势转化成经济优势(加大农产品、矿产品出口,降低出口成本);缩短货运路程,降低运输成本;加强沿线地区与其他区域间的经济交流,促进商品流通;社会与文化:有利于加深沿线国家间的文化交流友谊等。

【命题意图】本组试题通过创设一带一路沿线的中吉乌铁路情境,考查学生综合分析、辩证分析的能力,侧重考查了核心素养中的综合思维能力。选择题要求学生能够简单分析交通、人口、农业等人文地理要素之间的关系,能够对给定的简单地理事象,从多个地理要素相互影响、相互制约的角度进行分析[4],进而达到综合思维水平2的考查要求。综合题要求学生能够对中吉乌铁路建设这一发展决策进行评价,能够在认识某类区域特征的基础上,从促进区域科学发展的角度,对其发展的条件、过程、问题及决策等进行系统的综合分析、评价[1] ,进而达到综合思维水平4的考查要求。在此过程中,注重拓展国际视野,引导学生树立人类命运共同体意识,充分体现了地理学科独特的育人价值。具体如表3所示。

三、创设不同水平等级的情境命题实践探索

新课标从地理学科核心素养的角度明确了不同学业质量水平的标准,在学业水平考试建议中更明确提出学业质量水平2是学业水平合格性考试的要求,学业质量水平4是学业水平等级性考试的要求,同时,新课标还对不同水平等级的情境也有具体的描述,大致从水平1到水平4表现为从简单熟悉情境到现实复杂情境。对真实、复杂、生活化的情境素材进行选取、加工和整理是地理原创试题命制过程中至关重要的一个环节,不同复杂程度的情境可以评价学生核心素养发展的不同水平状况。面对学业水平合格性考试和学业水平等级性考试对学生提出不同层级的要求,本组试题尝试从不同水平等级情境创设和设问两个角度分别进行试题命制的探索。

1.指向学业水平合格性考试的试题命制

学业水平合格性考试主要考查全体学生对基础知识和基本技能的掌握情况,涉及的问题相对简单,所创设的情境也比较简单、容易解读。要求学生能够在简单、熟悉的情境中辨识地理要素的典型特征,对地理要素之间相互作用进行简单分析。例如,依据课标要求中“1.4通过野外观察或运用视频、图像,识别3~4种地貌,描述其景观的主要特点” (必修1),以“石老人”为例进行试题设计。

【试题设计】石老人国家旅游度假区是青岛市于1992年经国务院批准成立的国家级旅游度假区。在度假区,有一块巨石矗立在海中,形状像一个孤独的老人遥望着大海深处,人们叫它“石老人”(图7)。结合材料和所学知识,回答下列问题。

参考答案:(1)D (2)“石老人”从成因角度划分属于海蚀柱;位于基岩海岸外侧的沿海地区;形态不规则;规模较小;岩石坚硬度较强。

【命题意图】本组试题通过创设“石老人”景观这一相对简单的情境,考查学生描述和阐释地理事物的能力,侧重考查了核心素养中的区域认知和综合思维能力。上述第1题考查了地貌与水文两个地理要素之间的关系,要求学生能够说出简单、熟悉的地理事象所包含的相关要素,并能从两个地理要素相互作用的角度进行分析[4] ,进而达到综合思维水平1的考查要求。上述第2题要求学生根据“石老人”的景观图片和所学知识描述地貌的景观特征。读图(如行政图、地形图、气温降水图等)分析、综合[7],进而达到区域认知水平2的考查要求。此外,该组试题还引导学生学会用“地理眼”去观察生活中的地理事物,学习对生活有用的地理知识,进一步激发了学生热爱祖国壮美河山的爱国之心。