地理试题必备知识分析及命题实践探索

作者: 沈明芳

摘 要:《中国高考评价体系》提出“一核四层四翼”的高考评价方向,其中“四层”指核心价值、必备知识、关键能力和学科素养。近年来,各地积极探索这一高考试题命题的价值取向。以2023年浙江省1月地理选考试卷为例,分析地理特征、地理联系、地理过程等必备知识在试题中的具体体现,以明确高考复习的核心考点与考查方式,提升地理复习教学的针对性和有效性。

关键词:高考;地理;必备知识

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2023)06-0044-05

教育部研制的《中国高考评价体系》提出“一核四层四翼”的评价体系,为高中教学提供了与时俱进的价值取向。随着课程改革的深入推进,各地积极探索选考学科新的命题方式。从地理学科看,各地在试题命制的过程中,努力追寻着对必备知识、关键能力的考查,同时又渗透着地理核心素养、核心价值观的价值追求,以期真正发挥“立德树人、服务选才、引导教学”这一高考核心功能。对此,笔者以2023年1月浙江省高考地理卷为例,探究“必备知识”在试题中的具体表现,以期明确地理高考的核心考点和考查方式,增强中学地理教学的针对性和有效性。

一、地理必备知识的类别界定

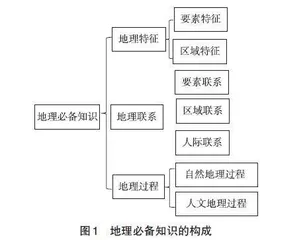

高考评价体系提出的必备知识是指考生面对复杂问题情境时,为了有效地认识问题、分析问题和解决问题所必须具备的知识。地理学的基本思想方法为“从空间看待一切”,从地理学科的特点出发,可将地理学科研究的问题概括为地理位置、地理特征、地理成因、地理过程、地理联系和人地关系等六大方面。考虑到地理位置是地理事物空间属性特征的反映,地理成因是地理空间联系的反映,人地关系是人类与地理环境之间相互联系的反映,可以将地理位置与地理特征合并,地理成因、人地关系与地理联系合并,将上述六个方面的地理学科研究的问题进一步归纳为“地理特征、地理联系和地理过程”三大必备知识[1](图1)。

地理特征反映的是地理事物和现象存在的显著征象和标志,包括自然和人文地理要素的特征、区域自然或人文地理特征以及区域综合特征。地理联系反映的是地理要素、区域、人地之间的相互影响、相互制约和相互作用,包括要素联系、区域联系和人地关系等三个方面。地理过程反映的是地理事物和现象随时间推移而出现的动态变化过程,主要包括自然地理要素和人文地理要素的以及二者相互作用的动态演变过程。

二、地理选考卷中必备知识的统计分析

2023年1月浙江省地理选考卷由选择题和非选择题两大类试题构成,其中1~20选择题为2分题,21~25选择题为3分题,共计55分;非选择题由3题10小问组成,共45分。其具体考查的知识点和必备知识类别详见表1。

2023年1月浙江省选考科目地理卷的命制按照《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》的要求,较好地体现了地理新课标对考生的学业质量评价的价值取向,凸显了“核心价值金线、能力素养银线、情境载体串联线”这一试题命制的基本要求,为新时代地理学科的教学评价改革做出了有益的探索。与往年试题相比,2023年1月浙江地理选考试卷更加注重对考生地理必备知识和关键能力的考查,其中地理特征的考查占15分,地理过程的考查占25分,地理联系的考查占60分,考点布局结构合理,重点突出。例如,试题重点关注了“大气运动、水体运动、地球运动、地质运动”等重要的自然地理过程,“产业布局、人口分布、交通布局、粮食安全、生态安全、战略性矿产资源安全”等重要的人文地理事象。通过设计生活实践情境和学习探索情境,加大了对考生思维品质与思维过程的考查力度。结合地理学科特点,着重考查学生信息获取与加工能力、逻辑推理与论证能力、语言组织与表达能力等。

三、必备知识在地理选考卷试题中的具体体现

1.地理特征类知识在试题中的体现

地理特征是地理事物和现象存在的显著征象和标志。地理特征的归纳是一个从具体到抽象的认知过程。在高考试题中,关于地理特征的考查,往往以具体的区域自然和人文要素的时空分布为情境信息,要求考生获取具象信息,从中归纳出某一地理要素在区域中呈现出的显著特征。

例如,选择题3、4题以新疆东部雅丹地貌区为研学背景,以残丘岩壁图片为实体材料,考查了区域自然地理特征。

材料:新疆东部某雅丹地貌区,环境恶劣,被视为“畏途”。某同学随科考人员在该地研学旅行时,拍摄了布满“小蘑菇”的残丘岩壁照片(图2)。完成3、4题。

3.岩壁上“小蘑菇”形成的主要外力作用为

A.沉积 搬运 B.搬运 风化

C.风化 侵蚀 D.侵蚀 沉积

4.该雅丹地貌区被视为“畏途”的主要原因是

①空气稀薄;②风沙强劲;③气候极度干旱;④滑坡分布广

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

根据材料信息可知,布满“小蘑菇”的残丘岩壁位于新疆的雅丹地貌区,以温带大陆性气候为主,降水较少,气候干旱,昼夜温差较大,风化作用强烈,风力较大,风沙强劲,风蚀作用显著,故岩壁上“小蘑菇”形成的主要外力作用是风化侵蚀。对于该雅丹地貌区的“畏途”的理解,需要考生从区域地理位置和自然环境特征的角度去判断(图3)。新疆东部位于我国西北内陆,海拔不是特别高,大气不是很稀薄,该地地表以沙质沉积物为主,降水较少,滑坡等地质灾害较少。

[<D:\张毅\张毅20230720\地理教育202306\地理教育2023第6期\沈明芳-3.eps> 图3 新疆雅丹地貌区的自然环境特征 ]

如非选择题28题第(1)问,命题者意图十分明显,要求考生理解察尔汗利于钾盐池形成的气候特征。为了便于考生精准表述,命题者为考生呈现了“察尔汗多年月平均气象要素图”(图4)。其目的是要求考生通过对图像信息的获取与分析,归纳出图中出现的气象要素具有的显著特征。

[根据图中信息,说出察尔汗主要气候特征 <D:\张毅\张毅20230720\地理教育202306\地理教育2023第6期\沈明芳-4.eps> 图4 察尔汗气象要素图 ]

一般对气候特征的描述主要从气温和降水两角度展开。但本题对于察尔汗气候特征的描述,前提是为了材料中的钾盐服务,需要对气温、降水、湿度和蒸发四个气象要素的数量特征和季节变化特征进行归纳总结,从中得出:“蒸发强烈;降水量少;气温年较差大;相对湿度小”的结论。通过这一问题设置,不但考查了考生的信息获取与加工能力、语言组织与表达能力,而且为后续问题“指出格尔木河乙至甲河段含钾量的变化趋势,并分析该地理现象的形成过程”埋下了伏笔。

教学启示:对于地理特征的考查,虽然在整卷中所占的比例不会太高,但对于地理联系和地理过程的分析却是能力考查的重要体现。在平时的教学中,教师需要抓好两个关键环节:一是教会学生不同地理要素特征的归纳角度与方法;二是教会学生从区域环境特征出发,去分析地理过程与地理联系。

2.地理联系类知识在试题中的体现

地理联系包含了地理各要素之间的联系、地理事物与现象的空间关系,人类与地理环境之间的相互联系。因涉及的知识多、思维要求高,往往成为试题设计的重中之重,所占分值较高。特别是对于地理事物与现象的空间关系的考查,既可以体现地理学的基本思想方法“从空间看待一切”,又可以考查区域认知和综合思维的形成状况和等级水平。将空间关系原理的具体内容渗透到地理试题中,可以凸显对考生思维品质与思维结构的考查,促进学生运用所学地理联系和地理思维去发现问题、解决问题。

例如,选择题1、2题考查了人口密度这一基本概念和人口与水源之间的联系。

材料:中亚是“丝绸之路经济带”的重要节点,近年来经济发展迅速,人口增长明显,但人口分布的空间格局基本不变。图5为中亚五国地形及各国人口、面积柱状图。完成1、2题。

1.下列中亚国家中,人口密度最小的是

A.土库曼斯坦 B.哈萨克斯坦

C.吉尔吉斯斯坦 D.塔吉克斯坦

2.影响中亚东南部地区人口较密集的主要自然因素是

A.热量 B.矿产 C.水源 D.土壤

对于“人口密度”的判断,其本质上是对地理要素间关系的认识,从图像信息中获取5个国家的人口数量和领土面积,可以得出哈萨克斯坦人口密度最小。人口分布是受自然、社会、经济和政治等多种因素综合作用的结果,要正确判断“影响中亚东南部地区人口较密集的主要自然因素”,需要考生从该区域的自然环境特征入手,加以分析与推理。因为中亚地区主要环境特征是干旱,水源便成为影响该区域人类生存和发展的制约因素;再从区域的地形特征和大气环流的角度加以思考,中亚东南部地区有来自大西洋和北冰洋的西风气流,受地形抬升具备一定的山地降水,加上高山存在冰雪融水,故该区域水源条件较好,利于人口的生存与发展,人口较为密集。本题正确答案的获取,需要考生具备较强的区域认知和综合思维能力,且推理分析的思维链较长,可以较好地考查考生的思维结构和思维品质。

又如选择题第9题,以现代物流业为信息载体,考查了区域间人文地理要素的空间联系。

材料:为让广大消费者吃上放心菜,以地理信息技术为依托搭建的某网络平台,吸引了众多菜农加入。消费者扫描二维码就可获取蔬菜的播种、施肥、采摘和运送等信息。图6示意菜农、物流公司、消费者与网络平台的关系。完成9、10题。

9.与传统产销相比,该蔬菜产销模式中显著变化的区位因素是

A.市场 技术 B.交通 劳动力

C.政策 技术 D.政策 劳动力

区域间人文地理要素的空间联系,主要表现在某两个空间区域之间的能量流、物质流、信息流及其所产生的影响等。本题着力于考查信息技术与现代物流业发展对农产品销售的影响(农业区位因素的变化),较好地反映出区域空间联系的考查方向。对于农业区位而言,自然区位因素是相对稳定的要素,社会经济区位因素则具有较强的时代性。随着社会的进步,特别是科技的发展,其区位因素会发生较大的变化,尤其是市场因素。图像信息显示,与传统产销相比,该蔬菜产销模式是以地理信息技术为依托搭建的某网络平台,促进了信息流和物质流在区际间的快速流动,可以拓宽蔬菜的销售市场。

以区域为背景,凸显对区域空间联系的考查已成为高考地理试题设计的主流方向。诸如,非选择题26题第(1)问“说出制约该国(墨西哥)高速公路建设的地形条件。”27题第(3)问“针对2022年长江流域干旱状况,专家认为仅调长江上游水库的水无法解决中下游农业缺水问题,试从水循环角度分析原因。”28题第(3)和第(4)问“指出钾盐生产对盐湖环境的不利影响。”“分析我国钾盐供应安全风险较高的原因。”