问题链的解构和设计

作者: 冉杰 李莉

摘 要:从问题链的特点和功能出发,通过对2017年版高中地理课标中问题式教学案例“青田县稻鱼共生系统”的深度剖析,尝试拆解问题链和具体问题的结构,其中问题链解构为情境链、知识链,具体问题解构为目标情节、深解读和链接点。接着以解构结果为线索,通过提问设计梳理了问题链的设计路径并提出设计要点,以期降低问题链的设计难度,帮助地理教师更好地把握问题式教学。

关键词:问题链;结构特征;设计流程;设计要点

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2023)09-0000-00

问题式教学在《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称 2017年版课标)提出的“教学与评价建议”中地位突出,问题链是开展问题式教学的基础,其本质上是一系列有中心、有层次、有系统且环环相扣的问题[1],这些特点反映出问题链拥有怎样的结构?又如何设计?鉴于此,本文以2017年版课标提供的问题式教学案例“浙江青田县稻田养鱼为何持续至今”作为解构问题链的切入点,探究问题链的设计路径和设计要点。

一、解构问题链

问题链引导学生对问题群进行分析、解释、解决,实现结构化和关联化的知识整理和学习。通过解构问题链获得清晰的结构,实现教学内容的拆解串联和细化落实,引导学生在完整逻辑链中以解决问题为途径,达成教学目标。

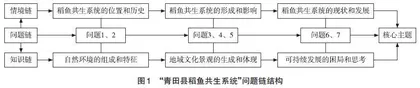

整体上,解构问题链为“情境链、知识链”(图1)。问题式教学是用问题整合相关学习内容的教学方式[2],搭建教学情境是问题链得以围绕核心主题以问题群整合相关知识的基础,并随着情境递进和问题探究将学习引入深处,因此,问题链要对应教学情境的主要情节,即问题链的情境链,如青田县稻鱼共生系统的情境链“稻鱼共生系统的位置和历史—形成和影响—现状和发展”;问题链把教材知识转化为一连串有主题指向的问题[3],因此,问题链蕴含着由表及里的知识学习路径,学生通过解决问题获得教师蕴藏在问题群中富有逻辑的知识内容和体系,即问题链的知识链,如青田县稻鱼共生系统的知识链“自然环境的组成和特征—地域文化景观的生成和体现—可持续发展的困局和思考”。情境链和知识链在问题链中同时体现、彼此交叉、共同发展,情境链是知识链的铺垫,知识链是情境链的解读,最终表达一个核心主题。

具体上,解构具体问题为“目标情节、深解读、链接点”(图2)。目标情节是问题引导学生主动回顾或预设的关键情节,是用案例呈现达成教学目标所需知识的关键素材,指向问题针对的具体情节,如问题5会引导学生回顾和想象“稻鱼共生系统的形成和影响”;深解读是问题引导学生锁定目标情节后展开分析,是获得达成教学目标所需知识的过程,指向目标情节的深度解读,如问题5会引导学生解读“稻鱼共生系统的形成和影响”获得 “地域文化景观的生成和体现”的相关知识;链接点是根据学生认知基础和教学目标在问题中直接或间接体现的、链接目标情节和深解读的关键点,指向目标情节的解读方向,如“地域文化”在问题5中有直接体现,会引导学生从地域文化角度分析“稻鱼共生系统的形成和影响”的情境材料。问题链通过具体问题的自身结构和相互串联实现以学生的认知水平为基础、思维发展为线索、问题解决为手段、教学目标为导向的教学。

二、依据问题链结构梳理设计路径

将问题链解构为知识链和情境链,利用链接点引导学生对目标情节做出深解读的设计路径实质上是拆解核心教学内容进行再组织,使得地理知识的内在逻辑和地理事物的发展规律深度融合并贯穿学生问题解决和教师问题设计的整个过程。本文以问题链的结构为设计线索,将2017年版课标中青田县稻鱼共生系统的核心主题由“地域文化景观”调整为“区域可持续发展”,围绕“探究浙江省青田县稻田养鱼的可持续发展之路”的核心问题,探讨问题链的设计路径。探讨的方法是提问(表1),通过提问创造不同的信息流帮助教师在创设问题链时摆脱“什么情境能够表达这个核心主题?”“问题链如何蕴含知识、蕴含哪些知识?”等低效问题,有目的地、高效地组织问题链。

[提问1 针对核心主题,列出关联知识点:“学习这个核心问题需要哪些知识?” 提问2 针对知识链,设置各种情境情节:“关于这个知识,有什么样的案例或情境佐证?” 提问3 针对目标情节和深解读找出链接点:“什么知识使我选择了这个目标情节的深解读?” 提问4 针对这个链接点创设问题:“问题除了直接体现或蕴含这个链接点外,还需要什么信息来体现目标情节使问题更清楚?” ][表1 设计问题链相关提问]

1.围绕核心主题构建知识链

【提问1】针对核心主题,列出关联知识点:“学习这个核心问题需要哪些知识?”

提问1旨在列出核心主题关联的知识点,根据教学目标筛选解决核心问题所需的知识点清单,将清单以学生的认知基础、知识间的内在逻辑、事物间的必然联系等作为线索,串联形成知识链。

Q(Question):探究浙江省青田县稻田养鱼的可持续发展之路,需要哪些知识点?

A(Answer):生态可持续、经济可持续、社会可持续;产业转移和结构调整、区域环境承载力、环境污染、生态破坏和资源枯竭、因地因时制宜、特色产业发展、生态产业建设、带动相关产业、科技助力、节能减排、生物多样性、优化消费结构、完善基础设施……根据可持续发展的内涵,整合知识链(图3)。

2.对照知识链确定目标情节并匹配深解读

【提问2】针对知识链,列出各种情境情节:“关于这个知识,有什么样的案例或情境佐证?”

知识链规划了教学路径,情境链则将教学路径蕴藏于案例情境中,为知识提供事实支撑,为学生提供分析素材。提问2旨在围绕知识链指导教师挖掘情境素材,寻找目标情节,组成情境链。

Q:针对 “青田县稻鱼共生系统”的可持续发展知识链,关于生态可持续(经济可持续/社会可持续)这个知识,有什么案例或情境素材佐证?

A:山越人“饭稻羹鱼”的饮食习惯和迁移路线图;青田县“九山半水半分田”等自然环境特征;稻鱼共生系统示意图;青田县外出务工等人口迁移历史和现状;稻鱼共生系统为核心的农业观光活动;稻鱼共生产业的致富案例;青田县田鱼文化和品牌发展……对照知识链,从中筛选出目标情节,组合形成情境链,将知识链和情境链一一对应,即为目标情节匹配深解读(见图4)。

3.综合目标情节和深解读归纳链接点

【提问3】针对目标情节和深解读找出链接点:“什么知识使我选择了这个目标情节的深解读?”

目标情节和深解读相互匹配,对目标情节的深解读通常是多角度的,即多个链接点,一个链接点能够创设一个或多个问题,引导学生从某一角度或多维度解读目标情节,习得不同知识。提问3旨在找出目标情节和深解读之间的链接点,是创设具体问题的关键步骤。

Q:针对生态可持续(经济可持续/社会可持续)和它的目标情节:什么知识使得我选择了这个目标情节的深解读?

A:生态可持续——环境资源、生态保护;经济可持续——生态农业、多种经营、产业结构调整;社会可持续——相关产业发展、带动就业、基础设施完善。整理回答,利用链接点串联情境链和知识链(图5)。

4.整合目标情节、链接点创设问题链

【提问】针对这个链接点创设问题:“问题除了直接体现或蕴含这个链接点外,还需要什么信息来体现目标情节使问题更清楚?”

提问4旨在融合目标情节、链接点提出具体问题,保证学生能在具体问题的引导下关注情境材料中的目标情节,在链接点的引导下对目标情节展开解读。以下选取“环境资源”“多种经营”“相关产业发展”三个链接点作为示范(表2)。

利用提问4提出具体问题后整理成为问题链,问题链及其结构如下。

(1)哪些自然环境特征决定了青田县稻鱼共生系统的形成?

(2)为什么改革开放后,传统稻鱼共生系统的资源承载力压力增大?

(3)“稻田养鱼”模式的环境效益有哪些?

(4)以稻鱼共生系统为核心的生态农业,相比于传统农业,具有哪些优势?

(5)“稻田养鱼”模式为青田县带来了哪些经济收入?

(6)青田县不同发展阶段的产业结构特征是怎样的?

(7)如今,稻鱼共生系统为青田县带来了哪些发展驱动力?

(8)青田县“稻田养鱼”的可持续发展模式,为地域特色农业发展带来了哪些启示(图6)?

三、依据问题链设计路径提炼设计要点

1.知识链的筛选要点

知识链作为课堂教学的“主干道”,提问1要求教师尽可能多地列出相关知识点以供筛选,教师筛选时要关注抽象知识和核心概念,利用其概括性强、内涵丰富的特点统摄表象性知识和一般概念,统整教学内容,帮助学生形成知识结构和概念体系。

2.情境链的组织要点

选择能够恰当表达核心主题的情境、正确组织情节和素材是决定教学质量的关键步骤。在提问1列出的繁多知识点中,教师通常知晓能佐证部分知识点的模糊或残缺情境,可以利用提问2进行深挖,对照知识链有针对性地获取、有逻辑性地组织目标情节的相关素材。面对繁多的情节素材,教师的选择标准是多样的,可以是容易想到的、学生或教师熟悉的、紧跟时事的、素材易获取的等。

3.链接点的利用要点

链接点可以是提问1中列出的表象性知识和一般概念,较具体,更容易创设问题,对于教学重难点对应的链接点可以设计多个问题,也可将多个链接点进行组合设计一个问题,训练学生对知识的整合能力和迁移应用,在利用链接点创设具体问题时,需要借助提问4对问题“润色”使问题更清晰,减少表达误差对学生学习的干扰。

参考文献:

[1] 董瑞杰.问题链在地理概念教学中的应用研究[J].地理教学,2021(2):14-17,34.

[2] 中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017 年版 2020 年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020.

[3] 王后雄.“问题链”的类型及教学功能——以化学教学为例[J].教育科学研究,2010(5):50-54.