指向地理核心素养培育的创新作业设计实证研究

作者: 李九彬 田晓月

摘 要:针对当前初中学段地理作业存在设计感不足、内容较呆板、完成时间少、评价主体和方式较单一、与学科核心素养培育关联弱等问题,本文构建了指向地理核心素养培育的创新作业设计逻辑框架,设计依据、关键指标、实施过程和目标四部分,并以东北地区“胡焕庸线”绘制为例开展实证研究。依据人口稀疏区的分布以及区域相似性和差异性,将116名学生绘制的界线分为六类,再划分四个水平层级,其占比由低到高分别为25.00%、21.55%、49.14%和4.31%。针对学生作答中存在的三个突出问题,从三个角度实施了针对性教学举措。最后,从提升作业形式的多样性、加强作业内容的系统性、增加作业评价的多元性等三个方面提出了创新作业设计建议。

关键词:胡焕庸线;作业设计;地理核心素养;区域认知;景观地理审美教学

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2023)09-0000-00

一、问题的提出

作业是指为完成学习方面的既定任务而进行的活动。2022年3月,教育部印发《义务教育地理课程标准(2022年版)》,要求教师依据学生认识基础和成长规律,创设多样化的学习情境,设计多层次的学习任务,让学生在自评、互评的过程中自我反思和改进,体现“教—学—评”一致性[1]。2021年7月,“双减”政策提出要坚持以学生为本的教学原则,有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担,使作业布置科学化、合理化[2]。由此可见,作业设计已成为新课标和“双减”政策落地的关键环节,有创新性的高质量作业设计亟需一线教师积极探索。

综合蒋艳敏[3]、吴琼[4]、陈潇阳[5]、宋彩萍、王重建[6]等的研究结论,结合日常教育教学经历,笔者发现当前初中地理作业设计存在以下五个问题。其一,作业设计感不足,多为完成教科书习题、填写地图、背诵知识清单等,缺少实践类和表达类作业。其二,作业内容较呆板,多为知识点的简单重复,缺少开放性和综合性,识记类偏多、理解类偏少,对学生综合运用知识能力的培养关注不够。其三,作业完成时间少,受中考考试科目安排等客观因素影响,学校、家长及学生主观上对地理作业的重视程度较低,用于完成地理作业的时间偏少[7]。其四,作业评价主体和方式较单一,多以教师评价为主,少有学生自评和互评;多以百分制或划分等级等终结性评价为主,少有针对学生地理思维结构水平、核心素养水平的过程性评价。其五,作业与学科核心素养培育的关联弱,作业设计的目标集中于地理基础知识的识记和地理基本技能的训练,对于如何通过作业设计培育学生地理学科核心素养缺乏思考和行动。

基于此,本文构建指向地理核心素养培育的创新作业设计逻辑框架,并以东北地区“胡焕庸线”绘制为例开展实证研究,以期为教育教学改革新理念落地和现实困境突破提供参考。

二、指向地理核心素养培育的创新作业设计逻辑框架

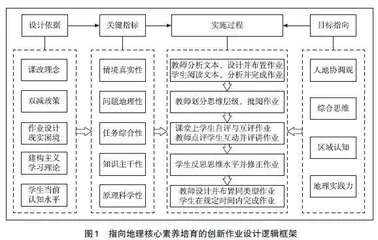

图1示意指向地理核心素养培育的创新作业设计模式逻辑框架,分为设计依据、关键指标、实施过程和目标四部分。

1.设计依据

新一轮课程改革和“双减”政策都十分注重培育学生的核心素养,增强其人文底蕴、科学精神和责任担当,树立良好的生态观、环境观、学习观,强调“要重视多元评价,调动学生自评和互评的积极性,鼓励学生主动参与评价”“将评价渗透到地理教学过程的各环节”“使评价真正成为教育过程的组成部分”。因此,作业评价应做到过程性评价和终结性评价并重,细分为学生自评、学生互评、教师评价和最终评价四个方面。建构主义学习理论认为学习者积极参与知识构建和积极思维的过程是有意义学习的过程[8],在作业设计时应凸显学生的主体地位和教师的主导地位。同时,作业设计还须精确地剖析现实困境,摸清所教学生的认知水平。

2.关键指标

指向地理核心素养培育的创新作业设计有五个关键指标。情境真实性是指作业情境要来源于真实存在的地理事物或真实发生的地理现象,追求外在形式与内在逻辑的和谐统一[9]。问题地理性是指作业聚焦的问题具有地理学科性,关注地理环境和人地关系。任务综合性是指学生在完成任务时需要进行知识综合、能力综合乃至跨学科综合。知识主干性是指作业涉及的知识应该是学生正在学习或已经学习过的主干知识,不能超出认识能力和学段特征,出现偏、难、怪等现象。原理科学性是指学生完成作业运用的地理学或其他学科的原理必须是科学的,能够讲清楚因果逻辑,不能是主观臆断或模棱两可的。

3.实施过程

作业实施过程以教师为主导、学生为主体,一般可分为五个步骤。第一步,教师分析教科书和课程标准等文本设计并布置作业,学生在规定时间内按照要求完成并提交作业。第二步,教师划分作业任务作答的思维结构水平层级,然后批阅学生作业,评价其思维结构水平。第三步,教师在课堂上引导学生先进行自评和互评,再对学生的自评和互评进行即时点评,之后评讲作业并分析学生不同思维结构水平的原因。第四步,学生反思自己的作答和相应的思维水平层级,并在规定时间内修正作业。第五步,教师设计并布置同类型的强化作业,学生在规定时间内完成作业,并检验自身水平是否有所提升。

4.目标

目标聚焦地理学科核心素养的四个维度,即人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力。教师要根据作业的情境信息、任务要求、作答思维步骤等,将抽象的核心素养转化为具体且易于判断的知识、能力和思维关键点,即时检测学生所处的水平和存在的问题,以便为后续培育找准方向。

三、东北地区“胡焕庸线”绘制作业设计实证

1.作业设计

“东北地区人口分布”的教学多从中观的行政区尺度入手,以东北地区三个省份的面积—人口统计表和人口、城市分布图为主要教学素材,逐一分析东北地区的人口与城市分布的特点及原因[10],前后知识点的联系不够,综合性不强。为引导学生从宏观的地区尺度和微观的地方尺度进行全面认识,激发学生的主观能动性,提高课堂的趣味性和探究性,笔者根据“胡焕庸线”的重要意义和“东北地区”的突出特征,设计了绘制东北地区“胡焕庸线”的作业。

(1)“胡焕庸线”的重要意义

“胡焕庸线”是以我国著名地理学家胡焕庸先生的名字命名的重要地理界线,深刻揭示了我国东南地狭人稠、西北地广人稀的事实,自提出以来一直为国内外人口学者和地理学者所引用,是科学研究和国家决策的重要参考依据,影响深远。通过引导学生了解地理学家故事,瞻仰地理学家风采,有助于树立高度的文化自信。“胡焕庸线” 起止点的确定彰显了综合性和科学性,与地形、降水、人口、种族等众多地理要素密切相关[11],既是重要的人文地理界线,也是自然地理界线,还是人地关系过渡线。“胡焕庸线”的研究过程具有强烈的实践性,胡焕庸先生花费大量人力、物力和精力,将全国4.8亿人口用22 900个黑点表示,逐一绘制在地图上形成中国第一幅人口密度图。让学生了解该绘制过程,有助于感知科学家坚持不懈、细致入微的科学研究精神。

(2)东北地区“胡焕庸线”绘制的能力要求

东北地区“胡焕庸线”绘制用于培育学生地理核心素养具有四大优势。其一,东北地区的人口密度分布具有较显著的区域差异,西南半壁和东北半壁人口密度差异明显,且人口分布存在特殊的、比较独立的人口稀疏地区,可用于区分学生的区域认知水平。其二,教材呈现了丰富的图文信息,而人口分布与地形、气候、粮食作物分布、矿产和工业中心分布都有较为紧密的联系[12],对学生的综合思维要求较高。其三,东北地区“胡焕庸线”绘制之前没有人探索过,学生没有可以参考的方案,只能依靠自己的思考探索完成,可以检验其地理实践力水平。其四,通过绘制“胡焕庸线”,有利于学生思考东北地区产业发展和地理环境之间的关系,也为今后的发展建言献策,有利于人地协调观的培育。

(3)东北地区“胡焕庸线”绘制作业的具体要求

绘制东北地区“胡焕庸线”的作业要求是“选择东北地区的两个城市为端点,做一条直线,将东北地区分为差异显著的两部分,并说出划分理由”。人口分布和城市分布状况依据湘教版地理教材八年级下册“东北地区人口分布”地图和星球地图出版社地理图册中八年级下册的“东北地区人口与城市分布”地图,同时可参考东北地区的其余课文内容。完成时间设定为1天。

2.研究对象

此次作业的布置对象为重庆某中学初二年级1班、3班、6班学生,总计116人。学生在学习湘教版地理教材八年级上册第一章“中国的疆域与人口”第三节“中国的人口”时,已学习过“胡焕庸线”的提出历史和地理意义,因此,此次作业任务具有一定的认知基础。学生还学习过世界各大洲和我国的四大地理区域,具有一定的区域认知意识和能力,但尚未尝试过自己进行地理区划,因此,本作业有一定的挑战性和区分度。

3.作业评价

东北地区“胡焕庸线”绘制作业评价流程分为四步。第一步是课堂内的学生自评,学生自主展示所选界线的起止点,并详细陈述理由。第二步是课堂内学生互评,学生在听取别人的区划方案后,通过提问或辩论的方式评价其优缺点,也可提出修改建议。这两步是促使学生自主探究、思维碰撞、深入参与,展现学生在课堂中主体地位的重要方式。第三步是课堂内的教师评价,教师对学生展示过程中的主动性、语言的流畅性、线路的正确性、控场能力、观察地图的角度、对地图分析的深入程度等各方面进行评价,涵盖了德育、智育、美育等,及时指出学生的优点与不足,具有实时诊断性。第四步是课堂外的终结性评价,由教师结合学生的综合表现,分析各种界线的优缺点,最终评定学生相应的思维结构水平层级。

根据学生作答,结合线路的走向和界线所划分区域内部相似性以及区域间的差异性,笔者将界线分为了六种类型,如表1和图2所示。统计发现,富克山—图们线的占比最高,接近一半,黑河—临江线其次,约五分之一,其余四种占比均较低。

分析以上六类线路的优缺点,笔者发现其关键点在于几个人口密度小于10人/km2区域的归属,这关系着人口稠密区内部的相似性、人口稠密区与人口稀疏区之间的差异性。因此,依据是图中四块人口密度每平方千米小于10人的人口稀疏地带所处区域(图3①②③④),对学生提出的线路进一步划分为四个水平层级。当只有区域①位于人口稀疏区时,四块人口密度最为稀疏的地带有三块都位于人口稠密区中,人口稠密区的内部混乱,相似性很小;当区域①②位于人口稀疏区时,四块人口密度稀疏的地带两两分散在人口稀疏区和人口稠密区,划分较为均匀,人口稠密区和人口稀疏区内部相似性显现,两区的差异性更为合理;当区域①②③位于人口稀疏区时,人口稀疏区和人口稠密区内部的相似性进一步提高,两区之间的差异性进一步提高;当区域①②③④位于人口稀疏区时,人口稀疏区和人口稠密区内部相似性达到最高,两区之间的差异性达到最高。

表2统计了四种层级所对应的人数与百分比。53.45%的学生思维水平层级达到3级及以上,75%的学生思维结构水平层级达到2级及以上,体现了较好的地理素养。同时,只有4.31%的学生达到了4级水平,比例相对较低,还需要引导水平3级的学生进一步提升;25%的学生处于1级水平,亟需进行具有针对性的成因分析和教学应对措施。

4.问题分析

通过学生自评、互评和教师评价,可发现学生在作答时存在三个突出问题。其一,无视区域的相似性和差异性,随意划分;25%的学生划分出的结果面积比重严重失衡,区域内部差异性极大,如鸡西—大连一线以西的人口稠密区占整个东北地区八成以上面积。其二,过于关注区域之间的差异性,忽略区域内部的相似性;21.55%的学生在划分时,只关注到①②两块人口密度每平方千米小于10人的地区,而忽视了③④每平方千米人口密度小于10人的人口稀疏地带,49.14%的学生忽视④每平方千米人口密度小于10人的人口稀疏地带。其三,无法在多条界线中辨识出最合适的界线;有位学生画了八条界线,如运用东北地区主要粮食作物图做线乌伊岭—营口;运用东北地区主要工业分布图做线富克山—龙井、讷河—绥芬河以及讷河—绥芬河、讷河—密山;运用东北地区主要农作物分布图做线黑河—临江、黑河—鸡西、黑河—和龙,但是无法进一步提炼。