地理高考试题对“过渡区域”的考查分析与教学建议

作者: 王焜 孙丕苓 刘庆果 宋喜莲 孙超

摘 要:区域是试题情境的载体,情境是高考评价体系中的考查载体。当前,地理高考愈加注重对“过渡区域”的考查。通过对2021—2023年地理全国卷高考试题中“过渡区域”的考查情况进行统计分析,得出其具有以下考查特点:考查频率高、注重对地理学科核心素养的考查、信息呈现方式以图文结合为主、注重对地理过程的考查、考查区域类型多样和以中小尺度为主;并总结出“过渡区域”的考查意图:关注地理信息获取能力、渗透尺度思想、强调人地关系和地理过程。因此,地理教学应重视以“过渡区域”为载体的情境挖掘、重视尺度思想的教学、加强地理过程和人地关系的分析。

关键词:过渡区域;地理高考;尺度;地理过程

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2023)10-0034-07

*资助项目:山东省专业学位研究生教学案例库立项建设项目“《地理教育前沿问题研究》教学案例库”(SDYAL20102)。

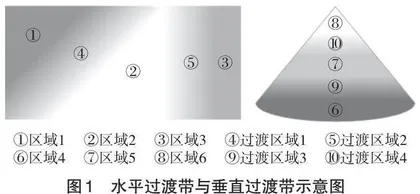

区域是地理学的基本概念,区域性是地理学科的重要特征,不同尺度的区域在自然、人文因素的综合驱动下产生各种地理现象与地理过程[1]。区域观是地理学的基本观念,区域地理教学是中学地理教育的核心内容,是培养地理核心素养的重要抓手[2]。区域作为试题情境的载体,成为高考地理试题呈现普遍采用的方式,情境创设成为高考评价体系的考查载体[3]。近年来,新高考区域地理类试题趋向于关注中小尺度的过渡区域,地理高考试题逐渐由对传统单一地理区域的考查转向对“过渡区域”的考查。这里的“过渡区域”是指位于相同尺度下两个或多个性质不同区域的交界地带,包括水平方向、垂直方向以及两者复合的地理空间(图1)。“过渡区域”的地理要素复杂多样,在自然、人文因素的综合影响下形成具有过渡性、复杂性、脆弱性和动态性的区域地理环境特征。科学认知“过渡区域”对培养学生的综合思维、人地协调观具有重要意义。研究和揭示地理高考试题对“过渡区域”的考查特点,有助于中学地理教师重视区域综合教学的价值,从而促进地理学科核心素养的落实。

一、“过渡区域”试题统计分析

2021年开始,全国卷不再使用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ卷,改用甲卷和乙卷,因此,本文只对2021—2023年地理全国甲卷和乙卷的“过渡区域”相关试题进行统计。统计内容包括题目考查的学科内容、区域、主要核心素养、信息呈现方式、是否涉及地理过程以及试题分值(表1~表6)。通过统计可发现对“过度区域”的考查有以下特点:①考查频率高,近三年考查分值占总分值比重均在20%以上。②注重对综合思维、区域认知和人地协调观的考查。③信息呈现方式以图文结合为主,着重考查学生的读图能力。④注重对地理过程的考查。⑤过渡类型多样(表7)。“过渡区域”包括水平过渡区、垂直过渡区以及二者结合的复合过渡区,过渡性质涉及农牧交错带、水陆交错带、河海过渡带等。⑥考查区域以中小尺度为主(表7)。由统计结果可知,近三年地理全国卷所考查的过渡区域均是中小尺度区域,几乎没有涉及大尺度区域。如2022年全国甲卷对杭盖草原的考查就选择了中尺度区域的地形对人类活动的影响及小尺度地形对生物栖息的影响。

二、“过渡区域”考查意图分析

1.考查地理信息获取能力

信息获取能力作为高考评价体系中“一核—四层—四翼”的重要组成,是高考考查的重要内容[4]。地理问题的解决要以必要的地理信息为前提和基础,因此,地理高考更加注重对地理信息获取能力的考查。“过渡区域”处于两个及以上不同区域交界带,往往同时具有这些区域的地理要素,在这些地理要素的相互作用下,形成的各种地理事象更加复杂。“过渡区域”的这种复杂性对学生的信息获取能力以及问题分析能力要求更高。

区域认知目标要求学生能够形成从空间—区域视角认识地理事物和现象的意识,对地理事物和现象的空间格局有较强的观察力,并运用区域综合分析、区域比较、区域关联等方法认识区域,简要评价区域现状和发展趋势[5]。要达到这一目标需要两种关键能力,一是对地理事物和现象的空间格局有较强的观察力,换言之即获取区域信息的能力;二是运用认知区域方法的能力。高考对“过渡区域”的考查特点之一是信息呈现方式以图文结合为主,着重考查学生的读图能力,其目的是考查其获取区域信息的能力。地图是中学阶段学生获取地理信息的最重要的手段,因此,阅读地图是学生认知区域所必备的技能。地理高考在创设以“过渡区域”为载体的考查情境时更加注重各种地图和图表的应用。

2.渗透尺度思想

尺度思想作为一种认知地理事象、解决地理问题的工具,对学生地理核心素养的培养具有重要价值。当今的地理高考以考查学生地理学科核心素养为目的,必然会加强对尺度思想的考查。“过渡区域”是满足这一地理高考考查需求的良好载体。

2022年全国甲卷对杭盖草原的考查中就涉及尺度效应的思想,题组第2问考查的是植被生长的影响因素,考查的实质是不同尺度视角下植被的生长条件。杭盖草原处于我国西北地区,从大尺度视角来看,牧草的生长受到温带大陆性气候条件的限制,但实际情况是这里的缓丘牧草生长更好。这是因为杭盖草原所处纬度较高,太阳高度角较小,从小尺度视角来看,缓丘太阳辐射与地面夹角更小,单位面积获得的热量更少,土壤蒸发弱,有利于水分保持,所以牧草生长更好。这种改变尺度观察地理事物和分析地理问题时结果随之发生变化的现象即为尺度效应思想[6]。

2022年全国甲卷在对北美东南部沿海冲积平原某区域海岸线变化(图2)的考查中涉及尺度关联思想。题组第1题是考查海岸线变化最快时段经历了何种地理现象。在探究这一问题过程中,学生难以在中小尺度范围内寻找原因,需要将目光放到更大空间尺度范围。这一区域位于北大西洋低纬度热带海域附近,是飓风的频发地,飓风造成的风暴潮对海岸线产生强烈的侵蚀和破坏作用,使海岸线退缩范围广、变化快。这就是一种尺度关联思想的应用,即不同尺度上地理事物和现象之间的关联互动作用[6]。2022年全国乙卷对墨西哥湾密西西比河河口三角洲海岸线上升的人为原因考查中同样涉及尺度关联思想,从全球尺度来看是大量温室气体排放导致全球变暖,加速冰川消融和海水膨胀,进而造成海平面上升;从流域尺度来看,流域内水利设施拦水拦沙,导致河口三角洲萎缩,海岸线向陆地推进。因此,该区域海岸线上升是全球尺度和流域尺度的原因关联互动造成的(图3)。

3.突出人地关系

面对不断出现的人口、资源、环境和发展问题,人们越来越深刻地认识到,人类社会要更好地发展,必须尊重自然规律,协调好人类活动与地理环境的关系[5]。地理学是研究地理环境以及人类活动与地理环境关系的科学,因此,人地关系是地理学研究的核心主题[5]。在现实和学科的双重需求下,地理高考必然会对人地关系进行考查。命题者对关于人地关系试题情境载体的选择一般会是人地关系复杂、人地矛盾突出的区域,以便考查学生分析人地关系以及提出人地和谐建议的能力。“过渡区域”处于几个区域的交界区,但其环境承载能力并非是几个区域环境承载能力的并集,往往是这几个区域环境承载能力的交集,因此,“过渡区域”的生态环境一般比较脆弱。“过渡区域”往往具有不同区域的特征,这便会导致“过渡区域”内具有不同区域的地理要素,使得原有区域各地理要素之间相对稳定的关系受到其他区域地理要素的影响,破坏其原有的稳定性。加之 “过渡区域”的人类活动方式多样,若人类对区域环境利用不合理,导致“过渡区域”内联系微妙的各个地理要素中的某个要素被干扰或破坏,最终可能导致整个区域环境被破坏。因此,“过渡区域”的这种人地关系的脆弱性和人地矛盾的显著性恰好符合地理高考对人地关系的考查要求。

例如,2021年全国乙卷考查巢湖沿岸圩田(图4)土地利用方式转变的效应,其目的是考查学生对人地关系的认知和分析能力。从人地关系的角度来看,原有土地利用方式为发展种植业,使用的化肥、农药,在农田退水时排入巢湖,造成巢湖水污染;而且圩田地势低于巢湖水面,易发洪水,对种植业威胁严重,人地矛盾十分突出。发展水产业是将农田转变为湿地,湿地水流缓慢,能促进泥沙沉降,且湿地植物会吸附氮、磷等营养元素,加之湿地与巢湖水体连通,能促进巢湖水体自净,减轻巢湖富营养化,改善巢湖水质;湿地能容纳外泄的巢湖水,从而延缓水流,调蓄洪峰,减轻防洪压力,缓解巢湖沿岸地区洪水威胁。因此,仅变换一下巢湖沿岸圩田的土地利用方式,既可避免人类对巢湖的过度污染,还可给人类带来更高的经济价值,人地关系由矛盾转为和谐(图5)。2022年全国甲卷的 “杭盖草原附近山地对古时游牧民族越冬的重要性”一题也对人地关系进行了考查。杭盖草原纬度较高,冬季受西北季风的影响强烈,气候寒冷,选择南坡(阳坡)越冬,相比北坡而言,一方面,日照时间较长且光热条件较好;另一方面,位于西北季风的背风坡,受冬季风影响较小。这体现的是人类对自然环境的合理利用。因此,高考对于人地关系的考查分为两类,一是基于已有人地矛盾的解决策略;二是基于人地和谐的原理分析。无论是哪一类考查方式,其核心都是基于人地关系的考查。

4.注重地理过程

新课标对学业水平考试命题建议中明确提及对“地理过程与变化”的考查,具体来说就是考查学生对“地理空间动态过程”的观察、概括规律和预测发展趋势的能力[5]。就地理科学的发展来看,地理过程在地理学研究中的地位越来越重要[7],地理学的发展态势已经从地理格局研究向地理过程研究转变[8]。因此,地理高考也必然会受到课程标准和地理科学发展的影响而注重对地理过程的考查。事实上,当今地理高考的考查现状也是如此。由表1~表6的统计情况来看,关于“过渡区域”的试题大多涉及地理过程的考查。任何区域都不可能处于一成不变的状态,而是处于一种不断变化的过程,“过渡区域”同样如此。在分析“过渡区域”中的地理问题时,分析其地理过程不可避免。

地理高考大多以间接的形式对地理过程进行考查,即地理问题没有直接说明考查地理过程,但对地理过程的分析是解决地理问题不可缺少的一环。例如,2022年全国乙卷考查了冰盖消融造成的海平面和消融区陆面垂直变化对海岸线水平变化的影响。学生根据材料分析得出海平面上升,消融区陆面也上升。部分学生在二者都上升的情况下无法判断海岸线的水平变化方向,这是因为这部分学生没有发现海岸线水平变化的动态性和过程性。若用动态的眼光分析问题就会发现,由于岩层的形变存在滞后性,在冰盖消融期,海平面上升幅度超过陆面上升幅度,海岸线向陆地方向推进;冰盖消融后,陆面上升幅度超过海平面上升幅度,海岸线向海洋方向退缩(图6)。

地理高考也不乏对地理过程的直接考查,如2023年全国甲卷的第11题。这一题目考查的是在地质构造稳定、气候无明显变化的前提下,推测谷地植被变化趋势,若要推测其变化趋势,需从这一区域的演变过程入手,由“现在”往“过去”推演。这一区域的山坡受流水侵蚀,沉积物在谷地持续堆积使地势抬升,致使地下水位下降、土壤水分减少,进而导致土壤水分这一影响区域植被的关键地理要素从山坡到谷地逐渐趋同,造成区域地带性植被趋同,坡谷过渡性减弱(图7)。

三、教学建议

1.重视以 “过渡区域”为载体的情境挖掘

高考评价体系规定了高考的考查载体——情境,以此承载考查内容,实现考查要求[4]。因此,地理高考以“过渡区域”作为考查情境的载体,实现对各种地理知识、能力、思想和素养的考查。这就需要教师在日常地理教学中挖掘以“过渡区域”为载体的情境,在课堂中创设此类情境培养学生的各种地理能力、思想和素养。

创设情境是为了将学生的思维带入情境中,强调的是学生的主体性,这是一种学生主动在由教师呈现的具体图像、视频、材料或者组织的活动所构成的情境中获取地理信息、分析地理信息直至解决地理问题的过程。因此,在地理课堂创设以“过渡区域”为载体的情境进行教学,有助于培养学生的地理信息获取能力和分析能力,其区域认知素养在此过程中也能得以提升。

由于“过渡区域”处在两个及以上区域的边界,其所包含的地理要素更多,各要素之间联系更加复杂,因此,创设以“过渡区域”为载体的情境综合性更强,对提高学生的综合思维更有效。

“过渡区域”特点与情境教学优势的结合对教师地理教学和学生地理学习产生了“1+1>2”的效果。但这种以“过渡区域”为载体的情境挖掘对于教师而言也并非易事。其一体现在能用于教学的典型“过渡区域”资源不多,这可能是地理教师对“过渡区域”关注不多导致的;其二是如何将这些“过渡区域”开发成可用于课堂教学的情境也存在障碍。这就需要广大地理教师重视挖掘和开发以 “过渡区域”为载体的地理教学情境。