“体验学习圈”模式在高中地理教学中的运用实践

作者: 周露萍 张桥英 龚凤宇 樊丽

摘 要:“体验学习圈”理论与地理核心素养之间具有密切联系,将其运用于地理教学过程中,对于落实“立德树人”的根本教育任务具有重要意义。本文以人教版高中地理必修1“大气热力环流”内容为例,通过设计“具体体验、激发兴趣—反思观察、深入探究—抽象概括、整合内化—主动检验、进阶发展”四个环节,力求在突破教学重难点的同时,促进学生地理核心素养的培养。

关键词:体验学习圈;地理核心素养;情境教学

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2023)11-0033-05

《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》明确提出地理教学要辅以生活经验,在真实情境中发现问题及解决问题来强化学生知识与技能学习,转变学生的思维方式,落实地理核心素养的培养,进而实现立德树人的根本任务[1]。真实情境是学科核心素养发展的最佳场所,而在地理课堂教学中如何构建真实情境,促进地理核心素养的生成?笔者根据大卫·库伯的“体验学习圈”理论,结合具体教学内容建构真实情境,探索促进地理学科核心素养生成的有效路径,以期为高中地理情境教学的实施提供参考。

一、地理学科教学与“体验学习圈”的内在联系

1.地理学科与“体验学习圈”结合的价值意蕴

一堂优秀的地理课应体现地理学科特性——生活性、思想性、综合性、实践性和区域性。地理教学中如何统领地理核心素养并将它们有机结合起来?笔者发现“体验学习圈”理论为问题的解决提供了重要指导。

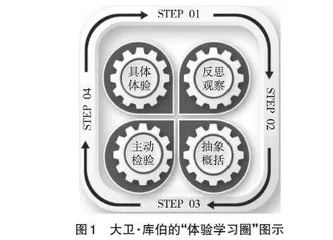

大卫·库伯在吸收了杜威的“从做中学”[2]、罗杰斯的“以学习者经验为中心”[3]、勒温的“行动研究理论”[4]和皮亚杰的“认知发展理论”[5]等思想的基础上,提出学习是一个螺旋上升且不断循环的过程。由此,基于对知识和能力的培养建构了科学化和系统化的学习模式——“体验学习圈”,涵盖了具体体验、反思观察、抽象概括和主动检验4个环节[6],如图1所示。

具体体验指通过教师带领学生到创设的或真实

的情境中进行探究,让学生亲身体验知识的形成过程,从而在体验中将获得的间接经验和已有的直接经验联系起来,为进入下一阶段的学习搭建“脚手架”,体现了地理学科的生活性和区域性特征。

反思观察指学生通过交流、讨论的方式,对所经历的情境进行观察和反思。这个过程涉及了思维活动即思考问题产生的实质,体现了地理学科的思想性特征。

抽象概括指教师根据学生的反馈,构建最近发展区,引导学生将体验活动中所涉及的感性知识抽象出来,转化为理性知识,并对知识进行整理、概括,使其系统化。这一环节不仅获得知识的提升,同时也促进专业技能的发展,情感态度与价值观的升华,体现了地理学科的思想性和综合性特征[7]。

主动检验指学习者要将先前体验情境中所获得的知识理论运用到新的体验情境中,检验理论的真实性与可靠性,体现了地理学科的实践性特征。由于实践检验又会指向新的具体体验,因而又会开始一个新的学习循环圈。

2.“体验学习圈”促进地理核心素养的生成

“体验学习圈”理论所主张的学习过程与学生学科核心素养培养内涵相契合,如图2所示。具体体验是学生地理核心素养发展的建构机制,即通过体验活动会激活学生的生活经验,使学生的经验世界与学科知识之间形成链接,从而使知识的内化与外化、活学与活用成为可能,进而促进区域认知和地理实践力的生成。反思观察是学生地理核心素养的发生机制,即通过对经历的活动进行反思与观察,使学生在思维过程或在学习活动中建构与外界事物的联系,进而将认识与改造事物、认识与改造自我两个学习过程相融合,由此,学生的区域认知、综合思维等关键能力与必备品格才能同时得以生成。抽象概括是学生地理核心素养的形成机制,即将进行的行动及其新的认知成分沉淀、凝结和内化到自身的认知结构中,并将其与各种学科素养成分协同联动、有机整合作用于学生的综合思维发展之中。主动检验是地理核心素养的完善机制,当学生运用知识解决具体情境问题时,学习活动就会促进地理实践力的发展。由此,通过具体体验、反思观察、抽象概括以及主动检验四大环节,就会促使学生的知识以循环的方式不断建构、整合和提升,不断深化认识人地关系,有利于学生树立人地协调观,帮助学生最终形成能够适应复杂情境的价值观和方法论,由此落实地理核心素养的培养[8]。

二、地理核心素养指向下“体验学习圈”融入地理教学的实践过程

1.“体验学习圈”理论融入地理教学的一般步骤

首先,教师创设情境丰富的体验活动,让学生感知获取具体经验。一方面,学生可亲身参与实地调研、参观、实验、研学旅行等地理实践活动获取体验。另一方面,由于受到现实条件制约,教师还可采用模拟实验或多媒体展现具有地理意义的现实情境帮助学生获取体验[9]。其次,教师不但要灵活运用地理学基本问题搭建“脚手架”引导学生思考方向,还要采用小组合作探究的方式让学生积极参与互动和交流,思考问题产生的本质。然后教师根据学生的反馈,引导学生运用对比、分析、综合等思维方式,对问题进行动态、全面、整体的解释,将体验活动中所涉及的感性知识转化为理性知识,并对知识进行整理、概括,使其系统化,进而促进学生地理思维的培养(图3)。最后,对新收获的知识进行灵活运用,解决生活中的地理问题,提高学生地理实践力。

2.设计思路

大气热力环流是高中自然地理的重要组成部分之一,其形成过程对于高一学生空间思维能力、推理能力和归纳能力要求较高,因此成为教学重难点。笔者尝试以人教版高中地理必修1第二章第一节“冷热不均引起大气运动”中“大气热力环流”为例,基于“体验学习圈”理论进行教学设计,以期突破教学重难点,促成核心素养的培养。

图4为“大气热力环流”教学设计思路图,基于“大气热力环流”课程标准,在“体验学习圈”理论的指导下,将“体验学习圈”、教师教学活动、学生活动和地理核心素养要素相衔接,图4中①圈是体验学习圈;②圈是体验方案圈,指在教学过程中,为达到教学目标采取的体验教学方案;③圈是活动圈,指学生在学习过程中的学习活动;④圈是培养圈,指学生在学习过程中对应提升的地理核心素养内容。学生在新课中不断建构和整合知识,以循序渐进的方式推进核心素养发展,最终达成地理核心素养培养目标。

3.具体实施过程

本文以“体验学习圈”理念为指导,沿着“具体体验、激发兴趣—反思观察、深入探究—抽象概括、整合内化—主动检验、进阶发展”的思路,结合“大气热力环流”一节具体教学内容,进行教学设计。具体教学过程见表1。

三、高中地理教学运用“体验学习圈”模式应重视的问题

1.善用问题情境,激发学生思考

“体验学习圈”理论的基础是在真实情境中所形成的体验。教师需要重视借助问题情境解决实际问题的教学方式,注意情境创设的有效性,以促进学生知识的深度建构[10]。创设情境的素材可以是时事新闻、社会生活、科研报告、历史档案、文学艺术作品等。如在创设“全球气候变化”该部分内容的教学情境时,可选用气候变暖相关新闻、居民对气温变化的感受、IPCC的研究报告、乞力马扎罗山冰雪覆盖面积变化的图文资料、纪录片《难以忽视的真相》和文学作品《给地球降温》等,使学生从情境中获得支撑后续理论学习的具体体验。同时,学生仅仅拥有丰富的体验是不够的,还必须学会思考,教师需要建立起有助于学生开启体验及知识形成的通道,通过讨论、辩论、画示意图和实验操作等形式,帮助学生从给定的体验情境中找到给定的条件、隐含的联系,也可通过写学习心得、学习总结、画思维导图和提出解决或改进措施等方式进行反思,从而使学生更加深入地理解学习内容,更加系统地整合知识,提升发现问题和解决问题的能力,让学生体验“从做中学”到“从反思中学”的知识生成过程。

2.发挥引导作用,进行跨学科联动

在运用“体验学习圈”过程中,教师要扮演好“引路人”的角色。对于高中阶段的学生而言,他们虽然已经具备了一定知识基础和自主探究的能力,但地理课程是兼具社会科学与自然科学特性的综合性课程,涉及多学科知识,所以理解难度较大。此外,学生对学过的知识不熟悉,这都可能会导致“体验学习圈”运用效果不理想。教师应充分发挥好引导者的作用,一方面,教师要将地理知识与其他学科知识点进行合理、科学的整合,走出地理专业的学科界限,疏通与物理、政治、生物、美术等学科之间的联系,做好学生跨学科知识联系的引路人[11]。另一方面,教师要根据学生知识基础以及教学内容,精心设计情境问题引导学生进入“体验学习圈”,让学生的经验持续增加,进而推进学习过程的螺旋式上升。例如,大气热力环流原理讲解过程中涉及了物理学科的气压等知识,可通过教具模拟(图5)引导学生进入“体验学习圈”,从而搭建地理知识与物理知识的桥梁,让学生跨越对物理知识不熟悉的障碍。教师不仅可借助自制教具演示空气柱中空气分子的分布状况,帮助学生理解气压与海拔的关系,还可运用自制教具演示大气受热不均匀时,空气柱中空气分子的运动状况,促进学生理解气压与大气水平运动的关系,进而实现学生对跨学科的知识整合,完善地理学科和物理学科的知识结构。

3.促进知识迁移,培养终身素养

学习的终极目标在于满足学生未来的生活需求[12]。因此,我们应科学运用“体验学习圈”,使教师的教学指向学生终身能力的发展。学习不应仅仅发生于课堂,同时也应让学生走进自然和社会的广阔天地,在野外考察、实地调查和研学旅行的过程中,使学生亲身探索地理现象和规律,进而提高学生观察、发现和解决问题的能力。例如,在讲解水循环的植物蒸腾环节时,为了让学生更好地理解植物的蒸腾作用,可引导学生在绿色植物上套透明塑料袋进行实验观察获得知识经验;在讲解河流地貌时,可结合乡土资源开展研学旅行,例如,嘉陵江研学旅行,可创设与河流地貌相关的情境化问题,为学生提供嘉陵江资料进行研究性学习,从而深化学生对地理知识的理解与掌握,以达成学生综合素质提升的目的。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020.

[2] 约翰·杜威.民主主义与教育[M].王承绪,译.北京:人民教育出版社,2019.

[3] 叶浩生.心理学史[M].北京:高等教育出版社,2005.

[4] Lewin, K. Action Research and Minority Problems[J]. Journal of Social Issues,1946:34-46.

[5] Wadsworth,B.J.皮亚杰的认知和情感发展理论[M].徐梦秋等,译.厦门:厦门大学出版社,1989.

[6] Vince,R.Behind and beyond Kolb's learning cycle[J]. Journal of management education,1998,22(3):304-319.

[7] 申敏婷.高中课堂地理实践活动体验式学习的策略研究[D].桂林:广西师范大学,2019.

[8] 李松林.学科核心素养的发展机制与培育路径[J].课程·教材·教法,2018,38(3):31-36.

[9] 高艳冰.基于“体验学习圈”理论的地理核心素养培养教学设计——以“地理信息技术及其应用”为例[J].地理教学,2020(5):26-28.

[10] 韩青梅.基于地理实践力的问题情境创设实践与思考——以“热力环流”为例[J].地理教育,2022(7):27-29.

[11] 姜永清,张文革.核心素养培养导向下初中地理加强跨学科主题学习的创新实践[J].地理教育,2023(3):58-59.

[12] 马福贵.让学习“嗨”起来——学习科学 友善用脑课堂教学探析[M].北京:首都经济大学出版社,2021.