基于空间思维能力的地理高考试题分析与教学启示

作者: 宋喜莲 孙丕苓 王焜 孙超

摘 要:空间思维能力是高考试题的重要考查方向,分为地理空间感知思维、地理空间分析思维和地理空间应用思维。2020年山东省开始实施新高考,新高考地理试卷凸显“能力立意”原则,注重对地理学科核心素养和关键能力的考查,对学生和教师的空间思维能力提出了更高要求。本文梳理了2020—2023年山东地理高考中有关空间思维能力考查的试题,统计分析了该类试题的考查特点,并在此基础上提出培养学生空间思维能力的教学策略。

关键词:空间思维能力;地理高考试题;命题特点

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2023)11-0048-06

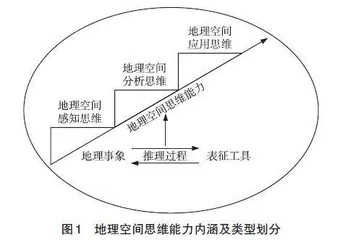

地理空间思维能力作为地理学科的核心能力之一,强调空间中地理事物的位置、距离及其相互关系[1]。它是指利用表征工具对地理事象的空间分布、空间结构和空间关系等进行观察分析,揭示地理事象的空间运动和演变规律,进而解决问题、做出决策的心理过程(图1)[2]。《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》指出地理学科核心素养的培养需要重视学生地理学习过程中的思维发展[3]。同时,随着新高考的开展实施,地理空间思维能力的层次要求愈来愈高,考查方式、考查角度推陈出新,有关空间思维能力的培养在地理教学中的地位也愈加重要。以往的地理高考更注重对学生知识体系的考查,而新高考则更加注重对学生能力的考查。本文梳理了2020—2023年山东地理高考试卷中有关空间思维能力考查的试题,总结出该类试题的考查特点,以期为适应新高考改革、提升学生地理关键能力和教师教学能力提供有用信息。

一、地理空间思维能力考查试题的统计分析

本文根据以往分类方法将高考试题中涉及的地理空间思维能力按照思维层次划分为空间感知、空间分析和空间应用三个水平,即地理空间感知思维、地理空间分析思维和地理空间应用思维(图1)[4]。地理空间分析思维又分为地理空间比较思维和地理空间综合思维。其中,地理空间感知思维是人脑对地理事象的种类组成、比例分布和排列组合等进行观察描述进而形成空间表象的心理过程,如空间定位、时空分布特点的描述等。地理空间分析思维是指在空间感知的基础上,通过空间联系、空间比较等方式对地理事象进行综合概括并加以分析的过程,如时空分布特点的原因分析等。地理空间应用思维是指通过空间假设、空间建模、空间创造等形式呈现出的一种最高级别的空间思维活动[4],如时空分布特点演变规律的预测等。

本文从试题的年份、题型、分值、考查内容、呈现形式和地理空间思维的考查类型对2020—2023年山东卷中的50道题进行了统计分析(表1)。

2020年山东实施新高考后,地理试卷在落实地理学科核心素养的同时,强调地理思想方法的渗透,突出地理学科特有的思维方式和能力。从地理空间思维能力相关试题在四套试卷中的分布情况来看,地理空间思维类试题的占比都较大,其中2020年地理空间思维类试题14道,分值56分,占总分值的56%;2021年地理空间思维类试题12道,分值48分,占总分值的48%;2022年地理空间思维类试题12道,分值47分,占总分值的47%;2023年地理空间思维类试题13道,分值48分,占总分值的48%。从题型来看,选择题和综合题均涉及地理空间思维能力,不同的题型侧重于不同类型思维的考查。从考查内容来看,试题主要从认识地理空间格局、分析地理空间过程、总结地理空间规律以及掌握地理空间原理等方面进行考查,既包括自然地理内容,又包括人文地理内容。例如,自然地理考查内容涉及地理事物的位置分布、自然灾害的形成过程、外力作用空间分布规律以及自然地理区位原理等;人文地理考查内容涉及城市空间结构和人文地理区位原理等。通过对比发现,试题更侧重通过自然地理的相关内容考查学生的地理空间思维能力,自然类试题内容丰富,方式多样。从考查形式上看,试题多为图文结合的形式呈现,注重将地理空间思维能力的培养与学生图表分析能力相结合。从思维考查类型来看,地理空间分析思维类试题占比最大,其次是地理空间应用思维和地理空间感知思维,两者比重相差不大。

二、地理空间思维能力考查试题的特点分析

1.思维梯度划分明显,整体要求较高

在近四年的山东高考地理试题中,关于地理空间思维能力考查的题目占有较大的比重,试题对应的空间思维水平各有不同,形成了明显的考查层次。从整体上看,各层次试题比重较为协调,结构较为合理,既有高层次,即地理空间应用类试题的考查做导向,又有低、中层次,即地理空间感知类和分析类试题的考查相平衡。其中,中层次类试题数量占所有空间思维类试题比重最大,2020年比重达到42.9%,2021年比重达到50%,2022年比重达到58.3%,2023年比重达到61.5%。不同层次试题比重的合理安排既考虑了所有学生的整体水平,又关注到了个性差异,做到普适性和选拔性相结合,进一步发挥试题的综合作用。

此外,三类试题对空间思维能力的考查具有较高的要求,空间感知思维类试题在关注学生空间定位能力的基础上,对学生空间分布特点的阐述提出要求。例如,2021年第10题就是通过定位刚果主要位于热带雨林气候区,降水量大,易发生城市内涝,进而判断城区设计“串珠状”湖泊的首要目的;再如,2023年18题第(1)问以绘制地形剖面图的形式(图2),要求学生根据一定的逻辑思路描述某地的地形特征(图3),进而考查学生的空间感知能力。地理空间分析思维的考查主要分为空间综合思维和空间比较思维两种,空间比较思维是指通过对地理要素、地理事物等在地理空间上的异同比较,发现其中蕴含的地理规律的过程。地理空间综合思维是在地理环境整体性的基础上,对一定空间内的地理事象进行多维度思考的心理过程。该类试题的呈现方式主要为图文结合,需要学生具备地理信息获取、处理和分析能力,能够综合运用知识解决区域问题。例如,2022年第13题要求学生通过观察亚得里亚海洋流分布图,比较海湾四处表层海水盐度的高低,其比较过程涵盖了对位置、气候、地形等要素的综合分析。地理空间应用类试题需要学生借助具体图像或文字描述进行空间创造,侧重考查其空间预测能力。例如,2020年第8题是根据温州昼长求出珠峰的日出时间,需要学生通过空间再现将温州、珠峰和北京置于更大尺度空间内进行求解,对学生空间思维能力有较高要求。

2.核心素养有效落实,渗透地理思想方法

地理空间思维类试题常常融入人地协调观念,引导学生运用综合思维、区域认知素养对空间要素、空间形态和空间过程等进行分析。例如,2022年17题第(3)问要求学生从人地和谐的角度,解释清代中期珠江三角洲农业生产方式逐渐转变的原因。在解题过程中,学生首先需要根据材料定位于珠江三角洲地区,并且需要掌握珠江三角洲地区的气候、地形和水文等自然地理条件;其次,根据示意图及叙述材料综合分析区域内地理要素的相互关系,即地理环境对桑基鱼塘形成的影响,其解答过程如图4所示。整个过程中学生需要树立人地协调观念,具备一定区域认知能力,并能够将区域作为一个整体,多角度地对区域地理事物进行综合分析。

试题中蕴含丰富的地理学科思想方法,尤以体现空间尺度思想居多。试题通常是以小尺度区域作为考查背景,在分析过程中需要将其置于大尺度背景下进行考虑,使学生着眼于大尺度背景特点的基础上,分析地理事象在不同空间尺度上的区别和联系,引导学生深化对尺度思想的认识。如2020年19题第(3)问是以人地协调观为主线,要求学生从黄土丘陵沟壑区、风沙区和冲积平原区中任选一区提出减少西柳沟入黄泥沙的治理措施。因此,学生需要在大尺度区域视角下,分析任选区域内地理要素的空间相互作用及其对入黄泥沙减少的影响;又如,2023年13题以抚顺市城市空间结构的优化为试题情境,要求学生首先从大尺度上对其周边地理环境做出宏观判断,随后缩小空间尺度对各区域进行具体分析,进而为城市功能布局的优化提出建议。此外,综合分析、地理比较和成因联系等地理方法在试题中均有体现。2022年第8题需要结合综合分析和成因联系等思想解释黑龙江省某一小型山间盆地植被类型分异的主要影响因素;再如,2021年第14题分析越南北部沿海出现克拉香天气几率更大的原因体现了地理比较方法的运用。

3.情境设置真实具体,构建思维逻辑链

新高考命题注重以真实生活情境、生产实际情境和学术情境为背景,强调对情境中涉及的地理思维和地理视角下问题解决的考查[5]。地理空间思维类试题通过创设情境使学生在情境—设问—问题解决的流程中形成了一个相对完整的思维逻辑链,有利于学生逻辑推理能力的提高。在统计的试题中,命题情境突出学术情境,例如,2021年12道空间思维类试题中有10道试题是以学术情境为背景展开的。2023年第6、7题取材于书籍《海洋学导论》(2021译本已更名为《海洋学与生活》),以马德雷湖为试题情境对湖泊盐度的影响因素和咸水湖的形成条件展开探究;2022年第2题来源于《经济研究参考》的《辽宁省双核城市群空间结构与区域协调发展研究》;2021年第18题的两个问题均出自《工程地质学报》的《滇西北海巴洛沟“7·28”降水—冰川融水混合型泥石流成岩研究》;2020年第1、2题源自《水文地质工程地质》的《黄河上游阿什贡滑坡群发育期次及演化过程分析》。试题在突出学术背景的同时,也紧密联系社会生产生活,尤为关注对社会实时问题、焦点问题或热点区域、特殊区域的考查,其中包括对产业发展、生态文明、灾害防治和环境保护等问题的深入考查,进而引导学生学习对生活有用的地理,逐步达到“学以致用”的效果。如2020年的1、2题以“滑坡”为命题素材,在结合学术研究的基础上,凸显地理环境与人类活动的相互关系,引导学生在真实情境中认识空间事物的特征、过程与联系。

4.呈现方式直观形象,图表丰富多样

中学地理阶段的空间思维能力培养主要是借助各类地理图像的使用来实现,其试题呈现形式多为图文结合,少部分以文字叙述方式呈现。在本文统计的地理空间思维类试题中,以各类地图和统计图表的使用居多。例如,2023年17题第(3)问以某地焚风的发展变化为材料,涉及锋面的形成与移动等知识,结合某地A、B两处气象观测点位置图和A点某年1月28日的气象数据图,要求学生能够解释锋面的形成原因并预测其移动方向,这就是通过图文结合方法解决地理问题的具体应用(图5);又如,2022年第4题展示了1986年和2010年国家公园所在区域的景观对比图,需要学生根据图文材料分析图中国家公园内退化斑块的景观类型;再如2021年第3题要求学生通过观察大泉河西岸地形地貌图判断洞窟开凿在大泉河西岸崖壁的有利影响,以及2020年第13题要求学生分析黔桂喀斯特山区和太行山区各景观类型沿海拔梯度分布的面积占比情况统计图(图6),进而比较两山区的空间差异。综上,纵观近四年的山东地理高考试题可以发现,试题所采用的图像类型多样,内涵丰富,这就要求学生具备一定的读图、析图能力,并能够结合文字从中汲取有效信息展开分析。总之,试题设计依托于这些地理图像,创设了相应的地理空间,将学生置于一定的生活实践情境和学习探索情境中解决问题,充分体现了地理学科特色[6]。

三、教学启示

1.重视空间思维进阶发展,根据思维层次进行差异教学

在日常的教学过程中,教师应提高学生地理空间思维能力训练的广度和深度,引导学生恰当地运用空间思维解决“它在哪里?它是什么样子的?它为什么在那里?它产生了什么作用?”等地理学问题,引领学生的地理空间思维由低层次向高层次发展,即由空间感知思维逐渐进阶为空间分析和空间应用思维。针对地理空间感知思维的培养,教学应注重提高学生对地理空间格局感知的敏锐性,使得学生能够判断某一地理事象的位置、分布特点及其与其他地理事物的排列组合,尤为强调地理事象空间分布特征感知方法的归纳总结。对于地理空间分析思维的培养,教师应注意引导学生掌握区域比较、区域类比和区域关联等地理学方法和思想,能够由表及里地提取有效信息并加以综合分析。在学生较为薄弱的空间转换、空间叠加能力的培养上,教师要通过各类图像的转换训练和强化学生将图像空间要素与现实空间要素整合和关联起来的能力,强化地理空间应用思维。高层次的地理空间应用思维的培养要遵循因材施教原则,要关注学生的个体差异,针对不同基础的学生采取不同的教学方法,构建不同层次学生差异化学习方式,通过分层培育实现对不同层次学生的高效教学[7]。