思政育人视角下的地理高考试题分析

作者: 龙家辉 李小燕 吴勇

摘 要:在落实立德树人教育根本任务背景下,回答高考试题教育引导功能及其“育人”和“育才”的统一性是不可忽略的问题。本文通过统计分析2019—2023年地理高考真题在思政育人功能上的响应情况,得到地理高考试题思政育人的“四维”育人特征,即坚定不移跟党走、维护权益卫国安、厚植情怀强自信、把握时代树新人;并在此基础上进一步明确了地理核心素养目标与思政目标即“双目标”的契合关系,为深入理解和把握“立德”与“树人”的内在统一性提供参考。

关键词:课程思政;高中地理;高考试题;育人目标

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2023)11-0043-05

2014年教育部印发的《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》明确要求加强考试招生和评价的育人导向[1]。2019年《中国高考评价体系》指出高考必须坚持立德树人,充分发挥考试的引导作用,切实体现高考的育人功能,形成人才选拔、考试评价、教育引导和教学反拨的一体化新格局[2]。在落实立德树人教育根本任务的要求下,高考的“教育引导”功能如何发挥、“育人功能”如何体现,均是需要深入思考的问题。高考在人才选拔的“智育”层面无疑是显性的,而对“德育”层面的考查往往是隐性的,因此,为探究德育在高考地理学科中的考查情况,本文立足于课程思政视角,从高考的“德育”层面重点探讨两个问题:①构建高中地理思政目标体系,明晰地理高考试题“育人”导向的落实特征;②以2019—2023年地理高考真题为例,剖析高考试题中“思政教育元素”与“地理学科核心素养”的整合方式,回答“育人”和“育才”统一性的问题。

一、高中地理思政目标体系构建

1.思政目标体系构建的德育指导

我国倡导的课程思政是基于立德树人根本任务的课程思政,解决的是传统意义上的学科德育流于形式的问题[3]。因此,明确中学阶段的德育目标定位是进行高中地理思政目标设计的基础。根据教育部哲学社会科学重大课题攻关项目“大中小德育课程一体化建设研究”对中学阶段的研究成果,本文将“政治认同、国家意识、文化自信、人格养成”这四个维度[4]作为目标体系构建的德育指导。

2.蕴含地理特色的思政元素挖掘

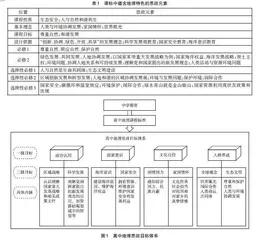

为使构建的思政目标体系突出地理学科所要求塑造的价值观,本文从《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“课标”)中挖掘出以下蕴含地理特色的思政元素(表1),可见“人类与环境协调发展”“家国情怀”“世界眼光”“国家安全”“海洋权益”“环境保护”以及相关政策法规等是其更加关注的领域。

3.高中地理思政目标体系的形成

从宏观角度发挥德育在高中地理思政目标中的顶层设计作用,从中观角度把握地理学科特色,最终形成高中地理思政目标体系(图1),即以区域战略、科学发展为指导的政治认同;以海洋意识、国家安全为主线的国家意识;以国情国力、家国情怀为内核的文化自信;以全球观念、生态文明为追求的人格养成。

二、地理高考试题思政育人特征分析

以上文构建的高中地理思政目标体系为参照,统计2019—2023年地理高考试题对各思政教育元素的响应情况,选取部分示例如表2所示,通过分析表2,可得四个维度下地理高考试题的思政考查特征。

1.政治认同——坚定不移跟党走

在地理学科落实“政治认同”的思政育人目标主要表现为认同我国区域发展战略、认同我国“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念。一方面,高考试题以我国现行发展战略为背景材料设置城市、产业等相关问题,展现社会主义集中力量办大事的优势,引导学生积极投身社会主义现代化建设,主动将个人梦想融入中国梦;另一方面,通过高考试题使学生认识到我国无论是在面对资源枯竭型城市还是其他有发展困境的区域时,总是以积极的态度和科学的手段解决发展问题,从而认同新发展理念,坚定在拥护中国共产党的领导下走科学发展道路的信心。

2.国家意识——维护权益卫国安

我国既是陆地大国,也是海洋大国,海洋兴衰关乎国家发展利益,地理学中的尺度思想和空间格局观念对唤起学生海洋国土认知和海洋权益意识具有很强的促进意义[5],课标在必修、选择性必修及选修的内容要求部分均涉及海洋教育。但从地理高考试题的统计结果看,“国家意识”一级目标下,试题与“海洋意识”的思政情境链接还处于探索阶段,其原因可能是新课改使得相关试题的设计具有滞后性;“国家安全”的考查内容和形式近年来逐渐丰富,粮食安全和能源安全问题受到相对更多关注。实际上,社会经济生活的许多方面都与国家安全密切相关,粮食安全和能源安全只是“冰山一角”,而“生态、国土”甚至是无形的“文化、经济、科技”等均与国家安全相关。因此,落实“国家安全”的思政目标,仍要在不同模块下挖掘与国家安全相联系的内容,多方面渗透国安教育,期待在一线教师的共同努力下早日促成“国家意识”育人目标落实。

3.文化自信——厚植情怀强自信

“文化自信”是一个国家和民族发展中最基本、最深沉和最持久的力量。高考题设置了与科技水平进步、综合国力提升等给我国带来的国际机遇或与我国大型工程建设的相关试题情境,为中学生树立文化自信提供了现实层面的支撑,使学生在感受我国现阶段的国情、国力中增强民族自豪感;同时,高考试题也设置了一系列与家国情怀相关的试题情境,引导学生在不同尺度的地理环境中感受中国一脉相承的文化,以此增强对祖国、家乡的真挚情感,使学生的人文情怀与科学素养协同发展,实现“立德”与“树人”的有机统一。

4.人格养成——把握时代树新人

当今世界,经济全球化的潮流不可逆转,生态文明也成为继农业文明、工业文明之后新的文明形态,地理学科从自身内容特点出发帮助学生养成具有“全球观念”和“生态文明”的品格,成为其在塑造新世纪人才上的特别贡献。例如,高考试题将顺应时代潮流的“人类命运共同体”理念融入试题考查,为学生在新时代认识世界发展大势坚实品格基础;又如2019年全国丙卷1、2题小切口考查厨余垃圾处理,引导学生关注生活中的环境问题,在身体力行中体会生态文明建设的重要性,从而把握人类文明发展的历史趋势,形成正确的历史眼光和时代站位。

总体而言,高考题对八个二级思政育人目标的考查数量适当、考查内容丰富、考查难度得当,除了“海洋意识”的考查仍需完善丰富外,其他二级目标落实情况比较好;从高考题对一级思政育人目标的响应来看,高考题涉及了“政治认同——党”“国家意识——国家”“文化自信——民族”“人格养成——个人”四个维度(图2),不同维度下呈现出各自的响应特点,全方位助力实现立德树人根本任务。

三、地理高考试题“育人”“育才”统一性分析

地理高考试题对思政目标体系的响应既是地理学科在高考中落实其立德树人根本任务的体现,也是将思政育人与核心素养相整合,使二者相统一的过程。

1.地理学科核心素养与思政育人的内在统一性

课程思政的提出和实施是将学科核心素养的育人目标转化成教育教学实践的重要举措[6]。从高中地理思政育人目标与地理学科核心素养的关系来看,二者具有内在统一性。例如,“政治认同”包含的区域战略和科学发展是系统、动态、辩证思维的运用,是核心素养“综合思维”的体现;“文化自信”表现为学生对特定区域和在不同尺度下的文化感知,是在核心素养“区域认知”基础上的情感认同;“人格养成”下的生态文明是地理学科对塑造新世纪人才的价值观支撑,与核心素养的“人地协调观”相辅相成;“国家意识”思政目标的达成重在落实,维护海洋权益、保卫国家安全等不仅仅是一种责任意识,更要求学生做到知行合一,在现实社会生活中运用地理知识,通过实际行动捍卫主权、维护国家安全,因此,对应核心素养中“地理实践力”的培养(图3)。除此之外,以上对应关系并不是唯一的,如“人格养成”中的生态文明也可对应地理实践力的培养;“国家意识”也有特定区域的资源能源状况(区域认知)和政治、经济、文化、生态多维度认识国家安全(综合思维)的内涵等。总之,核心素养与思政育人关系密切,本身就具有内在统一性。

2.素养目标与思政目标的“双目标”契合关系

《中国高考评价体系》指出,“高考评价体系是落实立德树人根本任务、发展素质教育的科学系统……创造性地将立德树人根本任务融入考试评价过程,以实现高考评价目标与素质教育目标的内在统一,切实将高考打造成为立德树人的重要载体和素质教育的关键环节”[2] 本文通过分析发现,地理高考试题深度融合思政教育元素,响应高考评价体系,表现为地理学科核心素养目标与思政育人目标的“双目标”契合关系,即在立德树人根本任务的引领下,以思政育人目标为旨归,以思政育人素材为媒介,以核心素养目标为支撑,实现思政育人目标与核心素养目标的有机融合与内在统一。下面以2023年全国甲卷真题为例进行具体阐述。

【案例】2023年高考全国甲卷文综第44题

我们坚持绿水青山就是金山银山的理念,坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,全方位、全地域、全过程加强生态环境保护,生态文明制度体系更加健全,污染防治攻坚向纵深推进,绿色、循环、低碳发展迈出坚实步伐,生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化,我们的祖国天更蓝、山更绿、水更清。

——摘自党的二十大报告

问题:说明“山水林田湖草沙一体化保护和系统治理”蕴含的自然环境整体性原理(要求:材料与原理结合,逻辑清晰,表达准确)。

具体分析:党的二十大报告指出,大自然是人类赖以生存发展的基本条件,必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。本题材料摘自二十大报告,引导学生“学原文、悟原理”,通过挖掘二十大报告背后的科学内涵,从地理视角理解与认同新时代中国特色社会主义生态文明思想,考查了综合思维与人地协调观的核心素养和政治认同与人格养成的思政育人目标。

核心素养目标:运用自然环境整体性的原理,从自然环境整体性的表现说明坚持“山水林田湖草沙一体化保护和系统治理”的原因(综合思维、人地协调观)。思政育人目标:认同新时代中国特色社会主义生态文明思想,成为具有生态文明理念的时代新人(政治认同、人格养成)。契合关系(图4):新时代中国特色社会主义生态文明思想(政治认同、人格养成)→二十大报告——山水林田湖草沙一体化保护和系统治理→自然环境的整体性(综合思维、人地协调观)。

通过以上分析不难发现,地理高考试题在核心素养考查过程中有机融入思政教育内容,发挥了良好的教育引导作用。实际上,无论是人地协调观,还是地理实践力,亦或是区域认知、综合思维,都是回应中国之问、时代之问的思路和方法,其本身也是中国特色社会主义大背景下的产物,自然是为中国特色社会主义服务,因此,从此角度而言,思政育人与核心素养比肩并起,脱离思政育人的核心素养就像无魂之躯,空洞无神;而脱离核心素养的思政目标就像无源之水,不可持续。如果教师能把握好这个思想,就能更好地把握课程思政的内涵,把握“育人”和“育才”的辩证统一关系。

四、结语

本文从高中地理思政目标体系的构建出发,首先,结合“政治认同、国家意识、文化自信、人格养成”四方面的德育主旋律,设计了高中地理思政目标体系四个一级目标和八个二级目标;其次,通过分析2019 ——2023年地理高考试题对一、二级思政育人目标的响应特点,厘清地理高考试题的“四维”育人特征,以便教师把握地理思政育人的底层逻辑,从而为课程思政背景下的地理课堂教学理念、知识点与思政教育元素融合设计的优化提供参考;最后,本文在此基础上进一步思考地理学科核心素养与思政育人的统一性问题,发现核心素养与思政育人相辅相成,不可分离,为教师深入理解把握“立德”与“树人”的内在统一性,以更好地担当起学生成长成才的指导者和引路人的责任提供思路。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.教育部关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见[EB/OL].(2014-03-30)[2023-03-10].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/jcj_kcjcgh/201404/t20140408_167226.html.

[2] 教育部考试中心.中国高考评价体系[M].北京:人民教育出版社,2019.

[3] 张素娟,尹卫霞.中学地理课程德育目标体系的构建[J].中学地理教学参考,2022(17):19-23,2.

[4] 贾炜等.基于课程德育一体化的教材评估分析研究——以地理学科为例[J].地理教学,2021(9):20-24.

[5] 孙源成,常珊珊.海洋强国背景下高中地理教学实施海洋教育的基础与路径[J].地理教育,2021(12):8-12.

[6] 魏丹,邓长芳,王静爱.核心素养视域下高中地理课程思政研究——以人教版选择性必修3为例[J].地理教育,2022(6):74-78.

通信作者:李小燕