基于地理大概念的大单元教学:深化初中地理课程改革的新实践

作者: 龚倩 朱雪梅 陆丽云

摘 要:《义务教育地理课程标准(2022年版)》将人地协调观、综合思维、区域认知、地理实践力作为初中地理课程培养的核心素养,从学生学习的立场出发,建构了学科知识与学科活动融为一体的课程内容结构。以地理大概念为锚点能够有效进行大单元教学设计,其中地理大概念的提取可遵循8种路径,而大单元教学设计大致可分为11个步骤。基于地理大概念的大单元教学,必然成为地理课程核心素养落地的主要路径。

关键词:地理新课标;地理核心素养;大概念;大单元教学;教学设计

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2022)08-0003-05

《义务教育地理课程标准(2022年版)》(以下简称“地理新课标”)将人地协调观、综合思维、区域认知、地理实践力作为义务教育阶段地理课程要培养的学生核心素养[1],这与《普通高中地理课程标准(2017年版)》确立的地理学科核心素养具有一致性。

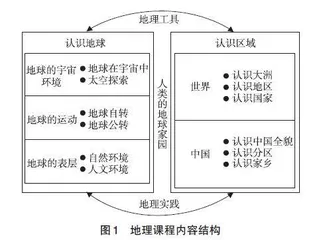

优化课程内容组织形式是本次义务教育地理课程标准修订的重点之一。“地理新课标”从学生核心素养培养出发,对课程内容进行结构化整合,改变了以区域地理学的领域(地球与地图、世界地理、中国地理、乡土地理)平行设计安排、学科逻辑强的课程内容组织形式,建构了学科知识与学科活动融为一体的课程内容结构(图1):从空间尺度的视角进行组织,按照“宇宙—地球—地表—世界—中国”的逻辑顺序,引导学生认识人类的地球家园;以认识宇宙环境与地球关系、地理环境与人类活动的关系为核心线索,将地理实践活动和地理工具的运用贯穿其中。[1]

“地理新课标”依照课程内容结构的逻辑顺序,确立了“地球的宇宙环境”“地球的运动”“地球的表层”“认识世界”“认识中国”五大内容主题,从内容要求、学业要求与教学提示三个方面明确核心素养培养的具体内容载体,指向了主题鲜明的大单元教学。同时,“地理新课标”在课程实施部分指出“教学目标设计要体现核心素养培育的整体性”,说明地理核心素养培养应进行整体建构,而非细化割裂。

一、大单元教学:为地理课程核心素养而教

以地理核心素养为目标的教学,应关注学生运用地理知识做事、持续地做事、正确地做事,强调地理知识点从理解到应用,重视地理知识点之间的联结及其运用。[2]地理教学目标从知识点的了解、理解与记忆,转变为核心素养的关键能力、必备品格与价值观念的培育,要求教师必须提升教学设计的站位,即从关注单一的知识点、课时转变为大单元教学设计。[3]

1.大单元教学与地理课程核心素养的综合性

地理核心素养具有综合性,是知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观合为一体的整体表现,体现了学生进行地理学习后应该具备的必备品格和关键能力,而能力主要包括知识与技能,品格包括情感态度与价值观,在具体描述中采用地理主题+核心素养+表现水平+问题情境等几个维度进行呈现,相较于三维目标的陈述方式,核心素养陈述更为综合与完整。[4]

碎片化的课时教学与素养的综合性相背离,难以达成培育地理核心素养的目标。长期以来,地理课堂教学以课时为单位,打破学科自身逻辑,学生“只见树木不见森林”,这样的做法大大削弱了学习效果。课时教学的形式化、浅表化、碎片化问题,难以构建由点到线、由线到面、点—线—面结合的知识网络,新旧知识的联系也受到了阻隔,导致知识学习浅表化,难以形成高阶的核心素养。

大单元教学在本质上是一个系统,能够凸显地理核心素养的综合性。单元是连接课时与学期的桥梁,在以下几个方面弥补了碎片化课时教学的缺陷:其一,大单元目标体系是一个有机整体。单元目标是教师在理解、分解课程标准,分析、整合教学材料,判断、评价学生情况的基础上,系统叙写的综合性教学目标。其二,大单元教学的评价体系涵盖学习的过程与结果,关注价值观、品格和能力等多个方面。其三,大单元教学的学习活动不是孤立的,学习过程环环相扣,指向单元目标。由此可见,大单元教学契合了地理课程核心素养的综合性。

2.大单元教学与地理课程核心素养的情境性

核心素养的培育通常是在真实的情境中,学生综合运用资源解决复杂问题,具有情境性。[5]情境的多样性与复杂性是素养形成与发展的基础。地理学兼有自然科学和社会科学的性质,对于解决当代人口、资源、环境和发展问题,维护生态安全,建设美丽中国具有重要作用。[6]因此,地理核心素养的培育须依托真实情境、紧密结合社会发展,与时代要求接轨,体现出不断更新、动态变化的特征。

过往的地理教学,通常将知识从情境中抽离出来,致使知识丧失了生命力。地理知识须在情境中方可生长、在过程中才能生成。情境不单单是地理知识生成的前提,更是地理知识转化为地理核心素养的桥梁。[7]一味强调地理知识点识记的教学搁置了学生的个人经验,割裂了教育与社会的关系,造成学生的学习难以迈上深度学习的阶梯。

大单元教学强调嵌入真实情境的深度学习,体现了课堂教学从知识本位到素养本位的转变,有利于培育地理核心素养。大单元教学的学习过程需要情境的支撑。个体在与情境的互动中,才能脱离浅层学习的泥淖,转向深度学习。[8]大单元教学体现课程视角、学习立场[9],以学生经验为逻辑起点,以学生“何以学会”来呈现,选择反映真实生活的复杂情境,培育学生解决真实地理问题的能力。特定情境下的地理知识不再是抽象的符号,而是培育核心素养的媒介。大单元教学的组织,通常将学习任务嵌入在真实的情境之中,学生在特定情境中解决问题,将新的地理知识与原有知识、个人经验相结合,迁移到新的情境中,在完成任务的过程中发展地理核心素养。学生地理核心素养的发展寓于真实情境之中,大单元教学的各个环节与情境紧密相关,契合了地理核心素养发展的情境性。

3.大单元教学与地理课程核心素养的具身性

素养的形成与发展强调身心共同参与,具有具身性[10]。传统的教师本位课堂教学模式具有离身性,依赖单一感官,脱离经验基础,缺乏情感体验,以枯燥的操练与反复的记忆为手段。[8] 传统身心二元论观念认为身体与心灵是相互独立的,受该观念的影响,课堂教学将身体与心灵割裂开来,以知识点的识记为目的,片面关注心智的发展。

大单元教学促使课堂教学从教师本位转向学生本位,强调学生的主体性,以具身学习为基本学习方式,有利于地理课程核心素养的培育。从教学过程看,大单元教学关注学生的经验、兴趣、知识结构、心理状态、认知结构和已有经验;以信息的转换为学习过程,强调学生对信息的精加工;以学生学会为结果,追求学生核心素养的形成与发展。从教学手段看,大单元教学要求教师深入解读教材,自主调整教学内容,将教材转化为学材,有计划地组织教学活动。从学习方式看,大单元教学嵌套了“行动—反思”的具身学习模式:“行动”是指学生运用眼睛、耳朵、头脑和双手等身体部位参与课堂学习活动;“反思”是指学生运用心智,反向思考学习的目标、过程和效果,并据此指导下一步行动。行动与反思的良性循环为学生全身心投入学习、实现深度学习、发展地理核心素养奠定了基础。从评价标准看,大单元教学重视学生的学习过程与学习结果[11],评价的内容包括心智的增长和身体的参与。大单元教学具有“教—学—评”一致性特征,将学生作为学习的主体,从无身学习转向具身学习,符合培养地理核心素养的具身性要求。

二、地理大概念:大单元教学设计的锚点

1.大概念的内涵

大单元教学的难点在于如何将素养落实到单元中,以什么作为统合大单元教学的具体目标,因此,理论和实践界都将目光聚焦到“大概念”这一主题上[12]。大概念(Big Ideas),也有学者将其译为大观念。在教育领域,有关大概念的研究可以追溯到罗杰姆·布鲁纳(Jerome Bruner)对于教育过程的研究,强调要使学生理解该学科的基本结构,有助于学生解决课堂内外所遇到的各类问题。[13]爱德华·克拉克(Edward Clark)从认知发展的角度阐述大概念,在定义观念(concept)时提到,观念是理解和联结小观念的大概念(big idea),并将观念与大概念等同起来,认为它们提供了构建理解的认知框架或结构。[14]林恩·埃里克森(Lynn Erickson)从课程内容的角度界定大概念,认为大概念指向学科中的核心概念,是基于事实基础上抽象出来的深层次的、可迁移的概念[15]。格兰特·威金斯(Grant Wiggins)和杰伊·麦格泰(Jay McTighe)也从课程内容的角度,认为大概念是处于课程学习中心位置的观念、主题、有争议的结论或观点、反论、理论、基本假设等,能将多种知识有意义地连接起来,是不同环境中应用这些知识的关键。[16]

国内外学者在大概念的内涵认识上大致形成了四个基本观点[17]。第一是“上位概念”,认为大概念是处于更高层次,能够连接下位概念且在更大范围内具有普适性解释力的概念。第二是“核心概念”,认为大概念是学科学习的核心,是具体的经验和事实都被遗忘之后还能长久保持的中心概念。第三是“认知框架”,认为大概念本身就是有组织、有结构的知识和模型,而且还能为学习者提供一个认知框架和结构。第四是“意义模式”,认为大概念代表着一种有意义的模式,它背后潜藏着一个意义的世界。大概念是抽象概括出来的具有联系整合作用并能广泛迁移的概念,这是上述四种内涵界定的共识。

大概念具备中心性,居于学科的中心位置,发挥着提纲挈领的重要作用,大概念群能够集中体现学科结构和学科本质;大概念具备可持续性,能够用于解释学生在学校学习和社会生活中遇到的事物、事件和现象,贯穿学生的一生;大概念具备可迁移性,随着时间的推移能被应用于许多其他情境[15];大概念呈现网络状,学科内大概念可将某一学科进行纵向联结,学科间大概念可以将某些学科进行横向联结。大概念的这些属性使其如同一个“认知文件夹”,为人们认识事物和构建知识提供一个认知框架或结构,借助这个认知框架或结构,人们不仅能够沟通各个事实、经验、事物、概念之间的内在联系,而且能在一个连续的整体中去理解各个事实、经验、事物和概念的意义。[17] 格兰特·威金斯等在长期研究和实践基础上,提出了大概念整合教学与评价,进行逆向三阶段单元教学设计[16]。温·哈伦(Wynne Harlen)等倡导科学教育应依据大概念的理念开展教学和组织学生学习,通过单元教学设计逐步掌握大概念[18]。

2.地理大概念的功能

地理大概念属于学科大概念(Disciplinary Big Ideas),它是大概念理念在地理学科体系结构中的特殊表达。地理大概念指向地理学科的基本结构,是基于事实基础上抽象出来的深层次、可迁移的核心概念。地理大概念不仅具备大概念本身的中心性、网络状等特征,还具有独特的学科特性。[19]“学科结构部分由规定的概念体系所构成,这些概念确定了这门学科中需要研究的内容,并且制约着对该学科的探索”。[20]地理课程结构可视为地理大概念的联结,有限的地理大概念之间相互交织共同构成了地理课程的连贯整体,使地理课程不再被视为一套断断续续的概念、原则、事实和方法。[21]地理大概念居于地理课程的中心位置,集中体现了地理课程的结构特征。地理大概念是能够体现地理学科本质、反应地理思想方法的上位核心概念,是具有高度概括性、极强实用性、广泛联系性、最强解释性的关键概念,通过联系下位具体概念、聚合相关内容表征地理学科本质,增进学生对地理本身的认识与理解。[7]

以地理大概念架构大单元教学,能够实现从宏观到微观的课程内容统领。地理大概念的有效运用,赋予课程内容以情境化、结构化的可能,学生通过将所学地理概念和原理联系起来,更有效地建立现有知识的基础。基于地理大概念的大单元教学,能够实现学习中独立概念间的相互连接,让学生在领悟地理大概念的基础上,获得解释多种现象的地理学科概念、原理和模型,进而形成对地理学科整体性、全局性的理解。[22]以地理大概念为锚点,搭建大单元教学设计,有助于理解地理学科与现实世界的联系,进而探索地理学科研究领域的内在连贯性和整体性,形成一种系统的、结构性的知识之网。