综合性国家科学中心和区域性创新高地的基本内涵

作者: 王涛 王帮娟 刘承良

摘 要:党的十九届五中全会提出布局建设综合性国家科学中心和区域性创新高地。至此,二者成为经济地理学研究的前沿和热点,但其基本内涵尚不明晰。本文通过概念分解、政策剖析、文献梳理和词义解析,对综合性国家科学中心和区域性创新高地的基本内涵进行了初步界定。所谓综合性国家科学中心是指以知识生产与转化、关键技术孵化为核心功能,以催生原始创新、突破重大科学难题与核心技术瓶颈、增强国际科技竞争话语权为任务使命,以特定科学园区为核心承载空间的国家创新体系综合性基础平台;而区域性创新高地则是以知识应用、新技术研发、新产品生产和新兴产业创新发展为核心功能,以培育具有国际竞争力的高科技企业和战略性新兴产业集群为任务使命的区域创新体系研发平台。同时,对“科学主导型”“创新主导型”“科学+创新复合型”三种科技创新枢纽的功能差异及联系进行了辨析。

关键词:基本内涵;概念辨析;综合性国家科学中心;区域性创新高地

中图分类号:K902 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2022)08-0007-08

进入21世纪以来,全球新一轮科技革命加速演进,科技创新活动不断突破地域、组织和技术的界限,演化为创新体系的竞争,深刻影响着国家的前途命运。科技创新逐渐成为大国战略竞争的焦点,并在提升国际竞争力、增强综合国力和保障国家安全方面居于核心地位。百年世界大变局背景下,“中国要强盛、要复兴,就一定要大力发展科学技术,努力成为世界主要科学中心和创新高地”[1]。

纵观人类科学技术发展史,科技创新具有典型的空间不均衡性,呈现显著的区域集聚规律。在创新文化、制度和资本等多种因素综合作用下,科技要素和创新活动高度集聚于少数城市和区域[2],孕育出不同等级和功能的科技创新枢纽,这些枢纽成为一国参与国际科技竞争与合作的主阵地和国家创新体系的骨干节点。因此,布局建设国家科技创新枢纽体系,充分发挥其载体支撑作用,是国家提升科技创新能力的重要抓手和关键依托。针对这一问题,习近平总书记多次强调:“尊重科技创新的区域集聚规律,因地制宜探索差异化的创新发展路径”。2020年10月,党的十九届五中全会明确提出:“完善国家创新体系,强化战略科技力量;布局建设综合性国家科学中心和区域性创新高地,支持北京、上海、粤港澳大湾区形成国际科技创新中心”,为中国科技创新枢纽体系的布局建设指明了方向,同时这一崭新课题也成为经济地理学研究的前沿方向。

近年来,国家相继批复了北京怀柔、上海张江、大湾区和安徽合肥四大综合性国家科学中心,开启了综合性国家科学中心建设的改革探索;同时,涌现出北京中关村科技园、沪嘉杭G60科创走廊、武汉东湖高新区、重庆两江新区等一批潜力较大的区域性创新高地。但理论界和决策界尚未形成综合性国家科学中心和区域性创新高地的统一评价标准,两者在概念定义、构成要素和功能定位等方面的基本内涵仍不明晰。为此,系统研究二者的基本内涵,是布局建设综合性国家科学中心和区域性创新高地的重要前提。

据此,本文在逻辑解构“科学”与“创新”两个核心概念的基础上,结合政策剖析、文献梳理和词义解析,对综合性国家科学中心和区域性创新高地的基本内涵进行初步界定,并与其他相关概念进行辨析。既可为国家创新体系功能和布局优化建设提供政策启示,也可丰富完善中国创新地理学理论体系。

一、科学与创新的关系解构

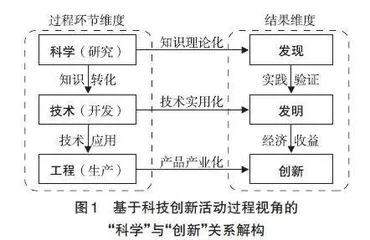

“科学”与“创新”两个词汇是综合性国家科学中心和区域性创新高地的核心构成,理清这两者所代表的功能特征及其逻辑关系,是界定二者概念内涵的基础前提。严格来讲,科学是科技创新活动的中间环节和实施对象,而创新是科技创新活动的基本结果和价值实现。基于科技创新活动的线性过程,本文从过程和结果两个维度阐释“科学”与“创新”所蕴含的基本要义及其相互关系(图1)。

1. 科技创新活动的“科学—技术—工程”组织过程

总体来讲,科技创新活动大致可以分为科学、技术和工程三大组成部分或基本环节。其中,科学是人类获得的关于自然界和社会界等客观规律的系统化知识体系,目的是发现本质、原理、规律和模型等理论成果;技术是人类根据科学原理或实践经验所发明创造的各种物质手段和方式方法,产物是新技术、新工艺和新办法等;而工程(或生产)是根据技术方案进行的物质制造和生产活动,将技术转化为生产力和物质财富,其产物是商品或产业[3]。

从近代科学技术发展史来看,科学、技术和工程的关系出现阶段性演替:①第一次工业革命后,表现为生产→技术→科学的组织过程,即科学发现来源于商品生产过程中的技术改进经验总结,即“技术科学化”。②第二次工业革命后,这三者的关系显著地向科学→技术→生产的方向转变,基础科学理论的发展成为指导技术突破的重要源头,即“科学技术化”。③第三次工业革命后,科学、技术和生产的关系呈现出互相渗透、依赖和促进的趋势,科技创新活动逐渐向“科学—技术—生产”一体化方向发展。随着一些基础性科学理论发现越来越依赖于大科学装置等科技基础设施的开发与应用,新的科学知识有时也体现为新技术,即新技术的应用过程中产生新的科学发现,此时的科学与技术融为一体,科学发现同时体现在新技术研发中[4];而新技术革命下,随着技术迭代的速度进一步加快,科技产品的消费和生产需求则反过来引导推动了应用基础科学和技术的新发展和新突破。

2. 科技创新活动过程中的“创新”结果体现

尽管“创新”成为各界高频使用甚至泛用的一个词汇,但从经济学、科学技术学和管理学等专业角度来看,创新的概念有其特定的科学内涵和清晰的语义边界。“创新”一词最早出现于经济学领域,由经济学家熊彼特于1912年在其《经济发展理论》中首先提出并阐述 [5]。

熊彼特认为,创新是“建立一种新的生产函数,把一种从来没有过的关于生产要素和生产条件的‘新组合’引入生产体系”[6]。在这些组合中,既涉及技术创新(产品创新、工艺创新),也涉及非技术创新(市场创新、原材料创新、组织创新),但技术创新是熊彼特创新思想的主要内容[7]。熊彼特认为,创新包含了两个不可分割的基本过程:一是技术发明,二是把发明成果引入商业生产[8],即发明成果的商品化和产业化。

此外,熊彼特还将技术创新与技术发明区别开来:技术发明是首次提出一种新技术或新工艺,该技术只有被企业吸收用于大规模生产商品、使之转化为生产力并产生经济效益之后,才能被称为创新。简言之,创新是技术的商业化过程,其判定依据是产生经济收益和促进生产力发展。

熊彼特之后,学者们进一步丰富和发展了“创新”的内涵,将其拓展为技术创新、知识创新和制度创新等相关概念。总体来看,技术创新仍是创新理论的思想内核,成为经济起飞的主导(华尔特·罗斯托六阶段理论)。

综上所述,在科技创新活动过程中,“科学”是以原理、规律和模型等知识体系构建为主要任务的基础理论研究环节和实施对象,是科技创新尤其是重大原始创新的源头。而“创新”则主要表征为科技创新活动的技术开发和工程生产环节,是新技术发明应用于工程生产并实现产业效益的结果现象,是技术商品化和产业化的价值体现。

二、综合性国家科学中心和区域性创新高地的基本内涵

1. 综合性国家科学中心和区域性创新高地的基本概念

综合性国家科学中心的核心功能基本明确,多从不同角度展开论述,缺乏从构成要素、空间载体、功能定位、任务目标等多个维度的系统性梳理;同时,尚未有学者展开有关区域性创新高地的概念内涵研究。

(1)国家科学中心的政策解读

尽管国家层面并未对综合性国家科学中心的概念进行严格定义,但其功能内涵从两份政策文件中便可初见端倪。2016年4月,国务院批复《上海系统推进全面创新改革试验 加快建设具有全球影响力的科技创新中心方案》并首次提出:“国家科学中心是国家创新体系的基础平台。建设上海张江综合性国家科学中心,有助于提升我国基础研究水平,强化源头创新能力,攻克一批关键核心技术,增强国际科技竞争话语权。”2017年1月,国家发展和改革委员会发布《国家重大科技基础设施建设“十三五”规划》,提出:“初步建成若干综合性国家科学中心,使其成为原始创新和重大产业关键技术突破的源头,成为具有重要国际影响力的创新基础平台。形成世界级重大科技基础设施集群,成为全球创新网络的重要节点、国家创新体系的基础平台以及带动国家和区域创新发展的辐射中心。推动实现重大原创突破,攻克关键核心技术,增强国际科技竞争话语权。”从这两份政策文件可以看出,“基础研究”“原始创新”“重大关键核心技术突破”和“国家创新体系基础平台”是综合性国家科学中心的概念内核。

(2)国家科学中心的学术界定

目前学术界对综合性国家科学中心概念内涵的理解大体与政策文件一致。代表性观点包括:“综合性国家科学中心是指经国家法定程序批准设立的,依托先进的国家实验室、创新基地、产学研联盟等重大科技基础设施群,支持多学科、多主体、交叉型、前沿性基础科学研究、重大技术研发和促进技术产业化的大型开放式研发基地”[9];“综合性国家科学中心是对全球科学技术创新具有示范引领和辐射带动作用的城市或区域,应具备催生重大原始创新、参与全球科技竞争、汇聚顶尖创新主体、促进资源优化配置、推动科技创新治理、引领产业创新发展等核心功能”[10];“综合性国家科学中心是以大科学设施为基础支撑,汇聚政府、高校、科研院所和企业,产生创新集聚和辐射效应的大型科学园区”[11]。普遍认为,重大科技基础设施群是其关键依托,前沿基础研究(知识生产)、重大技术突破(知识应用)、产业创新发展(知识扩散)是其核心功能,实现重大原创突破、参与国际科技竞争、引领区域创新发展是其使命所在。

(3)国家科学中心和区域创新高地的拆词解义

通过拆词解义,综合性国家科学中心和区域性创新高地两个概念在类别、核心功能、等级层次和创新能级等几个维度存在显著区别和联系。其中,综合性国家科学中心侧重于国家层面多学科综合集成的基础研究功能和重大原始创新突破使命,而区域性创新高地则强调区域范围产学研协同发展的技术研发功能和产业创新引领发展(表1)。

(4)国家科学中心和区域创新高地的基本概念

基于二者的关键词关系解构、政策剖析、文献梳理和多维词义分解,本文对综合性国家科学中心和区域性创新高地的概念进行界定。

综合性国家科学中心是指以一流大学、顶尖科研院所和创新引擎企业等创新主体为依托,以世界级大科学装置集群、高层次人才和国家级创新平台等战略科技力量为支撑,面向国家重大科技需求,聚焦基础科学研究和关键核心技术开发研究,以知识生产、知识转化和关键技术孵化为核心功能,以催生原始创新、突破重大科学难题与核心技术瓶颈、增强国际科技竞争话语权为任务使命,以特定科学(技)园区为核心承载区、以城市为功能配套区,多学科交叉、多领域集成、多要素协同的国家创新体系综合性基础平台,是全球创新网络中的关键节点和辐射带动全国发展的科学策源地与创新文化引领地。

区域性创新高地是指以创新型企业和各级各类技术研发机构等创新主体为主要依托,以技术研发人员、技术转移转化平台和风险投资等科技创新要素为支撑,以知识应用、新技术研发、新产品生产和新兴产业创新发展为核心功能,以培育具有国际竞争力的高科技企业和战略性新兴产业集群为任务使命,以特定科技园区为核心承载区、以城市为功能配套区,产学研一体、辐射带动周边区域技术产业升级和高质量发展的区域创新体系基础平台。

2. 综合性国家科学中心和区域性创新高地的内涵比较

基于以上概念界定,从功能定位、构成要素和空间结构等方面对综合性国家科学中心和区域性创新高地的科学内涵和基本特征进行比较(图2)。

(1)过程和功能视角比较

综合性国家科学中心的科技创新活动主要发生在创新链上、中游环节,以知识生产、知识转化和关键技术孵化为核心功能,是世界级科学资源和原始创新集聚中心,在国家创新体系中占据核心位置。而区域性创新高地的科技创新活动则主要集中在创新链中、下游环节,以知识应用、新技术研发、新产品生产和新兴产业创新发展为核心功能,强调技术和产业创新,承接国际科技创新中心或综合性国家科学中心的知识溢出、技术和产业转移,促进新技术开发和战略性新兴产业集群壮大,是区域创新体系和地方创新网络的增长极和辐射带动区域创新发展的能量源。