世界典型创新空间的发展模式:科学中心与创新高地

作者: 林剑铬 刘承良

摘 要:创新空间布局是国家或区域提升科技实力、实现创新转型的重要抓手。狭义上的创新空间实质是不同空间尺度的创新集群,通过创新要素地理集聚和创新要素复杂关联进行内部组织,实现知识生产、技术应用、知识传播和驱动发展等功能。创新空间的发展模式可由中枢功能、发展驱动力、地理渠道三个维度进行综合界定。根据中枢功能分异,创新空间可划分为科学中心、创新高地及科技创新中心三大类型。整合核心功能、关键动力和主要通道三大维度,可厘清不同类型创新空间发展的主导模式:美国硅谷是市场驱动的内外结合型科技创新中心,英国剑桥是市场驱动的内外结合型科学中心,日本筑波是政府主导的外源型科学中心,美国波士顿128公路地区是政府引导的内生型创新高地,而韩国大德则是政府主导的外源型创新高地。

关键词:创新空间;科学中心;创新高地;三维发展模式

中图分类号:K902 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2022)10-0009-08

随着新一轮科技革命的深化,创新成为科技实力提升和社会经济发展的首要驱动力。由于创新活动具有高风险和不稳定性的特征,而且创新投入和收益之间呈现非线性的复杂关系,前沿知识的生产与高端技术的应用往往涉及不同的学科和产业领域的专业技能和知识,其具体活动的顺利进行需要不同主体的有效交流、合作和互补[1]。创新空间的布局建设是世界科技强国集聚创新要素,整合创新资源,构建宜人环境,形成各类创新主体的有机联动与协作的主要规划实践[2],已成为政策界和学术界关注的热点。为此,本文在梳理创新空间的科学内涵基础上,构建了创新空间的功能—动力—渠道三维发展模式理论框架,并归纳了五个典型创新空间的发展模式及其基本特征,以期为我国布局建设综合性国家科学中心和区域性创新高地,优化国家创新体系提供理论支撑。

一、创新空间的基本内涵

作为聚集创新活动的空间场所或区域,创新空间的实质是以知识经济主导的科技产业活动为核心的空间系统。这一空间系统具有尺度嵌套性和等级层次性,囊括微观的科技团队工作建筑单元;中观的创新集群或创业空间组群;宏观的创新型城市功能区、城市及城市区域等不同空间尺度[2]。在世界主要创新型强国,中观的创新集群往往是创新空间规划建设的基础单元和核心载体,表现为具有较好创新效益与示范作用的科技园、高科技产业区、科学城等功能区。因此,本文聚焦中观尺度创新空间,从外在表征、内部组织及整体效用三方面剖析其基本内涵。

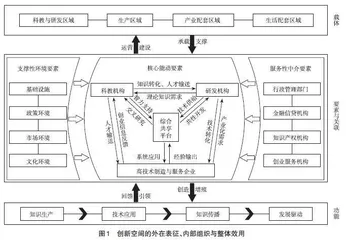

1. 外在表征:创新活动的物理空间载体

创新空间的外在表征是各种创新活动的物理空间载体;是承载科学研究、技术研发、知识密集制造与服务产业等各种核心创新活动的功能区域;是创新空间体系内部组织正常运行的物质性基础(图1)。一般来说,创新空间拥有两大内核:一是高等教育、大型科研院所、大型企业研发部门等所在的产学研一体化区域;二是高技术制造与知识服务业所在的知识生产与技术应用区域,它们代表了创新空间的根本特征[2]。周边区域的产业配套和生活配套为创新空间内核区域服务,前者主要容纳适配科技产业活动的行政管理、科技咨询与管理、投融资服务以及其他社会服务,后者则服务于创新空间内工作人员的日常生活,包括居住、商业、休憩与观光用地等。

2. 内部组织:创新要素的地理集聚与网络

在物理空间载体上,创新空间内部组织呈现集聚性和网络性特征,表现出创新要素的地理集聚现象和创新要素之间的复杂网络关联。

各类创新要素在地理空间上高度集中,通过有序功能分工和高效创新联系,进而形成创新集群(图1)。根据其功能定位,创新要素可分为核心能动要素、服务性中介要素和支撑性环境要素三类[3]。①核心能动要素是创新价值的主要创造者,主要包括科教机构、研发机构、高技术制造与服务企业三类主体及综合共享平台。科教机构是指进行源头知识创新并培养高端人才的大学与科研院所,研发机构是承担新技术研究与开发功能的企业研发部门和专门科研机构,高技术制造与服务业是将高新技术具体应用到市场并提供实物或服务的创新实体。综合共享平台则包括两类:一是由以上三类主体共享的科研空间、大型设备等科研类平台(如国家实验室);二是进行各种交流与合作的教育或创业类平台(如共同教育协议、孵化器)等。②服务性中介要素是直接支持科技创新活动的各类黏合剂与加速器,包括行政管理部门、金融信贷机构、知识产权机构、创业服务机构等,为创新过程各环节提供全方位的产业服务,并促进官产学研的协同创新。③支撑性环境要素则是创新外围环境的总和,间接影响创新空间的发展方向、速度和水平,包括基础设施、政策环境、市场环境、文化环境,它们是创新空间所在城市的社会经济综合环境所拥有的支撑性硬件和软件[4]。

依托支撑性环境要素和服务性中介要素,各类核心能动要素便捷地进行信息传输、知识学习、资源共享,逐步构建起密集的、非线性的、互动的网络关系(图1)。核心能动要素之间的螺旋互动过程是创新的原动力。科教机构主要负责进行理论创新并创造供产业界开发的原理知识,同时为科研界和产业界培养高学历人才。研发机构主要承担将知识实用化为技术的工作,满足产业界对于新技术的需求。高技术制造与服务企业则将技术具体应用到市场中并产生实物或服务形式的新产品,同时精准反映市场信息,推动科研人员实现科技成果转移转化。高技术制造与服务企业、科教机构、研发机构各自凭借优势资源参与综合共享平台的建设,并在综合共享平台中接收科学、技术与工程应用知识的溢出。服务性中介要素、支撑性环境要素则为核心能动要素提供投融资、行政管理、知识产权、房地产开发、市政配套等各类服务,共同耦合作用形成复杂的区域创新网络。

3. 整体效用:知识流动的全创新链条

创新空间作为创新要素的复杂组织系统,具备创造价值的效用和功能。根据创新链理论,其主要功能可分为知识生产、技术应用、知识传播和发展驱动(图1)。一般而言,创新空间的中枢功能是知识生产和技术应用,知识传播和发展驱动为衍生功能。知识生产功能是创新主体通过开展科学研究和技术创新活动,产生和提供新的科学知识以及蕴含在新技术和新产品中的知识。技术应用是指对新知识的市场化应用,形成新技术、新产品、新工艺等并获取其带来的经济价值。知识传播指知识通过扩散和传播得到的更大范围和更多层次的吸收和应用,既指内部组织网络之间的交互学习,也指创新空间对外的知识溢出过程。发展驱动是创新空间对所在城市、区域、国家所创造的综合社会效益,一方面提升产业竞争力和驱动经济发展,另一方面孕育可持续的创新文化生态及锻造追求创新的科学精神和创新意识[3,5]。

二、创新空间的发展模式

创新空间是人为决策、规划与实践下,经历一定发展时段形成的稳定创新系统。经验表明,科技活动硬件与资源在同一个地方简单叠加,并不能产生持久有效的创新效果[2],软性的“创新管理体制与机制”才是创新空间建设的关键所在[6]。参考杜德斌教授的理论[7],结合创新空间的经验现实,可从功能、动力和渠道三个维度衡量世界典型创新空间的发展模式。首先是创新空间的中枢功能,这决定了创新空间的发展定位及方向,概括了发展过程的“What”特征;第二是发展驱动力,这指明了何种动力因素作用于创新空间的形成及演化,解答了发展过程中的“Why”问题;第三则是地理渠道,这从地理学的视角归纳了创新空间组织与运行模式,即发展过程中的“How”议题。

美国的“硅谷”被称作“知识绿洲”,是所有创新空间的先驱和模范,因为它成功打造了以研究型大学和高技术新创企业为核心的产学研创新集群,将知识创新、技术创新和产业创新链接成一个可持续的创新体制。以硅谷模式为基础,世界范围内形成许多“硅谷”变体,提供了丰富实践案例。

1. 中枢功能维度:知识生产与技术应用

创新空间的中枢功能是知识生产和技术应用。其中,以知识生产为主导功能的创新空间通常是“科学中心”,强调以大学及科研机构为核心主体,汇聚高端科技人才,主要进行原始创新和知识生产,生产大量论文及专利等前沿知识,衍生高新技术初创企业、科技成果转移转化平台及中介机构等技术研发平台,进而带动高技术制造产业和科研服务业的发展。以技术应用为主导的创新空间,被视为“创新高地”,着力于集聚高技术产业和知识服务业,通过与大学、科研机构、政府等创新主体的螺旋互动,促进技术开发、转化和产业化应用,推动新产品、新技术、新产业的孕育和外向扩散,辐射带动周边区域创新发展。当一个创新空间的知识生产与技术应用功能之间的界限模糊,呈融合趋势之时,它既是科学中心,也是创新高地,从而涌现为科技创新中心。

美国“硅谷”以著名高校为先导,将先进科技成果转化为生产力和新产品,科学研究和区域经济高度融合,产学研高度一体化,既是科学知识的生产中心,也是技术研发的产业化高地,是典型的科技创新中心。英国剑桥市和日本筑波科学城依托当地著名大学及其周围高技术产业集群,主要功能仍是基础学科与前沿领域的科学知识生产,属于典型的全球性科学中心。而韩国大德研发区、美国128公路地区由大型企业或科教与研发机构主导,目标是适应技术创新和产业升级与竞争的需求以及占领、开拓市场,成为具有全球性影响力的创新高地(图2)。

2. 发展驱动力维度:市场驱动与政府主导

创新空间的发展驱动力可以归结为市场驱动和政府主导。创新语境中的“创新”与利润和效率相联系,这为各类创新活动增设了利益驱动机制。经济主体在市场中实现盈利是地区实现创新增长的内生动力。对企业而言,技术成果创新与应用是为了利润增长,因此会主动接入甚至主导区域的产学研体系,而私立研究型大学出于收益的考量,会服务于高科技企业的技术需求,甚至鼓励研究人员创业[9]。而政府主导的创新空间,一般是在强有力的国家政府技术追赶和产业升级的目的下建立,政府或组建新的科研教育机构,或加强产业界和科研界之间的联系,引导与组织产学研一体化,加速技术创新和产业发展。值得注意的是,在所有创新空间的生长和演化过程中,政府始终参与,只是角色与参与程度有所差别。虽然政府鼓励科技合作,以推动区域创新型经济的增长,但是政府并不是单纯的市场利益方,而是调配资源、营造环境、创设平台的引导者。处于成长初期的创新空间大多属于政府主导型或大学利益驱动型,处于成熟期的创新空间多属于市场主导型或企业利益驱动型[7]。

美国“硅谷”和英国剑桥地区是市场驱动型创新空间的代表。“硅谷”在斯坦福大学推动下,依托周边工业园区,逐渐形成高度一体的产学研创新集群。剑桥地区的剑桥大学与工商界建立密切关系,积极参与社会财富的创造。波士顿128公路是政府引导型创新空间,在政府的扶持下,大学科研实现产业化,大型投资机构及孵化空间相继建立。筑波和大德属于政府主导型创新空间,筑波科学城是在日本技术立国的思想指引下创建,围绕公立大学和搬迁而至的国家科研机构重点加强基础科学研究。大德研发区是韩国政府为谋求产业升级而创建,政府主导迁入大型国有研究院并带动高技术企业进驻,重点进行技术应用研究(图2)。

3. 地理渠道维度:内生根植与外源联动

创新的地理渠道大体上分为内生根植与内源联动。创新的主体往往来自不同组织、领域和地区。这一方面是由于创新过程愈加复杂,涉及不同的学科与行业的专业技能和知识,另一方面是由于创新活动的高风险需要由多主体共同承担。内生根植型创新空间指创新中的设施、人才、资金等要素往往由空间内的组织提供,产学研合作机制自发成长。外源联动型创新空间中的机构多由外部进行投资建设,研究人员由国外或区外迁移而来,全球地方创新联系成为驱动创新空间演化的主要力量。从现实来看,大多数创新空间都兼具内生根植和外源联动两种属性[7]。

美国“硅谷”和英国剑桥地区属于内外结合型的创新空间。“硅谷”本地的大学和企业形成紧密的产学研互动网络,并从美国乃至世界各教育重镇吸纳大量的高端人才,吸引全球风险资本,形成完整的产业创新服务体系。剑桥在学术明星的触媒剂作用下,则形成全球—地方互动的产业技术创新社团。波士顿128公路地区是内生根植型的创新空间,波士顿本地高技术公司在高校科研资源的支持和风险资本的孵化下不断成长。日本和韩国同属于东亚后发的新兴发达经济体,筑波和大德皆为外源联动型的创新空间,其科研设施、机构、人员主要由外地迁移而入,地方经济与科学研究之间的关系由行政力量所主导(图2)。

三、典型创新空间的发展特征

就创新空间的中枢功能而言,美国“硅谷”是科学中心与创新高地的综合体,拥有完善的创新机制,经历完整的成长轨迹,其他的科学中心和创新高地型创新空间都是基于“硅谷”经验的变体(表1)。