指向高阶思维发展的高中生物学问题链设计

作者: 路梦雅 卢钊 徐忠东 吴立清

[摘 要]文章以“DNA的结构”为例,围绕DNA双螺旋结构模型的发现史,将问题链的教学设计与学生的高阶思维发展相结合,旨在实现学生思维层次由低到高的进阶。

[关键词]高阶思维;问题链;高中生物学

[中图分类号] G633.91 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2024)23-0085-04

高阶思维是一种以高层次认知水平为主的综合能力,比如问题求解能力、决策制定能力、批判性思维能力和创造性思维能力[1]。美国教育学家布卢姆根据教育目标的具体实现所需要的思维复杂水平,将认知过程分为记忆、理解、应用、分析、综合和评价,其中后三个维度就是指向高阶思维。《普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《课程标准》)中提出对学生科学思维进行培养,而科学思维包括归纳与概括、演绎与推理、模型与建模、批判性思维、创造性思维等。其中模型与建模、批判性思维、创造性思维属于高阶思维的范畴。教学应该更多地着眼于学生适应未来社会发展和个人生活的需要,培养学生适应未来生活的必备品格和关键能力。因此,课堂教学目标不能只停留在对低阶思维的培养,应采取更能促进学生思维发展的教学模式,让学生思维由低阶向高阶转变。问题链教学策略聚焦于问题的解决,结合学生的认知发展水平和教学目标,设计一系列具有逻辑梯度、层层递进的问题,带领学生在探究的过程中完成知识点的学习,激发学生的求知欲,培养学生的问题解决能力,促进学生思维的发展。本文以人教版必修二中的“DNA的结构”为例,阐述在科学史的背景下如何通过问题链引导学生进行探究活动,并达到培养学生高阶思维能力的目标。

一、指向高阶思维发展的问题链设计原则

(一)问题链设计的合理性

一要以知识为依托选择问题链的内容以及形式,不同形式的问题链具有不同的功能。因此,不同课型的问题链侧重点也有所不同,更加聚焦本节课的课程目标。例如,遵循知识内容的演进规律可以创设“分列式”问题链和“递进式”问题链,而教学情境冲突时可以创设“两难式”问题链[2]。问题链教学中的问题链类型并非每堂课固定不变,教师应依据本节课的具体教学内容设计适合本节课的问题链。二要以学生能力为依托设计问题。在设计问题链之前应对学情进行分析,了解学生的最近发展区,并能够兼顾到大部分学生的思维发展。例如,对后进生采用创设情境的方法,即结合后进生的思维水平创设适合学生发展的问题情境,在一个个问题情境中发展后进生的思维水平;对中等生采用递进提问的方法,即将一个教学目标逐步拆解为若干个问题,让学生更多地参与到课堂中,给学生提供更多猜想和实践的机会;对优等生采用突破问题的方式,拓展其认知及提高其能力。例如,在一条问题链上设计必做的问题和高难度的选做问题,全部学生做必做问题,而有能力的学生可在教师的指导下完成选做问题[3]。

(二)问题链设计的层次性

在设计问题链时应遵循循序渐进的原则,前面的问题偏向具体知识的理解和概括,随着问题的逐渐深入,后面的问题应逐步过渡到原理的应用、具体问题的解决以及知识的综合应用等方面,即指向学生高阶思维发展的问题链应该在具体知识的基础上提出更有挑战性的问题让学生去探究和思考。高阶思维的发展依赖于学生的深度思考,因此问题深度和难度的逐步过渡,是学生在问题链教学中思维得到发展的必要前提。

(三)问题链设计的探究性

问题链教学中的主干问题是激发兴趣、引发困惑、 体验意义的重要载体。教师在设置问题链时应设置开放性的问题,给学生思考的空间,而开放性的问题往往有多个解,教师可以引导学生从多方面去思考解决问题的方式,发展学生的创造性思维。此外,探究是发展学生高阶思维必不可少的因素之一,因此,教师在问题链的教学中给予学生探究的空间,让学生在探究的过程中提高发现问题与解决问题的能力、动手能力、团队协作的能力与创新能力。

二、指向高阶思维发展的问题链教学设计案例

(一)基于课标、教材和学情制订预期教学目标

首先,“DNA的结构”一节选自高中生物学必修二第三章第二节,本节课对应新课标中的次位概念“概述DNA分子是由四种脱氧核苷酸构成,通常由两条碱基互补配对的反向平行长链形成双螺旋结构,碱基的排列顺序编码了遗传信息”,是本节课需要建构的重要概念。本节课具体学习DNA双螺旋模型的构建以及DNA的结构和特点,渗透DNA的结构与其功能相适应的观念,其中DNA结构的主要特点是本节课教学的重难点。本节知识既是前面所学内容“遗传因子、基因在染色体上、DNA是主要的遗传物质”在知识逻辑上的延续,也为后续学习RNA的相关知识、DNA的复制以及基因的表达奠定了基础,同时还为后续的学习提供了方法基础。

其次,学生在初中已经学习了生物的遗传与变异,了解到DNA是长链状的分子,呈螺旋形,学生也通过必修一的学习掌握了核酸的物质组成,这些都为本节课的学习打下了基础。然而,学生虽对DNA有了一定的认识,但仍处于感性层面,对DNA的结构、碱基的互补配对原则、DNA结构的特性、DNA成为主要遗传物质的原因等尚存有疑问。另外,此前的学习使得学生初步具备了一定的逻辑分析能力和建模能力,这将有助于其本节课完成对科学史资料的分析以及DNA模型的建构。

基于以上分析,笔者制订如下教学目标:(1)综合分析科学史资料后,分组进行问题链的探讨,从而全面认识DNA分子的双螺旋结构,进一步形成“结构与功能相适应”的生命观念,发展质疑、实证等科学思维能力;(2)通过对问题链的探讨和解答,能够总结出DNA结构的特点以及碱基的相关计算规律;(3)通过建构DNA结构模型,准确掌握DNA分子的结构特点,发展“模型与建模”科学思维。

(二)情境设置

本节课的情境主要围绕DNA双螺旋结构模型的发现史来设置。以科学家发现知识的路径为主要载体,以问题链的形式沿着科学家的思路,引导学生一步步发现DNA的结构。

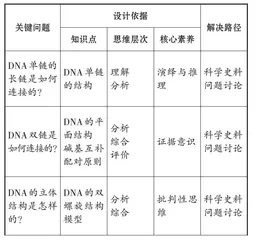

(三)关键问题设计和解决路径

(四)教学过程

环节1:呈现历史,导入新课

展示北京中关村高科技园区的DNA雕塑的图片,沃森与克里克1953年发表在《自然》杂志上的论文《核酸的分子结构——脱氧核糖核酸的一个结构模型》,以及1962年沃森、克里克和威尔金斯荣获诺贝尔生理学或医学奖的合影后,教师提问:这三位科学家究竟是如何发现DNA结构的呢?他们各自都为发现DNA结构作出了怎样的贡献?由此引入对DNA结构的探讨。

设计意图:通过展示科学史上重要的历史事件及巧妙设问,引出本节课的主题,从而激起学生探索的兴趣,引发学生的求知欲。

环节2:探究DNA单链的结构

教师通过多媒体呈现资料,即在沃森和克里克决定合作进行DNA结构的研究之前,科学界已经认识到DNA是以4种脱氧核苷酸为单位连接而成的长链,这4种脱氧核苷酸分别含有A、T、G、C 4种碱基。

教师提问:(1)脱氧核苷酸有哪些组成部分以及脱氧核苷酸的结构是什么样的?(该问题的思维层次指向记忆和理解,引导学生回忆脱氧核苷酸的结构)(2)DNA的组成单位脱氧核苷酸与RNA的组成单位核苷酸的区别是什么?(该问题的思维层次指向记忆和理解,引导学生对比回忆的同时复习脱氧核苷酸中五碳糖上各碳原子的位点)(3)类比氨基酸脱水缩合形成肽链的原理,对脱氧核苷酸之间的连接可以有几种假设?你更偏向于哪一种?说明理由。(该问题的思维层次指向分析,难度稍大,需要学生调用先前学习的ATP结构的相关知识,并在讨论之后能够提出两种假设,即磷酸基团与磷酸基团之间、磷酸与脱氧核糖之间,而磷酸与脱氧核糖之间的连接更加稳定)

设计意图:递进式的问题链不仅在知识上一步步地由旧知引入新知,也在思维层次上向高阶思维进阶,能激发学生的学习热情,训练学生的分析能力,让学生在不断的思考中复习旧知,建构新知,同时也为后面的学习打下基础。

环节3:探究DNA双链的连接方式

教师呈现三则资料:

资料1: 物理学家威尔金斯分析DNA分子发现,每个DNA 结构单位都有22个脱氧核苷酸,每条链上都有11个脱氧核苷酸。

资料2:沃森曾设想DNA双链的连接方式为两条链的磷酸基团相互连接,镁离子与磷酸根形成盐键,这种连接方式使得碱基位于DNA双链的外侧,磷酸基团位于DNA双链的内侧。

资料3:富兰克林通过实验证明得到碱基疏水,磷酸亲水,DNA分子在细胞内处于水环境中。

学生阅读完资料后,教师提问:(1)你推测DNA双链的连接方式是怎样的?(该问题的思维层次指向综合分析、演绎推理)(2)沃森的猜想是否完全科学?如果不科学,DNA双链的连接方式应该是怎样的?(结合资料3学生能够认识到沃森的猜想并不正确,该问题能培养学生的批判性思维,并渗透“逻辑和实证相符合、结构与功能相统一”的观念)(3)从上述资料中,你知道科学应具有什么样的特点吗?(学生认识到科学应该是经过实证后的观点。)

设计意图:因果式问题链更多地指向分析、综合评价、演绎推理以及批判性思维等高阶思维。设计因果式问题链,使学生通过演绎推理得到DNA双链的连接方式,完成对沃森猜想的评价,由此发展批判性思维,培养证据意识,理解科学的实质。

环节4:探究碱基的配对方式

教师呈现两则资料:

资料1:衍射图谱(如图1)显示,DNA双链的距离恒等。

资料2:碱基A、T、G、C的化学结构如图2所示。

教师引导学生阅读完资料后提问:(1)根据以上两则资料你能提出关于碱基配对的几种假设?(学生在分析资料的过程中很容易提出两种假设,该问题主要培养学生的分析性思维和综合性思维)(2)在书中的“思考与讨论”中找到证据,验证哪一种假设成立(强化学生的证据意识,发展学生的批判性思维)。

设计意图:在递进式问题链中,学生只有完成问题(1)的解答才能完成问题(2),也只有通过分析资料才能一步一步地找到问题的答案。此问题链可训练学生的分析能力并在此过程中强化学生的证据意识。

环节5:探究DNA双链反向平行的双螺旋结构

根据以上结论,教师接着提出以下问题:(1)对于两条DNA单链的方向可以有几种假设?(学生提出关于DNA方向的两种假说之后,教师呈现富兰克林实验的资料,引导学生得出DNA双链反向平行的结论)(2)根据已经连接好的DNA双链的结构图,我们可以发现碱基的比值和数量之间有什么规律?(该问题指向应用分析性思维的培养,依据A和T的数量相等、G和C的数量相等这一事实,引导学生总结相关的计算规律)(3)DNA的两条链连接之后,DNA的结构是平铺的吗?如果不是,根据衍射图它应该是怎么样的?(4)DNA的结构可以用一句话总结吗?这样的结构会让DNA具有什么特性?(在培养学生综合性思维的同时,渗透“结构与功能相适应”的生命观念)(5)沃森和克里克的研究过程涉及哪些学科的知识和方法? (回顾科学史,培养学生的分析性思维和跨学科意识)

设计意图:设计并列式问题链,以提问探究代替直接讲述,完成对DNA结构及其特性的总结,由此引起学生的注意,提高学生课堂的参与度,从而实现高阶思维的进阶。

环节6:归纳总结,模型建构

教师带领学生总结DNA的结构和特点,升华科学史中科学家的奉献精神和团结合作精神,并提出以下任务:(1)尝试用材料构建DNA的结构模型;(2)为什么说DNA是规则的双螺旋结构?在模型的建构过程中找到答案;(3)根据DNA的结构和特点,设想如何复制DNA。

设计意图:本环节的问题链能够启发学生思考,培养学生在动手操作中解决问题的能力。模型的建构会让学生对DNA双螺旋的结构理解得更加深刻。而让学生带着思考建构模型,既拓展了思考的问题,也为下一节课的学习打下了基础。

三、教学反思

本节课的设计亮点在于,将问题链的教学设计与生物课堂上的高阶思维发展相结合,使得学生的高阶思维发展有了落脚点。本节课的教学设计中,以学生预期的学习结果为起点,在每一个环节设计一个关键问题,在关键问题之下又设计了问题链助推关键问题的解答,并且在问题链的设计过程中,确保问题设计的渐进性以及思维的层次性,最终实现对学生高阶思维的培养。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 钟志贤.教学设计的宗旨:促进学习者高阶能力发展[J].电化教育研究,2004(11):13-19.

[2] 吴强.活用“问题链”[J].思想政治课教学,2022(1):55-56.

[3] 贺文臻.立足问题链 发展高阶思维:初中数学教学中问题链应用策略[J].青海教育,2023(合刊2):84,86.

(责任编辑 罗 艳)

[基金项目]2024 研究生创新基金项目“指向高阶思维培养的高中生物学问题链教学策略研究”(项目编号:2024yjs117);省级教学团队——中学生物学科教学团队(2021jxtd238);省级研究生教育教学改革研究项目——全日制学科教学(生物)教育硕士研究生实践能力培养研究(2022jyjxggyj347)。

[通信作者]徐忠东(1965 — ),男,安徽桐城人,教授,研究方向:原生动物细胞生物学和中学生物教学。

作者单位:

路梦雅 卢 钊 徐忠东:合肥师范学院生物与食品工程学院(230601)

吴立清:安徽宿州第二中学(234000)